Criada em Köningsberg — terra de Immanuel Kant —, Hannah Arendt aprendeu a relacionar-se com a cultura alemã como quem aos poucos incorpora algo que jamais fora naturalmente seu. É isto que nos diz o escritor americano Daniel Maier-Katkin em Friendship and Forgiveness: uma biografia de Arendt cujo foco é a análise do seu complicado relacionamento com Martin Heidegger.

Segundo o autor, apesar do lento processo de abertura da sociedade alemã desde os tempos do Iluminismo — acarretando a emancipação tanto de judeus como de mulheres —, Arendt considerava-se alemã tal um peregrino em terra estrangeira. Sentimento que se faz presente em sua correspondência com Martin Heidegger durante a década de 1950: período em que a autora tornava-se cada vez mais popular em seu novo país, os Estados Unidos.

Eis o que escreve Arendt para seu antigo professor e amante: “Eu nunca me considerei uma mulher alemã, e há muito tempo parei de me considerar uma mulher judia. Eu me sinto exatamente como eu sou agora, afinal, a garota do exterior”.

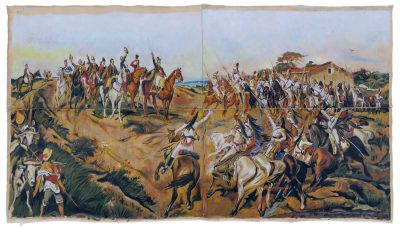

Nessa carta, Arendt se identifica com a personagem do poema Das Mädchen aus der Fremde, escrito por Friedrich Schiller sobre o encontro com uma misteriosa aparição em ambiente rural: “Ela não nasceu por estas bandas. De onde veio, ninguém sabe e todos os seus traços rapidamente desapareceram (…)”.

Heidegger responde ao comentário de Arendt com um poema da sua própria pena: “O estrangeiro é a morada do olhar solitário de onde se inicia o mundo. (…) Estranha de terra estrangeira, possa você viver em iniciação”.

Tanto o livro de Daniel Maier-Katkin como o volume de correspondências entre Hannah Arendt e Martin Heidegger (1925-1975) foram leituras que me ajudaram a enfrentar a solidão no exterior. Deixei o Brasil em 2009 e, durante os meus dois primeiros anos em Israel, agarrei-me às biografias de Arendt — como uma náufraga ao graveto — em busca de uma explicação, qualquer que fosse a resposta, para uma pergunta que não me deixava em paz. Como é que eu poderia sentir-me isolada em meio a tanta gente que compartilhava de uma cultura?

Foi quando notei que a “estrangeirice” não é ônus exclusivo de quem deixa sua terra para recomeçar a vida em outro lugar. Ora, sentir-se estrangeiro é privilégio de todos aqueles que se permitem pensar a condição humana. Heidegger, apesar dos seus excessos, parece-me ter razão ao dizer que o estrangeiro é todo aquele que se arrisca em viver onde começa o nosso questionamento sobre o mundo.

Hoje, reflito sobre os escritores que informam os meus textos e vejo que — não somente Hannah Arendt, mas uma porção de outras personalidades que admiro — também sentiam-se, em suas próprias culturas, como peregrinos em terra estranha.

Goethe, por exemplo, apesar de todo seu sucesso, tinha a impressão de estar alienado dos principais interesses alemães da sua época. Dentre outras coisas, ele criticou os intelectuais de sua terra pela linguagem obscura e retorcida, bem como pelo desapego à empiria. Argumentos presentes tanto em correspondências com o poeta Friedrich Schiller como em conversas com o seu secretário J. P. Eckermann.

Em um dos momentos mais divertidos de suas correspondências com Schiller, Goethe pergunta ao melhor amigo se não poderiam fazer algo para ajudar a Hegel – isto muito antes da publicação da Fenomenologia do Espírito – a melhor expressar as suas próprias ideias: “Ele é realmente um sujeito maravilhoso, mas as suas elocuções são passíveis de objeção”. Ao que Schiller responde: “O que ele não tem, dificilmente será capaz de receber. (…) Essa dificuldade de expressão é uma falha nacional dos alemães”.

Assim, em introdução ao texto de Viagem à Itália, o estudioso Thomas P. Saine escreve: “O desenvolvimento pessoal por que Goethe passou e os insights que ele próprio considerava ter adquirido na Itália começaram, de uma vez por todas, a distingui-lo de outros intelectuais compatriotas. De volta à Alemanha, Goethe começou a sentir-se cada vez mais isolado. A amizade produtiva com Friedrich Schiller, de 1794 a 1805, foi um benefício para ele. Mas, provou ser apenas um episódio no processo do seu afastamento de grande parte da sociedade de Weimar e da vida intelectual alemã”.

Mais tarde, essa mesma sensação de isolamento cultural informaria parte das críticas de Friedrich Nietzsche aos seus conterrâneos. Ele, que sempre admirou a exaltação da vida pelos povos mediterrâneos, diria: “Os alemães são para mim impossíveis (…) Todos os grandes crimes culturais de quatro séculos eles carregam na consciência!” Acreditando descender de nobres poloneses — “considerados franceses entre os eslavos” —, Nietzsche diz que são “estrangeiros” como ele e o poeta Heinrich Heine, de origem judaica, os verdadeiros artistas da língua alemã.

Ora, por mais que duvidemos, torna-se ainda mais difícil discordar de Nietzsche quando nos defrontamos com a clareza de expressão, a profundidade e o humor de outros escritores judeus em língua alemã, tais como Arthur Schnitzler, Sigmund Freud e Stefan Zweig.

Sentir-se estrangeiro em nossa própria terra, época e cultura não é motivo para nos angustiarmos. Quem sabe, certa dose de anacronismo e marginalidade seja necessária para o pleno exercício de nossa criatividade. Esquecemo-nos que os grandes vultos da cultura ocidental foram revolucionários, a começar por Moisés, o primeiro homem a dizer-se peregrino em terra estrangeira (Êxodo 2:22). Afinal, comenta o filósofo italiano Giorgio Agamben: “Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela”.

Texto originalmente publicado na edição O Estrangeiro

Assine e receba a revista Amarello em casa

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista