Um garoto nova-iorquino de dezessete anos desenvolveu um programa de computador capaz de reconhecer padrões e sintetizar a obra de compositores clássicos. Sofisticado, o sistema pode criar suas próprias peças musicais.

A novidade causou frenesi nos Estados Unidos. Na TV aberta, o programa de auditório I’ve Got a Secret recebeu o prodígio com sua invenção, que apresentou uma peça de piano composta pelo computador. Ato contínuo, o presidente americano convidou o rapaz à Casa Branca para dar-lhe os parabéns pessoalmente.

Ainda estudante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o mesmo jovem criou uma empresa para administrar outra invenção: um novo programa de computador, agora capaz de identificar matches da turma do ensino médio com universidades, cruzando as características das instituições com as respostas de um questionário preenchido pelos candidatos interessados. Qualquer semelhança com os atuais algoritmos não é mera coincidência.

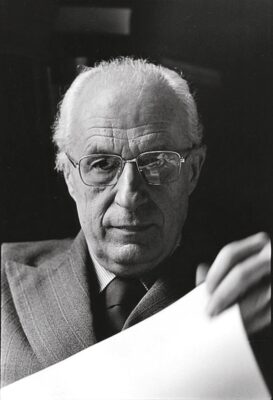

Nota necessária antes de prosseguirmos: o presidente no segundo parágrafo é Lyndon Johnson. As datas de apresentação das invenções são respectivamente 1963 e 1968. O jovem é o hoje setentão Raymond Kurzweill, filho de judeus austríacos que escaparam do nazismo pouco antes da Segunda Guerra Mundial e um dos pais do conceito de Singularidade tecnológica.

O termo original vem do campo da astrofísica e é utilizado para denominar o lado de lá do horizonte de eventos dos buracos negros, onde o tempo e o espaço como os conhecemos desaparecem. Mas, nos anos 1990, a Singularidade foi reapropriada por Vernor Vinge e Ray Kurzweill para definir o lado de lá do entendimento vigente sobre a relação entre biologia e tecnologia, homem e máquina, consciência e matéria. A quem se interessar por uma introdução ampliada ao tema, recomendo a leitura do artigo “Singularidade e Convergência”, da doutoranda em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, Renata Lemos.

O que importa aqui é que ninguém discorda de Kurzweill sobre se a Singularidade tecnológica vai acontecer. Tudo o que se discute é quando, como e em qual intensidade ela virá. Isto é, sabemos que a inteligência artificial, somada à internet das coisas e incluindo nanorobôs capazes de coexistir com o organismo humano, é só uma questão de tempo. As perguntas que restam são filosóficas: quais limites éticos e morais devem ser observados?

Líderes religiosos se destacam entre os mais aflitos. Perguntam-se até que ponto convém à Humanidade “brincar” de Deus. É um debate que deve ser respeitado e realizado. E com alguma urgência. Imagino que o primeiro ser humano que foi capaz de controlar o fogo sofreu questionamentos semelhantes. Onde chegaríamos produzindo algo que acontecia como um fenômeno, quiçá divino, depois de um raio, de chuva ou de sol? A diferença principal é o tempo para o amadurecimento do debate. Parece que, naquela época, havia tempo de sobra e deu no que deu. Cá estamos. Agora, o tempo urge, a tecnologia avança num ritmo difícil de ser acompanhado. A Lei de Moore vigora, sem falhar, desde de 1965: a cada dois anos, a capacidade de processamento dos computadores dobra. Se vier a falhar, deve ser para mais, ou seja, triplicando ou quadruplicando a cada dois anos, posto que as máquinas evoluem muito mais depressa do que os seres vivos. Misturados organicamente, qual será a velocidade do passo?

Entre as previsões do futurista Kurzweill estão os nanorobôs que vão morar dentro do nosso cérebro e, de lá, poderão se conectar com a nuvem, arquivo virtual de toda a informação já produzida pela Humanidade. Será o fim dos lapsos de memória, e a criatividade humana não terá limites. Também poderão combater doenças e regenerar órgãos danificados pelo uso, provavelmente acabando com a morte morrida ou permitindo que nosso corpo aguente correr dez maratonas seguidas – confesso que não sei o que é mais assustador.

Mistérios e segredos também estarão com os dias contados. Inclusive os dos nossos ancestrais. Kurzweill é um tipo curioso. Podemos conhecer um pouco dele no filme documentário Homem Transcendente: vive no subúrbio, numa casa clássica americana repleta de memórias, bebe vinho, usa carro, terno e gravata. Pensa muito no futuro, mas não se esquece do passado.

Muito pelo contrário, quer lembrar mais. Guarda tudo o que pode sobre sua família, notadamente seu pai, para um dia poder digitalizar toda a informação e, de alguma maneira, ressuscitá-lo. Mais: já implicou muito com a presença dos extensos cemitérios dentro das cidades nos Estados Unidos, mas hoje olha para cada um deles como preciosos bancos de dados. Ele imagina que poderemos resgatar o DNA presente nos cabelos e outros tecidos dos mortos e, consequentemente, parte da memória neles contida.

Kurzweill diria: cuide bem do seu arquivo e serás imortal. Estamos preparados?

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista