A crise da monogamia: o poliamor e as novas formas de afeto

Estamos em pleno 2024 e, para a surpresa de alguns e incredulidade de outros, os ventos parecem soprar a favor do barco das relações não-monogâmicas. Esqueça o clichê do amor livre hippie que costumava vir à mente quando se pensava em conceitos que gravitavam em torno de um relacionamento afetivo mais abrangente. Esteja você a bordo ou não, o não-monogamismo consensual está aqui e, ao que tudo indica, não vai recuar tão cedo.

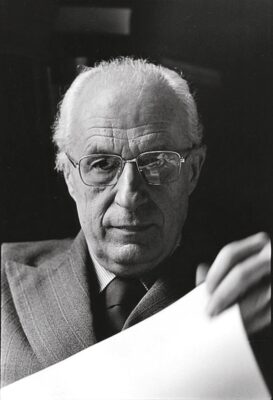

Na verdade, esse tipo de relação é um fenômeno bastante presente em todo o mundo há algum tempo, inserido inclusive em acordos matrimoniais. Paulatinamente, o processo de mudança comportamental vem acontecendo. É como diz a escritora e psicanalista Regina Navarro Lins: “Não foi de uma hora para outra que a separação foi considerada normal. Veio vindo. Quando você olha agora, não sabe dizer o momento exato em que se separar deixou de ser uma tragédia. É a mesma coisa com as relações múltiplas.”

Ou seja, o casamento, outrora uma instituição selada em parte pelo moralismo e em parte pelas convicções, agora se vê desafiado, e talvez até encorajado, pela crescente aceitação desse novo modo de se relacionar.

Antes de qualquer coisa, é importante colocar os pingos nos is. A não-monogamia não é exclusivamente focada na diversidade de relações, mas sim no rompimento com as normas monogâmicas, o que quer dizer que há variações de relacionamentos que se encaixam nessa ideia. “Poliamor” é a possibilidade de se envolver sexualmente com mais de uma pessoa, mas é também poder ter um envolvimento afetivo com alguém de fora da relação central. Já “relacionamento aberto” trata da possibilidade de relações sexuais casuais que não envolvem amor, sendo os episódios extra-relação mais pontuais e sem envolvimento emocional. E se de um lado do espectro está a monogamia, em que há exclusividade total com o parceiro ou a parceira, no outro extremo, há a “relação livre”, em que não existem regras e nem centralidade entre as relações.

Nomenclaturas como essas ganharam destaque sobretudo a partir de 1972, quando George e Nena O’Neill lançaram o livro Casamento Aberto, um best-seller estadunidense que contribuiu para promover uma espécie de revolução sexual naquela década. A bem da verdade, os O’Neills tinham para eles que um “casamento aberto” não passava de um relacionamento em que cada parceiro teria espaço para crescimento pessoal e desenvolvimento de amizades fora do matrimônio. A maioria dos capítulos apresenta abordagens práticas pouco controversas para revitalizar o casamento em áreas como confiança, flexibilidade de papéis, comunicação, identidade e igualdade. A intenção dos autores, curiosamente, era somente livrar o casamento de seus danosos ideais antiquados e falsamente românticos, encontrando maneiras de torná-lo mais contemporâneo e leve. Não fazia parte dos planos fomentar um grande movimento em prol do poliamor. Mas, uma vez que chega ao mundo, as repercussões de uma obra podem fugir do controle daqueles que a conceberam — e disso os O’Neills sabem bem.

No meio de suas tentativas apaziguadoras de revisar ideias ultrapassadas, foram mais “radicais” em um capítulo — obviamente, o capítulo que mais deu o que falar. Ele propunha a ideia de que um casamento aberto poderia, sim, incluir algumas formas de sexualidade com outros parceiros. Essa sugestão, mais do que quaisquer outras presentes no livro, entraram na consciência cultural e o termo “aberto” tornou-se sinônimo de casamento sexualmente não-monogâmico. Até então, o que quer que acontecesse em casamentos e relacionamentos que driblavam a monogamia não tinha uma denominação específica. Assim, ainda que não fosse sua proposta inicial, os autores não só foram bastiões da possibilidade de casais explorarem novas formas de intimidade e conexão emocional, mas também criaram a linguagem que faltava para dar mais palpabilidade àquilo que, ainda que numa escala pequena, já existia. A partir daí, o céu virou o limite. O livro teve um impacto significativo na cultura e contribuiu demais para a discussão sobre relacionamentos que fogem da convenção.

O debate, portanto, talvez não seja novidade. O que acontece hoje é um resgate que viria a se dar mais cedo ou mais tarde. Mas a questão é que ele vem ganhando um espaço que talvez nunca antes tenha tido. Com as redes sociais e a discussão mais franca sobre muitos temas que antes eram tabus, a monogamia passa por um período de questionamentos. “Nós temos que nos sintonizar com as mudanças das mentalidades porque o amor e o sexo são construções sociais”, reflete Regina. “Alguém vai dizer assim: ‘Ué, mas sexo e amor sempre existiram’, mas a forma de você amar tem que ser aprendida. Em cada período da história o amor se apresenta de uma forma. Essas expectativas e esses ideais que regem esse amor é o amor romântico. O amor romântico é péssimo, causa sérios prejuízos, porque traz expectativas de que os dois tem que se transformar em um só, o que é um horror.”

Sons de alarme ressoam: é verdade que a monogamia já não representa o que entendemos como amor nos tempos presentes? Seria essa uma crise?

Se tomarmos produções culturais como reflexos de um zeitgeist, sim — e isso inclui o Brasil. A não-monogamia não é mais “coisa de seriado gringo”, uma vez que o fenômeno não está mais restrito a enredos estrangeiros que soam distantes e improváveis. Cada vez mais, a ideia está se infiltrando nas produções culturais brasileiras. Lembra de A Porta ao Lado, filme de Julia Rezende com Bárbara Paz e Letícia Colin? A história, lançada em 2021, se debruça sobre a dualidade entre o amor monogâmico e o poligâmico por meio do convívio de dois casais de vizinhos muito diferentes entre si. E de Lov3, série brasileira do Amazon Prime? Na produção de Felipe Braga, três irmãos simplesmente se recusam a vivenciar o amor da maneira “quadrada” dos pais. E o poliamor ganhou espaço em séries aclamadas, como no notório Succession, em que Siobhan Roy e Tom Wambsgans, casal que vive às turras, explora possibilidades que se esquivam da monogamia — embora, claro, não seja esse um exemplo de relacionamento não-monogâmico saudável.

Se antes a monogamia tradicional era o padrão a ser representado, sendo a traição sempre uma fonte interminável de conflitos e discussões que ditavam os altos e baixos de uma narrativa, roteiristas e produtores estão agora explorando relações abertas para criar novos tipos de dramas envolventes. Isso não aconteceria se a mentalidade dos relacionamentos não estivesse, de fato, se transformando na vida real também. Ainda que se crie tendências comportamentais a partir de obras culturais, abordar tal assunto sem que isso fosse pauta na vida diária das pessoas, como algo com o qual elas podem se relacionar em algum nível, soaria como irreal e até antiquado, já que muita gente automaticamente ainda liga relações não-monogâmicas a décadas passadas.

Ao examinarmos o quadro, não podemos ignorar a influência da realidade na arte. De acordo com pesquisas norte-americanas — uma sociedade que, em geral, é conservadora —, em 2023, 51% dos adultos com menos de trinta anos consideram o casamento aberto “aceitável”. Cerca de 20% dos americanos relatam ter experimentado alguma forma de não-monogamia. Seria inviável pensar em números assim há poucos anos. Não por um acaso, o caso Will e Jada Pinkett Smith se alojou no ideário popular, porque, além da popularidade gigantesca dos dois, também contribuiu para uma discussão que estava acontecendo, fazendo com que todas as polêmicas do casal gerassem uma multiplicidade de respostas por parte do público.

Mas por que isso? Adê Monteiro, psicóloga e sexóloga, acredita que cada um tem que “escolher o seu difícil” e que, na teoria, a não-monogamia oferece uma leveza que a monogamia muitas vezes falha em proporcionar, o que não quer dizer que seja fácil. “É difícil viver a não-monogamia também”, explica ela, “porque nós temos ainda uma estrutura de monogamia bastante forte. Essa estrutura tem, inclusive, base genética. A gente tem uma estrutura de romantismo, de patriarcado, é muita estrutura monogâmica para você, de uma hora pra outra, desconstruir isso.” O aspecto de aprisionamento conceitual é bastante relevante, já que leva em conta a hipótese de o panorama psicossocial ser, no final das contas, a maior das barreiras. E Regina Navarro Lins entra para o coro de maneira categórica: “Enquanto não se mudar aspectos como controle, possessividade, ciúme, desrespeito à individualidade do outro, o casamento não vai funcionar.”

Aqui no Brasil, vale citar a empreitada que aprovou na Câmara, em dezembro do ano passado, o projeto de lei que proíbe o poliamor. A Comissão de Previdência, Assistência Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe o reconhecimento de uniões poliafetivas com nove votos a favor da aprovação e três contra. A comissão é a mesma que, em outubro de 2023, aprovou um projeto que proíbe o casamento civil homoafetivo. Sempre haverá aqueles que apontam o dedo para qualquer formato que não seja o binarismo heteronormativo, condenando-o como “subversivo”. Mas, de subversivo, o amor não tem nada. Sob uma perspectiva poética, talvez sim; mas, sob uma perspectiva legal, definitivamente não.

Então, depois de muito pelejar e enfrentar todo tipo de preconceito, os relacionamentos não-monogâmicos naturalmente recuperaram seu lugar ao sol. Não fizeram esforço para que isso acontecesse, somente esperaram nas sombras a sua hora chegar — e, mais do que nunca, estão entre nós. Em meio a muitas novas visões de mundo que estão surgindo, essas formas de amar voltaram com tudo. Entre muitos obstáculos superados, os não-monos estão desafiando, de uma maneira muito particular (e, por isso, forte), a ideia convencional de casamento. Mas veja bem: isso não quer dizer necessariamente que estão desafiando o casamento em si. Não significa que estejam batendo de frente com a ideia do matrimônio como a conhecemos.

Ao invés de se postarem como verdadeiras ameaças à instituição matrimonial, têm um arcabouço argumentativo para fazer com que os relacionamentos não-monogâmicos emerjam, na realidade, como uma possível salvação de uma instituição que vem perdendo popularidade há décadas. Não é mais apenas sobre “trocar” de parceiros, sobre não deixar de explorar caminhos sexuais, sobre aproveitar os “bons anos” antes da decadência física. Talvez ela até se apoie nesses pontos em alguns casos, mas a não-monogamia presente é sobre incentivar relações mais profundas e duradouras, reinventando as leis antes impostas e oferecendo uma perspectiva mais flexível e, acima de tudo, emocionalmente mais sustentável.

Sob essa ótica, é curioso pensar como, ao chegarem a um consenso de que a monogamia não será o caminho de um relacionamento, pessoas possam chegar a um compromisso ainda mais forte entre si. Uma coisa não exclui a outra e o que quer que permita que pessoas se amem mais e melhor deve ser reconhecido e validado. Isso porque, no fim, o casamento em si não é o maior problema. O que dá uma má fama à instituição é, principalmente, todos aqueles preceitos que tomamos como naturais e incontornáveis. Regina Navarro Lins resume bem: “Eu só acredito que uma relação funcione bem quando houver respeito ao jeito do outro ser, se comportar, pensar. Quando houver liberdade de ir e vir, ter amigos em separado, programas independentes e não houver controle algum da vida do outro. A maioria dos casamentos nunca foi assim. As mulheres não podiam se separar, não trabalhavam, não tinham como se sustentar. Havia aquela ideia de casamento ‘até que a morte nos separe’. Também a morte chegava muito antes, agora a morte chega depois.”

Difícil pensar na monogamia perdendo todo o seu viço. Isso talvez nunca ocorra, ainda que seja possível que ela se veja na defensiva em seu corner, porque suas ideias ainda correm nas veias dos corpos sociais. Mas os tempos pedem que ela se adapte o quanto antes, pelo bem de todos os envolvidos. E, ufa, quem sai ganhando é o amor. As pessoas podem optar por um relacionamento não-monogâmico por várias razões, da atração por múltiplos gêneros até um rechaço à limitação imposta pela norma cultural da monogamia. Mas, seja qual for a motivação, é uma possibilidade, e quanto mais possibilidades de amor tivermos, melhor. O que a sociedade parece nos dizer é: vamos lá, finalmente estamos preparados para o poliamor. Resta saber se estamos igualmente prontos para exercitar a sinceridade, a conversa franca, a transparência em nossos desejos e a ética nos nossos afetos.

Claro, um relacionamento aberto é feito de humanos e, sendo assim, não está isento de desafios — mas o preconceito não pode ser um deles.

Assine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista