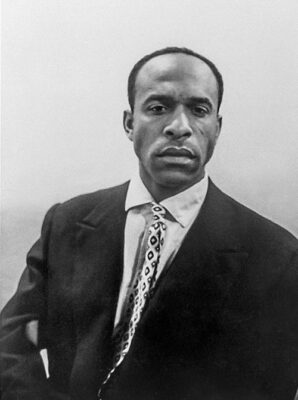

No dia de Natal de 1919, o Hospício Nacional do Rio de Janeiro recebeu Afonso Henriques de Lima Barreto, o homem que, post mortem, foi reconhecido como um dos mais importantes escritores do Brasil. Munido de um olhar atento e ácido, o período em que esteve internado na mais importante instituição asilar do país foi registrado no livro publicado décadas depois pelo sugestivo nome de Cemitério dos Vivos (1954).

Ali, nas suas anotações iniciais, Lima Barreto parecia estar munido de uma lucidez doentia, quando disse:

“Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura: deliro.”

Para aqueles que conhecem as dinâmicas do Rio de Janeiro durante a Primeira República (1889-1930) para além dos aforismos da Belle Époque, a afirmação de Lima Barreto é uma aula de história. De uma história do Brasil que foi sistematicamente silenciada, e que até hoje luta a duras penas para se fazer ouvir. Um Brasil que adoecia e que dava sinais de loucura. Mas as motivações para tanto não estavam em nenhuma bactéria, vírus ou falta de enzima específica. A razão para o delírio que acometia parte da população brasileira era o próprio Brasil.

O Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados em todo o mundo, fazendo da escravidão não só uma escolha política (sobretudo a partir de 1822), mas uma instituição que organizou o funcionamento de toda a nação, arregimentando identidades e definindo sentidos de liberdade e possibilidades de exercício de cidadania. Arguta como poucas, as elites brasileiras foram sagazes na elaboração de uma ideia de Brasil que era, ao mesmo tempo, “combinada e desigual”. Quando foi decidido que uma história do Brasil precisava ser construída, o projeto vencedor foi aquele que imaginava o Brasil como um grande rio branco (e português), que era atravessado por dois rios menos caudalosos: o rio indígena e o rio negro.

Em meados do século XIX, já havia sido lançada a pedra fundamental do mito de fundação nacional. Um mito que não só reconhecia a diversidade racial do país, como a hierarquizava impondo um silêncio travestido de harmonia e passividade, num país parido pela violência.

No entanto, naquele Natal de 1919, Lima Barreto já anunciava que essa harmonia e passividade eram, se muito, “para inglês ver”. O literato genial, sabia que estava visitando novamente uma instituição asilar por ser um homem negro, de situação modesta, que sofria de alcoolismo em um país que fazia uso deliberado da violência policial para lidar com homens como ele. Porque era assim que o Estado brasileiro republicano encarava a população negra e mestiça: como um caso de polícia.

A escravidão não mais existia. O próprio Lima Barreto teve seu 7º aniversário eclipsado pela abolição da escravidão no Brasil, um feito que seu pai e muita gente próxima a ele comemoraram muito, por muito tempo. Uma abolição que reforçou que negros e mestiços (muitos deles filhos e netos de ex-escravizados, quando eles mesmos não eram egressos do cativeiro) não eram bem-vindos, justamente por serem negros e mestiços. O legado que a República brasileira optou em herdar foi o de pensar a si mesma como uma nação branca, movendo céus, terras e milhares de imigrantes europeus para tentar alcançar esse objetivo. Um objetivo falho desde o início, mas que nem por isso deixou de ser constitutivo da elaboração da brasilidade.

Quase um século depois, na década de 1930, aquele Brasil de rios mais e menos caudalosos foi atualizado para um Brasil igualmente desigual e combinado. Um país que, num delírio meticulosamente traçado, passava a entender a si mesmo como uma democracia na qual homens e mulheres de diferentes pertenças raciais viviam como irmãos. Herdeiro da ardilosa perspicácia da elite escravocrata brasileira, em 1933, Gilberto Freyre descreveu um país que lhe parecia ideal, no qual as tantas raças humanas conviviam muito bem, contanto que cada uma soubesse seu lugar e até onde poderia chegar.

Não era mais a pele do povo brasileiro que deveria ser branca, mas a ideia imaginada de Brasil. Um delírio que, para se manter de pé, precisou e ainda precisa contar com a mesma polícia truculenta se intrometendo a torto e a direto na casa dessa gente preta. Um país que reservou o alcoolismo, as drogas ilícitas e o encarceramento em massa como o horizonte de expectativas mais certeiro para a juventude negra. Um delírio que faz da falaciosa democracia racial um dos principais ingredientes para levar muitos brasileiros à loucura.

Vivemos num país que ainda se imagina uma democracia racial, mas que não passa de uma nação democraticamente racista.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista