Tomamos uma anestesia qualquer que nos impede de seguir em frente, ir adiante quando todo mundo, no sentido mais amplo da palavra, já passou de fase e experimenta um novo instante, onde tudo parece, se não melhor, ao menos diferente. Nós, não. Repetimos os erros e persistimos nos acertos até torná-los equívocos por exercício de conforto e falta de impulso. Morremos aos poucos dia a dia, confinados em nossa própria história pregressa, revivendo um passado de média glória quando entregamos aos olhos curiosos um pouco de ousadia e criatividade. Faz tanto tempo…

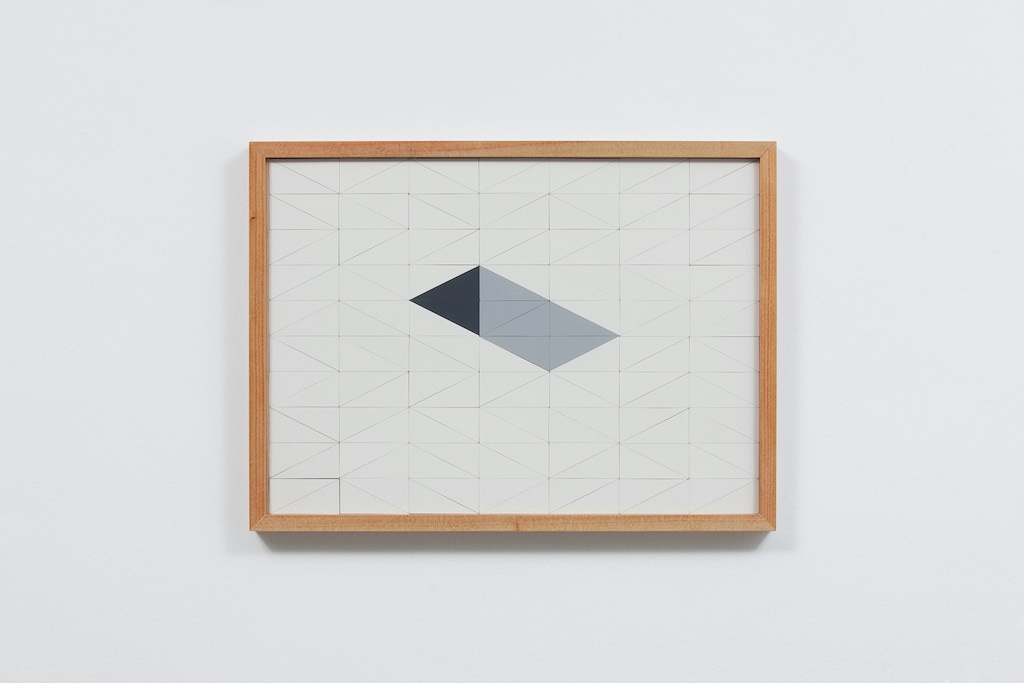

Fomos modernos um dia, quase avant la lettre, diria. Não inventamos, mas caprichamos e adaptamos arte e música, arquitetura e moda à nossa moda; éramos felizes e sabíamos, e levamos à flor da Terra no apogeu do século XX o que poderia ser apenas o começo de um futuro brilhante. Anabolizamos o pouco que tínhamos e não ganhamos musculatura para crescer e aparecer – deu no que deu. Em quase nada. São Paulo em sua inútil paisagem ainda força uma barra pesada naquele (que já foi) bom e (agora é só) velho modernismo outrora irreverente, escandaloso e anárquico que rompeu com estruturas do passado.

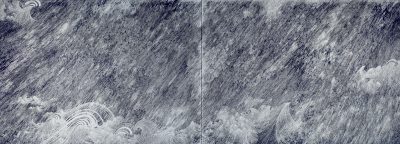

Tudo em volta é concreto e armado, bruto e árido; projetos se erguem e ideias se constroem baseados em lições de página virada. Como buscar agora o original e o polêmico quando tudo e todos perderam a pouca crítica que tinham para, então, denunciar a realidade? A queixa vale para conversas e pessoas, todas quadradas. E casas também. A cena é dura, vidrada, pesada, cinza chumbo. É pau, é regra, é o fim de um caminho que segue para o Rio, onde os mesmos moldes de um Brasil inventivo desabaram pela força do tempo e do vento. Ficou de pé aquela base frágil do banquinho e o som morninho de um violão que há meio século não toca um outro refrão.

Nostálgicos de uma Ipanema burguesa – e de todas as outras épocas que não viveram, da belle époque em Paris à crise americana de 1929 –, cariocas ensaiam na mesma praia arranjos com a mesma base para surtir os mesmos efeitos em tempos nada melódicos. De frente para o mar e de costas para o mundo, a vida segue sem recriação, mas com aquela recreação dos tempos do rei. E as princesinhas de Copacabana, naturais e operadas, ainda estão lá, operando a todo vapor. Firmes e fortes, como só elas.

A ver o renascimento, ou talvez a ressurreição, olhamos agora lá na frente com a ansiedade dos medicados para reconstruir nossa temática, nosso destino e estar no mundo. Recapitulando: o modernismo datou, a bossa nova dançou. E nos deixamos prescrever, viramos démodé, saímos de circulação e deixamos de ter, com a mesma velocidade que passamos a ser, brilho próprio e força de foco.

O planeta girou e a gente saiu da roda. Não somos globais, longe disso. Regionais e autocentrados como senhores feudais ou burgueses reais, insistimos porque não existimos – o que aconteceu com a gente? Onde foi que erramos, onde paramos, para onde vamos e com quem? Voltamos tantas casas que já deixamos de jogar, perdemos o fio da meada, o bonde, tudo. Meu realismo, outrora pessimismo, é óbvio e raso, rasante e arrogante. É qualquer coisa para que se sinta qualquer coisa, quando mais precisamos é de uma injeção de ânimo.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista