Fotos de Gleeson Paulino

Luiz Fernando Carvalho é resistente. Além de ter mais de dois metros de altura, trabalha a serviço de sua liberdade criativa e luta bravamente, dentro de seu universo televisivo, para que isso aconteça. Para preparar os atores de seus projetos, construiu um galpão: uma mistura de circo com escola de samba, mambembe, feito de material reciclado e resto de cenário; uma célula criativa dentro dos Estúdios Globo. É ali, segundo me relatou, que esvazia os atores que chegam cheios de vícios, com exercícios e catarses, para que consigam encontrar seus personagens. Esse processo reflete-se em todos os detalhes, que não são poucos, de suas produções. Raimundo Rodriguez, artista plástico cearense, responsável por todos os santos de Velho Chico (novela de Benedito Rui Barbosa, que Luiz Fernando dirige atualmente), me disse: “Os atores são preparados para o improviso. Como tudo pode acontecer, os objetos têm que ser de verdade, não de cenário”, e então me mostrou um relicário para São Longuinho, feito num pedaço de lata do telhado de uma das casas de Meu pedacinho de chão. Tudo é reciclado, nada desperdiçado.

O diretor faz um investimento sensível nos profissionais que o circundam. No primeiro dia em que nos encontramos, falou que é preciso uma boa dose de generosidade para com os colaboradores. Se reconhecemos que alguém tem um talento, temos que liberá-lo. É o que acontece em seu núcleo, e aconteceu com seu competente diretor de fotografia, Leandro Pagliaro, que o conheceu fotografando moda para o caderno Ela, de O Globo. Hoje, já são seis anos de trabalho em conjunto. Assim como se deu com sua sensível e delicada figurinista Tanara Schönardie, que era assistente de Beth Filipecki e hoje é chefe de todo o departamento de figurino dentro do galpão. Seu senso de trabalho coletivo é muito forte. Todos trabalham hipnotizados e devotados ao que é filmado. Luiz Fernando conduz os atores como um abraço pelo set, e sorri. Dirige com um sorriso no rosto, como se visse um filho nascer.

Isso tudo podemos ver no produto final. Velho Chico é uma novela que não subestima o telespectador, que fala com a gente, cheia de afeto, camadas e sentimento. A cada obra ele nos apresenta um Brasil profundo, que não costumamos ver, porque conhece a cultura do país em profundidade e tem aval para tal mergulho. Luiz entra de corpo e alma em seu trabalho. Se entrega. Busca a fantasia na verdade e a verdade na fantasia. Ele faz arte brasileira, e toma partido do alcance da televisão para levá-la longe. Porque arte, na verdade, é falar a verdade para si.

Conte um pouco da sua trajetória e de como surgiu o interesse pelo trabalho de direção.

Sou filho de classe média. Meu pai, engenheiro, formado na década de 1920, na Escola Politécnica. Minha mãe, sertaneja, de uma família de médicos sanitaristas, consequentemente com um pendão de humanistas, de esquerda. Essa parte da família foi “expulsa” do mercado de trabalho de Alagoas na posse do Getúlio. Se vendo meio sem perspectiva, meu avô, com uma família grande, decidiu vir para o Rio de Janeiro em 1950.

Perdi minha mãe aos quatro anos, e tenho apenas uma imagem dela. Por não ter muitos registros, lá pelos meus vinte e poucos anos comecei a fazer uma pesquisa pessoal, entrevistando todo mundo da família, para descobrir quem era ela, o que fazia, o que gostava, o que lia, o que ouvia. Depois de um tempo, já trabalhando na televisão, fui fazer uma série de documentários sobre a cultura popular no sertão de Pernambuco, e uma das pessoas entrevistadas foi Ariano Suassuna. Foi quando nos tornamos grandes amigos. Ariano me ajudou muito nisso, porque muitas coisas que eu escutava, “Ela gostava do bumba meu boi”, ninguém sabia explicar exatamente o que era, se era o folguedo, a, b ou c. E ele me esclareceu várias dúvidas em relação a essas predileções, os festejos, esse universo da infância da minha mãe. Ariano também havia perdido seu pai com a mesma idade que eu. Uma vez, trabalhando sobre uma adaptação que fiz [Luiz fez três adaptações da obra de Ariano Suassuna para a televisão, Uma mulher vestida de sol, A farsa da boa preguiça e A pedra do reino], ele se virou para mim e disse: “Nós somos dois mendigos”. E eu: “Por quê?” Ele falou que havia me perguntado quantas imagens eu trazia da minha mãe, e eu havia respondido “uma” e perguntado quantas ele trazia do seu pai, ao que ele respondeu “três”, e completou: “Eu sou um homem mais rico do que você [risos]. Três imagens do meu pai, e você só tem uma da sua mãe”. Depois falou: “Porra, nada disso, caralho, nós somos é dois mendigos. Você tem uma moeda e eu tenho três moedinhas, mais nada”. Tudo isso para dizer que essa única moeda é, na verdade, para mim, uma janela. Esta única imagem que tenho de minha mãe é vista com uma câmera baixa, como se estivesse deitado de bruços na cama olhando na direção de uma janela, onde ela está de costas, olhando para o que viria depois dessa janela. Essa imagem que tenho é fundamental no meu trabalho, porque é como se eu quisesse atravessá-la, para avistar o que minha mãe via. Assim, o meu olhar se complementaria com o olhar dela, e a partir daí nós nos encontraríamos no nível da criação, o que a devolveria para mim, através do seu olhar. Foi aí que tudo começou. Desde menino tenho uma curiosidade muito grande pelo mundo das imagens, pelo mundo sensorial, pelo invisível. Acho que a ausência da minha mãe também exercitou esse diálogo, exercitou o músculo da imaginação. Por mais que me dissessem “Você não tem mãe”, dentro de mim sempre tive uma mãe muito presente – muito mais do que outros membros da família, que estavam comigo, porque eu imaginava muito a minha mãe. Depois, com o tempo, quis a comprovação dessa imaginação. Por isso fiz as entrevistas, as viagens, fui conhecer o sertão e tudo mais. Essa busca pela minha mãe me levou a uma viagem em busca do país. Foi aí que conheci o Brasil. Porque, na minha jovem idade adulta, lá pelos vinte e poucos anos, eu fazia parte de uma geração que gostava de filmes europeus e que odiava falar do Glauber Rocha, do Di Cavalcanti, do Portinari. Lygia Pape – os modernos, então, eram todos banidos da conversa. Eu não entendia muito bem por quê. Só a partir do momento em que fui escavando essa mãe é que encontrei esse subsolo artístico que veio junto, e com ele fui necessariamente resistindo e contestando estes grupos. Assim fui formando, no meu modo de sentir, uma linguagem, uma espécie de posicionamento em relação ao meu pensamento, que depois desembocaria na minha opção de trabalho, no meu ofício. O que não demorou muito, porque, em 1980, aos vinte anos, eu já estava estagiando no cinema.

E o que você fez no cinema?

Fui assistente de som, boom man, continuísta, montador, assistente de direção, fiz muito curta-metragem até dirigir e escrever meu próprio curta-metragem, em 1984. Fiz um pouco de tudo. Cheguei a montar em moviola, na época, e fui assistente de montador de grandes figuras do Cinema Novo. O Severino Dadá, que foi montador do Glauber; trabalhei com Geraldo Sá, uma turma forte, e, em paralelo, fui fazer faculdade de Arquitetura. Meu pai, engenheiro, tinha certa dificuldade de me enxergar com um futuro ligado às artes. Lembro muito bem de um papo na lagoa de Araruama; água até a cintura, ele se aproximou de mim, “E então, o que vai ser?”, e eu, naquela água quente, gelei [risos]. Falei “Arquitetura”. E meu pai, cheio de dúvidas e ironia: “Arquitetura? Mas no Brasil não existe mais arquitetura… Tem certeza? Não quer Engenharia?”. Com isso, acabei entrando na faculdade com uma certa angústia da família. Arquitetura, na época, estava muito em baixa, e hoje é uma das coisas que se salvam no planeta. Arquitetura é um grande processo. Fiz três períodos, na Bennett, no Rio de Janeiro. Tranquei uma vez, voltei, tranquei de novo, fiz outro vestibular, para Letras, na PUC, pensando em conciliar a literatura com a escrita para cinema, mas, como já estava trabalhando, tive que optar entre fazer filme ou fazer faculdade. Os horários não se encaixavam, e já estava bem próximo do meu início na televisão, que foi num núcleo de criação que existia na Globo Tijuca, um estúdio alugado da Herbert Richers.

Nessa época, a Globo Filmes começou a dar seus defeitos, e, com o crescimento da teledramaturgia no Brasil, muitos diretores de cinema e de teatro foram convidados para esse núcleo chamado Usina, para produzir especiais, minisséries e seriados. Foi exatamente aí que entrei. Fui assistente do Avancini durante muitos anos, fiz Rabo de Saia, Anarquistas graças a Deus e O Grande Sertão: Veredas, quando realmente comecei a dirigir. Numa tarde, sem aviso prévio, o Avancini vira para toda a equipe – trezentos figurantes, trinta atores, não sei quantos cavalos: “Olha, eu estou indo embora depois do almoço para o hotel e o Luiz Fernando vai continuar dirigindo” [risos].

Conte um pouco como é o seu processo de criação.

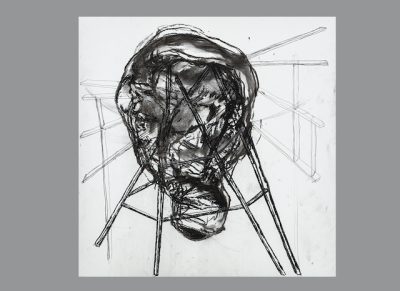

Parto sempre de uma tela em branco. Sempre da janela de que falei e o que teria para além dali. Não sou de reunir muitas referências, de falar do audiovisual para o audiovisual. Sou afetado por uma música, por exemplo, e quero que o figurino interprete aquilo, e que aquela música seja a veste de determinado personagem. Vou trabalhando dessa forma, bem no caminho de tornar o invisível visível. Não parto de uma forma muito concreta, que me inspire outra forma. Parto de um som, de uma cor. “Este personagem vai ser vermelho” – não estou querendo dizer, com isso, que suas vestes serão vermelhas, mas que ele vai ter que ter um batimento sanguíneo, como vai ser sua caracterização, sua voz, velocidade, câmera e luz. Para isso, tenho um delírio de associações muito amplas, e boto todos os meus colaboradores nessa energia. É um processo alquímico. Quando você entrou no galpão, você entrou dentro de um espaço onde já tinham 25 capítulos gravados; você pode imaginar o que é entrar num espaço onde ainda não se gravou nada? Pode estar tudo parecendo caótico, mas, na verdade, tudo está sendo questionado, jogado contra a parede, para ver o que cai – e se cai e fica ou se cai e levanta, e fala “estou em cena, continuo”. É um processo de muita energia questionadora e alquímica, de transformação mesmo, e principalmente de afeto. Acho que o afeto e o amor são energias potencializadoras. É como se fosse uma substância que imanta tudo. Se o cara fizer sem amor, não pertence ao grupo.

E como o galpão influencia sua produção? Tudo aquilo que você criou e lutou para ter dentro de uma estrutura tão rígida como a Globo.

Isso é uma longa história também. Quando fiz O Rei do Gado, era uma novela que tinha uma primeira fase, que contava um pouco da imigração italiana, e tinha uma dramaturgia muito condensada, construída a partir de pouquíssimos personagens. Existiam apenas duas famílias, Mezenga e Berdinazzi. Peguei essas duas famílias, e fui para o interior de São Paulo, na região de Serra Negra, onde descobri duas fazendas incríveis, decadentes. Reconstituí elas e gravei todas as cenas da primeira fase lá.

Foi lá que tive acesso a uma dramaturgia muito forte, quase teatral. Montada com muito poucos artifícios, com pouquíssimos personagens, sem malabarismo de produção, sem necessidade até mesmo do Projac. E então, quando tive que ir ao Projac e dar continuidade aos outros cem capítulos, passei por uma grande crise profissional. Na verdade, a partir do texto, porque o texto mudava muito. Tinha uma queda na potência dramática do texto, do universo, e não consegui resolver aquilo dentro de mim. Eu realmente senti aquele impacto e me senti assim: “Eu não sei fazer isso, não sou um diretor de novela que agora vai descer, entrar no estúdio e falar ‘atenção, vamos lá, gravando” e que não está se importando com a queda de potência dramática, com o universo que se perdeu, com nada disso – eu fui completamente afetado por tudo isso, e tive dificuldades físicas, mesmo, de ir para o estúdio. Tive total consciência de que aquele processo não me interessava, não era aquela a minha profissão. Levei a novela até o final, aos trancos e barrancos, lidando com essa minha dificuldade, minha impossibilidade, me forçando a gravar, forçando a me reconstruir, para trazer o que tinha construído lá em Serra Negra para cá, na minha relação com os atores e tudo mais. Porque até a relação com os atores nos aproximou muito; você se coloca no lugar do personagem, sente também que “opa, essa história mudou”, “ih, essa fala não está boa”. Enfim, tive grande dificuldade, mas levei até o final e, quando chegou no final, pedi para sair da televisão. Nessa época, o Boni falou que gostaria que eu fizesse mais novelas, mas eu disse que seria impossível, pois estava justamente lutando por uma obra fechada, em que eu pudesse atuar de forma mais autoral, para conseguir dominar os procedimentos industriais a ponto de fazer com que eles servissem à minha linguagem, e não que eu servisse à linguagem industrial. Pedi um afastamento, e entrei numa crise profissional profunda.

Foi durante esse desligamento que você fez Lavoura arcaica?

Sim, exatamente. Pedi um afastamento para pensar na vida e ver o que ia fazer. Esse afastamento foi acompanhado de várias leituras — sociologia, antropologia, todas as coisas que me interessavam. Até uma amiga falar: “Olha, você tem que ler Lavoura arcaica”, e eu falei: “Eu não tenho que ler Lavoura arcaica nenhuma [risos], estou com uma pilha de livros, não quero saber de ficção e dramaturgia”. E ela todo dia martelando: “Você tem que ler, você tem que ler”. Era um livro que não tinha sido muito lido na época de seu lançamento, em 1975, e, até então, eu não tinha ouvido falar a respeito. Aí, comecei a receber sinais [o livro fora relançado, pela Companhia das Letras], porque quando passava em frente às livrarias, sempre o via nas vitrines. Falei: “Porra, esse livro está me perseguindo [risos], por onde eu passo eu vejo esse livro olhando para mim, negócio esquisito isso”; mas não queria saber. Até que um dia a Raquel Couto [documentarista que também colabora com ele] me comprou o livro.

Cara, eu abri o livro, sentei, li em duas horas, e falei, “É isso. Eu tenho um filme pronto na cabeça.” Ele representava, em termos de expressão, tudo que eu ansiava ouvir, ver, assistir, e também fazer. Era uma contramão radical em relação ao que fazia na televisão. Não era naturalista, era barroco, não tinha uma linguagem coloquial, tinha uma linguagem poética, e tinha um fluxo narrativo de pensamento de um único personagem, além de uma história familiar – coisa que eu achava muito forte e sempre quis fazer. Ele reunia vários elementos que eu gostaria de ter visto, e eu não podia compreender como um livro tinha aquela potência expressiva, sensorial. Ele me incendiou e mudou minha vida, porque foi a partir dos procedimentos que tomei para erguer o livro como filme que o meu rumo profissional mudou.

Foi aí que encontrou seu processo criativo que aplica hoje no galpão?

Foi. Quando voltei para a televisão depois do Lavoura, decidi mudar totalmente a minha relação com o processo criativo. A partir da experiência com esse livro, tudo se inverteu. A importância passou a ser o que desde a lente, para a frente dela, existia. Percebi que a função de um diretor, a minha função, deveria ser produzir um acontecimento de ordem espiritual em frente à câmera, deveria mexer com os intérpretes, com a cadeira, com a luz, com tudo, de forma a construir uma atmosfera de tal modo sensível e forte [que fosse] capaz de contaminar a todos.

O livro me ensinou que você precisa experienciar as coisas para ter um conhecimento sobre elas. A partir daí, levei os atores para experienciarem coisas, para descobrirem os seus personagens. Se você não experimenta ser um lavrador, você nunca saberá o que é ser um lavrador. Vai ser sempre uma versão imitativa daquilo. Foi um mergulho. Uma peste no sentido de ir contra toda a formatação oficial, toda palavra de ordem, toda regra, toda cartilha, na maioria das vezes sustentada por leis de mercado. E tive a grande sorte de ser acompanhado por um bando de pestilentos e de artistas famintos, que eram desde o Raul Cortez, o mais jovem de todos, um homem de sessenta e tantos anos na época, mas que tinha uma coragem para o vazio, para o novo, para a experiência, absurda, que contaminava Simone Spoladore, na época com dezessete anos, e o Caio Blat, que tinha dezoito. O próprio Selton Mello teve uma mudança de rumo na carreira a partir da experiência com esse trabalho mais vertiginoso. É uma experiência do avesso, mas é uma experiência que lida com coordenadas do real: terra é terra, pano é pano, porta é de madeira, trinco, mesa, chão, teto, parede, rio, água. É dentro desse real que você vai encontrar as relações espirituais do olhar.

Quando voltei para dirigir Os Maias, que era também uma experiência realista, eu já trazia elementos do Lavoura. Era novamente uma tragédia familiar, sobre incesto. Um texto que amparava uma leitura mais operística, não simplesmente naturalista. Ele tinha voos de interpretação, de concepção de figurino, de espaço cênico, de luz acima do naturalismo relambido que tinha me posto em crise. E, depois de Os Maias, vieram as experiências com as minisséries. Talvez a mais fundamental delas tenha sido, sim, Hoje é dia de Maria. Foi quando falei: “Agora eu vou me afastar disso tudo”, no sentido de que vou virar a roupa pelo avesso, vou virar a dramaturgia também pelo avesso, a atuação pelo avesso. Não me interessa ver o movimento da marionete, mas os fios que estão conduzindo ela, a mão do marionetista. Eu me interessei por uma pesquisa mais brechtiana mesmo do espetáculo. Queria conseguir ver o processo. As pessoas ficam falando que o Brecht não é emocionante; eu acho de uma emoção absurda. Como também, na sua revista, você vê o conteúdo, mas você vê o fazer, você vê a escolha do papel, os detalhes todos. Você não glamoriza a revista a ponto de não perceber o objeto.

Hoje é dia de Maria eu fiz como se fosse uma aplicação dessa experiência, para dentro da televisão, mas não sendo num espaço dentro do Projac. Era em um terreno baldio ao lado, e as nossas salas de preparação de elenco, de trabalho e produção, eram os restos de um acampamento dos operários que construíram o Projac. De certa forma, foi em Hoje é dia de Maria que dei continuidade a esse processo de preparação dos atores e de trabalho colaborativo com a equipe. A partir daí, não consegui mais voltar e fazer de forma convencional, industrial e tradicional. Não teve mais volta. É sempre uma luta, mas é também uma alegria ver as pessoas envolvidas e criativas.

Acredito que o seu trabalho educa os telespectadores quando apresenta personagens nada óbvios, humanos e singulares. Como você lida com a relação entre liberdade artística e as metas a serem cumpridas?

Com muito rigor. É como se o meu processo fosse balizado pelo rigor e pelo caos, duas coisas completamente antagônicas. Dentro desse caos criativo, esse caos que estimula, que faz uma pessoa dar uma pirueta excepcional fora de hora, alguém falar alguma coisa que não tivesse nada a ver, mas que intuiu, tudo isso passa por um rigor da direção.

Com a quantidade de atores e núcleos que existem em uma novela, como funciona a dinâmica entre você e todos os outros diretores, para que a sua visão não seja perdida ao longo do processo de uma novela?

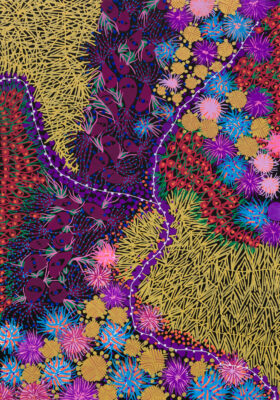

Daí a importância do galpão. Aquela sala de ensaio é onde eu conceituo, com muita parceria e troca com os atores, o que estou buscando para o projeto. O norte de Velho Chico é a antropofagia, o Brasil barroco, o neobarroco, mistura de igreja do recôncavo baiano de 1600 com uma cidade cheia de neons, de anacronismos intensos se entrechocado mais e mais. A ideia oswaldiana de engolir e sair vomitando a obra de arte, engolir os contrastes todos, o que faz bem, o que faz mal, uma espécie de Rei da vela. Se o norte é esse, eu coloco todo mundo para trabalhar em torno disso, trazendo experiências, estudiosos, elementos, para fundamentar e contextualizar o que é isso que estou chamando de neobarroco, que neoantropofagia é essa, que engole a própria linguagem da televisão para gerar uma nova televisão, uma televisão em que acredito. Uno todo mundo para produzir esse novo olhar sobre o país. Esse é um momento único, meu e com o grupo. É um trabalho bastante rigoroso, em que digo “essa lente você pode usar, essa lente você nunca vai usar”, “esse tecido você pode usar, esse tecido você nunca vai usar”, “esta cor você não usa, você usa esta”.

Seu trabalho tira o telespectador do lugar comum quando abre espaço para a essência humana, não muito fácil de se encontrar nos nossos dias de consumo tão rasos. Você acha que esse lugar para o qual leva as pessoas pode afastá-las?

No meu trabalho, tudo é uma tentativa. Não acredito em regra nenhuma. Não acredito em palavra de ordem nenhuma. Não acredito em planilhas, audiência e mercado. Não trabalho sob essas coordenadas. Trabalho sobre tentativas que são acionadas pelos meus sentidos, pela minha sensibilidade e pela minha percepção de mundo. Então, eu não tenho muita coisa a oferecer, não tenho garantias para oferecer a ninguém, e sou bem claro quanto a isso. Nessas tentativas, existem aquelas em que a comunicação entre a obra e o público se dá de forma mais intensa e outras em que se dá de forma frágil, independente da minha vontade. O meu esforço pela comunicação sempre é o mesmo. Hoje é dia de Maria foi um sucesso estrondoso à meia-noite e meia, e A pedra do Reino não obteve o mesmo sucesso de público no mesmo horário. Por outro lado, se você for ver A pedra do Reino, para além da história que está sendo contada ali, é um tesouro de coordenadas culturais. Ali você tem grupos de festejos populares, de cantigas, que hoje em dia você não encontra mais. Já se perderam. O valor de um projeto para outro, o que significa, a sua importância, tudo isso é muito relativo, muito discutível. Na perspectiva do tempo, o que vai ficar para daqui cem anos? Hoje é dia de Maria? A Pedra do Reino? Velho Chico? Os Maias? Dois irmãos [minissérie que dirigiu], que nem acabei? Talvez, daqui a cem anos, quando você não tiver mais nada disso por aí, e tudo tenha se tornado virtual, ou uma imitação fake para turista, A pedra do Reino, um projeto de menor ibope, seja o projeto mais acessado num Netflix da vida.

Agora, eu tenho total noção de quando comunico mais e comunico menos. Quando a falha na comunicação se dá, tenho total consciência de que é um erro meu. Não é uma incompreensão do público, de maneira alguma. Já fiz coisas muito sofisticadas, do ponto de vista da linguagem, que foram um sucesso absurdo de audiência. São tentativas, e não posso ter esse receio de continuar buscando, cavando linguagens novas, e oferecer o que eu for encontrando para o público. No fundo, tudo é tradução. Você tem uma ideia, mas precisa traduzi-la. E essa tradução também é algo que se movimenta, evolui, se transforma dia a dia. Os novos meios, as novas plataformas, redes sociais, tudo isso interfere no vocabulário dessa tradução. Jamais desistirei de cavar. Cavando alguma coisa nova para mim, vai ser novo também para o público. A questão é se eu encontro ou não a forma certa de tradução dessa minha necessidade pelo novo. Às vezes sim, às vezes não.

A cada obra que você cria, você dá luz a um traço da nossa cultura regional, cada vez mais difícil de ser acessada. Qual é a importância de protegermos nossa cultura popular?

Ela é de fundamental importância. A cultura popular tem a ver com a nossa ancestralidade. É como um arquétipo, uma incessante repetição, para muito além dos nossos quinhentos anos de civilização branca no Brasil. Ajuda a contar de onde viemos e para onde vamos.

Você vai optar por apagar essa memória ou por lutar para que o rio não se perca? Vou lutar para que o rio não se perca, para que não seja esquecido, porque, consequentemente, todo o conjunto de memorabilia que o circula renascerá junto com ele. Não é só a vegetação que vai renascer, não é só o peixe que volta para o rio, é a roda de coco, é o canto da lavadeira, é uma quantidade de eventos humanos, eventos espirituais, religiosos, sagrados, que voltam com as águas. Essa memória é fundamental para a resistência da cultura de um país, para a resistência da cultura de uma pessoa. Se você tira a memória de alguém, esse alguém vira um ser vegetativo, um ser morto. Se a gente se esquece disso, a gente vira um terreno árido, que é muito fácil de ser ocupado. Se não tem uma árvore frondosa ali, qualquer cultura se impõe. E a cultura que é exportada é a pior. O que nós recebemos dos americanos é o pior dos americanos.

Esse pacote neocolonialista é que a gente não pode deixar acontecer. Somos um país ainda muito novo, um país ainda em busca de se fazer, de se criar, de se estruturar; tudo ainda por fazer, tudo em literatura, em artes gráficas, em televisão, em cinema. Isso tudo é o que move a minha produção artística: o meu interesse pelas questões culturais e estruturais do Brasil.

É. Tem muita coisa para ser feita. Ainda vivemos na terra da oportunidade. Em entrevista que deu recentemente à Folha, você citou o papel fundamental da beleza e de uma história bem contada na televisão para um país. Como você enxerga essa atual banalização de violência, reality show, assédio à mulher, à criança?

As novelas mais recentes, principalmente do horário nobre, foram ambientadas no eixo Rio-São Paulo. Não só isso bastasse, também trabalharam muito em cima de temas que se repetiram – favela, violência etc. Acho que há uma ausência de modulação muito grande na televisão hoje. Ela se atrofiou. É fruto, talvez, de um período que já vai para lá de duas décadas, de uma ausência de uma reflexão sobre qual é o seu verdadeiro papel. O verdadeiro papel da televisão, a meu ver, além de criar espectadores e vender espaços publicitários, é principalmente abraçar a missão maior de criar cidadãos. E se cria cidadãos através de conteúdos de qualidade, estética de qualidade, ética de qualidade. Assim, você estará complementando, por exemplo, uma escola, um museu, um livro. Por que a televisão precisa ser tão ruim? Não entendo isso. Com relação aos temas que se repetiram, não acredito em regras de sucesso. Também não acredito que exista algum tema que traga garantias de audiência ou prestígio. Não acredito em nada que seja tratado como garantido, como se fosse uma palavra de ordem para o sucesso. Acredito realmente no ser humano. Esse é o tema que me arrasta para os projetos. Acredito que o público necessita, hoje em dia, conversar mais com a narrativa dos personagens. Quando uma obra não dá certo, não é porque o público não entendeu o que foi jogado; é que aquilo foi mal jogado, mal colocado. Dentro de uma história ambientada numa favela, num mundo seja qual for, urbano ou não, existe, em primeira instância, o gênero humano. Se não há esse diálogo, a gente tem que ter, no mínimo, humildade e consciência para perceber que esses equívocos são do espetáculo, não da plateia. O público não é burro.

E tem que haver também certa libido no fazer. Você faz a sua revista com uma boa dose de libido, senão você não consegue vencer os problemas que o próprio fazer representa, e começa a virar um problema imenso. Os conteúdos devem ser realizados – não estou falando só do audiovisual, mas de questões artísticas e culturais – por amadores, por pessoas que amam o que fazem. Os profissionais estão engessados, não respiram mais, não percebem mais o mundo ao redor, transformaram-se numa espécie de xérox apagado de si mesmos. Estão se autoplagiando de tal modo que já não conseguem reproduzir nem o próprio plágio. O público sabe disso, e acaba, com toda razão, exigindo cada vez mais uma relação mais imaginativa, mais lúdica, afastando para bem longe o ego desses criadores que acham que são geniais e imortais.

Nos seus trabalhos, existe uma presença musical muito forte, que tem um papel fundamental, ajuda a contar as histórias. Como é sua relação com a música?

Sou um músico frustrado. Não toco nenhum instrumento, mas tenho um piano em casa que fico dedilhando coisas dissonantes e imperfeitas, e que me faz um bem danado. Por ser esse músico frustrado, ouço muita música. Eu ouço não só no sentido emocional e espiritual, mas também no sentido do pesquisador. Viajo, por exemplo, para uma determinada região para pesquisar um certo tipo de música. Fui para o interior do sertão, desde Minas até Alagoas, para estudar os aboios. Passei meses viajando, gravando, procurando aboiadores, cirandas, sem a menor intenção de aplicar aquilo diretamente em um trabalho. Quinze anos depois, vem Hoje é dia de Maria, e pego algo daquele material e reutilizo. Recentemente viajei para o leste europeu para pesquisar música cigana. Fiquei morando com os ciganos durante meses, estudando a música dos Bálcãs. São grupos constituídos por famílias; quando você chega em certa família, ou em certa vila, existem dez casas de ciganos, onde um toca sax, outro toca trompete, e por aí vai. E, quando você fica íntimo de uma comunidade dessas, não te deixam ir embora. “Fica aqui, dorme aqui”, “a viagem até cidade tal é cansativa”, “tem um grupo melhor, dos meus primos, da cidade tal, vamos ligar para eles agora”, e ligam, falam “estou aqui com Luiz Fernando, nosso amigo do Brasil, quando você vai fazer show?”, aí o cara, “Vou fazer show na praça na Sérvia no dia tal”. E o outro diz: “Tem show na Sérvia no dia tal, você tem que ir? Então você vai para a casa dele, fica lá até o dia do show”. Fiquei meio agarrado e preso a esse emaranhado de afetos fortíssimos, fazendo registros incríveis de música. O trompete, especificamente, para uma comunidade pobre, na Sérvia pós-guerra, tem o mesmo valor de uma bola de futebol aqui no Brasil. Você vê mendigos com trompetes todos quebrados, desafinados, faltando peças, tirando sons incríveis na rua, como você vê meninos fazendo embaixadinha numa comunidade no Brasil. Eles têm uma ideia de que o futuro de um menino pobre é ser um virtuose no trompete.

Como é ser diretor de TV e cinema no Brasil?

Depende muito de que cinema e de que televisão você quer fazer. No meu caso é, ao mesmo tempo, um enorme sacrifício e um estado de graça. Porque, quando você trisca minimamente o teu sonho, o desejo, que é, no fundo, a concepção e a criação de uma atmosfera, de um universo novo, de um olhar novo, isso te desloca um pouco do teu mundinho profano e banal, e te alimenta muito. É como a poesia. Às vezes, num canto de jornal, um poeta pode salvar seu dia escrevendo meia dúzia de palavras. Enquanto o meu trabalho estiver me devolvendo esse pequeno espaço num canto de página onde possa projetar algumas imagens, vai fazer sentido para mim. Quando esse espaço não houver mais, ou não estiver me reconhecendo nessa busca, não faz o menor sentido continuar. E isso, para mim, é um dilema diário.

Existe algum trabalho ou projeto com o qual você se sinta mais realizado?

Com certeza é algo que virá. Não é o que eu estou fazendo. O que estou fazendo é sempre erguido a partir de muitas dúvidas. Trabalho muito com a dúvida. Por isso que chamo de tentativa. Velho Chico é uma tentativa. Algumas pessoas perguntam: “Mas e aí, está gostando?” Não tenho como te responder isso agora, não terminei ainda, é um processo. Em um processo, é no último dia que for ao ar que você fala “gostei”, “não gostei”, “gostei disso, não gostei daquilo”.

Quem você citaria como as suas maiores fontes de inspiração?

Sem dúvida o gênero humano. O invisível. Acho que a minha função é tornar o invisível visível. Como é que se torna um sentimento visível, como é que se torna o temperamento de um sujeito visível. Claro que tudo isso é um conjunto de relações que envolvem intérpretes, câmera, luz, figurino… Ter essa invisibilidade, aprender a contracenar com ela, e, tudo indo muito bem, você vai conseguir traduzi-la.

E tem alguma coisa que você gostaria de fazer que ainda não fez?

Muita coisa, nossa… Acho que estou sempre a ponto de começar a pintar um quadro. Compro tinta, compro pincel, faço pesquisa de tela, aprendo a montar tela, corto madeira. E nunca pinto.

E um instrumento musical?

No instrumento eu fico com medo de perder certa coragem e uma boa dose de delírio, ao manipular o piano, por exemplo. Em relação à música, acho que vou continuar fazendo tudo errado. Tiro muito prazer em tocar errado. Muito prazer. Fecho os olhos: só toco se for de olhos fechados, sei a região em que está a mão, uma nos graves, a outra mais nos agudos, posso trocar uma pela outra, mas não sei o nome da nota, não sei nada, e não quero saber. Eu quero continuar completamente inebriado e surpreendido pelo acontecimento.

Fiquei com uma música na cabeça nesses três dias em que te acompanhei (“Eta nóis”, de Ney Matogrosso), e que me fez sentido te perguntar: “No milagre da lida, o amor vira mel”?

O amor vira mel? Vira. Mas o mel também pode virar amor. Nessa alquimia amorosa toda é onde você tem os grandes encontros, as grandes trocas, os grandes fluidos, as grandes paixões. Para quem escolheu ser artista em vida, tem que se lambuzar [risos].

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista