Amarello Visita: Antonio Kuschnir

Choro, tinta e espirais no MAC de Niterói

Esta conversa foi feita em duas partes. A primeira aconteceu na exposição Choro, de Antonio Kuschnir, durante uma visita presencial guiada pelo artista. Com generosidade, Antonio foi compartilhando a subjetividade das imagens, tela por tela. É a primeira vez que ele faz uma exposição tão grande. Aos 21 anos, é o artista mais jovem a ocupar o Museu de Arte Contemporânea de Niterói.

A segunda parte foi uma conversa virtual com o curador, Victor Valery, de 27 anos. Como ele está em São Paulo, optamos pelo vídeo. A distância, entretanto, nos aproximou. Conseguimos furar a frieza da tela, e adentramos no calor dos assuntos.

Foi fundamental decantar a visita física para reviver o tema, dias depois. Aos modos da pintura, oscilar entre a proximidade e o recuo. Durante o texto, os dois diálogos se complementam. Juntos, conseguiram expor 72 telas no Salão Principal do MAC de Niterói. Em todas elas, há o jorro da vontade – encarnada no jorro pictórico e no jorro de lágrimas.

A semente de toda essa série foi meu primeiro desenho de choro, em setembro de 2018. Foi quando o museu nacional pegou fogo, e vimos ele arder ao vivo. No meu caso, além da dor coletiva, sofri intimamente, pois minha mãe é antropóloga e trabalhou lá por 13 anos, com pesquisa. Passei grande parte da minha vida acompanhando isso. Quando as chamas arderam, a gente sabia exatamente o que estava sendo queimado. Registros únicos de línguas indígenas que já foram extintas, por exemplo. Não tinha cópia, acabou. Foi uma perda para o Brasil, para a humanidade. Foi muito traumático. Eu nunca tinha pintado choro, nem desenhado. No dia seguinte do incêndio, eu estava na aula, rabiscando… Sabe aquele desenho que a gente faz meio no automático? Quando vi, tinha desenhado o museu pegando o fogo, e um rosto no primeiro plano. Era uma pessoa com a boca aberta, a língua para fora, aos prantos. Pensei: acho que tem alguma coisa aí. E o futuro foi provando que essas tragédias – e choros – não iam parar.

Mas o choro já é uma elaboração, de certa forma. Muita gente não consegue chegar até o choro. Eu tenho dificuldade de segurar, então tive que aprender a chorar, mesmo em público.

Também prefiro tirar de mim do que perpetuar. Engraçado, eu não choro em público. A pintura chora por mim, ela coloca muitas coisas para fora. Também não lembro dos meus sonhos, é muito raro. Mas eles vêm parar nas telas. Um psicólogo me falou isso um dia, e eu acredito.

Eu gosto muito de pensar no choro como extensão da gente, como parte do corpo. Depois de tanto isolamento, sinto que estamos voltando a revalorizar uma arte mais táctil, mais aqui-agora: pintura, escultura, teatro.

É uma necessidade humana, criar imagem com o corpo, sentir e expressar com o corpo. Mas eu acho que o teatro, como o cinema, tem um tempo marcado. Já a pintura não tem essa limitação. Você dá o tempo dela.

No sentido de você escolher se vai contemplar por segundos, horas ou anos?

Sim. Por ser estática, parece eterna. O David Hockney fez uma imagem que é muito emocionante, sobre a estaticidade. É uma cena com dois homens conversando e, acima deles, um leopardo imenso está prestes a atacá-los. Mas o leopardo não vai chegar, porque é uma pintura. O leopardo está preso, para sempre, no ar. Assim como essas figuras ao nosso redor, que nunca vão parar de chorar. Vão estar para sempre presas na tela, para o bem e para o mal. Eu gosto muito disso.

E tem uma liberdade muito grande, não só de congelar o tempo, mas de criar o que não existe.

A pintura cria um universo próprio. O Matisse tem uma história muito famosa, de quando ele pintou uma mulher com uma sombra verde, no meio do rosto. Ele estava expondo num salão, muito no início, e chegou um visitante e disse: “O senhor está maluco, pintando mulher verde”. Matisse respondeu: “Isto não é uma mulher, isto é uma pintura”.

É curiosa essa perseguição do que é real, né? Como se não existisse a imaginação, a

expressão livre.

Sim. É do humano querer expressar qualquer coisa que seja. Não à toa, quando alguém quer adoecer um povo, a primeira coisa que tira é a educação, a cultura. É o primeiro alvo dos ataques. Lembro que, quando criança, as aulas de arte eram meu refúgio. Com sete anos, eu entrei em um curso de artes no Parque Lage e nunca mais parei. Mas foi no ensino médio, quando comecei a estudar História da Arte, que compreendi a jornada e me enxerguei como parte dela. Tive uma professora que me disse: você tem que ter um caderno e andar com ele sempre, para desenhar todos os dias. Eu acatei, e comecei a preencher um caderno por mês. Percebi que era o meu caminho. Ou isso, ou nada. Senti que não tinha escolha.

E então você foi para a universidade, estudar Artes?

Isso. Eu escolhi estudar na Escola de Belas Artes da UFRJ, pois queria ter acesso a um ensino mais clássico, aprender a técnica. Conhecer os artistas, as épocas, fazer estudos, cópias. Queria ter tempo e espaço para treinar meu olhar e minha mão. Eu acho legal quem lê cinco livros do Foucault e do Deleuze antes de pintar uma tela, mas meu caminho é outro. Eu me conecto com a materialidade, com o ofício; gosto de ler sobre arte a partir dos escritos dos artistas, das autobiografias. Gosto de aprender com quem faz, com quem enfrentou crises semelhantes às minhas, em outras épocas. Ler os relatos em primeira mão.

E você costuma anotar suas ideias, processos? Você também registra seu trabalho de ateliê?

A pintura é meu diário. Eu não escrevo muito, mas pinto todo dia. Se alguém quiser ver como foram meus pensamentos em tal ano, é só pegar as pinturas, na ordem. Elas vão dizer mais sobre mim, e sobre o momento, do que eu.

Mas você persegue temas específicos ou retrata o próprio cotidiano?

Eu acredito na arte como uma grande história de amor. Tem coisa mais transcendental e de difícil entendimento do que o amor? E mesmo assim a gente sente, a gente sabe que sente. E a pintura também é difícil, a gente tem dificuldade com tudo, passa séculos na mesma questão. É uma coisa que vem da gente, que nós criamos, e que não conseguimos compreender. Mas não é só sobre o bom do amor. Há prazeres e agonias. Então não estou interessado em fazer uma pintura que seja puramente bela, seja lá o que isso for. A série Choro aborda temas sombrios, mas eu adicionei cor. Eu não queria cair nas obviedades da pandemia, botar todo mundo de máscara. Eu queria tratar de coisas maiores, mais abertas, questões que atravessam os tempos.

Mas você acabou pintando algumas cenas bem atuais, sobretudo naquela parede que mostra muitas interações com telas e celulares.

Eu gosto de pintar natureza morta, e considero o celular uma natureza morta. É muito cinza, melancólico como um dia nublado. E gelado. É feito para juntar, mas muitas vezes separa. Quase todas as telas dos celulares que pintei estão vazias. Elas são o black mirror, quando a gente olha se vê refletido no nada, no preto.

É uma espécie de luto? Você chega a atacar o celular, em algumas telas.

Eu gosto muito dessa ideia do celular golpeado, sangrando. Acho divertido, pois poucas pessoas estranham. É um objeto tão humano que a gente pensa “ah é, se a gente matar, ele vai sangrar”. É a humanização do objeto e a objetificação do homem. Isso é do Marx, inclusive. Lembro que me marcou. Ele fala sobre as inversões da sociedade, que levam à alienação.

E essa coisa dos celulares serem meio angulosos, tipo umas pirâmides tortas?

Tem a ver com a perspectiva reversa, que é um conceito que eu tenho estudado, não tanto quanto gostaria. Mas é basicamente assim: você tem a perspectiva renascentista, que tem o ponto de fuga lá no final e tudo converge para ele – é geométrico, mostra os objetos em tamanhos proporcionais; acho que surge por causa da arquitetura, para ser possível projetar –, mas tem muitas imagens que seguem outra perspectiva, tipo os ícones bizantinos, que têm o ponto de fuga em outro lugar. Ele não está fixo no infinito, longe da gente. Está apontado para frente, está aqui, em nós. Como se nossos olhos fossem o ponto de fuga. As coisas abrem, como se você pudesse se mexer em volta do objeto. Os cubistas usaram muito isso. O David Hockney, aos 84 anos, está explorando a perspectiva reversa também.

Mas está para além do visível?

Sim, depende da experiência. Acho que a pintura é um dos meios pelos quais você pode chegar um pouco mais perto do invisível. Sinto que, se existe algo próximo do divino, é a arte.

(Enquanto percorrem a galeria)

É legal esses observadores que você coloca. Aquela figura na porta lembra Velázquez.

Gosto desse exercício das múltiplas visões. Não só o que a gente está fazendo agora, olhando para as pinturas, mas essa metalinguagem. Uma figura olhando para outra, dentro da tela. Ou a figura olhando para o celular, e o celular olhando de volta, e as diferentes implicações que isso tem.

É um jogo de espelhos, né?

Exato. Quando é bem-feito, é maravilhoso. Não sei se você conhece o primeiro capítulo de As palavras e as coisas de Michel Foucault; ele fala sobre o quadro As Meninas, de Velázquez, que você citou. E olha que é raro eu ler e indicar um texto que não seja feito por artista. Mas esse é muito bom. Ele aborda a relação dos olhares, esse jogo do espectador virar personagem. Você, ao mesmo tempo, é obra e não é obra.

Essa aqui remete ao seu autorretrato e lembra aquele cavalo do Picasso. Muito forte essa coisa de a língua ser tão afiada que vira um punhal.

A destruição é, primeiramente, autodestrutiva. Essa língua com a lâmina mostra isso, né? Por mais que você tente perfurar alguém, antes você será perfurado. Eu gosto muito de olhar para a história, para o que já foi feito. Assumir isso. O Matisse é minha inspiração suprema, e ele nunca pintou uma cena violenta. Uma vez, ele foi chamado para pintar uma cena de violação, mas não conseguia resolver a imagem. Também me comovo muito com Bourgeois, Picasso, Portinari, Goya, Rubens – estes últimos representaram a barbárie muito bem.

(A partir de agora, o passeio fica também virtual, com a participação de Victor Valery, o curador)

Victor: O Antônio provavelmente conversou com você, na visita, sobre o projeto curatorial e a expografia.

A gente começou a visita pelo lado esquerdo, sentido horário. Eu entendi a primeira parede como o lugar das obras mais icônicas, atemporais. E tem pinturas de anos diferentes, um panorama mesmo. Aí, depois disso, tem esse outro momento, que é um estilhaço do assunto, né? Tem muitas telas, na parede toda.

Isso. A gente quis cobrir ao máximo, nos inspiramos nos grandes salões do século XVIII, que tinham obras do chão ao teto, de diversos tamanhos e autorias. Tem um apanhado plural, que vai de 2019 até 2022, como se o Antônio fosse muitos artistas ao mesmo tempo. Vai ter natureza morta chorando, escultura chorando, gente chorando. Vai ter chaga, sangue, retratos, paisagens. Um pouco de tudo que ele produz. Depois, vem a parede da tecnologia: todas as pinturas com celulares, computadores, eletrônicos. E, por fim, a última parte, que tem o maior painel, intitulado Apocalipse. Quando conseguimos definir que seria no MAC, eu combinei com o Antônio: “Vamos fazer uma coisa muito grande?” Começamos a conversar sobre mitologia, os sete pecados capitais, a Arca de Noé – ele estava numa fase de pintar animais. Depois veio a interferência dos doze trabalhos de Hércules e das dez pragas do Egito. Talvez seja uma das melhores obras produzidas por ele, até hoje.

Acho que foi a tela que olhamos por mais tempo. A gente se aproximava, se afastava. Até nos sentamos no banco. Antônio comentou que dá vontade de andar dentro, sentir os bichos todos, as plantas passando. Ou exercitar o olhar: semicerrar os olhos e entrar na abstração. E aí vira outra coisa. Um mergulho na matéria, na cor. No lugar da onça, surge uma mancha amarela com pontos pretos. São tantos detalhes, que a contemplação fica meio infinita, né? O olho mergulha na imagem, como se fosse o corpo a mergulhar. Adentra fundo, sem tocar. Vi que, em muitos textos sobre a exposição, a questão dos celulares e tecnologias ganham destaque. Mas eu gosto da forma como ele vai trazendo questões históricas. Imagens que são às vezes bíblicas, às vezes pagãs. Imagens míticas, com aflições que estão aí desde os primórdios. É mesmo uma grande odisseia. Quando o Antônio descreveu tudo que estava ali, na tela do Apocalipse, fiquei espantada. Parecia impossível uma composição unir tantos mitos. O que mais me chamou a atenção foram as pragas, remetendo à pandemia, à COVID-19. Mito tem disso, né? Mostra que a história está sempre se repetindo, em uma grande espiral. E, por falar em espiral, eu percebi que ele desenha as feridas e chagas nesse formato. São quase galáxias. É interessante pensar uma ferida como uma galáxia; mostra a imensidão, a desproporção da dor. E, em suma, a galáxia é uma espiral, um vórtex. De certa forma, toda dor pode ser lida como um vórtex sem saída, uma espécie de espiral que vai te puxando para baixo. E, quando Antônio perfura isso, com a lâmina, vem o jorro do sangue – e o jorro do pranto – em uma ruptura que promove certo alívio. Então o choro não vem como ápice da tristeza, mas como sintoma da transformação, como explosão do vórtex.

É um efeito oposto ao que imaginamos, porque achávamos que as pessoas não visitariam por ser triste demais. A diretora de comunicação do MAC me perguntou: “Como é que a gente vai divulgar essa abertura? ‘Venham chorar com a gente?’”. Mas, no fim, vendo a reação do público, tem gerado mais ânimo do que tristeza.

Eu fiquei com uma sensação forte de alívio. Como se as pinturas de Antônio fossem um convite à catarse. Saímos de lá com esse banho de choro, 72 telas esguichando na gente. E o sangue, das cenas mais trágicas, não parece trágico. Dá alívio também. É uma espécie de sangria, de cura. Mas o maior alívio foi quando vi a imagem do celular sendo morto. Um celular é um grande vórtex, né? É quase hipnótico. Então fiquei impactada com as imagens que rompem isso. E com as ferramentas que rasgam, perfuram.

E tem as lâminas nas línguas. Isso aparece até no autorretrato dele. Estar vivo é sofrer, é meio assim. A gente nasce aflito e vai morrer aflito. Mas eu gostei muito disso que você falou, sobre a exposição não gerar dor, mas alívio.

E não acho que é uma sensação só minha. Eu estava vendo as selfies das pessoas na exposição, e tem muita gente tirando fotos com as telas, sorridentes. E elas posam como quem está na frente de uma cachoeira, são fotos vibrantes. Tem uma coisa solar na visita.

Eu também notei, e achei incrível isso. Ou quando as pessoas imitam as feições de dor, debochando do trágico, com humor.

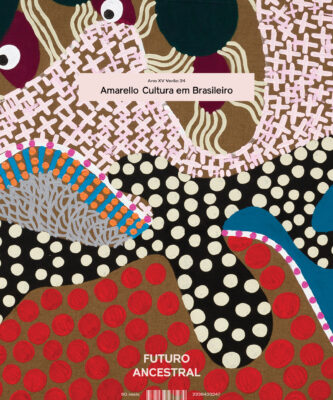

E tem os dois painéis, que foram pintados coletivamente e que são bem leves. Um, inclusive, fica suspenso pelo teto, e o outro cobre a parede do museu, diretamente. Achei interessante que, nesses painéis, não há figuras humanas, nem objetos. É uma grande estampa, como se o choro tivesse virado esse mar de choros. E tem muitos traços circulares, espiralados.

E as paredes do MAC, apesar de serem retas, têm qualquer coisa de circular. O teto é curvo, e a pintura central puxa a atenção para o meio do salão. Então as pessoas olham as obras desenhando um giro com o corpo.

A própria arquitetura do museu também, né? Para chegar ao salão do MAC, Oscar Niemeyer desenhou aquela rampa errante, com um trecho espiralado. Ele tinha essa conexão com a espiral; no Palácio do Itamaraty tem uma escada bem icônica nesse formato. E soube que, nos anos 50, ele projetou uma enorme espiral de concreto que seria o símbolo supremo da cidade de São Paulo. Mas o concreto do monumento não resistiu à angulação e desmoronou. Precisaram cobrir com juta e gesso. A obra acabou sendo descartada. Muita gente fala do Niemeyer como o herói das curvas sinuosas, inspiradas no corpo feminino, no erotismo. Mas deram pouca atenção a outro Niemeyer, vulnerável ao fracasso, preso no vórtex – ou na Aspiral rumo ao céu, que ruiu.

No MAC, a espiral é coberta por um tapete vermelho.

Tão vermelho quanto o sangue das perfurações de Antônio.

A última tela da exposição, após o Apocalipse, é a primeira pintura de choro que ele fez. O começo da jornada está no final, sugerindo que fim é começo – de outro ciclo. Outra espiral.

Você acha que a fase choro vai retornar?

Ele não está mais pintando os choros, por enquanto. Mas eu não acho que o choro vai acabar agora. Se a gente pensar que os quadros foram pintados de 2019 a 2022, imagino que, no futuro, algo vá fazer ele ressuscitar essa estética de choro e ressignificá-la também. Isso eu acho interessante. Entender para onde que vai. Pois, enquanto a vida está aí, o choro não para de ser uma latência, né?

É. Choro é água, vai continuar a fluir, como um rio que corre. É natural da água encontrar caminho (ou redemoinho).

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista