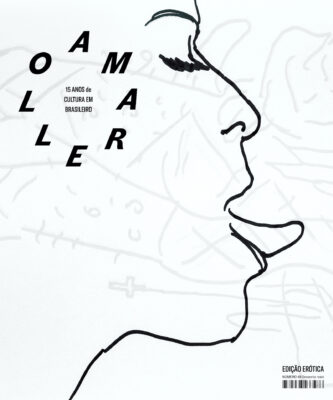

O sal e a água

por Mia Couto

Nasci numa pequena cidade costeira. Uma cidade colonial, chamada Beira, nesse preguiçoso e espreguiçado litoral de Moçambique. A cidade trazia no nome a marca de berma e margem. E estava certo esse nome: todos os dias o nosso chão era inundado pelas marés, milhares de caranguejos emergiam da