Mayara Magri conquista o Royal Ballet

Além do talento para a dança, Mayara Magri demonstra habilidade para encurtar o tempo e o espaço. Foi assim que a menina, que ensaiou os primeiros passos apenas com a pretensão de melhorar a coordenação motora, transformou a obsessão por um vídeo em realidade: “eu era fascinada pelo DVD de La Bayadère, com Darcey Bussell e Irek Mukhamedov. Assistia sempre no Brasil, sabia de ponta-cabeça a coreografia”. Se nos primeiros anos em Londres, quando a jovem ainda precisava provar aonde poderia chegar, Mayara compensava a falta da família e a distância do Rio de Janeiro com ligações diárias pelo Skype, foi com o mesmo talento que fez do balé de Darcey Bussell parte do seu cotidiano, ao assumir o posto de bailarina principal de um dos palcos mais prestigiados do mundo, o do Royal Ballet.

Em uma conversa diretamente de Londres, Mayara nos contou um pouco da sua trajetória, do planejamento para alcançar seus objetivos e de como tem sido viver seu sonho de infância.

Mayara, como você ficou sabendo da sua promoção para bailarina principal do Royal Ballet?

A pandemia trouxe a incerteza também para dentro da companhia. Eu tive uma reunião com meu diretor em novembro do ano passado, e ele me falou que não tinha como ser promovida naquele momento. Eles estavam mandando muita gente embora, então era impossível, mas que eu estava no caminho, que não precisava me preocupar. Estou na nona temporada na companhia e posso perceber que ele confia muito no meu trabalho, até por ter feito vários papéis principais mesmo sendo primeira solista. Após o segundo lockdown em Londres, recomeçamos as atividades unindo vários programas e balés. Então, uma semana antes de abrir o teatro, em maio, ele me ligou e falou: “dá um pulinho no meu escritório, que eu quero falar com você”. Fiquei pensando: “tem apresentação hoje à noite, provavelmente vou ter que assumir o lugar da menina para quem eu faço o segundo cast”. Na minha cabeça, estava prevendo a desculpa que daria. Quando entrei no escritório, ele falou: “sei que a gente conversou em novembro passado, mas acho que consegui uma brecha e vou poder promover você. Vamos anunciar na semana que vem. Será para a próxima temporada, a partir de setembro”. Foi muito de surpresa. Ele não me deixou nem sentar na cadeira. Fiquei emocionada somente quando liguei para a minha família. Tem sido maravilhoso ainda não ter a pressão da estreia [a temporada de Mayara como bailarina principal inicia apenas em setembro de 2021], mas poder sentir as pessoas. Percebi a mudança de atenção há algumas semanas, durante uma abertura de Apollo. Eu estava de primeiro cast da Royal junto com o Vadim Muntagirov, que é uma estrela russa, e pensei: “nossa, nunca fiz este papel e estou sendo jogada na noite de abertura”, que é quando vêm as pessoas mais badaladas assistir. Foi ali que me atingiu a pressão. Mas eu tento ver de uma forma positiva.

Qual é a sua primeira lembrança envolvendo a dança?

Eu comecei aos 6 anos, e lembro de ter visto uma amiga fazendo balé na Petite Danse. Na época, eu fazia apenas umas aulas recreativas, para trabalhar coordenação motora, quando essa menina veio mostrar que conhecia uns passos diferentes. Foi aí que ela disse: “eu faço aula na Petite Danse, na Tijuca, pertinho da gente. Por que você não tenta uma bolsa?”. Coloquei isso na cabeça e fui perturbar minha mãe com essa ideia. Iniciei em um projeto chamado Projeto Social Dançar a Vida, pois meus pais não podiam pagar, inclusive porque éramos três irmãs, e o que uma fazia as outras também tinham que fazer. Minha família não tem uma história com o mundo artístico. Eu nunca tinha ido ao teatro ou assistido a um balé, mas sabendo desse projeto social, minha mãe arrumou a gente direitinho, de sapatilha, de collant, e fomos tentar uma bolsa. Quando chegamos lá, tinha se passado uma semana dos testes, muita gente tinha entrado. Por sorte, a dona da escola, a tia Nelma, que até hoje chamo de “Fada Madrinha”, aceitou dar uma olhada nas minhas irmãs e em mim. E ficou apaixonada pelo nosso potencial físico. Ganhamos três bolsas e começamos a estudar. A Petite Danse é excelente nisso, porque, mesmo sendo uma escola privada, ela consegue integrar os bolsistas nas turmas, então não há diferenças. O senso de inclusão é muito grande, o que se torna essencial nesse momento de diversidade que estamos vivendo. A partir de então, tudo se transformou. Comecei a viver o balé a toda hora, de uma forma muito intensa.

Quando percebeu que você estava dançando balé e realmente gostando?

Eu sempre curti muito a disciplina da técnica clássica. Sempre fui muito organizada com as minhas coisas, cuidadosa com os detalhes, e acho que essa característica funcionou muito no ambiente do balé. Foi aí que eu me encontrei, nessa forma de buscar o que é necessário para aperfeiçoar uma pirueta, por exemplo, ou como melhorar a flexibilidade. Esse sentimento de responsabilidade e disciplina que tem em mim me ajudou muito, desde pequena. Lembro até de pedir para minha mãe para deixar a aula de Educação Física da escola porque eu não queria virar o pé e me machucar por causa do ballet, não queria jogar vôlei de manhã e ter que fazer balé à tarde. Mas ainda tendo essa consciência de priorizar e focar, nunca imaginei que faria carreira no balé ou quão longe poderia ir. Mesmo a diretora comentando que eu tinha possibilidades de ter uma trajetória fora, isso sempre foi algo um tanto distante, tanto para mim quanto para minha mãe.

Dos oito anos que você passou na escola, quando sentiu que poderia realmente se tornar uma profissional?

No Brasil, a maneira como a gente treina passa por colocar a criança no palco o mais cedo possível para dançar, ganhar experiência e se soltar. Então, comecei a perceber o meu potencial através das competições regionais e nacionais, ganhando medalhas e ficando várias vezes em primeiro lugar. Mas quando competi internacionalmente, em Cuba, foi um baque, porque fiquei em segundo lugar. Depois disso, fui para Nova York, e também não ganhei nada. A partir daí comecei a pensar que, se eu quisesse realmente trabalhar fora do Brasil – que é onde podemos desenvolver o balé como carreira – era preciso me dedicar completamente e ter um planejamento. A decisão dos meus professores de me treinar para ir para fora ocorreu mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos, junto com a patrocinadora que eu consegui para esses dois anos – uma mulher que era apaixonada por balé e esporte, apoiando jogadores de vôlei, nadadores, e queria também patrocinar uma bailarina. Lembro que foi a primeira vez que eu realmente sentei de uma forma um pouco mais profissional para discutir o que faríamos nos próximos anos e quais as nossas metas. E foi fantástico. A gente fez uma linha do tempo, e a Nelma [diretora da escola] falava: “ela vai para Joinville; ganhando em Joinville, ela vai para Córdoba; ganhando a competição de Córdoba, ela vai para o Prix de Lausanne. Quando chegar ao Prix de Lausanne, se ela ganhar, tem a opção de escolher para onde quer ir”. Quando essa trajetória se cumpriu, eu escolhi o Royal Ballet de Londres, mas não pude ir direto para a companhia, porque era muito nova. Fiz um ano na escola do Royal. Olhando para trás, parece até bizarro de acreditar que cumprimos todas essas etapas para as coisas darem certo. Quando se tem um foco, algo com começo, meio e fim, isso ajuda te direcionar em todos os sentidos.

Quando você pôde decidir para onde ir, surgiu a possibilidade dos Estados Unidos. Como foi a decisão pelo Royal?

Para mim, a decisão foi óbvia. Talvez por assistir a muitos vídeos do Royal Ballet. Mas a Patrícia [Patrícia Salgado, professora e ex-solista do Balé de Stuttgart] até falava: “não, o seu estilo é mais América, você tem que ir para San Francisco”. Quando perguntam por que não escolhi outra companhia, penso que foi porque botei na cabeça que queria o Royal e vim. Muito estranho. Eu acredito muito nesse negócio de energia, de destino, assim como não consigo me imaginar em nenhuma outra companhia. O início foi um pouco difícil. Precisei me acostumar ao estilo deles, com a metodologia diferente, sem falar bem inglês. Cheguei aqui sozinha e procurei não enxergar isso de forma negativa. Falava com minha família todo dia pelo Skype e procurei manter o mesmo foco de quando estava no Brasil. É normal imaginarmos, hoje, que ter feito o último ano na escola do Royal ajudou a me lapidar, mas acho que o meu diferencial está em ter tido muito mais tempo de palco do que todas as outras estudantes da escola. De certa forma, é triste, porque as minhas colegas passaram oito anos na escola do Royal, enquanto eu cheguei no último ano e ganhei o contrato. Éramos 15, e apenas duas conseguiram. A diferença do brasileiro é essa, ele não tem medo de palco. Essa confiança na apresentação vem desde muito cedo, no solo, na técnica, e isso entrega algo de diferente.

Como foi seu encontro e a adaptação à técnica inglesa de balé?

Foi bom ter vindo para Londres muito jovem, porque eu estava ainda nesse processo de aprender e me adaptar. E quando se mistura o jeito brasileiro de dançar com a técnica inglesa, funciona, porque, por um lado, os balés ingleses, de MacMillan, são muito reais. Há os clássicos, A Bela Adormecida, O Lago dos Cisnes, que são tradicionalíssimos e têm uma forma específica de serem feitos, e os balés do século XX, que são mais dramáticos e humanos, eu diria. Acho que, quando os brasileiros têm a oportunidade de fazer o Romeu e Julieta ou Manon, cai como uma luva. Você tem a técnica, que é ainda bem inglesa, quadradinha, até simples — não como a técnica russa, de perna muito alta, de saltar o máximo que conseguir. O estilo inglês é mais contido, e é fundamental o bailarino ter a capacidade de se adaptar, em todos os sentidos. Desde que eu entrei, a companhia mudou muito. Quem me deu o contrato foi a Monica Mason [antiga diretora do Royal], e minha primeira temporada foi com o Kevin O’Hare. Agora, nós temos uma variedade enorme de balés. Isso significa que você não faz tanto os clássicos, mas um pouco de tudo, inclusive os contemporâneos. Então é essencial ter essa habilidade de se adaptar a estilos, movimentos e tipos de dança diferentes. Essa versatilidade de se mover de várias maneiras é uma das principais características do bailarino brasileiro.

Antes de a pandemia fechar os teatros, vocês estavam ensaiando O Lago dos Cisnes. Como foi esse momento de interrupção e incerteza para vocês?

Faltavam duas semanas para minha primeira apresentação, que, no caso, seria o auge da minha carreira. O Lago dos Cisnes é realmente um marco para qualquer bailarina, e ficou tudo para depois. Pensaram em retomar entre o final do ano passado e este, mas perceberam que seria pouco tempo para entrarmos em forma tão rápido. Vai ficar para a próxima temporada, o que não é tão ruim, pois vou poder fazer com meu namorado, Matthew Ball, que é um bailarino fantástico. Talvez isso gere um pouco mais de pressão, por já ter de surgir em O Lago como primeira bailarina, mas é um balé que estou esperando muito para poder fazer, então será uma experiência incrível.

Você passou por várias posições no corpo de bailarinos do Royal. Qual foi a mudança mais significativa na sua rotina nessa evolução de responsabilidades até chegar a ser primeira bailarina?

Eu passei três anos no corpo de baile, fazendo tudo que era papel, enquanto eles me davam oportunidades, aqui ou ali, de fazer um solo em A Bela Adormecida, por exemplo. Nessa época, o trabalho acumulava, porque juntava a obrigação com o corpo de baile e mais esses extras, que você acaba aceitando porque quer mostrar que consegue fazer. Quando você se torna solista, a responsabilidade aumenta. No meu caso, foram três anos entre ser solista e primeira solista, algo complexo de conciliar, inclusive com as limitações do corpo, de encontrar um momento em que consiga estar satisfeita com o seu trabalho e não esteja com dor ou brigando com alguma lesão. Quando ainda era corpo de baile (chamamos aqui de um cargo elevado no corpo de baile), tive a oportunidade de fazer Myrtha, um papel importante em Giselle. Assumi a responsabilidade de fazer esse papel no primeiro ato e as Willis no segundo ato. Se só de ensaiar você já fica exausta, quando acumulei todos os papéis acabei me lesionando. Arrumei uma lesão no metatarso, fraturei um osso do pé e fiquei parada três meses por causa disso. E acontece muito quando você entra na companhia. Especialmente quando você é jovem, quer muito fazer tudo, e o corpo não aguenta. Foi minha primeira lesão, aos 22 anos. Conforme você avança no rank da companhia, as apresentações diminuem, você passa menos tempo no palco, mas os papéis se tornam mais difíceis e com mais pressão. Comentei com o Kevin, que é o nosso diretor, que eu não quero fazer menos papéis agora que sou bailarina principal, porque acho muito importante para o balé ter os bailarinos principais em outros papéis também; é saudável.

Falando em papéis, quais foram os mais marcantes na sua carreira?

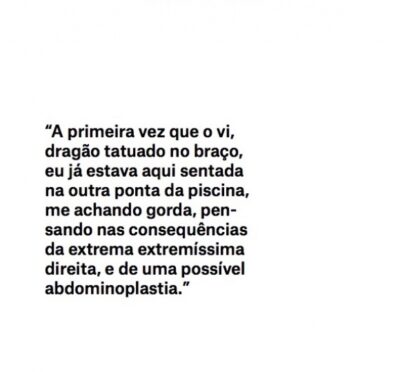

Eu adorei fazer Kitri, em Dom Quixote, porque me identifiquei muito com o personagem. Era como ser eu mesma no palco, sabe? São três atos de pura energia, um balé bem virtuoso e técnico. No ano passado, fiz Coppelia, e curti muito viver essa história de garota jovem, que está amando pela primeira vez, que está sendo sapeca, brincalhona. Esqueci que estava no palco quando interpretei Swanilda. E adorei fazer Gamzatti, em La Bayadère, um papel incrível também. Outra dessas coisas do destino, aliás: eu era fascinada pelo DVD de La Bayadère, com Darcey Bussell e Irek Mukhamedov. Assistia sempre no Brasil, sabia de ponta-cabeça a coreografia. Cheguei aqui para fazer, e de quem era meu tutu? De Darcey Bussell. Dancei com o tutu da Darcey Bussell! Incrível a conexão. Ontem teve ensaio de palco de A Bela Adormecida, que a gente vai fazer só o terceiro ato nesse último programa, e quem faz o príncipe é o Federico Bonelli, primeiro bailarino aqui da companhia há vinte anos, um italiano maravilhoso. Ele estava ensaiando com uma bailarina nova, e eu olhei para ele e disse: “Federico, quando eu estava no Brasil, uns doze anos atrás, eu estava sempre louca com um DVD de Bela Adormecida com você a Alina”. E ele falou assim: “uau, e olha onde você está hoje”. A gente teve essa conversa, de perceber que loucura que é a vida, sabe?

Tenho certeza de que são esses momentos que tornam essa sua conquista tangível, não é?

Sem dúvida. Eu não sei se é porque agora eu estou meio que procurando por esse momento, ou seja, estou percebendo que não existem muitos momentos como esse que estou vivendo. Fico pensando, nossa, como que eu, nascida no Rio de Janeiro, vinda de uma família tão simples, acabei aqui, trabalhando nessa companhia e fazendo parte dessa vida superartística, única, diferente de todas as pessoas que eu conhecia antes.

Olhando para frente, quais papéis você gostaria de fazer?

A companhia aqui é grande, e eu estava sempre de stand-by para a Sugar Plum Fairy, a principal de O Quebra Nozes, e vou fazer, finalmente, em dezembro. Já tenho minhas apresentações marcadas. Outro papel que eu sempre quis muito é Julieta, em Romeu e Julieta do MacMillan. É um balé que eu sempre quis fazer, porque é dramático, e tão pessoal. A maneira como você interpreta, ninguém vai vir e assistir à sua apresentação e querer que você faça de uma maneira diferente. Acho que os balés clássicos, como O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida, têm essa pressão extra de que tem que ser dessa forma, a perna tem estar alta em certa altura, e às vezes eu fico um pouco aflita com isso, porque, por mais que você queira ter sua própria interpretação, você fica com aquilo na cabeça, um pouco presa à imagem que tem do balé. Mas os balés mais humanos são os de MacMillan. Você pode fazer da maneira que quiser e como estiver se sentindo no dia, sabe? Se quiser mudar tudo que estava pensando durante os ensaios e tiver algo diferente no dia, você faz. E ninguém vai te julgar dessa forma. Então estou muito animada para fazer esse papel. Acho que vai ser incrível.

Você comentou que vai mudar de partner para O Lago dos Cisnes. Como se dá essa escolha do parceiro de dança dentro da companhia?

É uma decisão do diretor de colocar uma pessoa para dançar com outra e ver se funciona. Depois de algumas apresentações, se as duas partes gostarem de trabalhar juntas, e o diretor entender que funciona, então a parceria começa a se repetir, a ficar mais fixa. Por agora, eu acho que ele ainda está testando. Os três papéis grandes que eu vou fazer na próxima temporada são com dançarinos diferentes. Mas a ideia é que, dentro de alguns anos, eu tenha um bailarino fixo para poder desenvolver uma parceria artística.

Em geral, o que tem inspirado você, tanto no mundo da dança quanto fora dele?

Nossa, muita coisa. Na dança, sempre tive meus olhos em Darcey Bussell, Marianela Núñez, essas bailarinas maravilhosas. Mas, agora que estou aqui dividindo espaço com essas pessoas, eu não consigo escolher uma delas para ser a minha ídola. Acho que cada pessoa tem algo diferente, em cada papel, que, se você é esperto o suficiente para perceber e colocar no seu trabalho, é muito legal. É difícil você ter um bailarino que consegue fazer tudo maravilhosamente bem, então cada um tem seu ponto forte em algum aspecto. Na vida, em geral, eu adoro dirigir por Londres. É tão calmo. Adoro meditar também. Viajo para o campo, e lá encontro uma paz maravilhosa. Eu e meu namorado também adoramos música clássica e vamos a uma casa de concertos que tem aqui. Desde a pandemia, a gente passou a curtir muito música clássica, então eu assinei a The Berlin Philharmonic e, nossa, adoramos assistir às sinfonias e buscar sobre os compositores. É algo muito ligado, também, ao que a gente faz, e às vezes eu penso que os bailarinos não estão tão conectados com a música da maneira que deveriam estar. Às vezes, ficamos muito focados na coreografia e esquecemos que, se você interpretar a música de uma maneira diferente, única, você consegue adicionar a essência que ela transmite para o passo que está fazendo. Isso é um aspecto que tenho começado a buscar. Comprei um teclado e tentei me ensinar a tocar piano, mas acho que é um pouco tarde para mim [risos]. Em Londres, ainda, tem toda a programação de museus, que é um tipo de inspiração muito rica. Para você poder criar as histórias na sua cabeça ao interpretar um papel, você tem que ter visto maneiras diferentes de se pintar, de se atuar. Você tem que ter provado disso para poder escolher como interpretar.

Você está evidentemente muito adaptada, Mayara. Se você gosta de dirigir na mão inglesa, então você passou no teste.

Minha mãe fala isso! “Você está muito inglesinha.” Mas realmente, agora minha vida está aqui. Estou até fazendo o curso da Royal Ballet School para ser professor.

Imagino que ensinar seja uma vontade sua para o futuro. No Rio de Janeiro ou em Londres?

O fato de estar aprendendo a ensinar me ajuda muito como bailarina, é algo que acaba funcionando muito para o meu desenvolvimento atual, inclusive no palco. Sobre ensinar e onde ensinar, bem, isso é uma ideia. É uma boa ideia, mas, por enquanto, fica para o futuro [risos].