Papel picado e lâmpadas queimadas: vivendo a obsolescência programada

“A história do rock é isso. Começa quando a juventude acreditava, nos anos 50, que o papel picado era possível, que a tecnologia ia solucionar tudo. Até que enxergam a primeira abertura ética em seus pais. Sim, temos três carros, está tudo bem, mas papai e mamãe não são felizes. Aí começa a desconfiança de que o papel picado não vai alcançar para tapar toda essa merda…”

(Indio Solari, vocalista de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, 1986)

Sessenta e cinco segundos ou três minutos. Esse é o tempo médio que um estudante universitário e um trabalhador de escritório estadunidense, respectivamente, se concentram em uma única atividade. No momento em que escrevo este texto, tenho sete abas abertas em meu navegador, um tocador de música e um aplicativo de mensagens funcionando. A economia da atenção difusa é uma experiência cotidiana compartilhada e efeito indissociável do modus operandi das redes. Bem-vindos à era da conexão contínua.

No livro Stolen focus: porque você não consegue prestar atenção e como voltar a pensar profundamente, o jornalista britânico Johann Hari narra sua experiência vivendo três meses completamente offline. De posse de um celular que apenas fazia chamadas, Hari conta como foi passar esse tempo sem contato com a internet. Intoxicado pela tecnologia, ele decidiu se retirar em uma vila de Massachusetts e observar os efeitos que a ausência de estímulos constantes poderia ter em sua atenção. No entanto, durante o processo, se dá conta de que não há uma saída individual, voluntarista, para a falta de foco. Para complementar sua investigação, o autor entrevistou desenvolvedores e engenheiros de software do Vale do Silício responsáveis por criar e implementar os recursos que captam nossa atenção, modulam nossas emoções e disciplinam nossas relações na modernidade hiperconectada. É como se a procura do engajamento ininterrupto com as marcas e o capitalismo de plataformas tivesse aberto uma caixa de Pandora praticamente impossível de ser resetada.

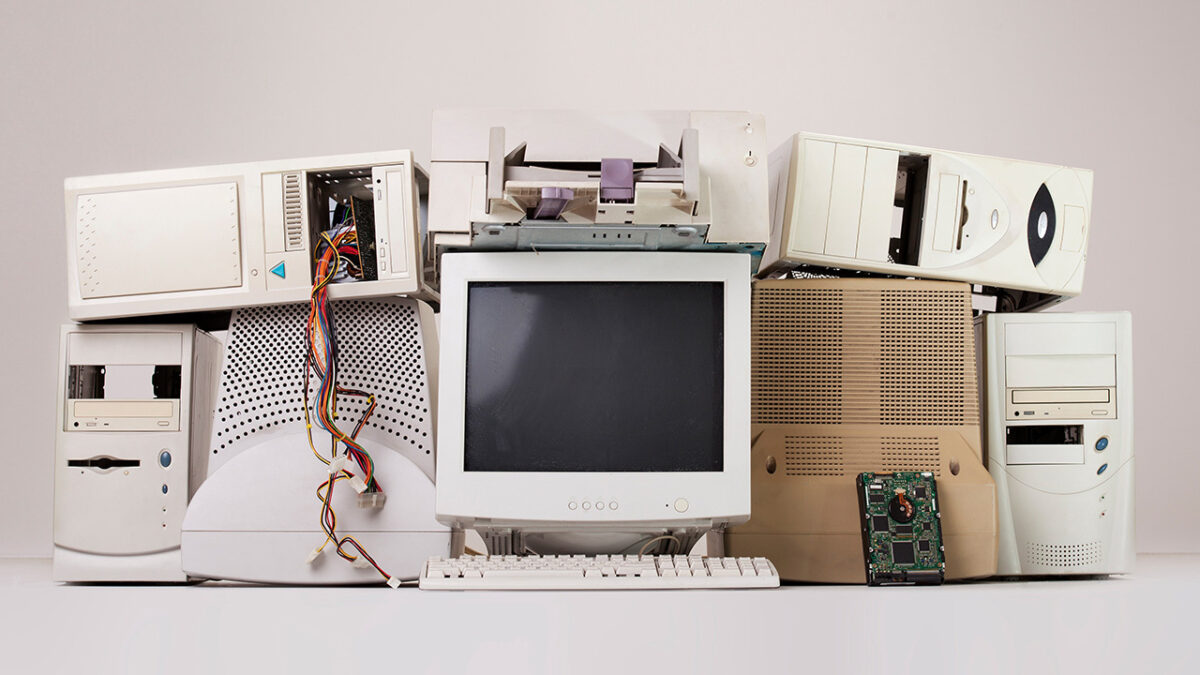

Da mesma maneira que os bips, as notificações e vibrações de nossos smartphones foram pensadas por experts do desenvolvimento de produtos para captar nossa atenção, com o objetivo de gastarmos horas deslizando entre vídeos de TikTok e reels do Instagram. A duração e a degradação dos próprios dispositivos de consumo também têm uma longa história. É um fato amplamente documentado que a obsolescência programada surgiu como uma decisão humana no contexto da invenção das lâmpadas elétricas.

Quando Thomas Edison inventou-as, ainda no final do século XIX, a duração média de um dispositivo chegava às 1.500 horas. Algumas décadas depois, a tecnologia já permitia que a indústria produzisse lâmpadas com 2.500 horas de vida útil. No entanto, da perspectiva do cartel de empresários, isso era bom para os consumidores, mas ruim para os negócios. Assim, em 1930, o cartel Phoebus, organizado na Suíça pelas empresas Osram, Philips e General Electric, gigantes do ramo, decidiu reduzir e padronizar a vida útil dos dispositivos para 1.000 horas. Quem desrespeitasse o acordo sofreria multas e represálias dos sócios. Estava inaugurada a estratégia que seria copiada e aprimorada pela vanguarda da indústria tecnológica.

Das lâmpadas aos smartphones e computadores, seguimos consumindo produtos pensados para ter uma vida útil limitada, tornando-os obsoletos e de necessária substituição por modelos mais recentes. A história do cartel Phoebus evidencia a intenção humana, a vontade consciente de interromper a aceleração contínua do aprimoramento material em prol do fluxo do consumo e da acumulação do capital por parte dos detentores do poder e do saber técnico. Em lugar de fazer produtos mais duráveis, o que seria melhor para consumidores e para o meio ambiente, pois se reduziria o descarte dos componentes utilizados, optou-se conscientemente pela sabotagem da própria mercadoria.

Também nos intriga saber se a obsolescência programada dos objetos não haverá chegado às relações humanas. Estaríamos estabelecendo conexões e relações de consumo afetivas de forma fluida e descartável, tal qual trocamos de gadgets? Talvez o exemplo por excelência dessa captura esteja nos aplicativos de encontros, em que as pessoas aceitam jogar o jogo da escolha amorosa e sexual como se estivessem fazendo compras online, deslizando entre perfis que serão entregues em um lugar a combinar. Se a entrega não for como o esperado, o match é desfeito e o jogo reinicia com outro perfil.

Algo semelhante ocorre com as redes sociais. Além da curta vida útil, uma vez que elas próprias tendem a durar poucos anos, sendo sucessivamente substituídas em sua hegemonia, a dinâmica de interação dos perfis segue uma lógica parecida, na qual conexões são feitas e desfeitas sem maiores explicações ou consequências. Somado a isso, estão naturalizadas as categorias de influencers e criadores de conteúdo, que geram valor de mercado para si e para as plataformas através das interações com o maior número possível de seguidores. Profissionais ou não, todos que estão nas redes trabalham para as plataformas e operam, em certa medida, como community managers de sua marca pessoal, devendo saber gerir o seu público e mantê-lo engajado pelo maior tempo possível, sob pena de lidar com a falta de descargas de serotonina e de sentir o vazio da desconexão.

Descrita a figura, cabe levantar as perguntas humanas atemporais: a tecnologia nos conecta com o quê? Ela facilita nossa vida em quais aspectos? Ela nos ajuda a ter algum tipo de bem-estar e a que trabalhemos com mais qualidade? Até que ponto poderemos suportar coletivamente um aumento acelerado nos níveis de ansiedade em troca de picos de serotonina causados por likes e views? Nesse sentido, é tentador lembrar as observações de Guy Debord sobre as transformações que enxergava no contexto da efervescência cultural e política pré-Maio de 68 francês, quando inventou o conceito e escreveu sobre a sociedade do espetáculo: “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizada por imagens.O espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. Sua única mensagem é ‘o que aparece é bom, o que é bom aparece’”. Se surpreenderia o autor em saber que o espetáculo e as relações sociais mediatizadas por imagens tomariam tal proporção, transcorridas cinco décadas desde suas observações?

Alguns anos antes da publicação d’A sociedade do espetáculo, de Debord, o escritor Julio Cortázar também se preocupava com a liberdade e a dominação do humano pelo não humano tecnológico. Em seu Preâmbulo às instruções para dar corda no relógio, o autor já olhava a partir de outra perspectiva sobre o que significava o recebimento de um presente: “Quando dão a você de presente um relógio, não dão somente o relógio, muitas felicidades e esperamos que dure porque é de boa marca. Dão a você — eles não sabem, o terrível é que não sabem — um novo pedaço frágil e precário de você mesmo, algo que lhe pertence, mas não é seu corpo. Dão a necessidade de dar corda todos os dias, a obsessão de olhar a hora certa nas vitrines, o medo de perdê-lo, de que seja roubado, de que possa cair no chão e se quebrar. Não dão um relógio, o presente é você, é a você que oferecem para o aniversário do relógio.”

Nós já sabemos que o desenvolvimento da tecnologia não solucionará todos os problemas e provavelmente trará consigo novas aberturas, ainda inimaginadas. Haverá papel picado o suficiente para tapá-las?