A interação com a terra: quando não sabemos mais pisar, cheirar e sentir

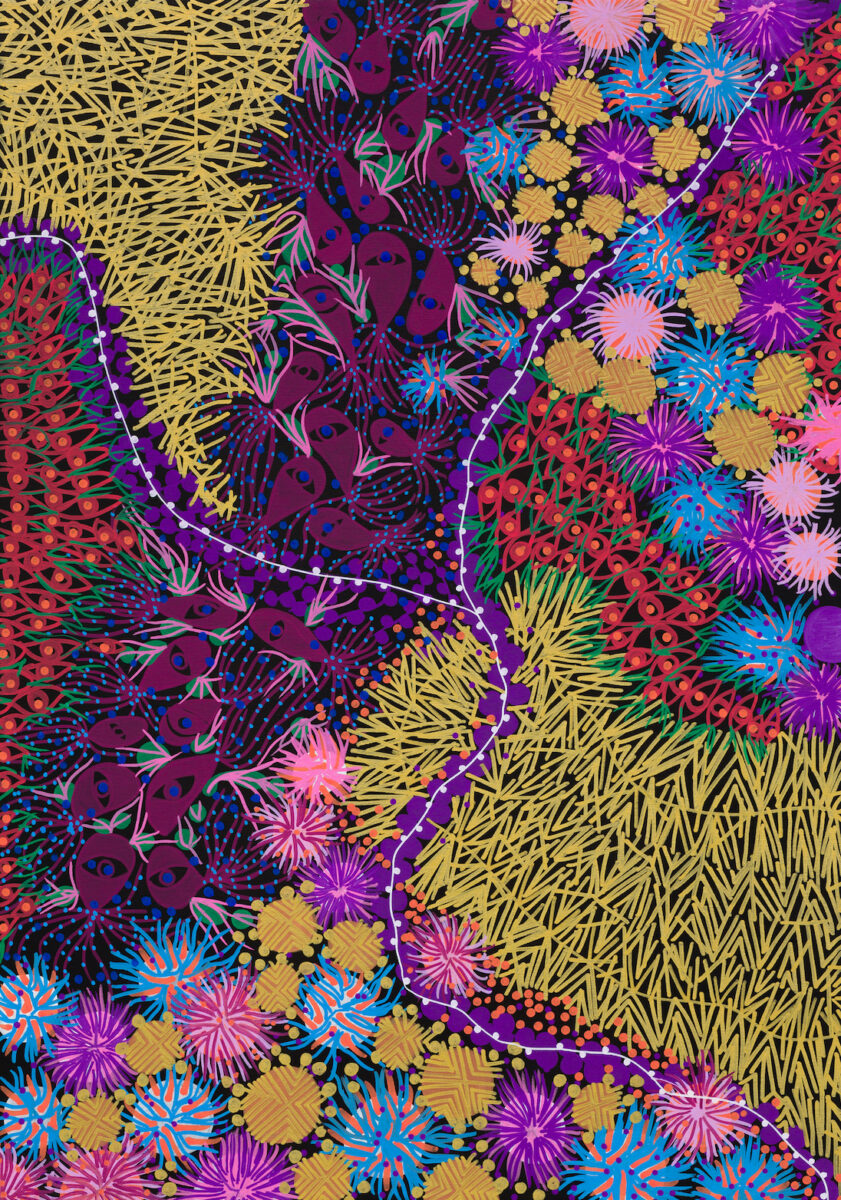

A leitura dos trabalhos de Antônio Bispo dos Santos e Ailton Krenak nos convoca a refletir sobre a nossa relação com o meio ambiente, o espaço que a cultura ocidental nos ensinou a nomear como natureza. Esses pensadores nos mostram que apesar da diversidade de criaturas vivas no planeta e as possibilidades de outras interações com o espaço, somos direcionados a acreditar (no sistema de pensamento ocidental) que estamos apartados da natureza devido a uma crença de que somos superiores aos outros seres da terra por sermos humanos. Os povos pertencentes às comunidades tradicionais e que não se coadunam com esta lógica, como argumenta o intelectual indígena, Ailton Krenak, são vistos como sub-humanos.

Em seu livro, Ideias para adiar o fim do mundo, publicado em 2019 pela editora Companhia das Letras, o autor comenta que o processo de empreitada colonial tem nos colocado como princípio um único e equivocado projeto de sociedade no qual a humanidade vai sendo afastada da terra, das interações, e, sobretudo, da confluência com o ambiente. Para Krenak “a humanidade vai sendo deslocada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes — a sub-humanidade […] Parece que eles querem comer a terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda, tanto que as corporações têm criado cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra de sua mãe.

Esse projeto político e econômico destacado por Krenak também é apontado pelo pensador negro e quilombola, Antônio Bispo dos Santos. Em seu livro Colonização, Quilombos: modos e significados, lançado pela editora UNB/INCTI em 2015, o autor aborda a ferocidade do Estado brasileiro em promover, ao longo da história, ataques às comunidades tradicionais. Nêgo Bispo (outra forma em que é conhecido), chama atenção para as inúmeras práticas de etnocídio cometidas pelo Estado brasileiro contra os Quilombos, os Retiros, os Mucambos entre outras terminologias usadas para caracterizar as comunidades contracolonizadoras.

O autor explica que as comunidades contracolonizadoras podem ser descritas como as tentativas de organização de sociedade que resultaram da rebelião e processos de fuga dos africanos escravizados no período colonial e que por muitas vezes aconteciam em parceria com os povos originários (indígenas); bem como as iniciativas de organizações sociais negras e indígenas que ocorreram no período de pós-abolição. Como exemplo dessas comunidades com princípios e práticas contracoloniais, Nêgo Bispo menciona o povoado de Caldeirões, na cidade de Crato, interior do Ceará, em 1889. O povoado de Canudos, cidade de Canudos, na Bahia, no ano de 1874. O povoado de Pau de Colher, no município de Casa Nova, na Bahia, em 1930 e o Quilombo dos Palmares, em Alagoas por volta de 1695.

Para Nêgo Bispo, os ataques do Estado brasileiro a essas organizações comunitárias revelam o incômodo da instituição com as populações que têm uma ligação com a terra e que carregam uma perspectiva de que “a terra era (e continua sendo) de uso comum e o que nela se produzia era utilizado em benefício de todas as pessoas, de acordo com as necessidades de cada um, só sendo permitida a acumulação em prol da coletividade, para abastecer os períodos de escassez, guerras ou festividades”.

Além disso, podemos considerar a partir das reflexões de Ailton Krenak e de Nêgo Bispo que tais práticas de etnocídio cometidas pelo Brasil em relação às comunidades quilombolas, indígenas e tradicionais se relacionam às tentativas de extirpação de outros projetos de sociedades, de trajetórias de vidas, de racionalidades e de epistemologias que têm em comum a valorização do coletivo e não do indivíduo. Ou seja, é um combate a toda e qualquer narrativa que não prioriza o discurso homogêneo, o ego e, principalmente, a noção de propriedade privada. Pois se a terra é de todos e dela devemos retirar o suficiente para vivermos, sem desperdiçar e acumular para o lucro individual e para a exploração do trabalho o projeto econômico e político do capitalismo torna-se ineficaz. É preciso alimentar a sede pelo consumo, o estabelecimento de relações competitivas e a desvalorização e o não reconhecimento das epistemologias em que o sujeito só existe plenamente mediante a sua interação com a natureza e com o grupo étnico-cultural a que pertence.

Por esse motivo, como pondera Ailton Krenak, as sociedades ocidentais vêm tentando, de todas as formas, acabar com a pluriversidade de narrativas oriundas das populações julgadas como sub-humanas. De acordo com Krenak, as diversas narrativas encontradas nestes grupos (geralmente racializados) não coadunam com a razão ocidental. O autor enfatiza a seguinte questão ao tratar das cosmovisões dos povos indígenas do Equador e da Colômbia: “Por que essas narrativas não nos entusiasmam? Por que elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história para a gente?” (p. 19).

A estratégia de combate do projeto colonial às formas de pensamento quilombola e indígena também aparece na obra de Antônio Bispo dos Santos. O pensador menciona o processo de transmissão de pensamentos genuinamente ecológicos das comunidades quilombolas. Em diversas passagens do seu trabalho, Nêgo Bispo nos presenteia com valores comunitários que aprendeu com seus mais velhos. Um desses momentos é o relato em torno da prática da pesca em sua comunidade, como ela é aprendida de maneira coletiva e de forma que não agrida o ecossistema. Nêgo Bispo expõe:

“Ainda garoto, comecei a participar das pescarias. Um grupo acampava na margem do rio e escolhia o poço onde todos pescariam. Alguns remendavam tarrafas, outros cortavam palhas para tapagens, outros retiravam balseiros de dentro d’água, outros distribuíam cachaça, bolos e tira-gosto ou faziam café. Tudo isso coordenado pelos mais velhos […] Independentemente da atividade desempenhada por cada um, no final todas as pessoas levavam peixes para casa. A medida era o que desse para cada família comer até a próxima pescaria. Seguindo a orientação das mestras e dos mestres, ninguém podia pescar para acumular, pois o melhor lugar de guardar os peixes são os rios, onde eles continuam crescendo e se reproduzindo.”

Uma breve análise do relato de Nêgo Bispo apresenta práticas ecológicas em relação aos recursos naturais, integração de todos os membros da comunidade na atividade da pesca e ênfase em um tipo de pensamento matemático no qual a quantidade para cada família é medida de acordo com sua necessidade e não pela adoção de métricas e regras de acúmulos capitalistas absurdas. Um tipo de socialização que desafia a razão do capital e que, por esse motivo, segue sendo pressionada, perseguida e combatida pelo Estado brasileiro.

Inevitavelmente, ao ler as obras desses autores, sou levada a recordações da minha trajetória de vida, instigada a pensar nos valores comunitários e nos aprendizados sobre a ocupação do território que aprendi com minha família e que atravessaram todo o meu processo de socialização infantil, juvenil e da fase adulta. Eu, uma mulher negra, de terreiro e moradora da periferia do Rio de Janeiro, aprendi desde muito cedo com minha mãe e avó materna a conceber a terra como lugar de morada, de plantio e de forças sagradas.

Cresci em um quintal onde moravam minha avó materna, dona Maria das Neves, e seus cincos filhos com suas famílias. Uma ocupação do espaço onde a casa da minha avó ficava ao centro do quintal, e as dos outros familiares, inclusive a minha, ao redor. Foi neste espaço que aprendi a cultivar hortas, colher frutas em pés de goiabeira, jaca, cajá, manga, acerola, araçá, jamelão, graviola e amora, evitar cortar árvores sem necessidade, e respeitar a temporalidade do solo diversificando o cultivo dos alimentos em espaços diferentes para não “cansar a terra”.

Testemunhei por diversas vezes a vida se fazer presente no nascimento de porcos, frangos, gambás, ratos, pássaros, cães e gatos. Nos meses de julho e de dezembro, participava como espectadora do processo de imolação dos porcos que tínhamos criado. Nesse processo participavam alguns homens da minha família e profissionais de açougues do bairro. Esse momento era muito cobiçado no local e muitos moradores iam até nosso quintal assistir e buscar o seu prometido pedaço de carne do porco, afinal eles haviam contribuido no processo de alimentação dos suínos juntando lavagem (resto de cascas e sementes de legumes) ao longo do ano. Vi e aprendi com minha avó materna, mãe e tias como se imolavam galinhas para fazer o famoso frango à molho pardo. Andei descalça, tomei banho com água de poço, brinquei com lama e senti meu corpo voar no balanço improvisado na mangueira em frente a minha casa.

Em diversas ocasiões, vi minha avó materna cercar o quintal com elementos da natureza considerados sagrados para as religiões de matrizes africanas. Todo esse contexto de devoção e aproximação a modos de lidar com a terra me permitem dizer, evidentemente apoiada nas literaturas tratadas acima, que nada é mais avassalador do que o processo de alienação e distanciamento da natureza a que estamos sendo levados. Ficamos aterrorizados com a sinuosidade e força das águas e com o tempo da terra. Compramos nossos alimentos em mercados, esquecemos que as carnes expostas ali um dia eram criaturas vivas e julgamos a imolação das religiões de matrizes africanas. Alimentamo-nos de comidas e bebidas que podem nos adoecer devido às substâncias que lhes são adicionadas. Desaprendemos a ouvir o barulho dos pássaros, do galo e do vento nas árvores. Queixamo-nos do calor, mas não suportamos o solo sem asfalto, sem estar sobrecarregado de cimento e dos projetos urbanos.

Assim, não percebemos a eliminação de tecnologias ancestrais. De repente, temos a substituição das erveiras pelas terapeutas de florais. Não sabemos mais reconhecer um pé de goiabeira e um pé de araçá. Acreditamos piamente que nossas casas de cimento são melhores que casas de barro e de palha das comunidades tradicionais. Nunca questionamos qual casa é mais fresca, qual casa cheira e tem a energia de nossas mãos. Acostumamo-nos com o cenário de terror e de fim de mundo proposto pela razão ocidental. Por esses motivos, é tão pertinente nos cercamos de reflexões de autores quilombolas, indígenas, de religiões de matrizes africanas para que possamos perceber o que temos perdido e como não sabemos mais identificar o cheiro do tempo quando vai chover, raiar um profundo sol ou quando haverá um dia equilibrado de frescor.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista