Conversa Polivox: Thiago França

O saxofone não é um dos instrumentos mais populares na música brasileira. É difícil encontrá-lo fora das rodas de choro, dos bares de jazz ou dissociado de nomes como Pixinguinha, Moacir Santos e Paulo Moura. Ainda assim, é possível que quem circula pelo centro expandido de São Paulo ouça ecos do instrumento. Esse mesmo morador ou turista da área pode, em algum momento, se deparar com um cara alto de barba tocando sax na esquina do restaurante Johnny’s ou se apresentando nas livrarias. Não tem erro: é Thiago França, fundador da Espetacular Charanga do França, um bloco que começou arrastando algumas dezenas de pessoas pelas ruas do bairro, que hoje mal comportam a multidão que atrai. [Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]Com mais de trinta discos lançados, entre projetos solo e coletivos, como o trio Metá Metá, com Juçara Marçal e Kiko Dinucci, Thiago conversou com a Polivox para contar sobre inspirações, pesquisas, influência da música de matriz africana e do candomblé, além de projetos recentes, como a trilha de um longa e a turnê europeia da Charanga.

Pérola Mathias — No seu disco Sambanzo: coisas invisíveis, que é de 2015, tem uma faixa que se chama Rápida passagem pela África Setentrional. O que esse título revela dos caminhos que a sua música toma?

Thiago França — Eu tenho um pouco de uma coisa que minha tia, que é musicista, chama de furor pedagógico, querer ser um pouco didático. E eu tentei ser meio didático nesse disco. São quatro faixas solo e quatro faixas com percussão. As quatro faixas maximalistas, com a percussão, têm nomes curtos, e as faixas minimalistas têm nomes grandes, como se fossem enunciados, estudos. Parece que é um negócio ultra pensado, mas, na verdade, não é. Foram uns improvisos, umas coisas meio de primeira no estúdio. Eu nem sou tão pesquisador assim pra saber tanto a fundo, mas eu acho que é mais pelo imaginário popular desses sons, essas flautas esquisitas.

É meio agudo, o som.

Então, eu fui ouvir algumas coisas, especialmente do Marrocos, e procurei essa flauta, mas ela não está lá. É algo meio inventado, no sentido de um som que eu acho que seria assim. Tem um disco do Pharoah Sanders que chama The Trance of Seven Colors, dele com o Mahmoud Ghania, que é um mestre do guembri, e o transe das sete cores é o ritual. As entidades são as cores; cada uma das cores é como se fosse um orixá. Eu já ouvi várias versões da história desse disco, como a de que, na verdade, o disco é do Mahmoud Ghania e o Pharoah Sanders fez uns overdubs em cima, mas que, na verdade, eles nunca nem se encontraram. E aí eu descobri umas outras coisas também, nessa época, tudo de saxofone com percussão. E esse disco que você mencionou é um pouco por causa disso.

Na sequência disso, eu achei um disco do Archie Shepp, que chama The Magic of Ju-Ju, que tem uma faixa que é o lado A inteiro dele tocando com uma percussão frenética, quase 20 minutos, só ele e percussão. Achei também um disco do Yusef Lateef só de percussão e sax. Então, no fim, é uma sacanagem.

Mas dá pra entender, porque você ouve e vê que é uma coisa mais aguda. E você está falando agora das coisas que escutou antes de fazer o disco.

Mas você sabe por que eu tô achando isso agora? Há uns dois anos, o Lucas Santtana me chamou pra gravar com ele a trilha de um documentário sobre o Ailton Krenak, e as referências todas eram indígenas. Aí eu falei: “Beleza, me manda as coisas e eu gravo aqui”. Eu aqui com minhas flautas, não sei o quê, mandei pra ele, e ele falou assim: “Véi, você não entendeu nada, você vai ter que vir aqui no estúdio”. Cheguei lá e ele começou a me mostrar o que a galera tava fazendo. E eu fiquei em choque. Tudo que eu achava que era não era. Aí comecei a pensar: será que essas paradas que eu achava que eram de lá [da África Oriental] também são do imaginário popular, talvez? Então comecei a ficar mais atento a isso.

Você falou dos orixás em África, mas a referência ao candomblé também tá super presente nas suas composições, nos álbuns solos e no Metá Metá*, claro. Como você entende essa absorção estética e ética, já que toda a música brasileira tem, de alguma maneira, essas raízes?

Quando meu primeiro disco ficou pronto, o Na gafieira, depois de um processo muito traumático de gravar um primeiro disco independente, eu numa encruzilhada muito grande, tocando choro, mas experimentando coisas de free jazz e com uma bagagem de ter estudado muita coisa de harmonia mineira e coisas que não se conversavam, passei a refletir muito. Que historinha é essa que eu quero contar? É só um disco de choro, é um repertório? Vou ficar compondo musiquinhas aqui de três partes, todas com a mesma instrumentação, o mesmo arranjo, a mesma estrutura? Toca, improvisa e depois vai pra casa? Me gerou uma crise muito grande. O que eu tô dizendo? O que eu vou acrescentar?

Nessa época, eu estava muito intensamente envolvido nas coisas do terreiro. Comecei a meio que decupar todas aquelas informações ali, sabe?

Isso quando você ainda estava em Belo Horizonte?

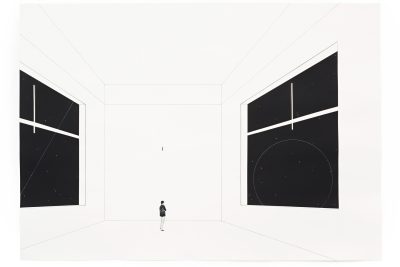

Não, isso tudo aqui em São Paulo. Um dia, em 2008, um pouco antes de sair o disco, eu fiz uma turnê em Nova York para tocar com o pessoal do Berço do Samba de São Mateus. Aí acabei ficando um tempo a mais lá e fui no MoMA e no Guggenheim. No MoMA tem uma timeline muito grande. Tem coisas de 500 anos atrás até coisas da semana passada. E foi me caindo uma ficha: a história das artes plásticas, a história da pintura… Você chega num ponto que explorou tanto aquilo que só resta ir para o outro lado. Michelangelo fez aquela estátua, e é um negócio muito perfeito, não tem como ser mais perfeito que aquilo, não tem como você aperfeiçoar mais ainda aquela técnica. Então o que você vai fazer? Vai para outro caminho. Os caras que tinham que ser os virtuoses do saxofone já fizeram isso. Já teve o Charlie Parker, o Coltrane, o Michael Brecker. Comecei a entrar nessa crise. E aí, dessa relação com a coisa das artes plásticas, eu fui abrindo a cabeça para uma percepção mais estética, de texturas, dinâmica e timbre.

O candomblé é uma fonte inesgotável. E aqui a minha ligação com o Kiko Dinucci é fundamental, porque ele era o cara que tratava do assunto da forma que eu gostaria de me inserir. Então, tem a música que fala de Exu. Exu é o quê? Exu é movimento? E aí vai e volta: “Exu matou hoje o pássaro com a pedra que ele jogou ontem”. Eu posso brincar com as tonalidades saindo e voltando. Pensar na figura de Xangô, sempre associado com fogo, com uma coisa sanguínea. Então, no meu momento de dizer o que eu acho, no Obá Iná, tem que ser algo que transmita Xangô.

Quando a gente tocava o Man Feriman, uma música pra Oxum, eu ficava pensando numa coisa que meu pai de santo falou: “Ó, a água parada, a água doce da lagoa, é mais perigosa do que a onda do mar, porque no mar você vai preparado. Na lagoa, você não vai e se afoga do mesmo jeito”. Oxum é essa água doce, que de longe é calma, mas, se você vacilar, já era do mesmo jeito. Na hora do improviso, durante a música, eu fico pensando nessa Oxum que não é Oxum mamãe, boazinha. E uso a coisa dos pedais como uma forma também de desconstruir a sonoridade do saxofone. Pra mim, o trabalho dos pedais e de mexer no timbre do saxofone foi crucial pra tirar ele desse lugar-comum, dessa coisa imediata de ouvir um saxofone e pensar que é jazz ou que é uma coisa sexy, música pra date à luz de velas. No Metá Metá, em quase todas as músicas eu tô com algum pedal de efeito. Já veio gente me perguntar: “Mano, o que você gravou no disco? Você gravou saxofone no disco?”. Acho que tem muita gente que acha que é guitarra, ou acha que é um sintetizador, porque realmente tem essa intenção. Eu entendi que o meu lugarzinho à sombra era isso: fugir de “ah, isso aqui já parece alguém”.

Seu trabalho transita com naturalidade entre o experimental e o ancestral, entre o jazz e os ritmos afro-brasileiros. Como você enxerga a relação entre tradição e invenção na sua música?

É curioso, tem momentos que é só uma coisa, tem outros que eu acho que é só a outra coisa, e tem momentos que eu acho que tem as duas coisas ao mesmo tempo. A minha fissura sempre foi tocar, né? Já era moleque tocando na igreja, com banda punk, acompanhando dupla sertaneja. Depois, grupo de pagode, fazendo roda de samba, de choro, tendo essa coisa do jazz, da noite, sabe? E aí vem essa capacidade de adaptação. Se você vai convidar algumas pessoas pra uma sessão de improvisação livre, você não vai querer virar aquele personagem do Robert De Niro tocando saxofone sentado na janela. Eu sou meio caxias. Qual é o briefing? Então vamos fazer e ter o cuidado de não ficar parecendo outra coisa.

Mas quando você tá, assim, nos seus discos solos, seja a partir de um princípio ou não, você vai fazendo e vai aparecendo?

Um exemplo do último, O canhoto de pé, é um caso à parte, porque, pela primeira vez, aconteceu uma parada que não era exatamente o fluxo que a gente trabalha. O disco começou com sobra de coisas do Bodeado. Aí eu falei assim: “Pô, eu não quero fazer o Bodeado vol. 2”. O Bodeado tinha muita atmosfera da pandemia, da coisa do isolamento, de tocar sozinho. E aí, de repente, não fazia tanto sentido, agora que a gente voltou, que estamos vivendo a vida de novo.

É isso que eu ia falar, porque o nome das músicas são todas meio “que saco viver”.

É, exato. Tanto que vários projetos que eu comecei durante a pandemia foram abandonados e estão pintando pra serem lançados este ano. O Telefone sem fio, que eu lancei com o Rodrigo Brandão, foi isso. Vai sair também um EP com o Marcelo Cabral** e um com o Caê Rolfsen***. Com o Cabral são quatro músicas minhas que eu regravei tocando flauta e o Cabral produziu com os conhecimentos eletrônicos dele. Com o Caê é um EP de reggae.

E quando você está sozinho, no silêncio da noite, quem são os santos da sua igreja? Tem um som que, quando você precisa de um descanso mental, você volta nele?

Thiago França: Fundo de Quintal. A minha diversão é tocar instrumentos que não são o meu instrumento de trabalho. Quando eu quero dar uma desopilada, eu passo um café, pego o cavaquinho, ponho meu fone, boto os discos do Fundo de Quintal e fico tocando junto. Ou na percussão. Em todos os relacionamentos que eu tive, todo mundo já reclamou comigo: “Para de tocar saxofone, por favor”. E ou é com o cavaquinho, ou é no videogame, que aí eu consigo parar. Inclusive, várias vezes eu sonho com isso: fazer música pra videogame. Porque música pra cinema já virou realidade. Aliás, vai estrear daqui duas semanas o longa que eu fiz a trilha.

Qual filme é?

Chama Os enforcados, dirigido pelo Fernando Coimbra, que fez O lobo atrás da porta, com a Leandra Leal e o Irandhir Santos. É o primeiro longa que eu vou assinar sozinho a trilha e que eu fiz quase tudo sozinho também, gravando em casa. Gravei as percussões, e olha que doideira: não sou percussionista, não sei tocar direito. Comecei a dar uma investida agora, tocar um tantã, mas nunca peguei um pandeiro pra fazer uma condução direito.

E, porque eu não tenho essa cabeça de percussionista, inventei de fazer um negócio: peguei um pandeiro de couro, afrouxei, deixei virar quase uma alfaia e toquei com baqueta. A percussão da trilha é esse pandeiro. Mas aí pensei: “Beleza, uma coisa é eu fazer a abertura do meu podcast; outra coisa é fazer um filme… Não posso ficar com esse pandeiro, né?”.

Mas quando colocaram em cima da cena, o diretor falou: “O seu pandeirinho tá amassando”. Então acho que é isso: facilita a gente chegar nesses lugares improváveis, que muitas vezes é o que precisa. É um som louco que a gente não vai saber exatamente o que é, e é mais legal do que ter só caixa e surdo.

Mudando um pouco de assunto, a Charanga do França começou para ser um projeto de palco e cresceu infinitamente. Hoje é um bloco que leva dezenas de milhares de pessoas para a rua. O que muda, musicalmente, afetivamente e politicamente, quando a música deixa o palco e encontra o povo na rua?

Muda a questão política, obviamente. Quando eu comecei a Charanga, isso não estava tão no meu radar. Aqui em São Paulo, a retomada do carnaval tem a ver com o [Fernando] Haddad ter retirado um veto de proibição da época do AI-5. Teve um apelo pelo viés da prefeitura dele, que era a ocupação dos espaços públicos. No entanto, eu não achei que ia ser um problema tão incontornável quanto é a lida constante com o poder público. Negociações com muitas secretarias, reunião com polícia, com GCM, com o responsável pela poda de árvore da cidade. Mas também tem um outro ponto, que é um fio solto que eu ainda não puxei pra valer: por que o que a gente faz na rua é menos valorizado do que o que a gente faz no palco? Por que ainda existe a percepção de que o músico de rua, no imaginário popular, está associado ao amadorismo, a uma categoria inferior do que o cara que está no palco?

E eu acabei de levar um tapa na cara agora no North Sea Jazz, ao voltar da turnê na Europa. Fizemos uma residência de quatro dias em Rotterdam. No primeiro dia, que era fechado para patrocinador, tocamos na entrada, na saída, no saguão. As nossas apresentações de chão acústicas não estavam na programação do festival. Isso me pegou muito: estávamos lá pelo festival, tocando dentro do festival, mas na grade oficial só apareciam os shows de palco. Ou seja: não é uma coisa só do Brasil.

E falando dessa turnê, como você sentiu que foi? A Charanga no Brasil faz mais sucesso porque tem a ver com carnaval, os hits todos. Como foi a recepção fora? Tinha muito brasileiro também?

Não. Eu já sabia pela experiência das turnês que fiz com o Criolo e pelos quase dez anos de turnê com o Metá Metá. O único festival que tocamos que tinha mais brasileiro foi o Primavera Sound, no Porto, em Portugal, onde, agora, a galera do Brasil tá dominando. Em alguma medida, a recepção lá fora é melhor do que aqui no meio do ano. Tô tentando fazer um rebranding da Charanga como banda de ano inteiro, não só de carnaval. Foi muito legal estar lá sem o estigma de som sazonal. E acho que tem essa relação direta com as brass bands de New Orleans — percussão e sopros —, mas também com o movimento balkan e o Leste Europeu. Eles já sabem: juntou percussão e sopro, é farra, é frenético, é pra jogar bebida pro alto.

____________________________________________________

* Metá Metá é um trio paulistano formado por Juçara Marçal, Kiko Dinucci e Thiago França que mistura jazz, MPB, elementos e influências da música e da cultura africana.

** Marcelo Cabral é baixista, produtor musical, arranjador e compositor.

**** Caê Rolfsen é compositor, multi-instrumentista e produtor. Já foi indicado três vezes ao Grammy Latino.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista