“Se não tem pão, que comam brioches!”

A frase acima foi atribuída a Maria Antonieta (1755-1793), rainha da França entre 1774 e 1792, e demonstra um importante aspecto nas relações sociais: o desprezo dos mais ricos pelos mais pobres. Ainda que não haja comprovação científica de sua veracidade, a fala de Antonieta diante de uma crise econômica que fez faltar até mesmo o pão nas mesas do povo francês sinaliza o cinismo das classes dominantes ao longo da história da humanidade. A frase que virou ditado popular pode até não ter saído da boca da rainha, mas é uma excelente alegoria acerca da mentalidade daqueles que historicamente costumam estar no poder. Séculos se passaram, léguas separam a França do século XVIII do Brasil contemporâneo; entretanto, os abismos sociais e econômicos se mantêm.

Somos um país em que a fartura e a falta são faces da mesma moeda: a desigualdade. A história da desigualdade brasileira é tão antiga quanto o próprio Brasil. Nestas terras, antes de 1500, habitavam diferentes povos que hoje conhecemos como indígenas. Na África, os diferentes grupos construíram civilizações complexas, em relação dialógica e complementar com a natureza, gozando de abundância de saberes, dinâmicas sociais e recursos naturais. E em outra região do planeta, povos brancos sentiam a falta de alguns desses recursos, especialmente os oriundos da natureza. O encontro entre essas faltas e abundâncias poderia ter sido harmônico e pautado na troca, mas não foi. O escritor Manuel Rui narra esse momento:

“Quando chegaste mais velhos contavam estórias. Tudo estava no seu lugar. A água. O som. A luz. Na nossa harmonia. O texto oral. E só era texto não apenas pela fala, mas porque havia árvores, parrelas sobre o crepitar de braços da floresta. E era texto porque havia gesto. Texto porque havia dança. Texto porque havia ritual. Texto falado ouvido visto. É certo que podias ter pedido para ouvir e ver as estórias que os mais velhos contavam quando chegaste! Mas não! Preferiste disparar os canhões.”

A partir de então, inicia-se o estabelecimento de uma lógica que não é baseada na harmonia das relações e na distribuição igualitária de recursos e bens. Instaura-se, sim, uma dinâmica colonial que faz com que, para sobrar de um lado, tenha de faltar do outro.

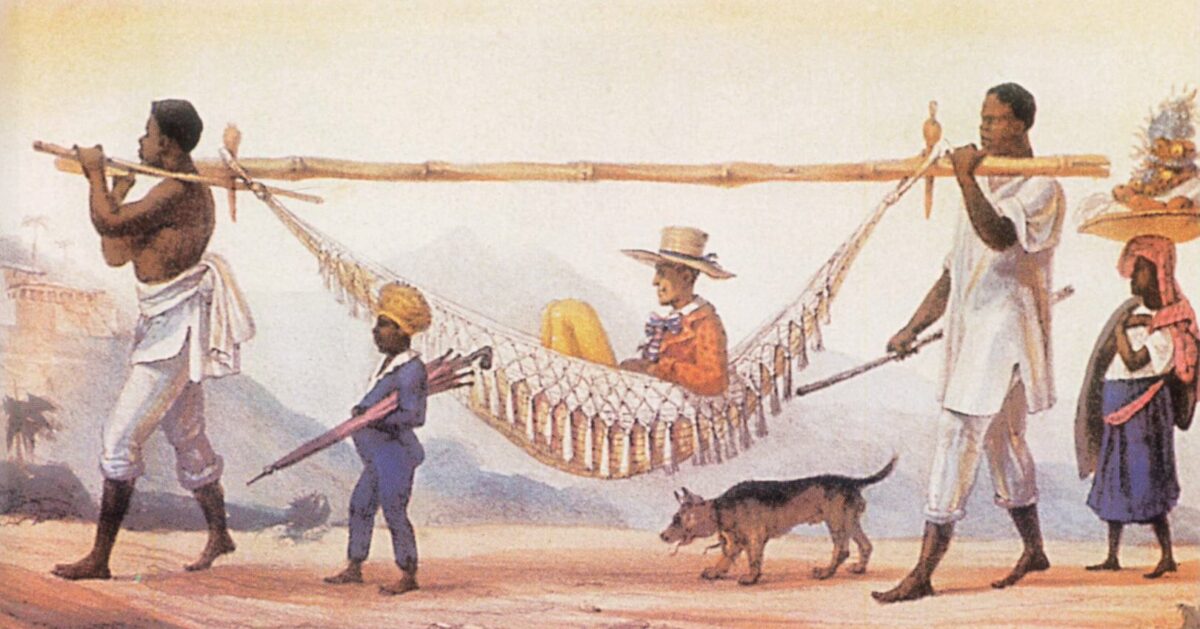

O Brasil enquanto Estado foi fundado sobre os paradigmas da escravidão, da exploração do trabalho e da propriedade privada. Quando observamos em âmbito mundial, a desigualdade aparece em diversos países ao longo da história. Porém, colocando em diálogo nações como Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e França, o Brasil desponta ao construir o que podemos chamar de uma “história da desigualdade”. E a colonização — a posição de colônia — foi determinante nisso.

A propriedade privada é fator decisivo quando falamos de faltas e privilégios. Ao longo da história do Brasil, ter bens sempre foi determinante na ocupação social possível para cada indivíduo ou grupo.

Num país baseado em escravidão, pessoas negras eram vistas como propriedade. Como possuir, ter bens, se a propriedade é você? Como acumular capital se o seu corpo é a principal moeda de troca no sistema econômico vigente? Essas são perguntas que a sociedade brasileira até hoje não conseguiu — ou não quer — responder. Essa dicotomia entre possuir e ser posse de outrem não se encerrou com o fim do ciclo colonial brasileiro.

O Brasil teve várias oportunidades de criar outras lógicas para as questões de falta, abundância e desigualdade. Uma delas foi a abolição da escravidão. Outra foi a proclamação da República. A Lei Áurea, assinada em 1888, poderia ter sido um ato revolucionário no Brasil e nas Américas. Não foi. O fim do regime escravocrata não propiciou a inserção social de pessoas negras. Ela também não propiciou processos de reparação para ex-escravizados e seus dependentes. O processo foi tão raso, quando falamos de condições práticas, que chamamos o que ocorreu no Brasil de “abolição inconclusa”. Faltou abolição na abolição.

Um ano depois, surgiu uma nova oportunidade a partir do marco histórico do fim da monarquia. O rompimento com o sistema vigente tinha como base alguns ideais republicanos, como a liberdade, a igualdade, a dignidade da pessoa humana e a justiça. Ora, se as elites monárquicas eram de certa forma as principais responsáveis pela falta de inserção social sofrida por negros, indígenas e empobrecidos, o fim da monarquia poderia significar uma mudança de paradigma. Não significou. A transição da monarquia para a república, em 1889, ocorreu sem participação popular. Por mais que a proclamação tenha marcado um rompimento com determinados modelos de relação internacional, na prática, os rompimentos foram mínimos. Faltou ousadia na jovem república. Faltou liberdade. Faltou igualdade. Faltou garantir dignidade para todos. E, principalmente, faltou justiça.

As elites, ou os ricos, não são um grupo socioeconômico homogêneo. Elas englobam pessoas com diferentes rendas, perfis e interesses. Porém, historicamente são elas que detêm o poder na nossa sociedade e influenciam diretamente as normas e os códigos sociais. Entre a invasão do território hoje brasileiro, o advento da república e o Brasil contemporâneo, pouca coisa mudou nessa balança onde pendem abundâncias e ausências.

Entre 1964 a 1985, foi implantada a ditadura militar no Brasil. Para além do poderio bélico, os militares também constituem uma classe que detém capital financeiro e enorme capacidade de influência. Foi um período de imensos retrocessos, quando falamos de direitos humanos e civis, ao mesmo tempo em que foi observado o que ficou conhecido como “milagre econômico”.

Os maiores beneficiados foram os próprios militares e as elites econômicas. Esse milagre excluiu a população em geral, em especial as classes trabalhadoras e as populações empobrecidas.

Após o fim da ditadura, sucessivos governos democráticos comandaram o país. Desde Fernando Collor, que prometeu uma “caça aos marajás” e o fim de privilégios e acabou causando um dos maiores escândalos econômicos do país, até o governo de Jair Bolsonaro, que anunciou fim da corrupção e acabou com casos envolvendo milícias, violência e ataques aos direitos humanos, cada governo apresentava suas ideias, plataformas e propostas de mudança. Algumas políticas realmente foram implementadas, como no governo Lula (2006–2010), quando se observou significativa redução da pobreza e da desigualdade social. O país passou da décima para a sexta posição como maior economia mundial. Mas a balança entre a “sobra” e a falta continua a pender para o “lado mais fraco”.

Em outubro de 2019, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um estudo que mostrou o aumento da concentração de renda em 2018 e uma consequência catastrófica: o incremento das desigualdades sociais extremas. O rendimento mensal do 1% da população mais rica no país correspondia a 33,8 vezes o valor recebido pela parcela da população mais empobrecida. Segundo o estudo, aproximadamente 50 milhões de pessoas viviam abaixo da linha da pobreza no Brasil durante o período da coleta de dados.

De acordo com o estudo Mapa da nova pobreza, desenvolvido pelo FGV Social a partir de dados disponibilizados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) e divulgados pelo IBGE, o número de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 497 mensais atingiu 62,9 milhões de brasileiros em 2021. Isso representa 29,6% da população brasileira.

O processo de cidadania inacabado que vivemos faz com que haja uma imensa concentração de renda na mão de uns enquanto outros vivem de mãos vazias. De tanto que sobra de um lado, falta do outro.