Eu-miragem

Que bom que você aceitou fazer essa conversa conosco. Marina, queria que começasse contando um pouco sobre você, sobre sua história.

Eu nasci no subúrbio do Rio, ali no Engenho Novo, morava no Engenho de Dentro e depois fui para o Méier, com sete anos de idade. E lá fiquei até a vida adulta, até me mudar para morar sozinha, já com vinte e pouquinhos anos. Eu tenho uma relação com a música, com o samba, especificamente, muito familiar, porque meu pai é violonista, compositor, e – apesar de não ter tido uma projeção grande nessa área –, ele viveu e vive isso intensamente. Sempre compondo, sempre tocando. Então, por mais que eu não morasse com o meu pai – porque eu morava no Méier com a minha mãe –, eu tinha encontros, principalmente depois de mais velha, com esse universo do samba, de roda de samba, dentro da casa dele.

Meu pai é casado com a Gisa Nogueira, que é minha madrasta, há mais de trinta anos. Então, desde pequenininha, eu convivo com a Gisa. Tinha uma relação de ir à casa de sambistas. Em casa, minha mãe ouvia muita música, mas nunca tocou instrumento nenhum. Porém, sempre ouviu muita música, e assim alguma coisa de samba também. Então, essa relação era familiar, pois havia pessoas da minha família muito interessadas e muito dedicadas ao samba. Mas nunca imaginei que pudesse ser uma vivência para além do hobby, do lazer, da apreciação da arte em si, que eu fosse estabelecer com a música e com o samba uma relação profissional.

Em 2003, entrei na UERJ e fui fazer Letras. Sempre gostei muito de poesia e da coisa toda, de letra, da língua. E pensava que o caminho natural para mim seria ou Letras ou Direito por motivos diferentes. Mas, acabei cursando letras, na UERJ, e na UERJ conheci a Manu da Cuíca, uma amiga, uma parceira, uma compositora excelente, um expoente da minha geração, e a gente ficou muito amigas no futebol, e ela já tocava pandeiro, já tinha um grupo. Então, a Manu sempre me incentivou muito e, com isso, eu comecei a cantar em algumas rodas bem específicas. Isso começou a fazer parte da minha vida ali pelo meio da faculdade.

Eu me formei, comecei a trabalhar como professora de língua portuguesa, de gramática, literatura, mas também de redação. E fiquei nessa vida como professora, e, no final de semana, cantava na roda de samba. Tinha também um grupo informal, sem nenhuma grande pretensão de ter a música como a minha carreira. Então, foi indo até que os caminhos foram me levando a acreditar mais nisso. Não só o retorno de pessoas, mas a ampliação da rede de contato, o aprimoramento do fazer artístico mesmo – porque eu fui aprimorando. Com o tempo, isso foi tomando mais a minha vida.

Numa conversa com a própria Manu, coloquei essa questão de que eu achava que daria para cantar mais, para ser uma profissional da música. Não necessariamente acreditava que daria para ser só profissional da música. Isso é uma dificuldade que a gente tem porque entende quais são as dificuldades que o fazer artístico nos traz num país em que a gente não tem a cultura tão incentivada. Nessa conversa, a Manu, que já estava trabalhando na redação da OAB, no departamento de jornalismo, disse que ia ficar de olho se houvesse uma vaga lá, para eu passar pelo processo seletivo. Eu fiz isso porque eu queria sair um pouco da sala de aula, apesar de eu amar, mas, para poder ter uma preservação maior da voz, porque estava ficando muito pesado dar aula em várias turmas a semana inteira e ainda ter que cantar para investir na música. Então, eu pensei em dar um tempo, até porque estava visivelmente com uma questão nas pregas vocais, tive que cuidar, ter consultas com a fonoaudióloga, e sair da sala de aula me ajudou nisso.

Depois disso, eu comecei a cantar mais, investir mais na carreira, me entender como profissional, pensar em fazer um disco. Muitos amigos incentivando. Em 2014, eu lancei meu disco, depois de uma temporada no Carioca da Gema, entre 2012 e 2014, que foi uma casa que realmente abriu as portas para mim, tanto no concurso quanto depois para integrar a programação. Fiz show principal, fiz muita abertura, como para a Teresa Cristina e para o Moyseis. Depois do disco, comecei a ver a coisa de outra maneira. Eu fiz o lançamento no Rival, foi um investimento muito grande nesse show, que mudou um pouco a minha relação com a música, a qual foi tomando, cada vez mais, protagonismo na minha vida até que hoje eu estou no lançamento do meu quinto disco. Perco um pouco a conta porque são quatro solos e um coletivo.

Então, há esse lançamento previsto para o início do ano que vem e com a música inteiramente ocupando o espaço na minha vida, apesar de eu ainda trabalhar com articulação de cultura na política, que também sempre foi uma área que eu sempre atuei porque sempre militei, desde o colégio, faculdade e tudo mais. Tem atuação política, tem a atuação com as palavras, com a letra, com o texto no cotidiano no trabalho que eu faço dentro da política e tem o trabalho de composição também, que tem tomado um espaço cada vez maior na minha vida, e é o canto, que é essencial, é o centro do que eu faço hoje.

Por que você escolheu Marina Iris como nome artístico?

Meu nome é Marina Iris porque na certidão meu nome é Marina Iris, escolhido por várias pessoas da minha família. O nome completo seria Marina Iris Gonçalves de Lima. Então, Marina Lima não tinha razão de ser, a gente já tem uma referência muito grande com esse nome, e Marina Iris é o meu nome mesmo, eu acho sonoro, eu gosto muito dele.

Eu percebo uma grande centralidade de três elementos no seu trabalho artístico: a voz, a rua e as bandeiras. Em um verso de “Estreia” (Manuela Trindade/ Marina Iris), a canção se pergunta: “A voz é gesto ou é gestação”. Como você acha que o seu ofício de cantora ajuda a formular quem você é?

Eu acho que o canto me forma, é a forma que eu tenho de melhor me expressar. Eu gosto muito de dialogar, de conversar, mas, no momento em que eu canto, acho que consigo me despir mais de qualquer amarra, receio, insegurança. Acho que aí vem uma outra verdade. Não que quando a gente esteja dialogando com as pessoas não tenha verdade. Mas aquela coisa profunda, que está dentro mesmo, que às vezes você tem até dificuldade de acessar, é a música que revela, o meu canto revela. E para mim é importante porque, à medida que eu também me revelo mais, as pessoas também se revelam mais para mim, e eu consigo acessá-las melhor a partir da música também, consigo fazer com que as mensagens que considero relevantes alcancem mais indivíduos.

Qual a importância da rua para sua formação enquanto artista popular?

A rua tem uma importância muito grande na nossa formação, na nossa socialização. A rua é aquilo que a gente não consegue prever tanto, é algo que a gente não consegue controlar. É onde a gente também consegue exercer a nossa capacidade de coletivizar a vida, a leitura que a gente tem de mundo, a forma de lidar com o outro. A rua aparece muito no meu trabalho, porque o samba tem muita relação com a rua. Ele se dá basicamente nas esquinas, nas praças, tem uma relação com o bar, com a rua, com o espaço que é ocupado muitas vezes e em que muitas pessoas transitam. A rua tem a ver comigo, tem a ver com o samba, o samba tem a ver comigo, eu tenho a ver com a rua.

E eu acredito que a ocupação do espaço público é civilizatória mesmo. Ela traz uma relação de pertencimento, de territorialidade, de noção de quem você é a partir do que você constrói no chão que é coletivo. Então, acho que a rua tem uma importância, ainda mais no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito rueira, uma cidade em que as pessoas ficam tristes de não poderem ir pra rua. E essa relação com o espaço público, acho que politiza muito a gente. E, como mulher, pensando nessa questão de a mulher ter o direito de ir e vir mais cerceado, seja pelo assédio, seja por questões morais, enfim, acho que reivindicar esse direito de estar na rua, é meio central na minha vida.

Quais são as vozes que você gostava de ouvir ao longo da sua formação, e quais são as vozes de que você gosta hoje na canção popular?

Eu tenho uma referência muito grande na Gisa Nogueira, não só pelo timbre, pelo repertório, pela composição dela, mas também por ser uma cantora com uma divisão muito bonita. Acredito que essa característica de muitas cantoras de dividir a música, de interpretar, de ter uma malandragem na divisão, é pouco enaltecida. Isso sempre me chamou atenção na Gisa Nogueira. A própria Jovelina. Nossa dama maior do samba, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Beth Carvalho. Formas muito diferentes de dividir e interpretar e de jogar a sua bossa ali na canção. E dos homens também sempre tive muito encantamento pelo Miltinho, pelo João Nogueira, pelo Roberto Ribeiro. E, hoje, eu continuo com essa admiração muito grande e percebo em novas vozes também essa característica. Moyseis Marques tem essa onda. Luís Dionísio tem uma onda do canto e de uma liberdade dentro da música que me chama muita atenção. Pensando nessa questão mesmo da verdade, da relação muito direta com a música, com o chão da rua, do terreiro, enfim, a gente tem vozes que também trazem essa ancestralidade: Teresa Cristina, Fabiana Cozza… poderia listar uma galera aqui que me inspira, mas preferi dar um espaço maior para as mulheres. E são mulheres incríveis que me formam também.

A metáfora que dá nome a seu disco Voz bandeira (2019) ajuda a pensar a relação entre o canto e a crença, a canção e a política. Ao mesmo tempo, há no seu trabalho uma grande tensão entre não se limitar nas identidades e definições fixas, mas também se posicionar estética e politicamente. Como é esse malabarismo da voz com as bandeiras que a voz defende?

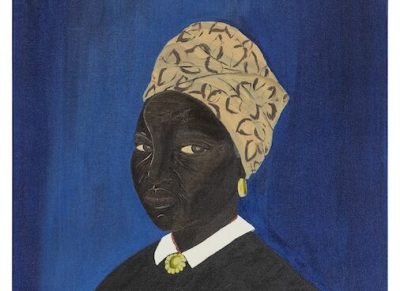

Com relação às bandeiras que a gente defende, há horas em que a gente defende de uma maneira mais elaborada, mais direta, mais escancarada, e há hora que defende sem estar defendendo. Às vezes a gente está só querendo fazer algo que acordou com vontade de fazer. E isso por si só já é defesa de alguma maneira. O fato é que, como eu tenho uma trajetória muito ligada à política, de muita construção política coletiva, eu acho que a maior bandeira da minha carreira é a coletividade. Desde o primeiro trabalho, com muita gente trabalhando para que fosse custeado; desde os trabalhos coletivos, como o ÉPreta, até o disco Voz bandeira, que tem a maior bandeira dele ali, talvez seja isso: encontro. E são muitos encontros. Acontece o encontro meu com outras mulheres negras, no disco, na canção. E na produção com a Ana Costa e com outras figuras que são muito engajadas, como Leandro Vieira. Então, essa Voz bandeira pode ser percebida tanto numa forma de cantar, num timbre, numa postura do corpo que muda, que altera a energia dessa voz. Essa voz bandeira está em muitos lugares. Não só no repertório, na mensagem. Ela está no corpo. Então, ela é viva, ela faz parte da artista que eu sou. Se eu entendi bem a pergunta, esse malabarismo, se ele existe, ele não é consciente; é muito do sentir mesmo. Pensar é sinônimo do sentir.

Canção-miragem

Marina, você já tem três discos — Marina Iris (2014), Rueira (2018) e Voz bandeira (2019). Acho que isso já lhe permite uma visão de conjunto e de desenvolvimento da sua obra. O que você acha que existe em comum entre esses álbuns e como você avalia a progressão desses trabalhos?

O que tem em comum nesses trabalhos é a relação com algumas pautas que me formam. Marina Iris, o primeiro, é uma apresentação; então, eu faço muita referência, na escolha de repertório, àquilo que aprendi, que eu vivenciei mais no Bip Bip mesmo, que eu aprendi com os compositores que construíram comigo, figuras da minha geração, como Manu da Cuíca, Tomaz Miranda e o Buchecha. Rafael de Moraes, João Martins, figuras de quem eu também já estava me aproximando mais e fazendo referência a composições que marcaram de alguma maneira a minha trajetória. É um disco mais de apresentação mesmo, de fazer referência ao que eu construí como cantora e compositora até ali.

O Rueira e o Voz Bandeira são mais marcados pelo encontro e pelas pautas políticas que eu sempre defendi. Eu acho que essa coisa vai num crescente. O Rueira tem esse lugar da mulher reivindicando o espaço da rua, o espaço público, reivindicando seus direitos e reivindicando a cidade. E é um com o outro, todos com Manu e Rodrigo Lessa, todas as melodias e arranjos musicais com produção do Rodrigo. As letras da Manu. E a gente construiu esse álbum pensando muito nessa perspectiva feminina. E o Voz Bandeira é o encontro meu com muitas mulheres. Muitas mulheres negras. Seis mulheres convidadas no disco e tem a produção também de uma mulher negra, que é a Ana Costa. E um time de músicos instrumentistas de pessoas negras. Então, o que existe em comum é um comprometimento com o ser político, o ser social, com os grupos sociais dos quais eu faço parte e com o ser político-artista que eu sou.

Já a instrumentação muda muito de um disco para outro, primeiro porque esse primeiro disco trouxe uma linguagem próxima daquela das figuras que construíram comigo no Bip. Já o Rueira, a gente deixou muito solto para criação do Rodrigo. Ele sabia muito da minha relação com o samba, tentou não se afastar disso, mas ele é um cara com muitos recursos, é um pesquisador, tem uma pesquisa muito grande sobre ritmo, gênero e tudo mais. A intenção da gente foi deixar que todo mundo pudesse explorar e apresentar o que acumulou ao longo da trajetória. Então, eu cantando, sentia-me à vontade de interpretar diferentemente as músicas. O que era um samba, eu tentei me referenciar em outras gravações clássicas de semba, de um caso do que era uma morna. Eu fiquei muito referenciada na Cesária Évora, essas coisas assim. Então, a gente pode ir, todo mundo, por caminhos mais libertos nesse sentido de explorar os seus acúmulos livremente. Manu igualmente, com relação às letras, de poder brincar com as palavras e com os temas. Ela é muito livre e plural também como compositora, transita muito bem por ritmos, por gêneros musicais diferentes.

E o Voz bandeira a gente já tem uma coisa mais unificada ali pela Ana Costa. Eu falei, a gente vai trazer muito mais samba, mas a gente queria um disco mais simples, enxuto, porém de excelente gosto – que é o que ela consegue fazer, às vezes com poucos elementos ela consegue dar uma assinatura muito bonita para a obra. Então, é um disco que é urbano. Ela trouxe os instrumentos de que gosta mais; ela trouxe o teclado para quase todas as faixas, que é um instrumento de que ela gosta bastante, acha muito versátil.

E o projeto que eu pretendo apresentar no início do ano, que é o Virada, é um disco com muita linguagem de roda de samba nos termos que a gente faz hoje, como eu faço hoje, com balaio, no subúrbio. Rodas com uma linguagem de muita convenção percussiva, muita dinâmica. Esse é o futuro trabalho, que foi pensado na pandemia e acho que, por isso, pelo tanto que eu sentia falta daquela linguagem da roda, e o quanto me fez bem ouvir gravações de roda, aproximou-me mais disso.

Queria que você falasse um pouco sobre suas escolhas como artista: repertório, parceiros, músicos, linguagens…

Eu sempre divido essa escolha com quem está ali formando o trabalho comigo, quem está participando do trabalho comigo, ou quem está produzindo a música, ou quem está fazendo direção artística junto comigo. Costumo criar sempre uma dinâmica interna do disco. A escolha de repertório segue uma narrativa. Primeiramente, eu penso o que eu quero dizer com o disco. Depois, eu vou sentindo, sinto falta disso aqui, sinto falta daquilo ali. Se eu quero falar de relacionamentos amorosos, eu não quero falar sempre da mesma experiência, né? Quero falar de experiências muito diversas.

Das participações, por exemplo, Virada é uma música minha que Marcelle Motta gravou. E já era linda na voz da Marcelle. Então, eu queria trazer não só minha voz, mas alguma coisa a mais para essa faixa. Inicialmente pensei: uma mulher – eu sou uma mulher lésbica, então acho que talvez fosse interessante uma faixa forte do disco ser dividida com uma mulher. Mas depois pensei melhor e, como é uma música que fala justamente de um modo de separação mais humanizado, sem belicismo, sem posse, sem controle, eu achava importante estar na voz de um homem, porque isso foi pensado ali em um momento de pandemia, em que a gente estava vivenciando um aumento no número de denúncias de feminicídio, de violência doméstica, essa coisa toda. A ideia foi então trazer um homem que fosse do samba, reconhecido por mais gerações, em territórios muito diversos, que não fosse uma figura que circule só pela zona sul do Rio de Janeiro. Teria que ser uma figura meio unânime quase, para assumir esse discurso, e isso soar quase como uma lição, uma mensagem para reflexão mesmo. Inicialmente eu pensei no Zeca, mas depois o Eduardo Familião, que também estava participando da construção artística desse disco comigo, do Virada, sugeriu o Péricles, e eu fiquei: “poxa, é isso”. Uma adolescente de 16, 17 anos ama o Péricles. Minha mãe tem 68, ama o Péricles. Então fui correr atrás disso.

Quando eu penso nas participações, não penso somente no desejo de gravar com uma pessoa. Penso também no quanto aquela música vai ficar bacana dividida por mim e aquela participação e também qual o impacto social que pode ter aquela gravação. Com o Péricles foi isso. Ele ouviu a música, gostou e quis gravar, sem nenhum questionamento. Foi lindo.

Seria bom também que você falasse um pouco sobre seu processo como compositora.

No começo eu recusava um pouco esse lugar de compositor por não ter – e até hoje não tenho – tanto a composição como um ofício com a regularidade que eu tenho o cantar. Então, não reivindicava muito esse lugar de compositora; eu sempre brincava: “não sou compositora, não, eu só não desperdiço inspiração, porque se eu não pegar aqui, alguém pega no Japão…”. Mas, com o tempo, e com o aumento das composições, mesmo que de maneira muito irregular, eu entendi que aquilo era sim um ofício, que estava ganhando um espaço maior na minha vida. Quando você coloca uma música no mundo, as pessoas começam a te ler como compositora, começam a te procurar para isso também. Isso fez com que eu começasse a de fato me entender como compositora.

E o processo de composição, mesmo quando eu faço uma letra, para mandar para alguém, eu sempre faço com melodia. Mesmo que eu vá mandar para a pessoa sem melodia, para a pessoa fazer a melodia dela, eu sempre sugiro alterações, a não ser que venha redondo, mas dificilmente eu não dou nenhuma sugestão de melodia, porque melodia é um negócio muito forte para mim. Faço muitas melodias com uma frequência maior do que letras, porque letras eu tenho de sentar para lapidar. Então, a relação que eu tenho com a letra não é exatamente igual a relação que eu tenho com a melodia, apesar de eu ser muito apaixonada por letra. São relações diferentes, não necessariamente de mais importância, mas são relações diferentes.

Como você avalia a cena contemporânea? As coisas estão mais fáceis ou mais difíceis para os artistas?

Acho que, em alguns aspectos, está mais fácil; em outros, mais difícil. Essa coisa de a gente poder ter mais independência, mais acesso a tecnologias para fazer produções do nosso conteúdo, divulgação do nosso trabalho, isso é muito bacana. Tornou a coisa um pouco mais democrática. Por outro lado, a exigência sobre nós, artistas, hoje é quase de um acúmulo de função. Você tem de saber fazer, saber mexer no Instagram, fazer produção do conteúdo, o vídeo tal; então, não é mais só saber o seu ofício que é cantar, compor, tocar. Saber divulgar o seu trabalho vira uma função do próprio artista, ainda mais se você está numa carreira mais independente, ainda sem uma estrutura, e aí isso onera mais e também muita gente fica com dificuldade, porque não sabe mexer nessas ferramentas. Gente muito boa fica patinando nessas ferramentas e às vezes perde oportunidade por isso. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a gente tem tido outros caminhos para fazer a nossa cena brilhar mesmo. Com relação não só à produção de fonogramas, mas também com relação à produção de eventos. Hoje a galera do samba faz evento na rua, reocupou as praças. A roda funciona como uma grande rádio no final das contas. É claro que o apoio da rádio é o apoio da rádio, isso amplia de uma maneira muito expressiva o alcance do trabalho para outros lugares fora do Rio, e até fora do Brasil. Mas essa possibilidade de produzir uma roda de samba de rua e ela funcionar como um polo de divulgação do que você faz, do que você escreve, do que você canta, eu acho que isso é incrível. A gente precisa, claro, pensar formas de isso crescer, de a gente não ter um teto tão baixo para isso. Também não ficar ali e não fazer girar a roda. Esse é o desafio hoje, girar o que a gente produz, fazer girar a roda, fazer crescer em termos de estrutura, de divulgação e tudo mais. Mas essa possibilidade hoje também traz novos caminhos, novas possibilidades de alcance das pessoas.

E a gente tem hoje as plataformas digitais, que são muito acessíveis, porém dão um retorno financeiro irrisório ainda. A gente tem muito para regulamentar essa forma de divulgação. De todas, acho que o YouTube tem sido um refúgio um pouco melhor. Mas ainda assim a gente tem de batalhar. Cada vez mais, organizar-se; cada vez mais, botar isso na pauta das entrevistas, na cena, para que a gente consiga ter um retorno melhor.

O que você está fazendo hoje? Há projetos em curso?

A ideia, como eu já antecipei, é lançar o disco Virada, com dez faixas – quatro delas já foram lançadas como single, então são seis faixas novas –, no início de 2023. Eu optei por fazer um disco que tivesse a ver comigo, com o que eu produzia naquele momento de pandemia, de conteúdo de roda de samba e tudo mais, que falasse única e exclusivamente de relacionamentos amorosos, de partidas e vindas, de reafirmação de pactos amorosos. Esse disco atende um pouco as demandas que a pandemia me trouxe, ou que eu levei para a pandemia, que é de ter uma sonoridade de roda muito presente no fonograma e uma temática que eu nunca explorei tanto, que não deixa de ser revolucionária, que não deixa de ser política, que é falar de amor, falar de relações, de relacionamentos amorosos.

Nesse momento eu também estou fazendo produção do show e do audiovisual do show Voz Bandeira, que ficou suspenso por conta da pandemia, mas eu não abri mão de tocar esse projeto. Então, para que ele ganhe um novo fôlego, eu vou produzir esse audiovisual e o próximo passo será produzir a versão Voz Bandeira em vinil. Então, esse disco tem um caminho muito diferente do Virada. Para mim, é perfeitamente possível tocar os dois projetos paralelamente. O vinil do Voz Bandeira também está previsto para o ano que vem.

Brasil-miragem

A pandemia por que passamos disse muito sobre a importância da arte no Brasil. Como um artista de samba pôde lidar com a falta de rua? E qual foi a importância do samba na retomada da vida cultural da cidade?

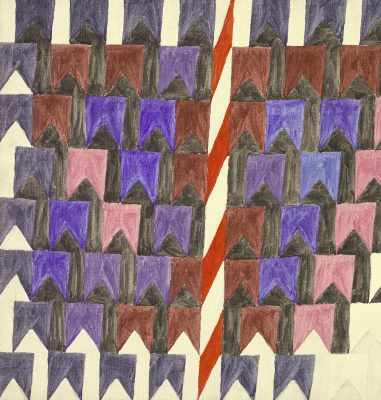

A falta foi imensa. Isso me deixou muito mal, muito deprimida inclusive. E a roda é algo que você não consegue reproduzir em live, porque ela não pressupõe o encontro só porque as pessoas vão para a roda e ficam ali muito próximas da banda, mas também por causa da dinâmica interna da roda, que se movimenta a partir do que está no entorno. Um exemplo que eu sempre dou é que, se chegou alguém com uma camisa do Flamengo, você pode puxar uma música, isso pode levar a pessoa que tá cantando a lembrar de outra música. Caiu e quebrou um copo, aí a roda pode se movimentar para brincar com isso, seja no repertório, seja nas falas. Chegou um compositor, uma compositora parceira que estava ali passando, ou vai cantar, ou a gente vai imediatamente cantar uma música daquela figura. “Hoje é aniversário de fulano! É aniversário de Arlindo. Poxa, vamos fazer Arlindo!”. É uma coisa que às vezes não é programada. Aliás, na roda, pouquíssimas coisas são programadas previamente, e elas são pensadas na hora a partir do que o encontro proporciona.

Aquelas lives que a gente viu de rodas, não é uma roda aquilo ali. É um show de samba, que está simulando uma roda, mas é um show. Isso foi uma perda para mim, da pandemia, no sentido do que forma a gente cotidianamente. A gente teve perdas muito significativas na pandemia, de pessoas queridas inclusive. Mas a ausência da roda me quebrou, sabe? E eu fui até entender como é isso na minha vida mesmo, porque a gente vive um momento de muitas incertezas, então precisa entender como lidar com essa ausência e como ficar de pé, firme, sem ter essa coisa que é tão importante, que é meu lugar de socialização, é o lugar do abraço, do riso, do choro, do afeto, é o lugar da crítica social, é o lugar da piada, enfim, é o lugar de tudo, né?

Você tem uma gravação fundamental do samba da Mangueira, História para ninar gente grande, que tem a Manu da Cuíca como uma das compositoras e a Leci Brandão dividindo a canção com você e abençoando seu trabalho. Você acha que estamos caminhando para que novas narrativas sejam feitas sobre o Brasil?

Sim, eu acho que esse é um debate meio urgente – claro que ele não é novo, inclusive nas escolas de samba, ele sempre foi presente. As escolas de samba não têm, necessariamente, o compromisso de sempre adotar a narrativa não oficial, mas muitas optaram por isso em desfiles ao longo das suas histórias. Isso é importante dizer. A gente não está inventando uma coisa. A gente está é num momento propício para esse debate ficar mais quente. Eu acho que a gente está num momento em que o acúmulo de reflexão sobre isso está mais em alta, mais visível. A gente está tendo mais espaço para falar, de uma forma elaborada, direta, mais expressiva, sobre essas questões. É uma onda importante dos movimentos feministas e antirracistas, que traz essas questões mais fortemente para a opinião pública, para o debate na imprensa, nas escolas. E acho que essa música é muito importante. A Manu da Cuíca, o Luís Carlos Máximo e todos os outros parceiros arrebentaram nessa construção, não só porque têm um cuidado com as palavras, com a forma de dizer; é muito clara, mas, ao mesmo tempo, não é óbvia. E acho que se tornou um hino popular, num momento em que a gente estava muito destroçado. A gente veio de um ano muito destroçado, com a execução da Marielle, e poder ver isso nesse primeiro carnaval, que não era necessariamente sobre isso, era sobre narrativas não oficiais.

Há uma história muito bonita da Manu, quando ela foi entrevistada, se não me engano nO Globo, em que a jornalista pergunta se o nome da Marielle fosse Joana, por exemplo, se ela entraria no samba, uma vez que ela não estava na sinopse. Não era sobre a Marielle o desfile da Mangueira. E a Manu disse que não entraria, porque tinha uma preocupação com aquela aliteração ali, era com Ma, Ma, Ma… Então inicialmente era “de ouvir as Marias, Malês e Marés”. E a Marielle estaria contemplada nessa palavra Marés. Então, lá pelas tantas, pouco antes de entregar o samba, a Manu teve esse estalo de botar o nome dela. Como figuras que lutam, que encabeçaram, que lideraram lutas e que tiveram seus nomes apagados – no caso da Marielle, não foi apagado da história o nome dela, mas ela foi inviabilizada de seguir essa luta –, então o nome dela segue forte e lembrado. Apesar de que a gente tenha hoje uma outra coisa que é esta, não sei nem que palavra eu dou para as fake news, porque é uma coisa muito ruim, e hoje a pessoa é difamada rapidamente, como aconteceu com ela. Então, isso, de certa forma, é uma coisa invertida, que é uma narrativa não oficial do mal, que vai virando oficial por caminhos que a gente não mapeia. Esse é um cuidado que a gente tem hoje. E esse samba tratou de dar conta dos nomes da história que não foram levados aos livros, não foram ensinados nas escolas. E também de uma figura que, recentemente, tinha sido inviabilizada, executada brutalmente para que a sua luta não seguisse adiante. E, rapidamente também deslegitimada, desqualificada por uma narrativa que foi tomando conta no esgoto, num caminho que a gente não sabe muito bem a origem dessa loucura.

Acho que a gente vai ter cada vez mais músicas reivindicando isso: essas figuras, nomes. Há agora um samba de um camarada sobre Carolina Maria de Jesus. Eu vejo mais sambas trazendo novamente figuras importantes, que não foram tão citadas e lembradas nas escolas. E eu acho que esse é um caminho que está ganhando cada vez mais força e não parece ter volta.

No seu disco Voz Bandeira, há também a presença de vozes de escritoras negras importantes, como Ana Maria Gonçalves, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo e Elisa Lucinda. Como funciona para você essa relação entre literatura de livro e canção popular?

Foi uma ideia dessa minha relação com a literatura, por ter feito Letras, mas as escolhas foram feitas a partir de uma narrativa que foi sendo criada dentro do trabalho, de muito falar de identidade, tanto do trecho que a gente escolhe de Um defeito de Cor, para falar desse rompimento forçado com a sua própria identidade, mas que não se dá de uma maneira concreta porque internamente a pessoa continua carregando o que a forma. No caso da Kehinde, você não pode mais adotar o próprio nome, mas que, para ela, para os orixás, para a história, para os familiares, ela continuava sendo Kehinde. E já no trecho da Elisa Lucinda, a gente tem ali o Mandela, popularmente batizado pela população como Madiba, que é um nome que tem mais a ver com aquele povo. É uma inversão da coisa talvez. E a Conceição vem como uma entidade, uma figura muito forte e, como a gente tinha algumas citações já falando de figuras emblemáticas, seja dentro das músicas, seja no texto da Elisa, a gente pensou em algo que falasse mais do fazer poético, da própria palavra, do ser político, que ela traz na sua poesia. Portanto, essas escolhas foram pensadas pelo que essas mulheres representam e pelos caminhos possíveis para costurar aquelas músicas escolhidas ali.

Você também tem sido uma figura muito presente nas lutas políticas dessa eleição decisiva, inclusive cantando o hino nacional em eventos públicos. Como é sua relação com a política?

Eu tenho relação com política desde muito nova. Eu estudei no Pedro II e fui do grêmio de lá. Participei do movimento secundarista. Depois, na Faculdade de Letras, participei do Centro Acadêmico, do DALB (Diretório Acadêmico Lima Barreto), na verdade. Sempre por caminhos muito diferentes. No caso do DALB, eu era diretora de esportes uma época. Então, mobilizava para que a gente participasse das Olimpíadas, mas que também pudesse discutir alguns temas. Era uma forma de encontro, né? O esporte pode cumprir esse papel, de integrar as pessoas e também de uma troca mais bacana, menos burocrática. Depois eu segui muito ligada a partidos, mas nunca filiada, fazendo campanhas. Eu fiz campanha de muita gente, voluntariamente, sempre como militante, seja com o PT, depois muito com o PSOL. E em 2018, quando atingimos ali 300 dias da execução da Marielle, a Mônica Benício se filiou ao partido e eu me filiei também. Um ato simbólico. Sempre que eu pude, também contribuí muito com os jingles, na música eu sempre falo de política, na política eu acabo trazendo a música. Em 2016, eu estava numa turnê, na Alemanha, e aí contribuí de lá para o jingle da Marielle. Virei noite por causa do fuso-horário. Depois voltei, no meio da campanha, para terminar de fazer a campanha aqui. Sempre tive uma relação com política, gosto, é algo que realmente me interessa e me mobiliza muito.

De 2019 para cá, eu passei a construir politicamente com a deputada Renata Souza. Inicialmente eu comecei a trabalhar com ela como coordenadora de comunicação dela, e a coisa ficou intensa, porque eu canto e coordeno a comunicação, e eu tinha esse trabalho paralelo na OAB, onde trabalhei, durante sete anos, no departamento de jornalismo, que foi para onde eu migrei quando eu saí da sala de aula. E aí há um ponto que a música começa a tomar muito espaço, e a relação com cultura, com temas da negritude, com feminismo… Desde 2021, eu saí da comunicação dela e passei a fazer mesmo um trabalho mais de articulação de cultura, de negritude, junto com a Renata. É uma figura que é muito próxima, que eu tenho muito próxima de mim na construção política cotidiana e que nessa eleição foi gigante também. Não só ela, a Talíria também, para quem eu fiz o jingle de 2018, e o jingle desse ano é meu. Fiz jingle da Keka, que foi uma candidata ao governo de Brasília. Da Camila Marins, que é uma camarada do PT. Fiz muitos. Esse talvez foi o ano em que mais eu tenha trabalhado fazendo jingle ou música. Feito muito jingle, entrado em estúdio, cantando o hino. Só foi crescendo essa contribuição que eu dou com a música para a política e a política também está presente na música que eu faço.

E que Brasil nós vamos conseguir construir depois do resultado dessa eleição?

Foi uma luta muito importante e uma eleição decisiva, como a gente nunca viveu, que até o fim a gente teve que ser guerreiro e lutar bravamente e que, ainda bem, tivemos êxito, porque agora a gente pode começar a pensar num projeto de país, ainda que a gente não vá todo mundo seguir caminhando nessa frente ampla, ela foi necessária para combater o fascismo, para combater essa lógica. O pensamento ainda está aí, a gente precisa continuar lutando contra ele. Ainda que por caminhos diferentes. Mas a gente teve uma grande vitória, pois um presidente fascista, autoritário demais, não conseguiu se reeleger. Ele tinha o poder da máquina, usou a máquina como nunca nenhum outro presidente usou e, ainda assim, não conseguiu se reeleger. Usar não só a máquina por caminhos oficiais, mas usar a máquina por caminhos não oficiais, seja por um orçamento secreto, seja esse esgoto das fake news, como a gente já falou aqui. E a gente conseguiu com muita luta, com diálogo, com a superação de alguns problemas políticos anteriores, algumas fragilidades nossas. A gente conseguiu, como campo progressista, enfrentar isso e vencer essa primeira batalha que era decisiva para a gente começar a construir outro caminho possível, mais humano, menos autoritário, menos bélico e armamentista, menos tudo isso que tem de ruim. Essa eleição foi muito decisiva para a população de maneira geral, foi muito importante particularmente porque eu consegui conduzi-la com muita música, e isso pós-pandemia era extremamente necessário, fundamental para mim e para as pessoas que tiveram acesso a essas músicas. Então, eu acho que foi especial, por vários motivos, esse período que a gente viveu.