Um tiro concreto

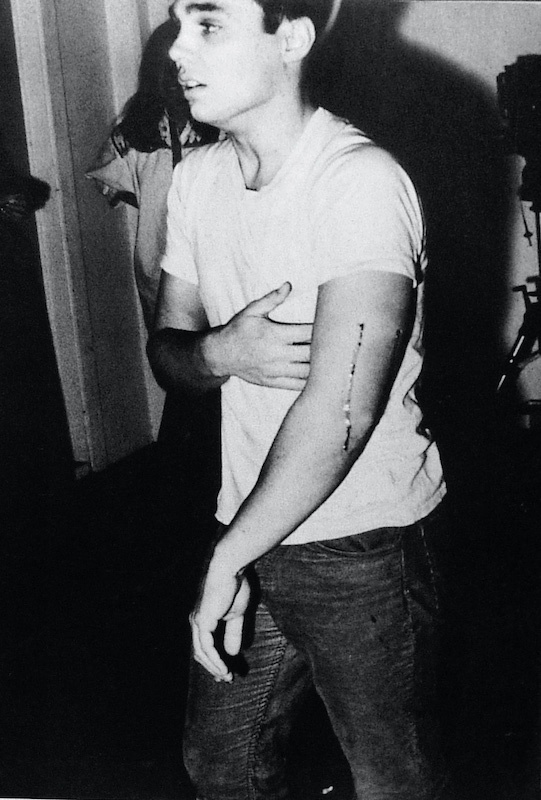

Quando penso no legado de uma obra de arte, talvez a primeira imagem – bastante crua – que me venha à mente seja a do filme super-8, de uns oito segundos, do artista Chris Burden sendo alvejado no braço por um amigo. A ação durou o tempo de um disparo de rifle. Começa e acaba deixando a sensação de vazio, talvez decepção, em quem esperava ver ali um homem agonizante, cujo sangue jorra. Nada disso. A performance de Burden é asséptica, quase minimalista. É uma cena em preto e branco, instantânea, de um rigor métrico que em nada lembra o horror que ataca como obra de arte.

Era 1974, e Burden sentira que levar uma bala no braço numa galeria de arte na Califórnia teria ressonância especial num momento em que soldados tão jovens quanto ele perdiam a vida em conflitos sangrentos do outro lado do Pacífico – o atoleiro bélico que foi a Guerra do Vietnã. Burden me contou anos atrás que achava que essa seria uma ação pontual, rápida e quase indolor pela adrenalina liberada na hora do disparo e pelos cuidados médicos que receberia logo na sequência. Viu depois que as lágrimas de dor que derramara ali se tornariam crises de choro crônicas e frequentes, e que o tiro no braço o condenaria a anos de análise clínica.

Mesmo quem não sentiu aquela dor na carne entende essa performance como rito de passagem, uma espécie de perda da inocência da arte em relação à realidade agreste do mundo. Não entram em jogo manobras de mercado, o papel do mecenas, as formas vendáveis desse mesmo trabalho. A performance entrou para a história fazendo um rasgo, um tiro surdo nas páginas da crítica institucional, talvez um grito no deserto.

Burden poderia ter construído monumentos perenes, indestrutíveis como quis que fosse seu paliteiro de vigas metálicas fincadas no cimento molhado. Dou esse exemplo porque essa obra, do mesmo artista, uma ação em que vigas de metal eram lançadas de um guindaste numa poça de pedra líquida, fora realizada em Nova York e destruída quando o parque de esculturas foi deslocado pela especulação imobiliária. Mesmo suturado, seu braço, naquele instante em que alvejado pela bala, alcançou uma perenidade inquestionável, que deixaria herança maior que qualquer piscina de concreto ou monolito desajeitado.

Sem dúvida, mitos rondam esse e outros trabalhos que não testemunhamos. Mas, talvez todo artista que pense numa obra efêmera saiba que está nessa fragilidade formal a mais sólida de suas chaves de leitura. Difícil esquecer as pilhas de bombons simbolizando o namorado morto de Felix Gonzalez-Torres, uma obra tragada pelo tempo no mesmo ritmo em que o corpo de um morto desaparece na terra. Ou o filme nunca visto de Andrea Fraser, em que um colecionador pagou por uma noite de sexo com a artista.

Nesse caso, mais do que efêmero, Fraser trabalhou a noção de invisibilidade. Um documento informa que houve entre ela e o comprador uma relação sexual mediada por contrato, mas também estipulou que esse vídeo ficaria entre eles. Ela se torna puta de sua obra, escrava sexual por uma noite que serve de lastro simbólico para toda a arte feminista. Efêmera ou não, deixou um legado sobre o papel do suposto sexo frágil na história da arte. Quantas telas de uma Frida Kahlo ou de uma Georgia O’Keeffe valem uma noite de sexo de Fraser em séculos de arte criada por mulheres?