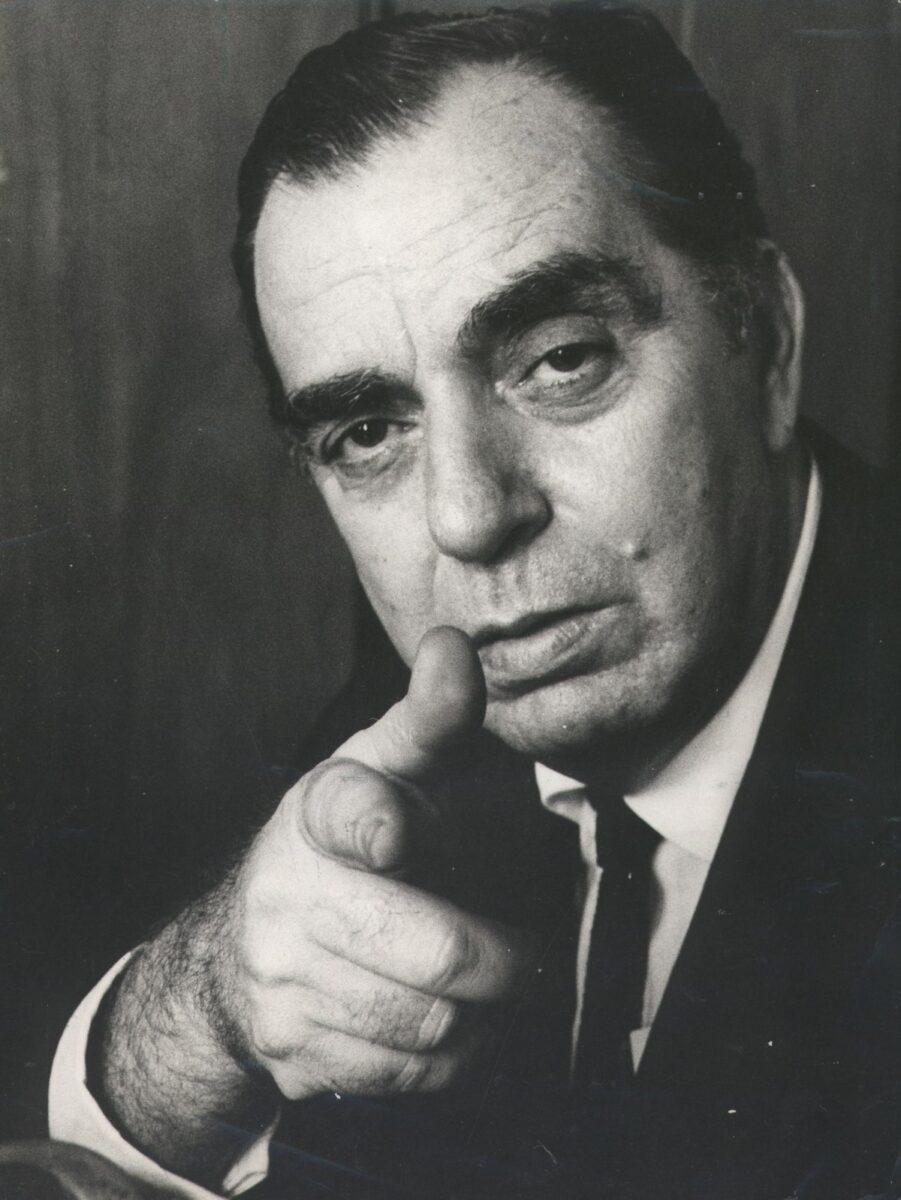

Nelson Rodrigues certa feita criou um peculiar conceito de Brasil. Narrando uma viagem de carro para São Paulo, foi definitivo como sempre: “Entrando na Dutra por Nova Iguaçu, comecei a sentir uma saudade profunda do Brasil”.

E assim é para muita gente. Tudo o que conhecem do país, tudo o que precisam para representar mentalmente a pátria, todo o espaço de sua vida social e afetiva, encerra-se geralmente num espaço físico muito limitado.

Hoje em dia, não é incomum que a “Nova Iguaçu” interior de parte dessas pessoas nem mesmo atinja as fronteiras de um único município. A zona dos shopping centers e restaurantes muitas vezes é tudo que se constitui “Brasil” para uma parte ponderável da população das grandes cidades. Nesse caso, os bairros da periferia juntam-se ao gigantesco sertão para constituir um inóspito assustador que povoa as mentes das mais extraordinárias fantasias de perigo, selvageria e abandono.

Quem vive essa realidade subjetiva geralmente considera-se estrangeiro na imensidão do território nacional que contrasta com sua ideia fechada de pátria. Apenas o território que se pode atingir seguramente a partir do aeroporto e do carro alugado que leva a uma praia convenientemente deserta às vezes ajuda a compor uma noção positiva do restante do território. Uma ou outra visita a uma fazenda ou sítio completa essa noção.

O aeroporto também é a porta quase única para outra experiência mental. Ele leva magicamente a outra vivência de pátria, aquela do “primeiro mundo”, no qual existe uma certa coincidência entre o território nacional e uma noção de pertencimento comum a uma unidade nacional.

Tal experiência gera dois efeitos. Em primeiro lugar, uma identidade entre o viajante e as pessoas desse tal “primeiro mundo”. Quem gasta dinheiro aí aprende a pensar em si mesmo como parte desse mundo mágico, a se achar o sal da terra, o representante da civilização num ambiente bárbaro. Com isso, reforça as fronteiras imaginárias de seu limitado “Brasil” — acrescentando um dado missionário à sua vida.

O segundo efeito vem daí. Dissociado do brasileiro comum e associado mentalmente ao mundo externo, passa a pensar-se como o colonizador que vai um dia trazer a transformação da pátria toda em primeiro mundo, vai impor o padrão ao sertão pobre, perigoso e pecaminoso.

E esse modo de pensar não se restringe a uma elite. Também a esquerda arcaica reproduz a separação entre brasileiros e estrangeiros – ipsis litteris e às avessas.

Não há quem deixe de ter aprendido na escola a lição: o sentido da colonização foi explorar, e isso se fez através dos latifúndios. Assim se criou uma sociedade de senhores ricos e devassos, exploradores e maltratadores dos escravos. Toda a riqueza ia para fora, deixando uma sociedade de miseráveis que viviam nos sertões na base de uma economia de subsistência.

Quem recita essa cartilha também separa o Brasil em partes que não se tocam. Também cria para si uma missão civilizatória de redentor dos sertões – apenas trocando o sinal entre as partes. Pobres, sertanejos e toda a periferia ganham a aura de reduto do bem. A turma do aeroporto é identificada como o suprassumo da exploração, do mal a ser extinto para se formar finalmente a Nação igualitária. Tudo isso fruto da ação comandada pela elite que se identifica com os pobres, não é preciso insistir.

Apenas recentemente, com o emprego da informática, foi possível mostrar que as bases que sustentaram a visão do Brasil dual não fazem qualquer sentido empírico – este é o tema de meu livro História da Riqueza no Brasil.

A noção corrente que sustentava as duas visões do Brasil fendido vem a ser aquela de economia de subsistência – fraternalmente dividida por historiadores conservadores e marxistas. Em palavras muito simples, essa noção é pouco mais que uma tautologia pela qual se definia que todas as populações nativas mais todos os sertanejos eram incapazes de produzir mais que o estrito mínimo para a subsistência. Em outras palavras, que eram incapazes de produzir riqueza.

Com isso, conservadores e marxistas faziam uma história na qual toda a riqueza – e toda a vida social relevante – ficava concentrada no espaço da exportação. Não é preciso muito esforço para notar que esta é a chamada base material da construção imaginária de uma nação na qual todos são estrangeiros de si mesmos.

Os estudos recentes mostram que isso é uma ficção. Quando digo ficção, penso radicalmente: a narrativa de um desfile feérico de escola de samba possivelmente tem mais a ver com a realidade histórica da economia brasileira que os livros nos quais conservadores e marxistas projetam suas fantasias da pátria fracionada.

Mas essa constatação não tem o condão de reunir magicamente o que há séculos é pensado como coisa separada. O máximo que ela permite é fazer uma descrição da economia brasileira mostrando que, desde o século XVI, o grosso da riqueza nacional é produzido no sertão (no final da era colonial, algo como seis sétimos da riqueza brasileira vinha do mercado interno, a mesma proporção de hoje). Esta é a realidade como vista com as novas descobertas da econometria e da antropologia – ambas filhas da era da informática. O que ela permite é colocar de outra forma a constatação do estrangeirismo de nós mesmos: como fomos capazes de não nos ver como unidade por tanto tempo?

A meu ver, a resposta central está numa única palavra: analfabetismo.

Para relembrar novamente Nelson Rodrigues: ele dizia que o subdesenvolvimento não era acidente, mas uma obra de séculos. Pensando assim, que tal esta obra de séculos portuguesa: por 308 anos, vigorou uma rigorosa proibição de imprimir no Brasil.

Todos os que tentaram contornar a proibição foram presos, processados. Todas as impressoras destruídas.

Para completar a obra: por 310 anos, vigorou a proibição de se instalar universidades no Brasil. Todos os pedidos, mesmo quando os interessados tinham dinheiro, foram negados.

Não era costume ibérico. Na América hispânica, havia gráficas até nas reduções jesuíticas, para imprimir bíblias em nhengatu para leitura dos guaranis. Havia também mais de duas dezenas de universidades, a primeira das quais instalada em 1541. Colônias francesas e inglesas seguiam o mesmo padrão – e até mesmo os holandeses atenuavam as condições culturais em seus domínios.

Os frutos dessa miserável política portuguesa foram amargados a partir da independência – quando apenas algo em torno de 1,5% da população era alfabetizada e circulavam os primeiros impressos. Nos Estados Unidos, eram 60% dos homens, e a circulação do livro Common Sense, de Tom Paine, chegou a 400 mil exemplares, ou perto de 10% da população total.

O relativo bom desempenho da produção de riqueza (as economias do Brasil e dos Estados Unidos eram do mesmo tamanho circa 1800) e o terror literário agora precisam ser explicados juntos. E a explicação conjunta é simples: a economia brasileira cresceu entre analfabetos.

Mas só sabemos disso hoje, quando computadores permitem reconstituir o cenário documental de terra arrasada da era colonial. Somos estrangeiros de nós mesmos porque fomos criados analfabetos de nós mesmos.

Apenas na virada do século XXI, mais precisamente em 1998, o Brasil conseguiu colocar todas as crianças na escola. Mas ainda não conseguiu colocar em letras uma história unificada da pátria. Falta muito para as fronteiras imaginárias se dissolverem.

Texto originalmente publicado na edição O Estrangeiro

Assine e receba a revista Amarello em casa

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista