Os traços da cruz: arquitetura modernista brasileira e estruturas coloniais

A arquitetura brasileira é uma arquitetura marcada por contrastes, tensões e imposições. Há marcos rígidos, regras e estilos que construíram cidades (e países inteiros), mas como isso opera quando o território é campo de disputa, quando o espaço é marcado – e mantido – pela colonização? Como reagimos ao fato de que as pedras portuguesas, ainda chamadas assim, constituem os calçadões ‘brasileiros’ mais icônicos?

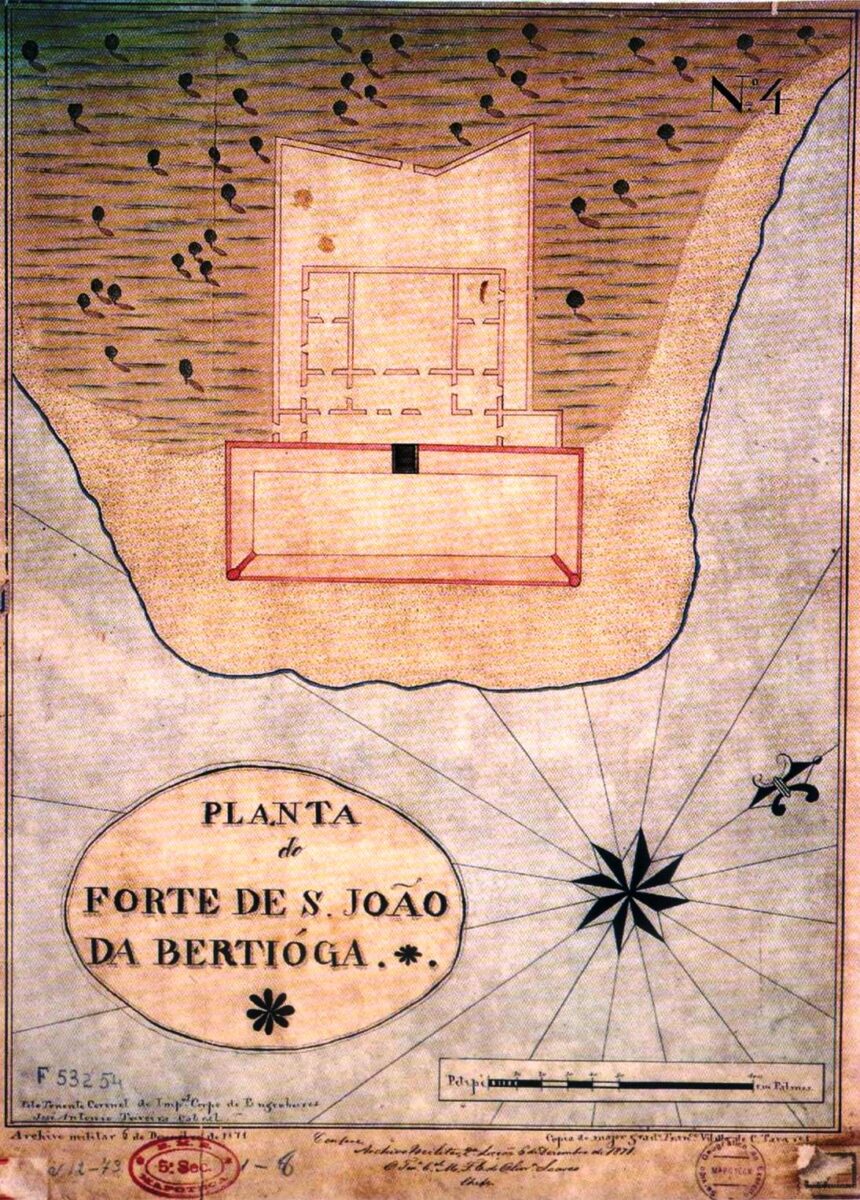

Após a invasão portuguesa, iniciou-se a ocupação com arquiteturas de defesa. Imitando outras colônias além-mar, os portugueses povoaram o litoral com fortificações. Ao redor dos fortes, vilas se formavam em padrão ortogonal, como um tabuleiro de damas – conhecida como malha romana. São Vicente, Olinda, Salvador e o Rio de Janeiro seguiam essa lógica de forte e vila, respectivamente fundadas em 1532, 1535, 1549 e 1567.

Nas outras capitanias, centros mineradores e fazendas, o crescimento das urbes não seguiu nenhuma ordem predeterminada. Ainda no século XVI, a Casa-grande, sistema patriarcal de colonização portuguesa do Brasil, foi a lógica formal que deu origem ao maior número de cidades.

Gilberto Freyre, no prefácio à 1ª edição brasileira de Casa-grande e senzala, observou que a Casa-grande não deve ser entendida sem a relação diacrônica estabelecida com seu oposto basilar, a Senzala. Mesmo após a Abolição da Escravatura, o patriarcalismo escravocrata ainda dita a moral brasileira.

Tal afirmação pode ser respaldada pela jovem capital, elaborada pelo urbanista e arquiteto Lúcio Costa. Apesar de ter sido inaugurada em 1960, o nome Brasília foi sugerido em 1823, por José Bonifácio, o Patriarca da Independência. Lúcio Costa, em seu projeto para o concurso de Brasília, o enaltece. A frase de encerramento de seu memorial diz: “Brasília: Capital aérea e rodoviária, Cidade parque. Sonho arqui-secular do Patriarca”. Ao retomar um desejo do século anterior, Costa se aproxima do modus operandi de Juscelino Kubitschek, presidente responsável pela construção da capital. Ambos conciliam passado, presente e futuro, partindo de um contexto ideológico histórico para justificar as intensidades do projeto moderno.

Em Retórica e persuasão no concurso para o Plano Piloto de Brasília, Cristiano Arrais diz que Lúcio Costa “conseguiu convencer os jurados e o próprio presidente da república, de que a sua proposta era a única possível de representar o momento histórico pelo qual passava o País. Levando-o, portanto, à vitória.”

No Museu Histórico de Brasília, o primeiro da capital, é possível ver o trecho de Lúcio Costa gravado nas paredes subterrâneas de concreto – revestidas de mármore. Mesmo local que possui uma escultura enorme, em granito, da cabeça do Juscelino Kubitschek.

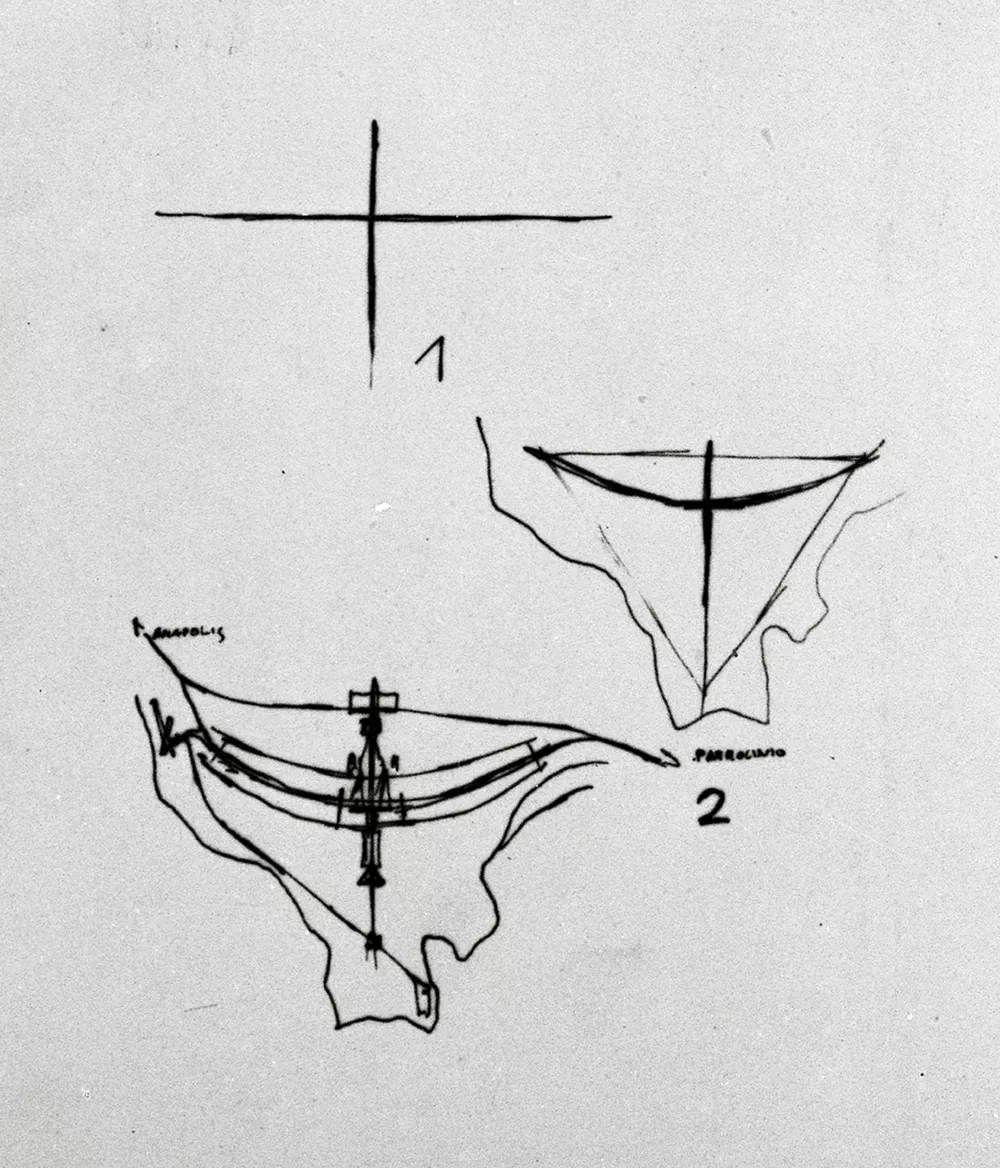

As questões coloniais possuem forte aderência na construção da nova capital. Em 1957, no Relatório do Plano Piloto de Brasília, Lúcio Costa afirma: “Trata-se de um ato deliberado de posse, de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial”. Também diz que seu desenho nasce do “gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz”.

Talvez o primeiro ato arquitetônico colonial tenha sido justamente a cruz fincada na areia, em Santa Cruz de Cabrália, no ano de 1500. 457 anos depois é fincada uma cruz na futura Brasília, a 1.172 metros de altitude, no canteiro central do Eixo Monumental. Nesse ponto mais alto da cidade, foi realizada a Primeira Missa da nova capital, em 3 de maio de 1957. Mais de mil pessoas participaram dessa celebração que marcou o batismo da nova capital.

Essa questão missionária aparece de forma institucionalizada até hoje. No site do Senado Federal, há uma notícia de que Santo italiano profetizou a construção de Brasília, ainda no século 19: “Entre os graus 15 e 20 havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então uma voz repetidamente: – Quando vierem a escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível”.

A vinculação com o sonho do santo existiu desde o começo da construção da capital, tanto que, após a cruz fincada, a primeira obra de alvenaria a ser erguida foi a Ermida Dom Bosco, uma pequena capela em forma piramidal, projetada por Oscar Niemeyer e localizada às margens do Lago Paranoá.

A característica ‘catequizante’ da nova capital, acaba por contrastar com a ideia de progresso. Tal paradoxo descreve a visão da época, incorporada por muitos, inclusive Lúcio Costa. Apesar do frescor modernista e da originalidade de seus projetos, o mesmo espelha atributos coloniais e tradicionais, de forma concreta e ideológica.

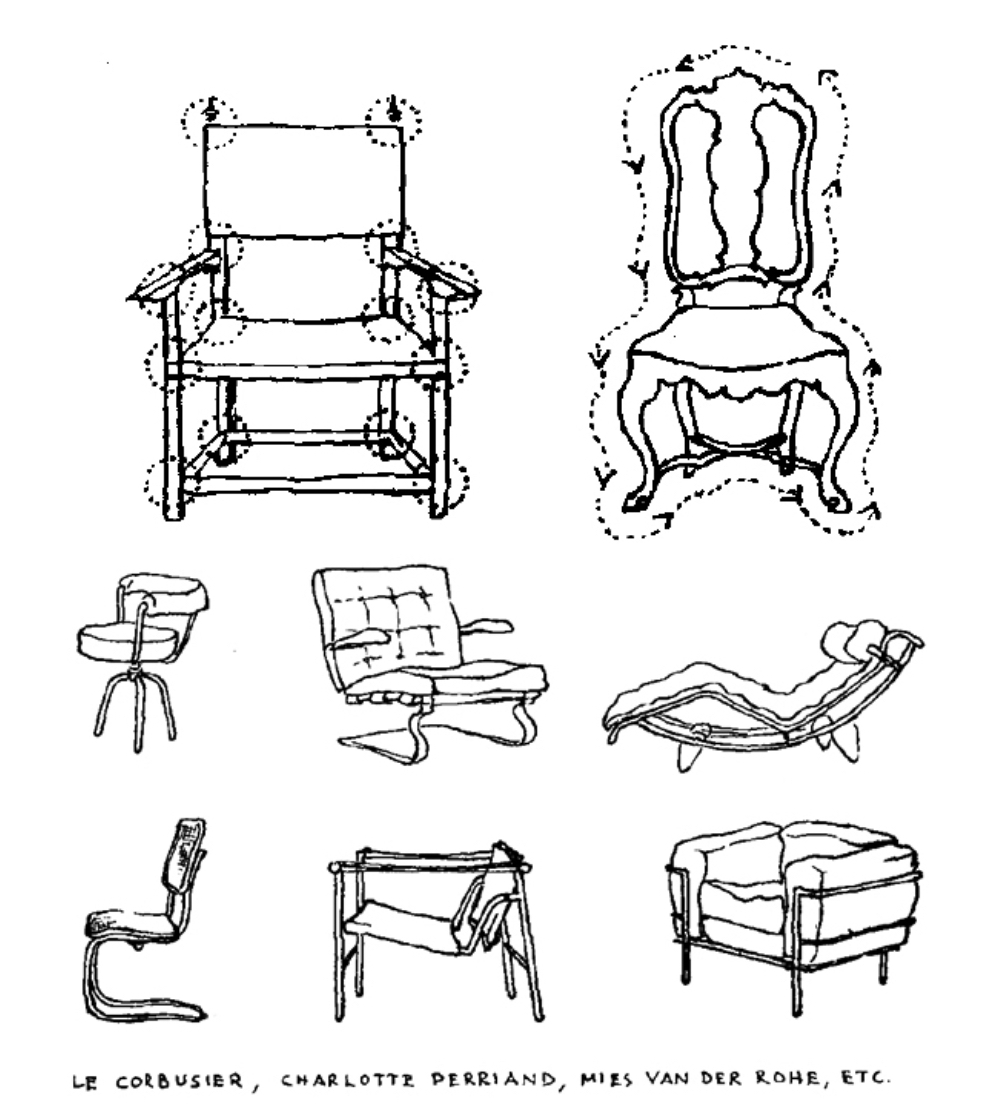

Um dado importante para entender Lúcio Costa: ele foi funcionário do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, cujas atividades se iniciaram em 1937, ano em que mergulha na fusão entre o moderno e a tradição. Em 1938, publica inúmeros artigos para a Revista SPHAN, na qual diz que “o engenhoso processo de que são feitas a arquitetura colonial – barro armado com madeira – tem qualquer coisa do nosso concreto-armado”. E, “assim como o mobiliário dos mestres da vanguarda moderna europeia, o mobiliário jesuítico colonial também era leve, simples, estável e, assim como suas construções, era concebido segundo as proporções humanas.”

Entretanto, partindo da ideia de que a colonização sedimentou – inclusive com concreto – moldes para o Brasil, como podemos olhar através das paredes, ou até mesmo derrubá-las? Como compreender os limites e questionar os fundamentos racializados e coloniais da arquitetura moderna brasileira? Como desfazer o sinal da cruz?

Para seguir nas interrogações, aproximo o presente texto ao ensaio recente de Paulo Tavares, intitulado com a pergunta: “Lúcio Costa era racista?”. No posfácio do livro, Roberto Conduru observa:

“Ao longo do tempo, o elogio ao colonizador foi sendo matizado no pensamento de Costa. O eco das ideias de Gilberto Freyre em sua obra teórica, a partir da década de 1930, particularmente um entendimento menos negativo da miscigenação étnica constitutiva da sociedade brasileira, é outro indício de como suas ideias se transformaram à medida em que o arquiteto se reposicionava no meio cultural brasileiro. (…) Não se pode reduzir Lucio Costa às suas visões racializadas e colonialistas. Elas fazem parte de um agente cultural complexo como a sociedade a partir da qual ele atuou. E, como tal, devem ser analisadas com rigor crítico, longe de mitificações enaltecedoras ou aviltantes. Não se deve, contudo, escondê-las, escamoteá-las ou esquecê-las. Explícitos ou implícitos, ressaltados ou silenciados, racialidade e colonialismo são fatores cruciais na estrutura social brasileira que precisam ser enfrentados em seus variados domínios, entre os quais o campo da arquitetura e de sua crítica, com vistas à construção de outro mundo, igualitário e não racializado. O ensaio de Paulo Tavares é uma interrogação necessária.”

Enquanto não arquitetamos boas respostas, que ao menos fiquemos com o vão livre de uma boa questão.

Assine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista