As estátuas também vivem

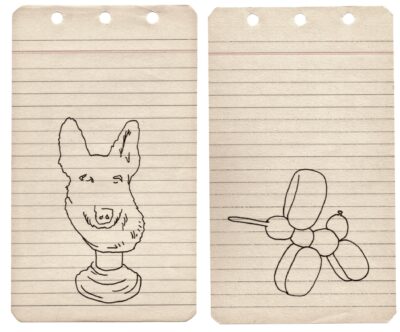

Em A negra de… (La Noire de…, 1966), obra-prima do cinema senegalês dirigida por Ousmane Sembène, uma garota de Dakar é levada, por um casal de burgueses europeus, para trabalhar como babá em Antibes, na Côte d’Azur. Oferece de presente aos patrões aquilo que as línguas europeias designam sob o nome fetiche (palavra francesa originada do português feitiço) – no caso, uma máscara ritual. Característica da sociedade iniciática Kore, da etnia Bamana, essa máscara é dotada de um poderoso significado em sua cultura de origem. Aqueles que a portam, ensina a sabedoria Kore, detêm conhecimento para renascer como homens completamente formados. Nada disso, entretanto, transparece aos patrões franceses. Eles apenas acrescentam aquele – aos seus olhos – estranho objeto a tantos outros que ornam suas paredes, como se fosse mais uma cabeça de animal empalhada após a caça. Fetichizam o fetiche, transformando-o em signo de curiosidade antropológica e de distinção cultural.

Essa máscara e sua dimensão simbólica, tal como exploradas no filme de Sembène, ecoam em nossos debates contemporâneos sobre a restituição, por nações europeias, de objetos de arte africanos surrupiados às suas terras originárias.

Tal discussão, decerto, não é nova. Remonta ao contexto de descolonização, entre os anos 50 e 70. A primeira formulação oficial de um pedido de restituição parte da Nigéria, em 1972. Desde então, o tema converteu-se em uma polêmica mais ou menos constante, que conhece períodos de arrefecimento e de recrudescimento. Os anos 70 foram movimentados nesse sentido. Em 1973, o presidente do Zaire, Mobutu Sese Seko, denunciou na ONU a “pilhagem bárbara e sistemática” dos tesouros culturais do continente. O Festac ’77 (Segundo Festival Mundial de Artes e Cultura Negra e Africana), realizado em Lagos, em 1977, com a participação de nomes como Wole Soyinka, Miriam Makeba, Stevie Wonder e Gilberto Gil, foi marcado pela controvérsia da máscara da Rainha Idia, esplêndida peça em marfim do Benin guardada no Museu Britânico. Autoridades inglesas recusaram as solicitações de empréstimo emanadas pelos organizadores do evento, temerosas de que ela não retornasse. As reclamações africanas ganharam ainda mais publicidade no ano seguinte, quando Ahmadou-Mahtar M’Bow, diretor da Unesco, enunciou um apelo pela devolução do patrimônio cultural às nações espoliadas. Em resposta, a imprensa europeia publicou caricaturas com imagens dos salões do Louvre vazios.

A querela reacendeu na virada dos anos 2010 aos 2020. Emmanuel Macron, presidente da França, deu-lhe o impulso inicial. No Burkina Faso, em 2017, proclamou que a “herança africana não pode existir somente em coleções privadas e em museus europeus”. No ano seguinte, seu governo recebeu um contundente relatório defendendo as restituições de peças obtidas por meios fraudulentos ou violentos. Macron realizou seu propósito, em 2020, ao devolver obras importantes a Madagascar, ao Senegal e ao Benin, aonde chegaram sob fanfarras.

Iniciada na França, a discussão não deixou indiferentes outras nações europeias. Em 2021, a Alemanha assinou, em Lagos, um acordo para a devolução de peças adquiridas de forma violenta, as quais integrarão o acervo do Museu de Arte Africana Ocidental de Edo, na Nigéria. A Bélgica remeteu à República Democrática do Congo um inventário com obras originárias de sua ex-colônia, facultando pedidos de restituição. Movimentações semelhantes observam-se na Holanda. São atos que ganham seu pleno sentido em uma época que vive os impactos político-morais do Black Lives Matter e dos protestos massivos decorrentes da morte de George Floyd, nos Estados Unidos.

Tem-se uma noção mais precisa da justiça dessas restituições quando se pensa na ferocidade das potências europeias ao se lançaram sobre tesouros africanos e asiáticos, entre outros. O saque do magnífico Palácio de Verão, a noroeste de Pequim, em 1860, durante a Segunda Guerra do Ópio, pelas tropas da Rainha Vitória e de Napoleão III, é, ainda hoje, um tema sensível na China. Essa catástrofe cultural irreparável exigiu milhares de soldados britânicos, dedicados ao aniquilamento total dessa Versalhes oriental, sob as ordens de Lord Elgin (célebre espoliador dos mármores do Partenon). Motivou, à época, o retumbante protesto de Victor Hugo, o que lhe valeu homenagens dos chineses: “Um dos vencedores encheu seus bolsos, e o outro, vendo isso, encheu seus cofres; e voltaram para a Europa de braços dados e rindo. Essa é a história dos dois bandidos. […] Diante da história, um dos dois bandidos se chamará França; o outro se chamará Inglaterra”.

Tal receita de pilhagem e destruição não se restringiu à China. A África também sentiu seus efeitos nefastos. Foi assim que, em 1874, o reino de Ashanti, em Gana, viu seu maravilhoso palácio de Kumasi despojado e reduzido a cinzas pelos britânicos. Mais tarde, o mesmo destino funesto foi reservado ao palácio da cidade do Benin, na atual Nigéria, em 1897. Essa série de roubos não ficou restrita ao século XIX. Ainda em 1924, um jovem rapinador francês foi condenado por haver subtraído baixos-relevos a um templo no Camboja, para vendê-los no mercado negro. Poucos anos depois, ele se revelaria como um dos maiores romancistas do século XX: André Malraux. O mesmo Malraux terminaria sua carreira como o mais notável Ministro da Cultura de todos os tempos e como uma das estrelas do gabinete de De Gaulle (além de um entusiasta das artes então ditas “primitivas”).

Apesar de terem como fundo um passado tão pouco honroso, os atos de restituição recentes deixam questões em aberto. A presença de peças africanas, asiáticas, oceânicas ou pré-colombianas – adquiridas por meios dignos ou ignóbeis – em solo europeu contribuiu a fazer conhecer essas culturas, primeiramente, como objeto antropológico, mas também, ao longo do tempo, como portadoras de um valor humano (estético, religioso, intelectual) em nada inferior às mais altas criações dos colonizadores.

A própria arte europeia, em fins do século XIX e na primeira metade do XX, bebera em fontes japonesas, astecas, africanas e indianas, na busca por renovação. Isso equivalia a reconhecer nas criações “bárbaras” ou “primitivas” virtudes que as estéticas ocidentais desconheciam ou negligenciavam – donde a importância da “arte negra” no cubismo ou da escultura mexicana para os surrealistas. Esse poderoso influxo em sentido contrário, da periferia ao centro, não continha apenas uma poderosa carga transgressora, ao subverter hierarquias racistas e coloniais. Também concorreu ao desenvolvimento de uma consciência de humanidade partilhada, refundando-a em bases mais igualitárias.

A depender do modo como são realizadas, as restituições contemporâneas podem manter e aprofundar esse caráter universalizante, por reconhecerem no sujeito outrora colonizado uma identidade própria e uma autonomia inalienável no trato com seu legado cultural, em pé de igualdade com o sujeito outrora colonizador. Podem também, por outro lado, reforçar uma tendência inquietante do nosso tempo, a de uma etnicização da cultura, que valoriza um objeto cultural na medida em que ele é expressão de um certo modo de vida particular, preferencialmente marginalizado ou subjugado, em detrimento do testemunho de que ele pode ser portador dos poderes da criação humana em sua vasta e variegada gama de realizações.

Por isso, de maneira a radicalizar a dimensão universalizante e libertadora das nossas restituições, deve-se admitir que elas, por si sós, não bastam. Tendo na memória as violações do período colonial, uma ampla cooperação entre as nações ricas e pobres deveria organizar-se, de forma a permitir que uma infraestrutura segura e adequada se estabeleça nos países mais frágeis para acolher aquelas porções do seu patrimônio outrora saqueado criminosamente.

Também caberia questionar: por que deveria haver apenas a arte africana ou pré-colombiana ou oceânica nos museus da África, da América Latina ou da Oceania? Se pensarmos em um horizonte universal a ser construído entre os povos – quem sabe, nossa única esperança em meio a tantas guerras autodestrutivas – por que provincianizar os acervos dos museus periféricos, ao passo que o Louvre ou o Museu Britânico ou o Metropolitano têm suas belas alas sobre distintas regiões do mundo, constituindo-se em instituições “universais” e enciclopédicas? O que há nas telas de um Rubens, nas estampas de Hiroshige ou numa escultura Gupta que as tornaria menos aptas a falar ao homem africano do que os bronzes do Benin ou as máscaras Dongo? Uma utopia universalista sonharia com a possibilidade de que todos os homens pudessem tomar posse, em condições de igualdade, não apenas de sua cultura originária, mas do conjunto da experiência humana, em suas mais distintas e longínquas expressões.

Em 1953, Chris Marker e Alain Resnais realizaram As estátuas também morrem (Les Statues meurent aussi), belíssimo filme-ensaio com imagens sublimes de estátuas africanas. Tinham em mente uma pergunta provocadora: por que elas estavam num museu antropológico e não num museu de belas artes, como o Louvre? Em nossa época, poderíamos nos perguntar também, provocativamente, não apenas por que bronzes beninenses estão em Londres, mas também por que não é provável vermos um Turner ou um Van Dyck na Nigéria ou na Guatemala.