Amarello Visita: Sergio Lucena

Há aproximadamente dez anos fui impactado pelo trabalho de Sergio Lucena, que acompanho de perto desde então. Sergio vem do sertão da Paraíba, onde o céu apresenta as mais complexas cores em convivência plena, com tempestades de negros e grises, e explosões dos mais fortes tons vibrantes e mutantes. E ainda vales com vistas a perder-se, pedras lunares de lajeados, a vivacidade cromática da caatinga… A pintura de Lucena carrega múltiplas paisagens interiores, em diálogos místicos inabarcáveis.

A convite da Amarello, realizo esta entrevista com o artista em seu novo ateliê, banhado pela luz do dia, olhando do alto para a Pedra Grande, na Mantiqueira de Atibaia, SP, numa conversa sobre pintura, vida, natureza e sertão.

Você acaba de mudar de ateliê, do bairro da Pompéia, em São Paulo, para vir para o meio do mato em Atibaia, a uma hora e meia da capital, cercado pela natureza, com a sua biblioteca toda reunida, com um projeto arquitetônico pensado para criar um espaço que possibilite sua atuação acontecer da melhor maneira, com essa luz do dia invadindo o ateliê. O que isso aporta à pintura?

Na Pompéia foi a primeira vez que trabalhei com luz natural, o que causou um impacto muito grande no meu trabalho. Quando cheguei, eu coloquei várias pinturas que eu tinha trazido do ateliê anterior para vê-las na luz, e boa parte delas não resistiu, tiveram que ser retrabalhadas, porque elas não se garantiram frente à luz natural. A partir daí essa foi para mim uma necessidade da pintura: ter uma luz que me permitisse analisá-la sem dar espaço à condescendência. Eu não podia ser condescendente com nenhum problema, eu teria de lidar com eles.

No mais, ali na Pompéia, eu tinha uma vida que não mudou tanto ao vir para cá: sair de casa caminhando, ir para o ateliê e ficar lá durante o dia inteiro sozinho, onde, de certa forma, eu buscava estabelecer um lugar de referência afetiva e da minha memória ligada à natureza. Na Pompéia, eu pintava paisagem sem ver paisagem; a paisagem era uma ressignificação da paisagem da minha origem, não a descrição desse lugar, mas entender esse lugar como um lugar de significado. Esse lugar de significado está dentro da gente, eu sinto isso dentro de mim. Então, vir para cá é uma busca de criar esse lugar de significado, não apenas como uma memória, mas como um fato vivenciável. Quando eu vi essas pedras, me lembrei muito dos lajedos nordestinos, você conhece, você esteve por lá. Quando eu vi isso aqui, eu disse: poxa, tem uma referência de um lugar de origem, com uma natureza pujante, tem toda uma circunstância que me coloca de volta num lugar referencial e, ao mesmo tempo, com as condições de trabalho que eu venho buscando, que estabeleci aqui, a luz, o lugar e tal. Então, eu não sei o quanto isso vai impactar, não sei. Ainda estou chegando. Daqui a um ano eu posso talvez responder com mais propriedade. Qualquer mudança geográfica, na verdade, é uma mudança interna. O fato geográfico, o fato físico, é uma repercussão de algo que já está dentro, em curso, o que a gente assiste aqui é a materialização de um processo que vem já de algum tempo, nessa busca. Talvez já com o tempo estivesse construindo isso aqui.

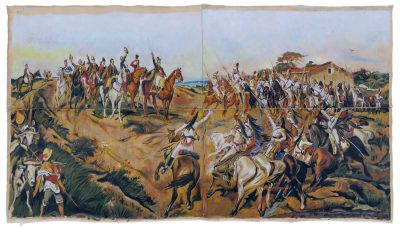

Você começa sua trajetória com pintura figurativa, com tons não realistas, uma pintura mais emotiva, baseada em figuras muito concretas; depois abandona essa figuração para se concentrar aos elementos pictóricos puros e trabalhar cor e transição de cor, com elementos concretos, como uma linha no horizonte, mas trabalha a abstração de cor e ao sentimento dessa abstração; e agora insere elementos simbólicos, ícones totêmicos, que são figurações repletas de ancestralidade. Como é esse percurso?

A vida inteira o artista vai falar a mesma coisa, ele é monotemático. Quando eu saio do sertão e vou para a capital, aquilo para mim é um transtorno. Primeiro porque no sertão as pessoas tinham uma clareza muito óbvia para mim, elas eram aquilo que se mostravam, elas não tinham uma máscara, do jeito que elas eram eu as entendia, se comportavam dessa maneira. Na cidade as pessoas têm um comportamento que não confere com a sua natureza. Então, essas coisas começaram a me chocar. Daí porque aquela pintura inicial tem um caráter satírico, o circo se torna um ambiente de representação desse choque cultural; então, todo mundo é mascarado, todo mundo está encenando: teatro. O que me marcava no sertão? A luz, e eu não sabia disso. Mas eu subia na pedra do Pão de Açúcar, aquela pedra que já comentei contigo, para olhar a paisagem, olhar o horizonte, e aquilo tinha um poder de encantamento. Um menino de sete, oito anos se sentir encantado por aquilo não é uma coisa racional, não é “vou subir para ver a paisagem”, não, era uma necessidade de estado, uma necessidade de completude que aquilo me propiciava. Havia uma questão da luz que sempre me impactou. Na pintura inicial, pintura figurativa, veio a luz como um artifício cênico. E foi quando eu criei aquela série dos deuses, é uma síntese daquele universo inteiro da minha origem.

E quando se deu a dissolução desse momento?

Foi quando eu estava mergulhado nesses trabalhos árduos que ganhei uma bolsa para ir à Dinamarca, baseado no que eles sabiam do meu trabalho quando eu vivi na Alemanha. Quando eu chego lá, desço em Copenhagen, pego um trem às seis da tarde, viajo até Brande, que é a cidade da Ramisen Akademi, e passei quatro horas no trem com o Sol no lugar, sem sair do canto, porque era verão escandinavo. Houve uma epifania, como quem toma um ácido, mas não era, não tinha nada. E ali eu senti de volta a história da pedra no sertão, eu me senti de volta em cima da pedra vendo o horizonte. Aquilo foi tão potente para mim que, quando eu começo a trabalhar, eu tento segurar essa experiência, e aí passo a pintar paisagens, passei um mês e tanto lá pintando paisagem, e o pessoal estranhou, porque esperavam uma figuração. A paisagem assume esse meu lugar de referência que diz respeito à luz, à origem; e o significado que tudo isso traz para mim enquanto pertencimento, enquanto participação mística com uma dimensão da natureza, que é o encontro fora como reflexo de dentro, literalmente. Então, há uma correspondência interna com essa questão da paisagem exterior. E aí está chegando a figuração novamente. Essa paisagem caminha no sentido de tentar falar sobre essa síntese experiencial, porque não é mais uma ideia de falar do lugar, é falar do que o lugar representa enquanto experiência, enquanto correspondência com uma realidade interna. Nesse processo, cada vez mais ela foi perdendo definição, foi perdendo referência, não era mais montanha, não era mais árvore.

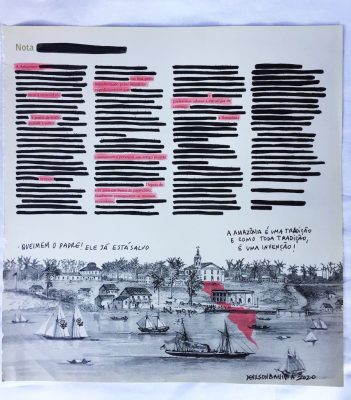

Na sua pintura recente, você utiliza símbolos que aludem a uma história identitária. Não são símbolos exatos, mas eles remetem à cultura negra, indígena, místicas e tradicionais, autóctones. E você, que traz em si todos os estereótipos de homem branco privilegiado, como trata esses símbolos no tocante à apropriação cultural? De que maneira você se autoriza a usar esses elementos para deslocá-los e aportar um outro significado a eles em seu trabalho?

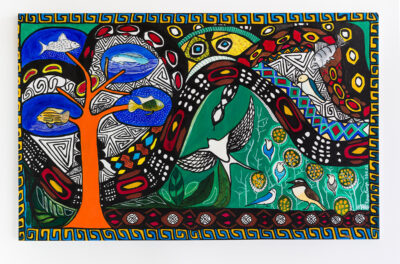

Muito boa a pergunta. E eu vou te responder de uma forma pouco ortodoxa. Eu nem penso nisso. Antes mesmo da pandemia, eu comecei a sentir coisas ameaçadoras, vindas do momento político, eu comecei a desenhar e começaram a aparecer formas, e eu achei curioso porque apontavam para uma referência icônica religiosa pagã, embora não tivesse nenhuma relação direta com nenhuma religiosidade, mas tinham um poder de síntese das coisas ligadas ao catimbó, a Jurema, ao próprio candomblé, que no Nordeste a gente chama Xangô, coisas que eu via quando era criança, que eu ia ver as festas e tal, e tinha toda uma simbologia, mas nenhuma das formas que apareciam eram específicas de nada, mas era uma espécie de amálgama dessas coisas todas.

Talvez, elas falem de uma outra espiritualidade que me fala muito à alma, porque eu acho que esse país promete uma outra forma de ser, na medida em que ele reúne uma série de valores de várias origens e que buscam um acordo aqui. Quando eu vejo essas formas, elas trazem essas referências juntamente a uma conquista plástica, pictórica, de uma construção-pintura de quarenta anos, e ela reúne esse mundo de valores que eu considero que são uma paisagem. Eu vejo essa paisagem hoje como uma paisagem não que se divida, mas que se configura numa paisagem física e cultural, uma correspondência a essa experiência física da paisagem como natureza, berço de uma civilização, que ainda não está pronta, está em curso, sendo forjada a duras penas, com muita dificuldade, a partir de uma coragem de não excluir. Você vê os bantus, eles têm uma visão de mundo com os deuses da terra, quando chegam aqui, eles veem os deuses indígenas e os incorporam. A umbanda é uma das coisas mais fabulosas do mundo, mistura tudo, é o lugar onde estão os caboclos, é o lugar onde estão os pretos… Enfim, está todo mundo. A gente não é ariano, a gente tem uma outra coisa.

Eu não estou falando de algo que eu queira representar, eu não quero representar nada, eu estou falando de algo que faz um grande sentido para minha experiência, de acordo com minha identidade.

Você falou da identidade. Como você usa a sua identidade no seu trabalho, como ela se manifesta de forma mais ampla?

Minha identidade se constrói no meu trabalho. Rodrigo, com toda a sinceridade, eu não acho que eu pinto, eu acho que a pintura me constrói, a pintura me faz. Quando eu digo isso, parece um jogo de palavras, mas o fato é que eu só sei de mim por causa disso, não é o contrário. Não há uma lógica que corresponda a esse entendimento com uma certa coerência acadêmica; eu acho que talvez o fato de eu viver numa certa marginalidade dentro do mundo da cultura deva-se a esse fato de eu não saber dizer para você ou para ninguém onde eu me identifico com isso ou com aquilo. Porque eu não sei mesmo.

Nessa questão da identificação e do engajamento, como é que a arte abstrata pode ser engajada, como pode ser política, como ela pode manifestar reflexão crítica?

Essa é uma questão muito importante a meu ver. Eu diria a você, sem querer defender nem puxar a sardinha, que a arte abstrata tem uma potência política de uma ordem muito efetiva, na medida em que ela desconfigura o esperado, ela não responde a uma expectativa, ela sugere o imponderável, ela permite que o sujeito se veja diante do que ele não sabe, do que ele não entende, do que ele não sabe do que se trata, e isso é profundamente desafiador. Nesse lugar da dúvida, da insegurança é onde se permite que aconteça o novo, ou que você descubra algo de você que não estava na sua caixinha de expectativa, no seu arcabouço.

Eu não acho que a política se reduza a uma dimensão dogmática ideológica, eu acho que as mudanças mais profundas se dão num lugar em que não há chão, e você cria o chão a partir de uma situação que se coloca e que você não tem resposta, aí você vai ter que se virar nos trinta, como diz aquele. É muito bacana olhar para um Rothko e pensar que é fácil, mas em cada instância tem sempre um entendedor do assunto. Essas questões que uma verdadeira relação com o fazer arte desafia.

Qual a diferença em relação ao Rothko? Porque, por um lado, o Rothko traz uma materialidade muito explícita e muito colocada, com o uso de uma paleta reduzida, mas tende a ter pontos de contraste muito grandes, geralmente com cores frias e uma cor quente em destaque. Mas tem uma questão de matéria, que, na sua pintura, está totalmente diluída, está muito mais fragmentada pela própria fratura da sua linha. Qual a diferença e qual a importância do Rothko pra você?

Olha, eu, antes de ver o Rothko, eu vi o Ianelli, fiquei muito impressionado com Arcangelo Ianelli, pela sua qualidade pictórica, pela qualidade plástica do trabalho e pela sugestão de luminosidade que a pintura dele traz. De uma delicadeza, uma sutileza, uma beleza. Daí eu vi o Rothko, e Rothko é um coice. Eu me lembro que me faziam essa associação ao meu trabalho, ao Ianelli e ao Rothko e tal. Dois mundos. Nas pinturas de Ianelli antigas, ele já estava ali preocupado com essa questão da luz, da matéria, da riqueza. O Rothko ficou por muito tempo na minha vida como uma incógnita. Primeiro, porque eu não consegui esquecê-lo; segundo, porque não gostava. Isso me incomodava, como é que eu não gostava de uma coisa e não a esquecia? O Rothko fala dessa questão da busca de uma síntese, de uma simplificação. Porém, eu achava que essa simplificação não podia ficar apenas numa questão do espaço e da cor, da composição do espaço e da cor, eu achava que era muito pouco para mim. Eu sempre achei que o espaço da pintura tinha que resolver uma série de contradições, e essas contradições eram minhas, na verdade. Só que elas precisavam ser resolvidas enquanto relação de cores antagônicas, solução de um espaço de matéria e de cor em que ao término não houvesse dissonância grave, houvesse complementaridade. O Rothko buscava explicitar o conflito, enquanto eu sempre busquei harmonizar o conflito, resolver o conflito, resolver o conflito enquanto pintura. Em uma pintura minha, há um cinza que tem quinhentos vermelhos, mas eles sumiram, eles não estão presentes, a cor é quente, e esse quente é vermelho. Prevalecem azuis e cinzas, mas ele é quente porque tem vermelho. Onde está o vermelho? Está na possibilidade de criar uma cor que reúna situações díspares em favor de um resultado que me dê conforto. Rothko se matou. Eu entendo o cara que se mata, porque vontade eu tenho muita. Não é questão de coragem, é questão que isso me incomoda, a ideia de se matar.

Aliás, qual o momento de parar uma pintura? O que determina: Cheguei, temos!?

Um estado de conforto, um estado de você não querer mais sair dali, chegou. É difícil isso. Eu pinto em série, conjuntos de pinturas, porque para mim isso é um método, uma pintura avança, e ela leva a trabalhar outras que se revelam inconsistentes. Algumas avançam de tal ordem que tudo que foi feito está perdido, tem de voltar a trabalhar. E aí acontece que uma desmonta aquela que era referência. Eu tenho pinturas que levaram cinco, seis anos, eu sabia que não estavam prontas, mas também não sabia mais o que fazer. Uma pintura é uma construção do artista, ela constrói o artista, ela diz assim: você não é capaz de dar conta de mim ainda, você vai viver com esse incômodo, você vai viver com essa situação até você estar à altura do que estou exigindo de você. Eu sinto isso nas pinturas.

Vivemos o tempo com maior exposição a imagens da história, estima-se que, durante um dia da vida, uma pessoa hoje está exposta ao que seria o equivalente à vida toda de alguém há 50, 60 anos. Então, para que produzir mais imagens? Por que pintar?

Maravilhosa pergunta. Por que pintar? Rodrigo, eu tive uma situação, há muito tempo, quando eu voltei da Alemanha, aos 33 anos. Eu voltei de Berlim depois de um ano de bolsa e voltei pintando paisagem. Eu cheguei na cidade de João Pessoa, a galeria que me representava tinha uma lista de espera de obras minhas. E aí eu mostrei as paisagens, e a dona da galeria tomou um susto, “mas espera aí, tem aqui uma encomenda do circo assim, assado”. Aí eu disse: “mas, Roseli, eu estou pintando isso aqui, uma coisa especial para mim”, e ela disse: “é, pois tente”. E ela estava certa, ninguém quis. E para sustentar os dois filhos e a terceira que vinha, eu voltei a trabalhar com meu pai na loja. Aluguei uma salinha comercial e fiquei pintando à noite. Por sete anos eu pintei à noite. Nesses sete anos, eu fui alijado do mundo cultural. Sete anos fazendo isso sem ninguém dar a menor pelota me mostrou que eu posso arrumar um emprego, mas eu vou continuar pintando. Então, não é que eu pinte porque o mundo precisa, eu pinto porque eu preciso pintar, é a minha condição de viver, se eu não pintar, acho que não faz sentido viver.

O tema da edição da revista é miragem. Miragem é um aspecto físico da percepção, é um deslocamento, um ponto de ilusão ótico. Então, como lidar com a questão da miragem que seu trabalho evoca e a miragem no mundo das artes de maneira geral?

Uma obra de arte não existe em função de uma determinada proposição, ela existe enquanto experiência individual para cada um diante dela. Se você lê um livro, se eu leio um livro, se a gente ouve uma música, a experiência jamais será a mesma para mim ou para você. Podemos os dois gostar, os dois se apaixonar, mas por razões distintas, por repertórios outros. Mas aquele elemento funciona como um catalisador das nossas sensibilidades e nos aproxima por isso. Nos permite uma comunhão. Na comunhão não há miragem, não há uma ilusão, há uma experiência comum do objeto de arte. Se você olhar e começar a falar disso que você viu para mim, você está tendo uma miragem, não é isso que eu estou vendo. Mas, no lugar da experiência sensível, nós nos comungamos. Aí está uma questão-chave na experiência da arte, ela prescinde da concordância, ela não requer uma concordância de valores, ela permite uma experiência comum a despeito de um distanciamento de valores e de repertórios, ela permite. Então, a ideia da miragem está no indivíduo, na individualidade, na visão individual, mas não na experiência sensível, que permite que as pessoas se juntem numa multidão de um milhão de pessoas e vão cantar a mesma música que o cara está cantando no palco. É um congraçamento. A arte permite essa aproximação, não é uma aproximação de miragem, é real, é concreta, é potente. Agora, se disser, “eu gosto disso por isso, por aquilo”, aí já entramos noutra discussão, eu já gosto por outro motivo.

Por último, você pinta para quem, Sérgio?

Eu queria pintar para todo mundo, mas eu pinto para mim. Sinceramente, eu gostaria de ser amado, eu adoraria agradar a todo mundo, mas não dou conta; então, eu vou focar no que eu posso, que sou eu mesmo, resolver a pintura comigo mesmo, isso é o que eu dou conta. Eu pinto para mim.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista