Semente

Tradução de Cris Oliveira*

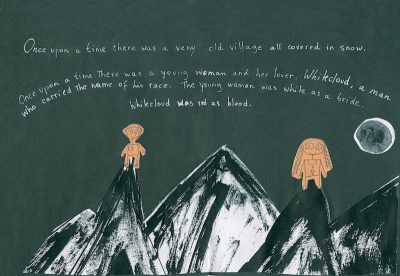

A tarde em que a vi coincidiu com a época em que os dias começaram a ficar estranhos, quando o sol se impregnava na pele em poucos minutos de andar na rua e o ar dava golpes repentinos de rajadas geladas, carregadas de pedrinhas fulminantes para os olhos e os lábios. As pessoas caminhavam rápido e em silêncio; a maioria cobria o rosto com toucas ninja, lenços ou pashminas para se proteger das pequenas e dolorosas pancadas. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, embora se suspeitasse que fosse algum fenômeno relacionado à mudança climática. O estranho era que as pedras, quase invisíveis, não danificavam nenhum tipo de tecido, mas queimavam e evaporavam em contato com a pele, deixando uma sensação de ardor e algumas marcas terríveis por horas. Havia quem dizia que eram cuspe do Diabo, um claro sinal do novo apocalipse. Outros acreditavam que eram migalhas das entranhas da Terra que encontraram algum canal por onde sair e conquistar um novo espaço. Outros ainda diziam que eram partículas dos polos que estavam derretendo e por isso vinham em chicotadas tão frias, para nos lembrar do desastre que havíamos causado.

Entre tanta paranóia e incerteza, fiquei surpresa ao vê-la ali, deitada tão tranquilamente na grama do jardim da padaria, na esquina da minha casa. Alguns transeuntes olhavam para ela com o canto dos olhos e continuavam seu caminho. Eu não sabia muito bem o que fazer. Parecia que nada a perturbava, mas com certeza qualquer pessoa exposta ao sol e vento assim deveria sentir, no mínimo, alguma dor. Decidi me aproximar com a intenção de perguntar se estava bem, se tinha aonde ir, se necessitava ligar para alguém… mas seu estoicismo me inibiu e não consegui falar nada. Eu apenas fiquei olhando para ela por um bom tempo, como quem olha para uma panela com água no fogo esperando que comece a ferver.

Ela tinha os olhos fechados, embora não parecesse dormir: de repente sorria ou franzia a testa, ou mostrava a língua e lambia os lábios. Seus dedos brincavam com as pontas da grama fresca e de vez em quando se perdiam sob a terra seca. Usava um vestido de lã preta grossa com gola rulê e mangas compridas que mal chegavam aos joelhos e, como não usava calça nem meia-calça, a parte descoberta de suas pernas, assim como seu rosto, estava uma bagunça por conta da estranha matéria microscópica e incandescente que o vento trazia. Eu podia ver as marcas avermelhadas na sua pele; umas mais intensas que outras, mas nenhuma cicatriz. Já tinha ouvido falar que as queimaduras provocadas por essas pedrinhas podiam causar até bolhas e manchas que desapareciam pouco a pouco, como se nunca tivessem existido.

Do seu lado tinha um saco, também preto, que parecia uma daquelas velhas trouxas de pano, que os habitantes do litoral faziam para guardar seus pertences quando não tinham malas ou mochilas e deviam abandonar suas casas para fugir dos furacões ou tsunamis. Chegavam às cidades mais próximas, onde já eram esperados em cafés, escolas e restaurantes de bairros mais populares. Ofereciam-lhes comida e espaços para dormir, mas a maioria passava as noites em claro pensando nos reparos que teriam que fazer quando voltassem para seus vilarejos. Não importava quão forte tivesse sido a destruição ou danos a suas casas; eles sempre voltavam. Por isso as pessoas das cidades os apreciavam e os ajudavam, inclusive com materiais de construção e suprimentos, porque sabiam que nunca se instalariam definitivamente com eles, na “sua” cidade.

Nem esses vilarejos nem essas cidades existem mais. Agora fazem parte do oceano, que, com lambidas e baforadas marinhas cada vez mais terríveis, foi engolindo toda essa terra.

Que curioso que a mera presença desse saco me fizera recordar de coisas tão antigas. No entanto, era inevitável me perguntar por que essa mulher trazia um saco como esse. De onde viria? Fugiria de alguém, de algo? Estaria de passagem para algum lugar específico? Estaria perdida?

Eu ia me aproximar um pouco mais, desta vez decidida a fazer-lhe uma dessas perguntas, quando ela abriu os olhos e começou a se levantar bem devagar. Acho que ela percebeu que eu estava ali porque notou minha sombra e imediatamente moveu a cabeça, também muito lentamente, em minha direção. Eu não pude conter um “Ai!” e uma expressão de franca surpresa ao ver seus olhos e seus cabelos tão longos. Pensei que seriam pretos, como os da maioria dos nascidos depois de 2025, mas eram da cor do vinho, sempre tinto, que a minha tia guardava nas estantes e que me convidava a beber sempre que se aproximava uma trovoada, para ver como balançavam as enormes copas das árvores em seu jardim.

A mulher sorriu com a minha reação e notei que seus dentes estavam cheios de terra. Senti uma espécie de repulsa e de repente não sabia se queria investigar mais. As perguntas se atropelavam na minha cabeça, mas a única coisa que consegui articular foi “Cospe, cospe!”. Ela me olhou intrigada e, como se tentasse entender o que eu estava falando, ficou séria e então caiu na gargalhada, o que me fez perceber o quão absurdo aquilo soava.

— A terra não a machuca? — finalmente perguntei entre risos nervosos.

— Não… a você, sim? — ela me respondeu surpresa, com uma voz grossa e muito rouca.

— Bom, a verdade é que nunca comi terra, porque desde que me lembro, não experimentei nada que não fosse esterilizado ou lavado com água ozonizada, além do que na escola infantil as professoras eram muito duras com quem ousasse levar as mãos sujas de terra ou qualquer outra coisa à boca… Então não sei dizer se machuca…

— Hum, que estranho que você nunca tenha provado. Talvez seja porque não leva em conta tudo o que pode ser comido junto com ela: raízes, minerais, formigas, minhocas, cochonilhas e, com sorte, uma centopéia — disse sorrindo de novo, e pude ver que seus dentes estavam verdes, como se cobertos de musgo.

— Aaah… Nunca pensei nisso… É difícil para mim imaginar que posso colocar algo que vive debaixo dos meus pés na minha boca — respondi um pouco timidamente, escondendo meus olhos na grama, pois de repente fiquei com vergonha de ter hábitos alimentares tão convencionais.

Ela ficou um tempo em silêncio, atenta ao que se passava à sua volta como se fosse a primeira vez que se dava conta da rua e do alvoroço dos transeuntes, dos estabelecimentos meio arruinados e da decadência adormecida suspensa no ar. Sem se virar para me ver, com uma voz ainda mais grave, respondeu:

— É compreensível, se teve que se acostumar a viver assim.

Suas palavras atingiram meu estômago como um turbilhão de ar quente. Então fui eu que fiquei sem saber o que dizer, imaginando se havia algo além de “viver assim”; sem entender bem que, não só ela vinha de uma cidade ou talvez de algum país distante cujo nome eu não havia aprendido na escola, mas também que havia algo em sua natureza totalmente estranho à minha ou ao que eu conhecia até agora, que não era muito porque nunca ousei explorar territórios fora da minha zona de conforto.

O silêncio prevaleceu como uma bolha aerostática que inflou até trovejar, graças a uma nova onda de pedrinhas ardentes. Me cobri imediatamente com a pashmina que levava amarrada no pescoço como xale e, sem pensar, me ajoelhei ao lado dela para cobri-la também. Conforme me aproximei, porém, ela começou a emitir um misto de grunhido e gorjeio tão selvagemente animal que paralisei, deixando meus braços estendidos ao redor dela, como uma espécie de pássaro em pleno vôo. Enquanto a rajada passava, e sem coragem de abaixar os braços nem de me levantar, pude sentir seu cheiro de umidade, de terra, de vários tipos de grama e um odor estranho que não consegui definir: algo que vinha de suas costas que me lembrava carne crua. Também pude ver pequeninos bichos rastejando em seu rosto como se estivessem em território familiar. Ela havia fechado os olhos novamente e não parava de grunhir/gorjear. Eu me perguntava cada vez mais ansiosamente quem era ela, de onde vinha, o que estava procurando; e ao mesmo tempo, percebendo seu desconforto diante da minha proximidade, avaliei se deveria levantar devagar para não incomodá-la mais, ou se seria mais fácil dar um pulo, fugir e esquecer o assunto.

A turbulência do ar começou a diminuir e resolvi me levantar e me despedir da maneira mais gentil possível. No entanto, assim que fiz o primeiro movimento, ela parou de grunhir/gorjear e me deteve, colocando a mão na minha bota. Escancarou a boca e soltou um uivo elétrico, como o de um pássaro noturno. Então de novo ela abriu os olhos e com a outra mão me pediu para sentar ao seu lado.

— Não vá ainda. Você pode me ajudar com uma coisa se prometer não ter mais medo.

— É difícil não me assustar se eu não sei porque você faz esses ruídos, porque você está cheia de bichos e terra, porque o ar não a afeta, ou o sol, ou…

— Muito bem, muito bem, já entendi sua estranheza. Sei que vocês são muito impressionáveis, mas não foi minha intenção. É a primeira vez que interajo com um dos seus. Não é que não tenham me visto antes, mas sim que ninguém se interessou pelo que eu faço aqui.

— Dos “meus”?

— Sim! Dos seus; sua raça, sua espécie! Você já notou que não sou igual a você. Digamos… Compartilho algumas generalidades fisiológicas, tenho um ciclo de vida muito parecido, conheço e entendo sua linguagem, embora minha capacidade reflexiva seja maior que a sua, mas meus hábitos e necessidades são diferentes…

— Mas…

— Não me interrompa. Quer ou não saber de onde venho e para que preciso da sua ajuda? — ela replicou entre zumbidos que pareciam sair de seus cabelos.

— Sim, sim quero, só que, como você disse, minha capacidade reflexiva me impede de discernir se você está inventando histórias, como a maioria dos nômades que perderam a certeza do que eram antes de viver em exílio permanente.

— Ah! Eu sei a quem você se refere. Nós os chamamos de desenraizados. Mas não, eu também não sou dessa espécie. Minha memória genética contém informações vitais que vocês descartaram muito rapidamente. Pertenço a uma colônia de hibridarius metaterrae que esteve por muito tempo contida, por assim dizer, entre os tímpanos de um arquipélago antártico há centenas de anos. É impressionante descobrir o que vocês fizeram com o mundo durante esse tempo, mas curiosamente graças a isso conseguimos sair de nossa hibernação; embora talvez eu preferisse ficar adormecida em estado latente até que todos vocês desaparecessem por completo. Felizmente, as habilidades que adquirimos entre o gelo, absorvendo o conhecimento de todo o reino naturae que se filtrou graças à água e aos minerais que nos mantiveram vivos, nos ajudarão a sobreviver à catástrofe que vocês e sua famosa inteligência desencadearam… — disse isso olhando para mim ferozmente, pronunciando cada palavra como se a arrastasse para tirá-la da boca.

Por um momento fiquei com o pensamento febril, tentando processar tudo o que ela tinha dito, procurando uma resposta que não parecesse uma desculpa ou justificativa absurda, mas não havia forma de sair imune da acusação, mesmo eu tendo nascido há apenas 20 anos. Poderia ter dito a ela que o mundo já estava podre quando eu cheguei aqui e que tentei não infectá-lo mais ao interagir com ele, embora isso não me tirasse a responsabilidade autodestrutiva que herdei como parte desta espécie. Entre hesitações que pouco a pouco se formaram, só consegui dizer:

— Não pense que eu não sei que minha própria decomposição faz parte da decomposição desta terra, e que cada exalação, cada transpiração, cada resíduo orgânico ou inorgânico que eu produzo se acumula terrivelmente abaixo ou acima dela, sufocando-a até ela estourar…

— Eu sei que você sabe. Há algo em você que ainda resiste à onda de brutal indiferença, tão comum a seus semelhantes; percebi isso quando você quis saber o que estou fazendo aqui fora, e depois, quando quis me proteger dessa matéria que vem da minha própria casa. Por isso quero lhe pedir o seguinte – sorriu de novo com os dentes verdes para fora e pegou o saco que, descobri naquele momento, não era de pano.

— Ah… Achei que era aí que você trazia suas coisas. O que é?

— Hum… de alguma forma funciona como você imaginou. Eu não deveria ter tirado, mas queria muito sentir mais uma vez o frescor, a umidade da terra viva através de toda a minha estrutura nervosa e isso só poderia acontecer se eu libertasse minhas vértebras disto.

Não pude deixar de fazer um gesto de tremenda surpresa ou espiar atrás dela, mas ela desviou do meu movimento e continuou:

— Pedi para você parar de se assustar, lembra? Agora escute com atenção, porque o que você deve fazer é muito importante. Este –disse, segurando o não-saco diante de meus olhos– é o meu meio de transporte e comunicação com outras vias vitais, seja no subsolo, na água ou através do ar e, portanto, é essencial para que eu continue viva. Normalmente viajo com alguém mais e nos ajudamos mutuamente a removê-lo e a colocá-lo depois de absorvermos, através dos nossos cabelos, as informações necessárias de cada habitat que visitamos. Porém dessa vez Sirgog, meu acompanhante, decidiu passar pelos espaços que vocês chamam de marginalizados e me pediu para esperar por ele aqui, mas está demorando mais do que o esperado e preciso continuar minha jornada para nutrir-me de outras moléculas. Tínhamos combinado que não retiraríamos nosso casco, mas como você vê certas curiosidades prevalecem. Pois bem, o que você vai fazer é o seguinte: vai inserir os dentinhos de cada válvula da parte interna do casco na vértebra correspondente, cuidando para que todo o cabelo fique dentro, como se estivesse colocando um capacete. Eu cuido do resto, mas não tenho certeza se você quer ver isso – ela terminou, me entregando o que eu agora entendia ser seu maior tesouro.

A textura era diferente do que eu imaginava. Parecia um enorme grão de café, e as válvulas eram como bocas famintas de onde saiam dentinhos afiados, que procuravam desesperadamente algo para se agarrar. Depois de me entregá-lo, seus olhos cor de vinho tinto começaram a piscar como pequenas chamas, olhando para mim uma última vez antes de agradecer e se virar para oferecer suas costas. Ela pegou seu cabelo muito comprido com as duas mãos e o ergueu no ar para que eu pudesse cumprir minha missão. De pronto fui envolvida pela intensidade do cheiro que havia sentido antes, vindo da pele descascada e da carne latejante, repleta de larvas que deslizavam entre raízes e filamentos nervosos. Movi o casco com muito cuidado para que as válvulas coincidissem com as vértebras, e senti como os dois materiais se reconheciam imediatamente, atraindo-se com exatidão. Então ouvi como os dentinhos perfuravam os ossos e trituravam a carne. Ela sinalizou agitando o cabelo para indicar que era hora de inseri-lo no casco, e assim que comecei a fazê-lo todo o seu corpo começou a tremer acompanhado de sons e palavras que eu não entendia, mas que ela repetia ritmicamente, como se fosse uma litania indispensável para a realização do ritual:

as varadeji in karnia

in nebula mineral

nérzerka majtre trália

asssshhhhiiiiiitrrrrééééjia

O movimento, a voz e o cheiro estavam cada vez mais fortes, mas me mantive firme e me certifiquei de que todo o cabelo estivesse bem guardado no casco, que gradualmente se apegava à pele até se prender como se fosse parte natural do seu corpo. Então eu vi como ela toda estava sendo desmembrada por dentro, como se os dentinhos e as bocas-válvulas a estivessem mastigando e engolindo, deixando apenas alguns coágulos de sangue, cartilagem e um pouco de pele na grama, que, por sua vez, começou a perfurar-se, atraindo para si a semente-casco para arrastá-la em sua jornada subterrânea. Fiquei ali olhando para o buraco, me perguntando o que aconteceria se eu começasse a cavar seguindo seu rastro. Imaginei que ela tivesse ouvido meu pensamento, porque em resposta senti uma nova lufada de ar mais frio e selvagem, me incitando a voltar para casa e pensar no que faria da minha vida agora que sabia que outras formas de existência eram possíveis.

Semente é um conto da escritora mexicana Iliana Vargas, originalmente publicado em português pelo projeto Filamentos, com edição de Angela Pontual e Sandra Abrano.

*Cris Oliveira (São Paulo, 1974) é bibliotecária, tradutora e escritora. Publicou o livro de poemas Escova de dentes (Paraquedas, 2023) e tem textos publicados em diversas antologias e revistas. Atualmente mora em Genebra, na Suíça, onde trabalha com gestão de coleções digitais e metadados.