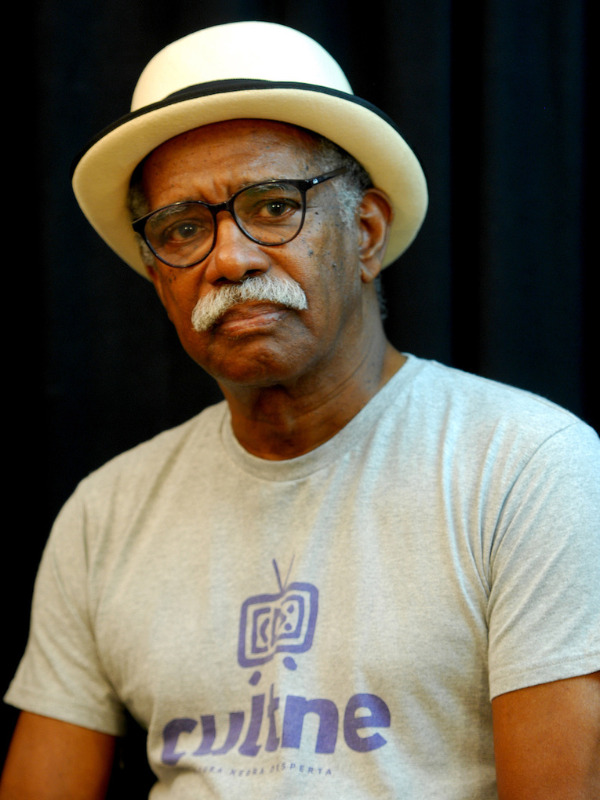

Dom Filó, é o carioca Asfilófio de Oliveira Filho, engenheiro civil, jornalista, produtor cultural e cine-documentarista. Nos anos 70, foi um dos mentores e protagonistas do Movimento Black Rio. É responsável pela Cultne.TV, primeiro canal da televisão brasileira dedicado à cultura negra e idealizador do Instituto Cultne, maior acervo virtual de audiovisual de cultura negra da América Latina, que reúne mais de 3.000 horas de conteúdo audiovisual autoral e inédito, ao longo de mais de 40 anos de registro e memória do Movimento Negro contemporâneo.

Helena Theodoro nasceu no dia 12 de junho de 1943. É professora do Programa de Pós-graduação em História Comparada da UFRJ e integra a Coordenadoria de Experiências Religiosas Tradicionais Africanas, Afro-brasileiras, Racismo e Intolerâncias Religiosas (ERARIR), do Laboratório de Histórias das Experiências Religiosas. É Conselheira do FUNDO ELAS, o único fundo brasileiro de investimento social voltado exclusivamente para a promoção do protagonismo das mulheres. Responsável pela biografia de Martinho da Vila, Helena é uma referência na pesquisa sobre cultura negra, carnaval, samba e arte.

Helena — Quando olho para trás, o que acontece é que me percebo no hoje. Hoje eu sou uma senhorinha de 80 anos que teve a felicidade de nascer de um casal de militantes negros, Jurandir Theodoro e Lea de Araújo Theodoro, que me deram desde muito cedo a noção de ser uma neguinha de classe média com uma responsabilidade muito grande, com a consciência de que a maioria da comunidade negra no Brasil era negra e pobre, e que a gente tinha que fazer muita força pra mudar essa situação. Papai era economista, mamãe era intérprete de inglês, e eu deveria lutar o tempo inteiro para conquistar o conhecimento do mundo judaico-cristão sem perder as referências dos nossos saberes negros africanos, que tinham mais de dez mil anos e que eram a fonte do saber e do conhecimento do mundo. Eu procurei seguir os passos deles, me formei professora no Instituto de Educação, estudei 11 anos de piano, seis de balé, estudei francês, eles sempre me apoiando muito, porque eram fundadores do Renascença Clube, eram apoiadores do Teatro Experimental do Negro, inclusive, sócios apoiadores da orquestra do maestro Abigail Moura, que era uma orquestra afro-brasileira, com instrumentos africanos, música afro-brasileira, e me deram uma referência muito grande de toda uma militância daquela época, os anos 50, 60. De almoço, participar de feijoadas em casa de Sebastiana Arruda, de todo o pessoal que fundou o Renascença, que conheceu todo o movimento da família da minha mãe, que era família salgueirense — meu primo Dauro era compositor do Salgueiro e minha avó fazia roupa pras baianas do Salgueiro. Minha tia Alice, mãe do meu primo, tinha uma família muito grande, muito festeira. Foi numa das festas, inclusive, que aprendi a dançar com Dondom, que jogava no Andaraí, que virou até samba de Nei Lopes. E foi uma experiência de infância muito boa e muito consciente de todo o processo racista e autoritário desse país, com um pai que tinha uma formação muito boa, era de esquerda, além de estar ligado a todo um processo da Maçonaria e que fazia questão absoluta de me colocar sempre a par do que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Minha mãe o acompanhava, escrevia poesias pra Ciência Popular e, professora de inglês, acompanhava o movimento dos negros norte-americanos. Então eu tive uma infância muito voltada para a música popular brasileira e para conhecer as coisas que você, Dom Filó, me propiciou na juventude — o soul, algumas coisas que eu já conhecia da minha infância, da relação da minha mãe, que cantava muito bem em inglês e que conhecia os Estados Unidos, os negros americanos, além das músicas negras de Angola. Depois eu me formei em direito, fiz pedagogia, mestrado em educação e doutorado no setor luso-brasileiro, comparando a filosofia de um terreiro nagô em relação ao ideal de pessoa com a escola idealista alemã. Concluindo, da visão mais ampla, muito mais abrangente da comunidade negra em relação às pessoas do que do mundo judaico-cristão. Eu escrevia também pra Rádio MEC, fazia programas voltados pra cultura negra, fui militante do movimento negro por muito tempo e comecei no programa Tarde Estudantil, depois criei uma série de programas valorizando o samba, Samba na palma da mão, programa Origens, com mestre Didi, de Salvador, radiofonizando contos africanos, falando dos orixás, falando da nossa tradição negra no Brasil, da nossa resistência, entrevistando as grandes lideranças do movimento negro, inclusive você, Dom Filó, com todo seu trabalho, Lélia González, Maria Beatriz. Sou professora universitária, dando uma disciplina sobre o princípio feminino nas diferentes tradições negras no Brasil, levando pra dentro da universidade a sabedoria negra, a filosofia negra e toda literatura da comunidade negra. Porque um país só cresce quando olha para quem o habita, e a educação no Brasil não é feita pra brasileiros pretos.

Filó — Assim como você, Helena, eu também sou filho de um casal negro. Esse casal é de origem bem humilde, tradicionalmente família pobre. Sou da segunda geração, porque a primeira geração foi exatamente o pai, meu avô, que foi um escravo livre. Ele, como escravo livre, junto com um médico branco grego, formava uma profissão que na época era o médico legista. Então tinha o prático, que era o meu avô, e tinha esse médico, que era grego, e os dois formavam a medicina legal. Eram tão amigos, tão unidos que meu pai resolveu homenagear esse médico, e esse médico, por sua vez, também homenageando meu pai, cedeu que meus tios e meu pai tivessem nomes de origem grega. Então entre meus tios tem lá o Aristóteles e o Benjamin, e tem o Asfilófio, que foi meu pai, e agora eu herdei esse nome também. Originalmente de Minas Gerais, meu pai veio para o Rio de Janeiro trabalhando como mecânico da polícia, onde conheceu minha mãe, que trabalhava como empregada doméstica para uma família de Laranjeiras. Eu vivi toda a minha adolescência praticamente embaixo do Morro do Jacaré. Então a minha relação com a família preta era muito próximo da comunidade do Jacaré e, ao mesmo tempo, com o asfalto, como a gente chamava, porque eu morava no asfalto, morava na rua Paim Pamplona, onde hoje é a Favela do Rato. Eu lembro que era garoto, era complicado, comia muito angu, até hoje eu não consigo comer angu, era angu todo dia, era angu doce, angu salgado, tudo de angu. Ainda tinha que fazer angu pro cachorro. Quando chegou os meus 18 anos, se dá meu letramento racial. Aí eu viro um ativista, por conta do racismo. Já na Escola Técnica Nacional, prestes a entrar na universidade, eu começo a circular no estado do Rio de Janeiro e ver as coisas acontecendo. E quando você vê, você começa a ganhar conhecimento. Nessa época eu começo a frequentar o clube que você citou, Helena, o Renascença. Aquele pólo de negros ali faz com que haja uma inspiração a mais, ou seja, a gente pode juntos, a gente pode fazer algo, a gente pode crescer. E, na minha época, eu via assim. Roda de samba do Renascença bombando, comandada por Elizeth Cardoso, nascendo ali João Nogueira, Beth Carvalho, Martinho da Vila, Roberto Ribeiro, Agostinho Silva, grandes orquestras.

Helena — Que tempo bom, não é, Filó?

Filó — Tempo maravilhoso.

Helena — Eita tempo maravilhoso de Renascença, Deus do céu.

Filó — Baile do Azul e Branco, Baile de Primavera, os grandes bailes. Só que tinha uma juventude que, como toda juventude, todo jovem, quer buscar algo mais, sempre está propondo algo mais. E surge, dentro do Renascença, um grupo que desenvolve uma companhia de teatro. Olha só o pessoal envolvido nessa companhia, pilotado pelo saudoso Haroldo de Oliveira, que aos 14 anos já estava na tela com Rio 40 graus. Então Haroldo de Oliveira cria essa companhia e traz Zózimo Gugu, Cléa Simões, Jacyra Silva, Léa Garcia, cria Geraldo Rosas, cria Cidinho, Antônio Pompêo, José Araújo, Zezé Motta, e por aí vai. Esse grupo foi a minha grande inspiração. A partir daí o Renascença cresce, e nós vamos para o movimento soul. O movimento soul me envolve de tal maneira que eu começo a ter o letramento racial a partir de duas frentes, já como ativista, já pensando em movimento negro, tendo ali o professor na Cândido Mendes. Tinha um grupo que se reunia na Universidade Cândido Mendes e tinha um professor, eu esqueci o nome dele agora.

Helena — Joel Rufino, José Maria Nunes Pereira, o grande Zé Maria.

Filó — José Maria Nunes Pereira. Ele fez a cabeça, foi muito importante.

Helena — Eu fui do Centro de Estudos Afro-Asiáticos da Cândido Mendes. A vantagem da maioridade é, primeiro, a gente, como preto, conseguir chegar vivo e lúcido a uma idade mais pesada. É um negócio muito bom poder olhar pra trás e ver como a gente conseguiu continuar participando e dialogando com outras gerações e com jovens, filhos, netos, bisnetos. É uma glória muito grande, porque, pra Lei dos Sexagenários, do tempo da escravidão, era uma brincadeira que ninguém conseguia chegar aos 60 anos. O tempo de longevidade da comunidade preta era 35 anos. Aos 40 anos as pessoas já estavam praticamente acabadas. E a gente tem uma tradição muito grande de ter esperança, alegria de viver, não é, Filó?

Filó — Exatamente.

Helena — O que foi a grande lição que eu tive? Eu tive uma infância muito parecida com a sua, do ponto de vista do carro, do seu pai ser mecânico, porque o meu avô era motorista de praça na Praça Saenz Peña. Minha família é toda tijucana. Ele tinha um Ford Bigode preto por que ele tinha o maior carinho. Ele lustrava aquele carro como ninguém. Tinha sido cozinheiro de navio, tinha aprendido, ele chegou a ser cozinheiro de almirante, aprendeu a fazer comidas sofisticadíssimas. Tanto que, na minha infância, ele foi morar conosco depois que ficou viúvo e me ensinava todas as coisas de comida, de entrada, de pratos principais. Eu gosto de cozinhar até hoje. Cozinha pra mim tem cheiro, cara e gosto de avô. E ter avô é muito bom.

Filó — Eu não tive contato com meu avô. Eu tinha as matriarcas. Por exemplo, sabe quem é que convivia com a gente? Ela se foi agora, nossa querida Léa Garcia.

Helena — Nem fala. A Léa Garcia faz parte da história da minha vida, ela era amiga da minha mãe. Eu conheci Léa Garcia quando tinha 12 anos. Senti demais a perda dela, porque hoje estou usando o teatro como meio de mostrar a vivência da comunidade preta. Então eu fiz uma trilogia das matriarcas falando na primeira mãe de santo, que está com a Vilma Melo. A gente vai encenar uma nova temporada agora em setembro no Glauce Rocha. Tivemos uma temporada no ano passado, no Centro de Cultura Laura Alvim, tivemos uma outra temporada agora em agosto no Teatro Ipanema, e em setembro vamos ter uma outra temporada no Glauce Rocha, no centro da cidade. E nessa trilogia das matriarcas eu coloco a visão de mulher no princípio feminino bantu Jeje-Nagô, que é a visão da mulher sagrada que faz do seu corpo um verdadeiro altar, secreto, porque ela tem o segredo da vida, da maternidade e da política, porque ela resolve as coisas através do papo.

Filó — Esse papo, você está falando agora, eu viajei lá atrás. Antes de vir pra Pequena África, a tia Henriqueta morava perto do Cristo, aí tinha uma cachoeira, eu lembro disso até hoje, era garoto, e a gente colocava todo domingo toda a família que estava no Rio de Janeiro pra ir pra casa dela. Aquele mesão comprido cheio de comida. Todo mundo sentava, comia, aí tinha aquelas falas, e tinha uma vitrola. A vitrola era pra depois ouvir Nelson Gonçalves, aquelas coisas todas.

Helena — A mesma coisa na casa da minha tia Pequenina. Todo final de semana a gente ia na casa de uma tia. Tia Pequenina morava perto da gente, no Lins, mas a família da minha mãe era basicamente da Tijuca, e tia Alice morava na Rua Dona Maria, na casa do Dalmo da Salgueiro. Tinha um quintal grande, e a família toda se reunia nos aniversários, no Natal, na casa de tia Alice. E ainda tinha uma variação, o primo Sussinha, que morava na Ilha do Governador, casado com tia Conceição, que eram da União da Ilha, escola de samba. Porque eu sou salgueirense desde que me entendo por gente, porque a família toda era salgueirense. Através do meu primo Luiz Cláudio, que era compositor, que eu conheci o Franco e os compositores da União da Ilha do Governador, e era uma farra esse encontro. As comidas de tia Conceição à beira-mar e as festas na casa da tia Alice, onde todo mundo se reunia, comia, e com Santinha, que era a grande inspiradora de todas as mulheres, do Dondom, que jogava no Andaraí. E Dondom organizava as coisas com as crianças, ele fazia concurso de dança, ele era de um elegância!

Filó — Sabe qual era a roupa da época? Eu lembro que os coroas chegavam com S120, linho.

Helena — Olha, o meu tio Valdir andava num chique, porque eram todos negros urbanos, sindicalizados, lutando por reforma agrária, por direitos trabalhistas, era todo mundo muito consciente da política nacional. Eu tive uma vivência com negros muito militantes. E eles se reuniam nos almoços dançantes com Moacyr Silva no Clube Municipal.

Filó — Bons tempos. Eram grandes orquestras.

Helena — Ia a família toda, inclusive as crianças. A gente ia nos bailes dançantes.

Filó — Severino Araújo.

Helena — Severino Araújo. Eu tenho fotos do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, de todo mundo dançando. Alegria sempre fez parte da minha história. Tanto que eu chego aos 80 anos com muita alegria de viver, porque tive uma lição na minha vida toda no sentido de saber que a vida é feita de coisas boas e ruins, mas que se a gente se ativer às coisas ruins, a gente perde o prumo.

Filó — Exatamente. Você quer ver uma coisa interessante? Na minha família, ninguém tinha curso superior, o grande lance era ser professora ou enfermeira-chefe do Hospital Gaffrée e Guinle, esse era o top. Eu fui o primeiro da família a ter curso superior. Disseram “você tem que ser” e eu assumi aquela responsabilidade. Eu vou fazer o que eles querem, eu tenho que fazer, mas o meu negócio era música, meu negócio era teatro. Mas eu fiz, me formei, etc. Só que chegou uma hora que eu falei: “Eu vou pra outra praia”. “Mas como é que você vai sair de A pra B?” Eu falei: “Eu vou fazer uma ponte”. Aí fui fazer cursos. Naquela época eram cursos de extensão que se chamava. Aí eu fiz Escola Superior de Propaganda e Marketing, na década de 90, FGV, pra justificar que não estava parado. Mas sempre caindo mais pra humanas. E não parei mais.

Helena — É isso. Eu também fiz universidade, mas nunca deixei de acompanhar essa vertente da alegria, da arte e da cultura, porque toda quinta-feira mamãe ia pras conferências da Academia Brasileira de Letras. Ela escrevia, adorava cantar, a família toda salgueirense ou na União da Ilha do Governador, a relação direta com a música, com o samba. Mamãe adorava cantar, uma voz linda.

Filó — Helena, não sei se aconteceu contigo… Teve uma fase que meu pai queria porque queria que eu tivesse o curso de datilografia.

Helena — Foi o primeiro curso que eu fiz.

Filó — Eu lembro que tinha lá uma tampa em cima daquela máquina Olivetti ou Remington, eu lembro até hoje, “asdfgh”, espaço, tinha que bater…

Helena — Não é só isso, não. Não é só datilografia, não. O papai e a mamãe diziam: “Pra você mandar, você tem que saber fazer, não tem que pensar que vai ser neguinha de classe média, dondoca. Não, você tem que saber quanto custa”. Eu aprendi a cozinhar, fizeram de tudo pra eu aprender a costurar, eu aprendi a costurar até fazendo aqueles modelos de papel, e cortando no papel, mas eu detesto costurar, uma coisa que eu não gosto é essa parte de roupa. Do resto tudo eu gostava muito. Cozinhar eu cozinho até hoje, gosto muito. Mas essa coisa de cozinhar, arrumar a casa, fazer uma boa faxina, fazer uma boa comida, deixar a casa toda nos trinks, aprender a receber as pessoas e achar sempre muito bom fazer boa de boca, sabe? Oferecer almoços, jantares, sempre comida fazendo parte de todo um processo de encontro, de pensamento, desenvolvimento. “Ah, queremos elogiar alguém? Vamos fazer um almoço, vamos fazer um jantar.” “Vamos reunir a família? Vamos sair pra fazer um almoço conjunto, vamos almoçar na rua, vamos fazer alguma coisa.” Sempre sabor e saber juntos.

Filó — Era muito coletivo.

Helena — Muito. Coisa tribal mesmo, vem da nossa ancestralidade. E havia um processo muito grande de interação, porque minha mãe era amiga de Léa, tanto que quando eu estava falando da trilogia que eu fiz, o Mãe santo foi com a Vilma Melo, que é um monólogo, conta um pouco da minha história, a perda do meu filho, e de todas as mulheres que sofrem uma série de discriminações, mesmo conseguindo galgar altos postos. O primeiro, Mãe Santo, fala sobre isso, que a gente diz que não é mãe de santo, é mãe do santo, somos mães, somos mulheres que têm relações com o mundo tendo muito prazer em sermos mulheres. Na segunda peça, Mãe baiana, dona Léa gravou com a gente o vídeo, e ela só aceitou fazer Mãe baiana, que é um diálogo entre avó e neta, porque era comigo. Porque ela estava com uma peça em São Paulo, e ela tinha que regravar Os arcanjos na Globo quando ela terminasse a temporada dela em São Paulo. Aí no final do ano passado ela leva um tombo e quebra a bacia e tem que ficar em cadeira de rodas. A gente tinha pensado nela. Nesse segundo semestre nós primeiro gravamos, e a gravação com ela foi maravilhosa, fizemos uma vídeo-peça com um tempo menor do Mãe baiana e gravamos com ela. Ela é maravilhosa. Tanto que nós oferecemos de graça e vamos continuar oferecendo nessa temporada lá no Glauce Rocha, antes do espetáculo da Vilma, gratuitamente para o público, o Mãe baiana com dona Léa Garcia e Luana Xavier, que é a neta da Chica Xavier. E a gente vai tratar nesse Mãe preta exatamente de um papel muito político, integração das diferentes gerações, da visão do mundo capitalista, que deixa as pessoas mais velhas colocadas de lado, enquanto na nossa tradição negra os velhos representam livros. Quando uma pessoa mais velha falece, é uma biblioteca que se queima, essa é a nossa visão. Então, nas nossas famílias, a gente ouve os mais velhos, a gente conversa com eles. Inclusive, dentro da universidade eu tenho feito muito isso, fazendo com que os jovens bolsistas entendam que não adianta entrar na universidade e entrar no matching do mundo judaico-cristão de olhar pro mais velho como sendo aquele que está ultrapassado, porque o jovem tem resposta pra tudo. É preciso entender que nem sempre a gente pode enfiar o pé na porta, que a ponderação, que a sabedoria tem o seu espaço e é muito importante. Nós somos apenas jovens há mais tempo.

Filó — Agora, Helena, mais próximo da ancestralidade.

Helena — Exatamente.

Filó — Sempre que eu estou com essa garotada, fico provocando eles, porque eu acho que é o caminho. Provocá-los significa que eles vão realmente partir pra continuar nosso legado. Agora, eu questiono eles com o seguinte: “Você aprende todo esse conhecimento, vai pra universidade, aprende isso tudo, vai, sai da universidade, vai pro mercado de trabalho e não devolve nada pra comunidade, de fato?”. Entendeu? Isso aqui é o nó. Então não adianta, saiu da comunidade, cresce, mas não devolve de fato.

Helena — Exatamente. Porque o sistema estabelece uma relação não comunitária. Eu sou porque nós somos. Fica parecendo aquela coisa da meritocracia, quando, na verdade, há interesse de você calcar determinado esporte ou estar em determinados lugares. Inclusive, a educação tem estado muito numa caminhada não de pensamento crítico, mas de você dizer o que é conveniente. Se as pessoas aprendessem a ser sinceras e a dizer exatamente o que pensam, o mundo seria muito melhor. Mas todo o processo educacional brasileiro ensina as pessoas a dizerem o que é interessante, conveniente para manter o seu status e pra ser bonzinho diante de quem interessa.

Filó — Vou provocar você. Você é sábia, essa resposta só você poderá dar com propriedade. Onde estaremos daqui a um século, nós, negros? Quer dizer, quem vem aí, pode ser que a gente volte aqui.

Helena — Tenho certeza que daqui a um século nós, negros, estaremos lutando ainda para que esse mundo nos deixe ser como somos. Por quê? Veja bem, um século são cem anos. Nós tivemos… Eu estou com 80 anos, faltam 20 pra completar um século, mas eu nasci em 1943, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Eu nunca imaginei que a gente pudesse ter uma guerra novamente, nos dias atuais, como a gente está tendo na Ucrânia, o ataque de Ucrânia, de Rússia, as torres gêmeas de Nova York, determinados aspectos de violência. Se você olhar a vida nos anos 50, ela era um pouco menos violenta do que agora. Então qual é a perspectiva que a gente tem do desenvolvimento do mundo? Se continuarmos cuidando apenas do desenvolvimento tecnológico, sem pensar no desenvolvimento das pessoas, se cada vez mais as pessoas forem tratadas apenas como dados num papel ou pontinhos num mapa, eu acho que a gente acaba chegando no Planeta dos Macacos, acaba destruindo, o que a gente já está fazendo com o meio ambiente. Então vê, a gente já está tendo calorão no inverno, uma friaca incrível no inverno no Brasil como a gente nunca sentiu.

Filó — Em 24 horas nós tivemos um calorão e, agora, 20°C.

Helena — Um calorão como a Europa nunca sentiu.

Filó — Uma loucura.

Helena — Incêndios, nevascas, chuvas torrenciais, todo um problema de desencontro, porque o homem não se olha como natureza e, na verdade, Filózinho, nós somos o ar que respiramos, nós somos a água que corre no nosso corpo, é o nosso sangue, nossos hormônios. Nós somos a terra, ela constitui nosso corpo e nossos órgãos, e nós somos o calor gerado pelos movimentos desses órgãos e pelo batimento cardíaco. E como é que a gente, no mundo judaico-cristão, tem a qualificação de homem e natureza? Homem é a natureza.

Filó — Você tocou em uma questão central que parece ainda hoje silenciada: o homem não se vê como natureza.

Helena — Não se vê. Se o ser humano não pensar na importância do afeto, da amizade, em como é bom olhar você, como é bom lembrar as coisas todas que a gente viveu na nossa juventude, como é interessante a gente poder trocar com os nossos jovens e entender… Meu Deus, que pena Mc Marcinho ter ido tão cedo, como é importante o hip-hop. Isso não impede de eu ser uma mulher beethoviana, ter estudado 11 anos de piano, entender de música clássica, gostar de ópera, sair sambando na avenida, fazer enredo pra escola de samba. Porque todos esses elementos mostram diferentes momentos na vida da humanidade: a música clássica é uma música antiga, que estava lá atrás como os ancestrais, mas toda sabedoria que a gente tem no mundo moderno é a partir de coisas que vêm de outros lugares. Então é importante a gente entender que se não nos voltarmos para a humanidade da humanidade, se a gente não colocar o sentimento como sendo básico e fundamental, se a gente aprender a não sorrir, a não olhar as coisas desarrumadas e entender que a gente passou por ali, é muito bom. Do que adianta estar sempre tudo muito bonitinho, arrumadinho, no lugar, se a gente não souber que nós não temos todas as respostas, que a gente precisa do outro pra crescer?

Filó — Ouço você e olho para trás. Quando penso no que mais mudou no meu tempo vivido, fico em dúvida. Mas aí me vem a certeza do que não mudou. Vou te dizer uma coisa que não mudou desde a minha primeira chegada neste mundo: o afeto familiar, a questão da família. Pode acontecer o que acontecer, a família flutua na vida humana. Acho que a família vai nos moldando, a família nos molda. Isso que eu trago de diferencial nessa trajetória toda.

Helena — Eu assino embaixo. Porque meu marido, meu filho, meus netos, meus primos, meu pai, minha mãe e meus avós continuam fazendo parte da minha vida hoje, no sentido de que eu não posso estar aqui se não fosse meu pai e minha mãe. As coisas que eu faço hoje, se eu não me reportar ao meu avô, à minha preocupação com a educação… Pensando que hoje nós temos cotas, temos uma universidade um pouquinho mais aberta, mas ainda muito fechada, muito retrógrada, tem muito que caminhar, muito o que fazer. Mas respeitar o outro, independente de ser longevo que nem eu ou não, saber que eu aprendo com ele, que eu tenho necessidade dessa relação com outra pessoa, porque nenhum ser humano é uma ilha, a gente precisa realmente ter contato com outras pessoas, diversidade é riqueza. E eu fico entendendo como as pessoas ficam tão nervosas de verem outro diferente. Por que tanto preconceito com homem trans, mulher trans, com LGBTQIA+, por que isso? Cada um tem que ser feliz ao seu modo, e a gente deve respeitar o outro, que é diferente da gente, porque cada um de nós é completamente diferente. E a família nos ensina isso, como gostar do outro apesar das diferenças, apesar dos pesares. Só a família nos ensina isso.

Filó — Verdade. E há a família na qual nascemos e a família que construímos e formamos, com amigos e amores.

Helena — Concordo plenamente com você. Inclusive no sentido da nossa tradição, que é a família extensiva. Você é minha família, você é um irmão, você é um elemento que faz parte da minha vida, da minha história. É um prazer muito grande encontrar você. Pode não ser da família biológica, mas é da minha família afetiva, como diz Martinho. Nós temos um éthos comum, nós temos um axé comum, que é um sentido dessa harmonia entre as pessoas que impede a guerra, que impede a disputa, que faz com que a gente possa entender que uns são muito bons numas coisas, outros são muito bons em outras, mas todos são absolutamente necessários.