Imagens fotográficas em História do olho

Atenção, este texto traz spoilers.

Quando li pela primeira vez História do olho, de Georges Bataille, fiquei impressionada com sua potência imagética. O livro é um convite a fabulações visuais. E, como numa sequência de fotografias ou cenas em movimento, as imagens se formaram em minha mente para nunca mais sair. Estavam lá, em sua maioria coloridas, algumas em preto e branco, borradas, granuladas. Havia de tudo. Todas fotográficas.

Esse é um aspecto interessante a ser pensado. Afinal, eu não havia imaginado pintura ou desenho, mas fotografias. Obviamente não há resposta única para minha inclinação; a subjetividade de cada leitor oferece seus próprios recursos para fantasiar as cenas narradas. Ainda assim, há algo do dispositivo da fotografia que convém levarmos em consideração: ele pode nos oferecer uma dimensão de realidade — por mais que esta seja uma ideia questionável, bem como seria confiar na veracidade de História do olho.

A partir de algumas escolhas, conscientes e inconscientes, que compõem minhas fotografias mentais (e sem a pretensão de uma análise literária), proponho associações que relacionam as duas linguagens, literatura e fotografia. É certo, cada leitor tem seu próprio imaginário, e Bataille, através de seu livro, soube brilhantemente evocar fantasias. Inclusive as minhas, enquanto fotógrafa.

( * )

As imagens de História do olho oferecem um radicalismo para a imaginação. Aqui, não me refiro a uma dimensão fantástica no sentido de objetos e seres cujas formas são desconhecidas. Muito pelo contrário. De maneira geral, os elementos descritos no livro nos são incrivelmente familiares: leite, armário, mijo, ovos. E, para mim, esse é um trunfo. Durante a leitura, somos surpreendidos pela naturalidade da maioria de suas imagens. Lá estão elas, livres e estranhamente naturais.

Efeito similar pode ser causado por algumas fotografias (tomadas as devidas particularidades que cada linguagem oferece), ao tirarem vantagem da qualidade de verossimilhança que carregam, ou seja, de sua capacidade de transmitir uma sensação de “verdade”. Para entender melhor onde quero chegar, façamos um breve resgate histórico: por um viés exclusivamente físico, poderíamos pensar a imagem fotográfica como uma impressão luminosa, capturada a partir de um objeto e congelada sobre um suporte. Ou seja, a luz emanada pelos elementos de uma cena é capturada pela câmera fotográfica, transformando aquele instante em uma imagem. Essa relação técnica fez parte do entendimento do que é fotografia e contribuiu para a construção de uma espécie de “verdade” que ela carrega: o registro de um instante que existiu.

A imagem fotográfica, no entanto, é muito mais que isso. Há uma complexidade de elementos, escolhas, recursos que compõem a visualidade final e de que não trataremos neste momento. Nos limitaremos aqui a pensar na sensação mencionada, algo como “aquilo existiu, aquilo estava lá, porque estou vendo o seu registro”, que uma fotografia pode oferecer, mesmo que, na prática, sua construção não funcione exatamente assim. Inclusive no recorte de uma vida cotidiana atravessada por IA, fake news e deep fakes, a educação imagética e tecnológica se faz urgente.

Para o mundo ficcional, no entanto, essa relação com o palpável pode funcionar lindamente. A imaginação que flerta com a realidade não poderia ser mais erótica. Parece que aconteceu. Será que aconteceu? Deve ter acontecido. Aconteceu.

Retomo então o fio da meada: o tom de naturalidade com que os fatos (nem sempre banais) são narrados no livro é tamanho que a imaginação cede, se lambuza, sem tempo para resistir moralmente. Bataille brinca com nossa capacidade imagética, favorecendo a construção dessas “imagens fotográficas” ao oferecer elementos prosaicos em situações factíveis: “A partir dessa época, Simone adquiriu a mania de quebrar ovos com o cu” — abriria o capítulo “O armário normando”. Tenho a sensação de que, transpondo para o mundo da fotografia, o mesmo artifício seria o que faz nos entregarmos a uma imagem, flertando com o que de real aquilo poderia ter, afinal, a estamos vendo.

“Simone colocou o prato num banquinho, instalou-se à minha frente e, sem desviar dos meus olhos, sentou-se e mergulhou a bunda no leite.”

Colorida, tons suaves quase pastéis, ar matinal. Será o leite? Não importa, as manhãs são sensuais por si só. A atmosfera me lembra o trabalho de Rinko Kawauchi, fotógrafa japonesa cujas imagens, mesmo as noturnas, costumam oferecer brandura na cor. Porém, diferentemente da artista, que com frequência brinca com texturas, nesta “fotografia” tudo é muito definido, em foco, sem flair ou contraluz, contribuindo para a concretude daquilo que vemos: a bunda de Simone mergulhada no leite. A imagem é serena, contrapondo-se ao gesto impetuoso da personagem. Nada daquele ambiente sugere; Simone, sim. Somos surpreendidos pelo ato que se realiza diante dos nossos olhos, sem rodeios. Seu vestido claro, feito de algodão fino e mole, está suspenso em suas mãos, enrolado pouco abaixo da cintura. Em minha fabulação imagética, percebo que sempre visualizei o leite numa tigela. No entanto, não há uma no texto, poderia ser um prato. O leite transborda, vejo uma poça dele no chão. O ruído da casa cessa, acompanhando nossa falta de ar. O olhar de Simone me desafia, o clique é feito.

“Aconteceu, de repente, uma coisa louca: um ruído de água seguido do aparecimento de um fio de líquido, que começou a escorrer por baixo da porta do móvel.”

O trecho se encontra também no capítulo “O armário normando”. Quem está dentro do armário é Marcela, personagem que perturba eroticamente o narrador e Simone. Mais uma vez, percebo o quanto minha imaginação preencheu visualmente todos os espaços do texto. O móvel nunca foi descrito, ainda que eu saiba exatamente como ele é: estreito e baixo apesar de sua altura maior que a largura, duas portas ornamentadas por uma moldura em alto relevo, pés curtos unidos por um arco, fechadura de metal envelhecido. Esta também é uma “fotografia” colorida. A madeira do assoalho se aproxima do tom dourado escuro do armário. A luz é baixa e quente, unificando a cor do enquadramento do quarto. Na apatia da regularidade cenográfica, um destaque: o líquido que escorre pela porta e pinga, reluz.

Na cena descrita no livro, não vemos Marcela, mesmo que possamos enxergá-la corada, entre o prazer e a agonia. Já nos lembraria Philipe Dubois: “[…] o que uma fotografia não mostra é tão importante quanto o que ela revela”. Essa compreensão serve também para o texto, a pintura, a escultura, o jogo erótico. Não ver autoriza ver de um tudo. Aquilo que não sabemos, preenchemos. A partir da porta fechada, fantasiamos.

“Tínhamos pulado o muro e nos encontrávamos naquele parque onde o vento forte agitava as árvores, quando vimos uma janela abrir-se e uma sombra amarrar firmemente um lençol às grades […] no meio do lençol, que se estendia ao vento com um ruído estridente, havia uma grande mancha molhada que se tornou transparente ao ser atravessada pela luz da lua.”

Não há dúvidas, esta é uma cena em preto e branco, granulada, e o lençol é uma mancha ao vento. Nela, há algo de Antoine D’Agata, fotógrafo francês cujo borrão das imagens sugere monstruosidade e prazer. O branco do lençol se destaca entre os tantos tons de cinza que compõem a imagem: as árvores ao redor, a edificação junto da janela gradeada que sustenta o lençol, o céu escuro que envelopa o quadro fotográfico. A baixa velocidade do clique faz do lençol um vulto branco, um fantasma reluzente em oposição aos demais elementos que vemos.

Diferentemente da maioria das cenas do livro, neste caso, as características técnicas de minha fotografia mental contribuem para uma imersão no fantástico: pouca definição, ausência de cor, objetos borrados, grão. Seus elementos oferecem ao olhar uma atmosfera distante daquilo que entendemos como verossimilhança, nos afasta de uma dimensão com a realidade e nos convida a nos aproximar da pintura ou do desenho. O mistério é ampliado a partir dessas escolhas visuais. Trata-se de uma tentativa de dialogar com Bataille, que, neste trecho, também convidou a um universo incrédulo e improvável, em que é possível ver a mancha molhada de um lençol que sacode ao vento através da luz da lua.

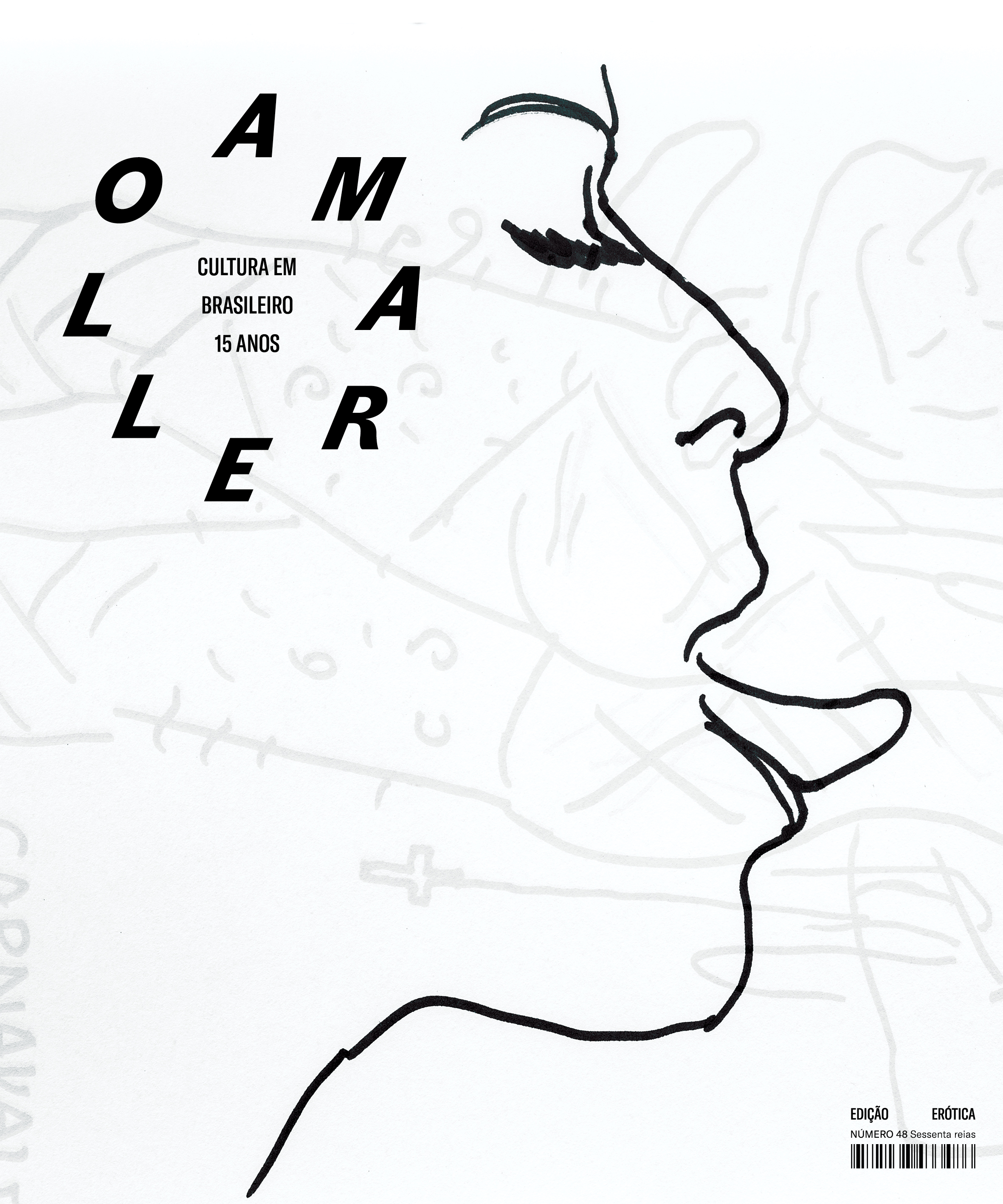

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista