O homem, um acidente geológico

Um ensaio sobre humanidade, monstro, literatura e fotografia

1. O nome do homem, o nome do outro

Gosto muito de contar a seguinte história. Uma escritora criou um monstro sem nome. Um monstro sem mãe e cuja figura paterna era um cientista cruel. O monstro sofreu muito, afinal, não poderia ser amado, justamente por ser monstruoso. Mas houve uma justiça humana no final: o público gostou tanto dele que, ao longo dos tempos, cometeu um deslize: nomeou o monstro e se esqueceu do cientista.

Essa é a história mais bonita sobre a popularidade de Frankenstein ou o Prometeu moderno, de Mary Shelley, cuja criatura sem nome recebeu o nome, no imaginário popular, de seu criador, Victor Frankenstein. Uso essa fábula sobre a recepção da obra de Shelley quando quero falar sobre Antropoceno, essa nova época estranha e sombria em que vivemos, na qual a ação humana mudou a própria geologia do planeta. Afinal, existe também um deslize quando se usa o termo “Antropoceno” — Eileen Crist, uma socióloga que se dedicou a estudar animalidades, alerta que o termo literalmente significa a “era dos homens”. Assim, se olhar bem, o público também cometeu suas justiças, ao nomear uma era monstruosa com nosso próprio nome. Inclusive, no radical Anthropos, ressoam também um abismo, um antro, um outro.

2. A história deve mudar

É quinta-feira. Mais uma tarde em que preparo aulas. O tema é o que andei trabalhando há alguns anos, literatura e emergência climática. Nos títulos, antes se usava a expressão “mudança climática”, mas isso caiu um pouco em desuso, pois parecia designar uma transformação sem a interferência humana. Houve depois a fase em que se passou a adotar “crise climática”, uma expressão também não muito feliz, pois poderia transmitir a ideia de situação passageira. Agora se usa “emergência climática”. Qual será nossa próxima etapa para nomear o que acontece ao redor do planeta?

Enquanto o café esfria ao meu lado e os céus de Brasília não se cansam de chover, escolho uma das minhas citações favoritas de Donna Haraway, a filósofa e cientista estadunidense, uma anciã. Minha apresentação em slides não fica tão bonita quanto a frase. Observando a tela escura, torço para que a citação transcenda as letras frias e toque algum pedaço de coração do outro lado:

“Pensar devemos; devemos pensar. Isso significa simplesmente que devemos mudar de história; a história deve mudar.”

Anoto mentalmente: não esquecer de mencionar que os grifos em itálico estão no original. Mas é no papel que escrevo minha cola: a primeira frase é um adágio de Virginia Woolf, repetido por Isabelle Stengers, que Donna Haraway me traz e eu trago até você. Pensar devemos.

Na aula da noite, pretendo comentar a força da literatura para transmitir os dados duros que outras ciências nos gritavam, mas não chegavam aos ouvidos mais profundos das mentes. Para chegar a estes precisamos passar primeiro pelo coração. É como diz minha amiga Gisele Mirabai: é preciso comover. E a arte tem um condão para tocar lugares inacessíveis a outras linguagens. Por isso, amamos a criatura e esquecemos o cientista.

Enquanto preparo a aula, não deixo de me sentir vazia com tantas notícias trágicas na palma da mão na tela do celular. Qual será a próxima catástrofe a rolar nas telas infinitas? As chuvas? A seca? Os furacões? A única certeza que existe sobre furacões é sua imprevisibilidade. Parece que isso poderia ser estendido às catástrofes de maneira geral, contudo, exercer a esperança é uma prática, em alguns dias, inglória.

Respiro, procuro ajustar bem os slides e ergo a coluna. Arrumo o queixo. Foi esse erguer a coluna que nos fez assim, Anthropos, outros.

3. Um achado de pesquisa

Fazer pesquisa também é criar laços profundos de amizade e receber presentes raros. Quem diria que um dos grandes presentes que recebi este ano seria um texto? Um achado de arquivo. Um colega estava procurando outras coisas numa pesquisa em jornais antigos, topou com um artigo e logo se lembrou de mim. Enviou por WhatsApp, direto da máquina do tempo.

Muita gente fala sobre o conceito de “Antropoceno”, que, apesar do pioneirismo dos dois cientistas que nomearam essa época nova da geologia, Eugene Stoermer e Paul Crutzen, no início do século XXI, já estava sendo cozinhado por outras pessoas. Por exemplo, ficou famoso o geólogo italiano Antonio Stoppani, que, em meados do século XIX, se referiu à força humana como forças telúricas.

Mas ninguém poderia imaginar que um brasileiro já estaria marinando esse conceito cem anos antes. Euclides da Cunha publicou, em 1900, uma crônica impressionante — ainda mais se se pensarmos que só agora os contornos do que seja a época antropocênica ficaram indiscutíveis. Com sua marca registrada de bigodes, rosto fino e anguloso, o então Euclydes (grafado assim, com y), nascido no município de Cantagalo, no Rio de Janeiro, parece ter acordado bem cedo para descrever com minúcia geológica esse novo tempo.

Na crônica, intitulada Fazedores de deserto, o autor reclama de como o clima do estado de São Paulo se alterou com as imensas plantações de café. Com observações que vão da física à meteorologia, ele mostra como os onipresentes cafezais impuseram uma mudança no território. Aliás, com um erro: o jornalista imputa erroneamente aos povos originários a culpa pela devastação por praticarem a coivara, algo que hoje se sabe benéfico à terra por sua escala, rotatividade e diversidade do plantio.

Quase descrevendo o próximo verão de 2025, o texto se inicia assim:

“É natural que todos os dias chegue do interior um telegrama alarmante denunciando o recrudescer do verão bravio que se aproxima.”

Mais adiante, depois de descrever a mudança do clima a partir da mudança da paisagem, ele anuncia com uma clareza mordaz:

“Porque há longos anos, com persistência que nos faltou para outro empreendimentos, nós mesmo a criamos.

Temos sido um agente geológico nefasto, e um elemento de antagonismo terrivelmente bárbaro da própria natureza que nos rodeia.”

A ideia de geologia não pode passar despercebida. Incrível como Cunha, já tão cedo, percebia que a própria estrutura planetária estaria sendo alterada por essa ocupação e transformação desmedida de tudo.

Em outras obras, inclusive, é notável como ele abusa de metáforas geológicas. Em Os sertões, o autor compõe seu périplo a respeito das lutas sertanejas por uma racionalidade moderna a partir da seca e da inundação, a partir da vegetação e do horizonte, estando as pessoas imiscuídas à paisagem. Mesmo que seu olhar seja preconceituoso à nossa época e defensor dos ideais de “nação republicana” do período, Cunha talvez tenha conseguido traduzir uma paisagem que contém o humano. Uma barreira, uma rede, um invólucro. Não mais o outro, o meio que nos circunda, o meio ambiente.

Na literatura, algumas coisas ambíguas nos escapam. Sem querer ou sem conseguirmos resistir, surge uma paisagem que contém o humano, um todo, o um. Mas logo nos escapa.

4. O centro das coisas

Nas discussões ecológicas, um ponto que sempre me chama atenção é a noção de centro. Em uma célula, onde é o centro? Certamente onde ocorre a maior transformação. Num país, onde é o centro? Não será onde ocorre a maior transformação de algo em outro? Será que não são os lugares insuspeitos, as minas, as plantations, as plataformas de petróleo, os centros de tudo?

Outra ideia interessante é: o planeta é redondo. Assim, o centro está em todas as partes. Inclusive nesta página que você lê agora.

Quando Euclides desenha uma paisagem que contém pessoas, a paisagem não é mais acessória, é central. Uma das ideias bonitas para um futuro é descentralizar as pessoas, descentralizar o humano, fazer do homem vitruviano um brinquedinho esquecido numa caixa antiga. Talvez as pessoas fiquem mais calmas. Menos neuróticas e menos cheias de si. “De perto, de perto, todo mundo é normal”, diria minha amiga Vanessa Guedes. Respirarmos nossa própria insignificância faz bem. Expiramos nossos excessos e sentimentos excessivamente egoísticos. Rirmos de nós mesmos. Isso nos traria uma imensa liberdade. Talvez até poderíamos ser felizes.

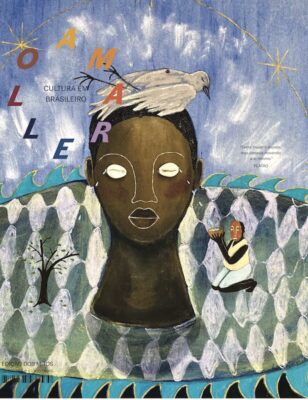

5. Fotografar o Antropoceno

Um dos gestos mais contemporâneos é fotografar casualmente. Houve um salto dessa tecnologia da experiência de Louis Daguerre até hoje. Agora o mundo parece inimaginável sem a lente, sem a tela, sem a reprodução fidedigna, que parece estranhamente falha em nos devolver o mundo.

Lendo um artigo O olho do Antropoceno, de Ana Maria Mauad e Marcos de Brum Lopes, sobre fotografia, não deixo de descobrir algo que os autores apontam — a representação da escala da catástrofe ecológica:

“As fotografias de ‘Little Boy’ e de ‘Fatman’, os nomes dados às duas bombas que destruíram, respectivamente, Hiroshima e Nagasaki no ano de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, podem ser vistas como portais para um outro tempo.”

A foto que não consigo publicar aqui não retrata somente a catástrofe. Ela marca uma cronologia. Uma imagem é um tempo. Outro. Diferente do vivido.

Como olhar para um tempo? Seria a fotografia potente o suficiente para olharmos uma época? Como acompanhar essa capacidade estranha de transformar o mundo num antro próprio, num outro? Ao mesmo tempo, a fotografia também não faz parte da natureza? Anoto essas perguntas bobas num bloco de notas eletrônico.

6. O hábito da esperança

Termino de preparar a aula e há um raio de sol tímido nas calçadas. As árvores estão vestidas de rendas de gotas transparentes. Minha vista está mais cansada, mas a cabeça voa. Abro o celular num gesto mudano e faço as imagens deslizarem sob meus dedos. Deveria aproveitar o final de tarde deslumbrante, mas alguma notícia besta captura a minha atenção. A sombra da monumentalidade antropocênica me impede de ser outra.

E no centro desse movimento, de abrir o celular e negar a tarde lá fora (ao mesmo tempo, a tarde também está contida no aparelho em minhas mãos), tento cultivar o hábito da esperança. Procuro levantar a cabeça, na postura que gostamos tanto, na famosa insignificância da espécie. Com vontade, procuro rir de mim mesma.

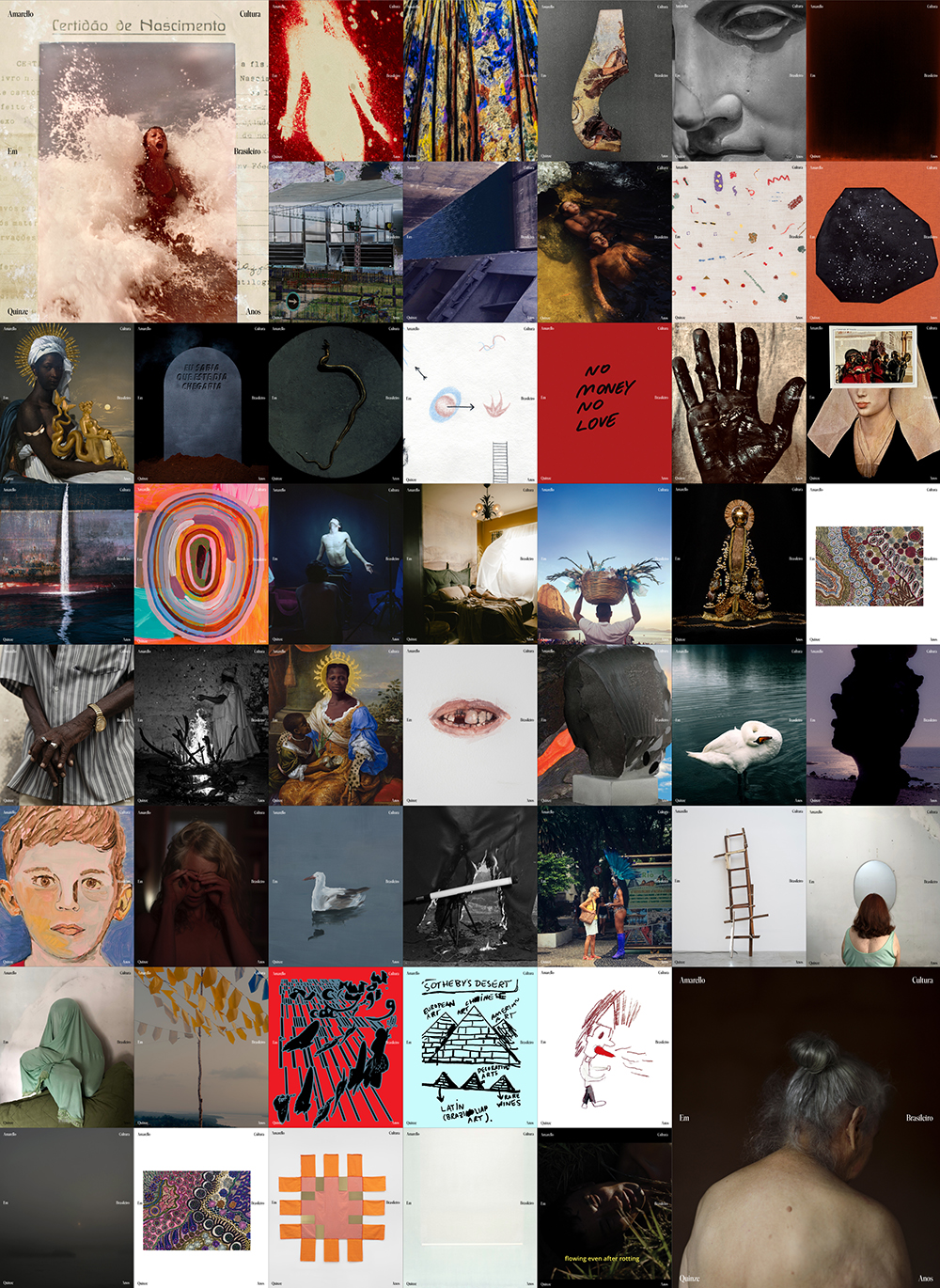

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista