Conte um pouco sobre sua formação. Você é arquiteto, certo?

Sim, me formei na FAU como arquiteto e urbanista em 2000, mas, na metade do curso, já comecei a me interessar pelas artes e querer experimentar um pouco a pintura. Foi quando fui fazer um ateliê aberto no MuBE com o Sérgio Romagnolo. Eu lembro bem a conversa que tive com ele, que eu queria aprender a pintar, e ele simplesmente falou: “OK, então pinte”. Esse talvez tenha sido o melhor direcionamento que poderia ter recebido naquela época. E, no fundo, é exatamente isso. Vá lá e pinte. E foi assim que comecei. Ainda na faculdade, participei de alguns salões, e fiz uma individual na galeria Adriana Penteado. Meus colegas de galeria eram Carla Zaccagnini, João Loureiro, Debora Bolsoni, tinha uma turma muito legal. Foi nessa exposição que expus todos os meus quadros pretos. Esse quadro é um que eu estava preparando para essa exposição e não terminei. Não deu tempo e está aí até hoje [pendurado na parede de sua casa/ateliê].

Você chegou a trabalhar como arquiteto?

Sim. Bastante. Eu participei de projetos com o Loeb, com o Eduardo de Almeida… E trabalhei no Rocco Associados, que é um escritório que já mudou de nome, que foi incorporado. Projetava prédios e ficava produzindo, tentando levar essa coisa da arquitetura adiante, mas sempre tendo como foco as artes. Por vezes eu me distanciei, por vezes me aproximei, também trabalhei com design gráfico; tudo isso para sustentar a introdução às artes.

E quando que você começou a trabalhar mais como artista, de realmente ser o principal e o resto ser secundário?

Bom, mais ou menos em 2006 eu saí do escritório de arquitetura em que trabalhava e comecei a trabalhar com ilustração e design gráfico, o que me permitia ter um horário mais flexível e me dedicar cada vez mais à arte. Em 2007, eu acho, entrei no mestrado na ECA, em Artes Visuais. E aí, sim, comecei a pôr as artes plásticas na frente de todo o resto. Eu estudava artes plásticas, pensava artes plásticas e trabalhava com artes plásticas. Mas foi só quando terminei o mestrado, em 2009, que comecei de fato a me apresentar como artista plástico. Eu não era mais arquiteto, mas, sim, artista plástico. Mesmo assim, antes desse período, participei de várias exposições, editais, fiz algumas individuais. Todo o percurso do jovem artista.

E no mestrado você começou a ter ligação com vários outros artistas, e também com uma geração mais velha, e críticos, curadores…

Pois é. Isso me faz lembrar uma coisa muito interessante, porque, como eu vinha da arquitetura, não tinha uma ligação direta com essas pessoas e esse mundo. Então, de algumas das exposições que fiz no começo, não tive nenhum retorno, mas, depois de anos, cruzei com alguém que falou: “sabe aquela sua exposição de 2001? Eu vi. Muito legal”. Isso foi um retorno que tive depois de muitos anos contra essa distância. Além de outro círculo.

E aí no mestrado é quando você se insere de fato, pelo menos no ambiente, e conhece as pessoas e seus trabalhos. Ah, um detalhe interessante: quando eu ainda estava na faculdade, junto com um amigo da FAU, tive um ateliê no Bom Retiro, que, no final das contas, só eu usava. O espaço exclusivo para produzir é um momento importante. É um espaço onde você chega e não tem mais nada para fazer além de trabalhar. Não tinha nem onde sentar. Tinha só aquela cadeira. Era para chegar e trabalhar. Se fosse para não fazer nada, não dava, porque era muito desconfortável, inóspito até. O lugar era uma antiga borracharia e funcionou muito bem para aquele momento. Fiquei lá um tempo, e depois encontrei esse apartamento, onde também me encaixei muito bem.

Você considera aqui mais casa ou mais ateliê?

Então, não consigo separar. Eu não consigo praticamente separar horário de trabalho do horário de descanso. É tudo muito misturado. Estou sempre pensando no trabalho – não necessariamente materializando o trabalho, mas estou 100% envolvido com ele. Eu moro aqui sozinho, não dá para escapar, e nem quero escapar. Mas, por outro lado, também tem uma coisa quase simbólica que faço quando estou aqui trabalhando [na sala/ateliê], que é fechar a porta do corredor [risos]. Eu tenho que fechar. Não é por causa do cheiro da tinta, não é nada. Porque, de qualquer maneira, o conforto está lá.

Isso tudo requer muita disciplina, né?

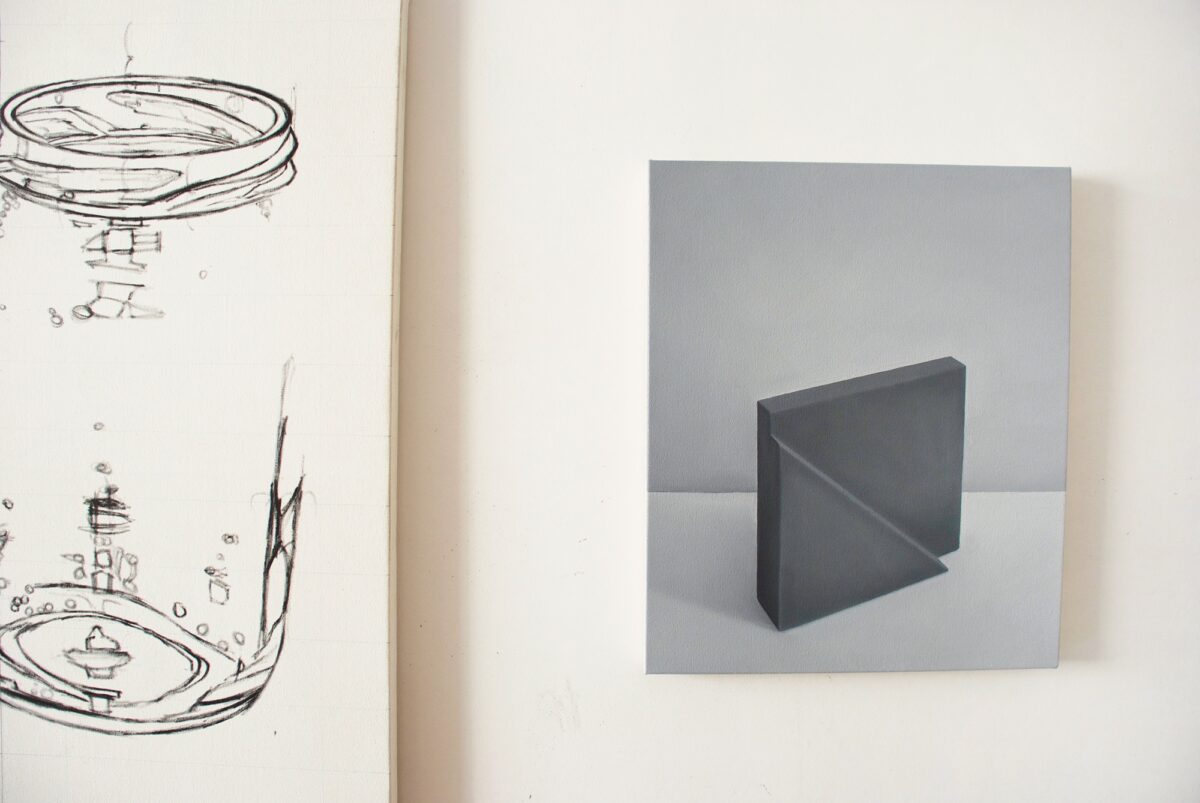

Sem dúvida. A questão da disciplina é algo que, inclusive, é tema do meu trabalho. A maneira como faço essas pinturas, a escolha da técnica, da maneira de pintar, requer muita disciplina – a pintura a óleo tem o tempo dela. Então isso tudo está aí no que você vê. Na verdade, uma das coisas que carrego no meu trabalho e que talvez não fique muito visível para quem olha, algo que norteia meu trabalho, tem a ver com essa disciplina que a pintura impõe, tem a ver com o trabalho em si – a quantidade de horas para chegar nisso, conseguir essas diferentes nuances de cinza e tal. Tem muito essa coisa da contenção dessa pintura, para chegar nesse quesito dos tons; é uma pintura relaxada. E por vezes eu escolho temas que sugerem completamente o oposto, mas, também, como é que posso falar, não se realiza. Vou dar um exemplo: essa pintura que se chama “Festa!”

Da garrafa?

É, se chama “Festa!” – ponto de exclamação no final. É uma garrafa de cerveja, e tem também garrafa de champanhe, de vinho e de uísque. E, bom, o tipo de objeto sugere descontração; são festivos, claro, e sugerem extroversão, extravasamento e tal. Mas a feitura dessa pintura é completamente o oposto. É demorada, é trabalhosa, requer uma contenção dos gestos e uma disciplina, uma precisão. Essa gravura também; ela se chama “Amplificador” e surgiu quando eu ia a alguns shows, que tinham muito barulho, todo mundo feliz, pulando, se divertindo, e a única coisa que parecia ter uma qualidade, de um silêncio sepulcral quase, eram os amplificadores. E, na real, é de onde está vindo o som. Eu gostei desse paradoxo. Então a ideia desse trabalho foi ficar cobrindo de onde viria o som, quase que abafando ele.

É gravura em metal?

É. Eu fiz com a ponta seca mesmo. Foi chato. Foi heavy metal [risos]. Um trabalho realmente trabalhoso, repetitivo, maçante e demorado. Gosto de trabalhar essas bipolaridades. As caixas têm todo esse trabalho dos degradês de cinza, com algumas áreas de cor. Fala do interno e do externo.

Foi o primeiro trabalho que vimos e associamos ao tema dessa edição. como ele surgiu?

Deixa eu pensar… Faz tempo que não penso sobre eles… Teve uma época em que meu trabalho estava caminhando, estava se tornando muito branco, limpo, e eu estava lidando com a ideia de espaços internos silenciosos, protegidos. Que são as fotos que tenho dos cantos… Estava indo por esse caminho. Até que chegou num ponto em que começou a ficar muito branco, protegido, interno e silencioso. Foi aí que comecei a colecionar caixas de remédio, de xampu, de Tabasco, de qualquer coisa, porque achava interessante e bonito que, por dentro, elas fossem brancas. E eu comecei a abri-las, mexer, virar. Mas também foi uma ideia que demorou para eu materializar e resolver. Elas me interessavam abertas, e eu não sabia o que fazer. E comecei a achar muito interessante olhar para elas assim por dentro e ver que só tinham essas pequenas sobras do design gráfico, a parte impressa do lado de fora, sugerindo o que elas poderiam ser. Eu estava lidando com o mesmo tipo de esvaziamento, de vazio, com que estava trabalhando até então e fazendo essa sugestão do que seria aquilo. Um tipo de referência a espaço interno versus espaço externo, espaços protegidos versus espaços desprotegidos.

Quais artistas você gosta de olhar como referência?

Sei lá… Richter, claro. Não posso evitar falar dos hiper-realistas americanos – embora eu não esteja muito preocupado com a questão do hiper-realismo, minha questão é outra, é carregar o trabalho com disciplina, como falei antes. Olho muito para as pinturas holandesas e flamengas dos séculos XVII, XVIII, Vermeer e aquela gama toda, além dos pintores mais próximo como o Morandi, que é um cara que olho com uma grande admiração. Mas também tem um pouco do universo pop, o Andy Warhol. Quando eu estava começando a pintar as caixas, ficava pensando que aquilo que estava fazendo era um Brillo Box ao contrário, estava olhando outro lado do Brillo Box. Acho que, de certa maneira, trabalhar com a caixa vem um pouco da Tomato Soup e do Brillo Box. Não dá para dizer que não. E também esse pintores mais recentes, tipo o Luc Tuymanse o Borremans.

E você tem algum trabalho preferido, entre todos os seus?

Sim. Acho que os amplificadores foram uma grande coisa. Principalmente a gravura. Acho que aqui está, de certa maneira, tudo com que eu sempre quis trabalhar. Todas as minhas referências. Aí está tudo muito condensado. Tenho também um trabalho bem estranho, comparando com todos os outros que já fiz, que é esse quadro aqui. Ele destoa, e parece que não é nem meu. Fiz ele em um outro momento, foi o primeiro trabalho em que trabalhei cor, e comecei a trazer referências de um mundo lá fora, digamos assim. Para falar de algo contrário também. O nome da pintura é a estrofe lá, “When routine bites hard”. Eu fiz esse trabalho para uma exposição que falava de coisas muito próximas e cotidianas, os espaços vivenciados no dia a dia…

E tem também as bolinhas de papel que surgiram num momento em que eu estava trabalhando muito mas não estava terminando nenhum quadro. É um desses momentos na produção do artista em que se trabalha mas não se chega a lugar nenhum, e estava abandonando muitas telas, estragando tela e destruindo tela. Abandonando tela mesmo. Aí comecei a ficar com isso na cabeça e, de repente, pensei que poderia trabalhar justamente isso. Comecei a pensar que, do jeito que estava fazendo, eu já estava trabalhando pensando que ia dar errado. Por um breve momento me veio isso na cabeça. Quando dá errado, você destrói e joga fora e começa de novo. Então seria interessante começar o trabalho com ele já dando errado, entendeu? E era isso. Foi quando me veio a imagem da bolinha de papel. Eu visualizei essa imagem e comecei a achar muito interessante que, além de ter essa ideia, que gerou essa imagem na minha cabeça, tinha uma questão muito interessante em relação à pintura disso, que a bolinha de papel, se você chega próximo dela, é basicamente um amontoado de formas abstratas – na verdade, como tudo, mas que lá estava literalmente trabalhando com algo abstrato. Tem uma hora que você junta tudo e constrói essa imagem. Então eu comecei pelo contrário, comecei pelo que supostamente deu errado, por esse momento de extravasar, amassar e jogar fora. E é um trabalho muito concentrado, tem muitas e muitas e muitas horas, e algumas semanas, nessa pintura de 40×40. E aí eu tiro o título dessas pinturas do papel mesmo, “A4, 90 gramas por metro quadrado”, para realmente sugerir que é um papel em branco ainda, que já deu errado antes. Faço esse tipo de jogo. E também é um objeto que tem os côncavos e os convexos, os externos e os internos, tem tudo isso concentrado nessa bolinha.

O que você ainda não fez e quer fazer? Tem alguma coisa que te persegue esses anos todos?

Putz, tudo. Acho que a melhor resposta é essa. Tudo que eu ainda não pensei em fazer. Não sei. Acho que a gente está sempre meio que à beira do tédio, a gente nunca sabe o que vai fazer. Eu tenho um monte de estudos e projetos que são coisas que vão seguindo um fio condutor diferente, mas, às vezes, parece que estou fazendo a mesma coisa desde o dia em que comecei. Na verdade, acho que é isso que a gente faz. Não sei te responder.

Conta um pouco sobre a relação do espaço da sua casa/ateliê com as suas obras, que muitas partes da sua casa/ateliê já viraram tema do seu trabalho.

Sim. Às vezes eu uso de fato a imagem do meu espaço, que é o caso do teto, dos cantos, da lâmpada vermelha. Com raríssimas exceções, tudo acontece aqui dentro. Tem realmente um embate entre espaço interno e espaço externo. O espaço interno, esse espaço íntimo, silencioso, protegido, espaço meu, próximo, está representado, e tem essa sugestão do espaço do lado de fora. Então, por exemplo, no caso da luz vermelha, é de fato esse espaço, mas a luz vermelha faz menção a uma vida noturna de, sei lá, Baixo Augusta, inferninho e tal. Mas tudo acontece aqui. Sem esse espaço, dessa maneira como o organizei, esses trabalhos não aconteceriam. Tem um trabalho que fala muito do lado da parte externa, que é um trabalho de que gosto muito, muito mesmo, é um trabalho importante até para mim, que são os aéreos. E lá foi uma vantagem mesmo de sair desse espaço e falar de paisagem, de sair dessa relação muito próxima, tátil até, para algo de paisagem, que é algo que a gente não alcança. Mas, de qualquer maneira, nesse trabalho eu não consigo tirar, me desvencilhar desse espaço fechado, que sugere a rampa côncava. Essa relação não é muito clara, eu não quis deixar clara, mas tem essa volta para o espaço interior.

Você tirou foto dessas rampas ou você já tinha?

Eu fui lá e fiquei fotografando a rampa, e foi divertido, foi bem legal. Mas a história era essa coisa, que tinha um resquício de algo interior, que é o côncavo, e essa coisa da paisagem. O que eu queria trabalhar mesmo era falar um pouco de pintura holandesa do século XVII, essa coisa do céu, e relacionar com essa paisagem de hoje, super de agora, no máximo de trinta anos atrás…

O céu é o céu do dia da foto ou você fez a referência à pintura holandesa?

É, não, não me preocupei em fazer o céu dos holandeses. Não era o céu do dia da foto. É um céu construído. Eu construí esse céu. Dá para ver a evolu- ção, esse foi o primeiro… É difícil fazer céu.

Mas você tem prazer enquanto está pintando?

Ah, sim… De ver a coisa se formando. Mas eu não caio nesse romantismo do “ai, que delícia, a tinta, a cor”… Não. Trabalho é trabalho. É difícil, e é suado e custoso. Não caio nessa conversa. Não tenho esse tipo de romantismo. O trabalho de pintura requer o embate. Eu lembrei de um artista muito importante para mim e brasileiro, por conta principalmente da relação com os objetos que ele trabalha, que é o Iran do Espírito Santo. Ele é um cara que me identifico muito com o trabalho, apesar de nem ser pintura nem nada, as questões são outras e tal. Mas me identifico muito mesmo.

Você limpa todos os dias os seus pincéis? Como funciona a organização?

Ah, tem que limpar.

Pintura a óleo requer isso?

Acho que qualquer pintura… Acho que acrílica também. Senão você vai ter que comprar um pincel por dia, não tem como.

E, desde que você se mudou para cá, a configuração foi sempre essa?

Não. Muda bastante. A mesa é assim justamente para arrastar para lá e para cá. Sou eu que preparo as telas. Eu compro ela enrolada. Então quando eu vou prepará-la, que tem que passar a base acrílica e o gesso, a mesa ou vai para lá ou deixo ela em pé e estico aqui um plástico e passo com rolinho, fica uma outra coisa. Quando eu estou produzindo, fica uma guerra isso aqui.

As paredes todas cheias, as coisas penduradas. Uma zona. Os objetos, que estão agora mais ou menos arrumados, mas aí fica caixa de remédio aqui, outras coisas lá. E esses objetos que eu pinto eu começo a colecionar, para ter como referência. Então eu tenho caixas e mais caixas. Eu às vezes peço, às vezes me oferecem, às vezes me dão e falam “você podia pintar essa caixa, que é legal”, às vezes eu vou na casa das pessoas e olho uma caixa e pergunto se posso levar [risos].