Suze Piza é filósofa. Professora da UFABC, pesquisa Ética, Política e Epistemologia.

Lindener Pareto Jr. é historiador, Doutor em História da Arquitetura e do Urbanismo pela USP. Desde 2013, é professor de História Contemporânea na PUC-Campinas. Apresenta o Provocação Histórica, projeto de História Pública e de entrevistas com historiadores e historiadoras do Brasil nos canais do Instituto Conhecimento Liberta.

Suze – Pensar identidade, a meu ver, é uma grande miragem. Eu prefiro falar em processo de identificação ao invés de falar em identidade. Não é um problema com o conceito em si, mas com a maneira como esse conceito foi sendo construído na tradição das humanas, no caso da minha área, da filosofia. Ela é a responsável por esse conceito ter se tornado uma miragem, no sentido mais preciso do que é a miragem. O que a gente tem nesse modo de ser Brasil, ou nesse modo de ser brasileiro, acho que é uma conjugação de uma série de experiências de identificação com uma série de coisas. São processos extremamente complexos que, quando se usa o termo “identidade”, a gente acaba procurando nos lugares errados para tentar responder a uma pergunta que não tem muito uma resposta. Ou seja, tento saber o que seriam características ou traços. Parece-me que, quando uso o termo “identidade”, por conta da carga que essa palavra tem, que o conceito tem, eu começo a tentar responder a coisas que, na verdade, não têm muita utilidade. Eu preferiria pensar em identificação, o que nós somos nesse território, nesses tempos que nos atravessam nesse território, e nos territórios que nos atravessam também, porque a questão não é você delimitar uma fronteira de um estado nacional, mas o nosso território, todos os territórios que nos atravessam. Quais são os processos de identificação que acontecem aqui e não acontecem em outro lugar, ou acontecem em outro lugar de maneira distinta. Com isso, a gente consegue fazer um levantamento e estabelecer algum tipo de delineamento, para a gente falar: isso é Brasil, ou pelo menos é Brasil num dado momento, numa dada fotografia que eu olho. Acho que daria para pensar: bom, Brasil, 2022, aí eu começo a tentar fazer o que é essa identificação “2022”. E acho que até daria para retomar o uso do conceito de identidade, e nisso o Jessé [Souza, sociólogo e editor convidado da Amarello Miragem] tem uma contribuição fantástica, porque ele mobiliza teorias muito ricas para pensar a identidade, que vão fugir de todos os “ismos” que dificultaram muito a compreensão do que nós somos, mas não é uma teoria ainda vencedora, são teorias que estão lutando para serem escutadas. O que ainda domina o imaginário das ciências humanas são concepções bastante restritas e reduzidas do que seria essa identidade do brasileiro.

Lindener – Bom, pensando aqui no métier da ciência da história, impossível não falar como historiador, por dever de ofício. Pensando o que venho fazendo em relação à divulgação de história, com o Provocação Histórica, com aula de história, narrando a história do Brasil, sobretudo a história da formação do estado da nação no Brasil, acho que a maior miragem da história brasileira, que está na teoria social, está em todos os grandes impérios do Brasil, é essa miragem da democracia racial. Ou seja, esse mirar uma ilusão de harmonia racial étnica no Brasil, que reiteradas vezes tem sido ressignificada na nossa história, seja no século XIX pela política da escravidão, seja no século XX, na era Vargas, nesse festejar da miscigenação. Mas que, no fim das contas, como a gente bem viu recentemente na história do Brasil, e vem assistindo tragicamente nesses quatro anos ou mais, foi ressignificada mais uma vez em termos de domínio de uma supremacia branca. Então, essa ilusão, essa miragem, a linha mestra, para lembrar aqui a expressão do Caio Prado Júnior, que ainda nos conduz enquanto identificação, enquanto povo, enquanto característica, inclusive, vinculada ao universo de uma miragem de alegria, de cordialidade, etc. e tal. Esse aspecto é crucial do ponto de vista de uma estrutura histórica formada no período colonial. Estamos falando aqui de colonização, mas reinventada a partir de 1822 na formação de estado nação, que é, no fim das contas, a escravidão, a submissão de um povo inteiro a uma história de brutalidade, de violência, e que foi tragicamente reinventada pela elite lusobrasílica na formação do estado nacional. Não é só uma continuidade da escravidão desde o período colonial, como aponta o [Luiz Felipe de] Alencastro, rompendo com essa ideia de que é só uma continuação. Não, muito pelo contrário, a elite lusobrasílica que forma o estado nacional, a alta cúpula política, o congresso, o império do Brasil e a alta elite proprietária reinventam a escravidão de uma forma inaudita. De todos os africanos vindos para cá, 40% dos que ingressaram deportados no Brasil em todo o período de colonização vieram entre 1808 e 1850, entre a presença da corte portuguesa no Brasil e a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que finalmente aboliu o tráfico. Comprar na África seres humanos e vender aqui nos portos do Brasil. Com isso, quero dizer o seguinte: essa miragem da democracia racial, tão discutida e desmontada desde que Gilberto Freyre aponta e concebe a ideia, mas desmontada por Florestan Fernandes, passando por várias figuras, até chegar mais recentemente ao próprio Jessé, é aquela que está vinculada àquilo que é a alma do estado nação do Brasil. Ou seja, a instituição da escravidão por todos os poros da sociedade brasileira, por todas as instituições, pela alta cúpula. Esse é um país montado no tráfico ilegal, na violência da escravidão e na violência do controle dos corpos do colonizado, e, no caso, o colonizado é o africano escravizado de longa data, mas agora numa versão brasileira nacional mesmo, nessa interiorização de dominação brutal que permanece. A gente pode dizer que essa ideia de controle e colonização que envolve os povos da África foi a menos questionada em termos de tentativas de ruptura, há uma continuidade muito maior em termos de tempo e de espaço. Então, essa é a maior miragem, o maior problema do Brasil.

Suze – Acho interessante também pensar no que faz a gente ver uma miragem, o que faz a gente acreditar que está vendo uma coisa que não existe de fato ou, de repente, até estar olhando para algo que existe, mas vendo essa coisa de uma maneira distinta do que ela é a partir de alguma fantasia, ou mediada por uma imaginação exacerbada. Tem a ver, de várias maneiras, com uma experiência de afastamento do real, em que você coloca alguma coisa no lugar: estou morrendo de sede, ali na frente há um rio onde posso beber água, ou tomar um banho, porque estou com muito calor, mas, na verdade, ali não tem esse rio; então, é só uma miragem. Se for pensar nos processos psíquicos que justificam esse tipo de coisa, e aí pensar na perspectiva que você está trazendo, de um ponto de vista social, como foi feito com a democracia racial, tem tudo a ver com a noção de identidade, porque é a maneira como a gente foi forjando a concepção de identidade brasileira. Apesar de tudo, quando você pensa no que seria a identidade brasileira, por isso falei que é um conceito extremamente problemático, está se falando de um homem branco; portanto, isso, por si só, já é uma miragem, porque você tem uma população que não é essa figura. E aí você está falando de quem? Apesar dessa figura estar aí, ela não é a mais representativa; então, de fato, você está lidando com algo que não é palpável. Mas me interessa pensar em que tipo de condição… A gente fala muito na filosofia de condição de possibilidade, em que tipo de condição de possibilidade faz com que você construa determinada ficção. Eu acho que a gente é muito atravessado por uma concepção de tempo e de espaço que vem do comecinho da modernidade, a gente não se livrou disso ainda. Há uma jovem filósofa que vem trabalhando com isso de maneira bastante interessante, que é a Denise Ferreira da Silva, que despontou nos últimos anos, apesar de estar trabalhando já há bastante tempo com filosofia. Ela discute muito isso, numa perspectiva de pensar o fim do racismo, da organização da luta antirracista. Ela vai dizer que, enquanto a gente não mudar a maneira de conceber o tempo e o espaço, enquanto a gente não mudar a própria forma de conceber a matéria, a gente não tem como superar isso. É impossível, porque existem pressupostos à nossa maneira de pensar. Então, há uma forma de pensar que implica uma visão de tempo linear, numa visão de progresso, numa visão de hierarquia entre os povos, tudo isso passa por essas construções que nós fizemos aqui, de achar que nós, brasileiros, somos isso ou aquilo, que não existe racismo aqui, há todo um conjunto de ideias que foram sendo construídas que têm a ver com coisas muito básicas. Parece-me que a gente, inclusive, nos últimos anos, tem focado muito em multiplicar conteúdos a respeito de tudo isso, mas mexido pouco na forma, e é por isso que a gente cria cada vez mais discursos sobre o tema e muda pouquíssima coisa. Há um colega meu, o Anderson Flor, que fez, pouco tempo atrás, o prefácio do Os condenados da terra (livro de Frantz Fanon), ele fala que não adianta ficar aumentando o cânone o tempo todo, inserindo mais teoria, mais conceito, se a gente não muda a forma de fazer a coisa. É isso praticamente o que a gente tem feito.

Lindner – Fica no modismo decolonial.

Suze – Nós viramos especialistas nisso. Inclusive, porque tem a ver com um ressentimento. Eu estudo o pensamento decolonial há muito tempo, e a grande disputa, há quinze anos, era que a formação acadêmica dos nossos estudantes não fosse predominantemente europeia, porque na África também há pensadores, na América Latina também há pensadoras, há pensadores, e foi uma batalha importante de se lutar, mas hoje a gente percebe que não é só isso, porque a gente continua estudando esses autores e essas autoras da mesma maneira que a gente fazia com os outros. Então existe um limite. E o principal limite é não conseguir ver nada além das miragens, a gente vê a miragem em outras perspectivas, é basicamente isso que se tem feito. Parece-me que há condições formais que precisariam ser modificadas para a gente conseguir escapar, porque o processo de acreditar que está vendo uma coisa quando você não está, ele é muito elaborado, a gente está vivendo isso no Brasil agora em larga escala.

Lindener – Totalmente. E aí a gente pensa no mote do Frantz Fanon, sobretudo nos últimos anos, para pensar textos dos intelectuais e das intelectuais negras do ponto de vista do plano de ensino. Mesmo que você, Suze, o fizesse há tempos, está só agora sendo incorporado nas universidades, e isso pensando nos grandes centros de pesquisa e ensino desse país.

Suze – Há poucos anos.

Lindener – Há poucos anos. A USP, por exemplo. Eu fiz História lá na FFLCH de 2002 a 2006 e lembro que só havia uma disciplina de história da África, ministrada evidentemente por professores que tinham, para usar a expressão dos historiadores do período colonial, um cabedal. Ou seja, geralmente eram de famílias brancas. Era uma disciplina, um semestre só, e todas as divisões das nossas disciplinas eram as grandes divisões da história tradicional europeia, mesmo que dentro delas houvesse professores e professoras questionando essas divisões. Como Norberto Barinel falava: as grandes formas da História precisam ser questionadas.

Suze – Questiona as divisões, mas não muda o projeto pedagógico.

Lindener – Exatamente.

Suze – História Antiga, História Medieval, História Moderna. Na filosofia é assim: História Antiga, História Medieval, História Moderna e História Contemporânea. Isso é uma maneira de pensar o tempo europeu. Isso é uma miragem.

Lindener – Tem tudo a ver com a continuidade de uma certa identidade, de uma miragem que aponta para um reconhecimento mútuo, uma valorização, mas só isso não basta. Acho que está no cerne de todas as discussões do que, de fato, é a emancipação hoje e do que, de fato, é apenas a oportunidade do neoliberalismo. Mas voltando, então, às percepções do tempo, há um acúmulo de uma série de autores e autoras que falam sobre uma teoria dos tempos históricos, que passa pela ruptura brutal, mas não tão brutal assim, a depender de uma história secular de consolidação, que é essa história da revolução industrial e da mudança da percepção da passagem do tempo, uma História Social do tempo. Sempre foi, obviamente, vinculado às formas que os humanos dão a ele, ou seja, a passagem do tempo depende daquilo que são as tarefas do dia ligado ao mundo natural e das nossas representações e criações a partir do domínio do mundo natural. É dessas percepções da disciplina do trabalho que [Edward Palmer] Thompson fala, o historiador britânico, a partir do século XVIII em função da aceleração do tempo histórico. Então, para pensar nessas miragens, é preciso pensar também nessas teorias dos tempos históricos e pensar que há um grande passado pela frente. Acho que a nossa contribuição, dos historiadores e historiadoras, é sobretudo pensar numa teorização do tempo histórico usando [Reinhart] Koselleck, usando [Fernand] Braudel, usando Thompson. Para mostrar a contemporaneidade do não contemporâneo, acho que para pensar a grande miragem da harmonia racial de um país que supostamente convive bem com suas diferenças, é negar a própria lógica da história. É uma história de conflito, de disputa, de brutalidade. Então, o que a teoria do tempo histórico ou dos tempos históricos pode elucidar ou esclarecer ou ajudar a entender? Que há muito passado no presente, pode parecer básico ou óbvio, mas há um grande passado pela frente no sentido que toda a mobilização de uma estrutura ou de estruturas de passado na história do Brasil permanece de forma implacável no presente. Claro que existem muitos exemplos, mas, certamente, o exemplo do patriarcado no Brasil, e do patriarcalismo, o exemplo do racismo estrutural em todas as suas instituições e em suas sociabilidades são os exemplos mais contundentes. São permanências implacáveis do passado no presente, mas tudo isso tem uma teorização, são camadas de tempo que se vinculam a certos espaços, inclusive segregados, ou não, e que permanecem no presente. Isso serve para entender por que raios a gente assistiu à ascensão do bolsonarismo no Brasil, mobilizando todo o repertório brutal da história brasileira como nunca antes em termos de uma certa coesão, de um fascismo à brasileira, coisa que nem o integralismo conseguiu fazer. Tudo bem, a gente pode estar agora de forma hiperbólica, porque estamos no calor da hora, do início de uma transição, para pensar a transição entre Bolsonaro e o terceiro governo Lula, mas é inacreditável pensar que, pela primeira vez na história do Brasil, a gente conseguiu, ou o Brasil viu, a mobilização de um repertório brutal da história brasileira, mas ressignificado dentro de aspectos cruciais do fascismo histórico mesmo, sem medo de ser feliz, sem medo de ser anacrônico. “Ah, mas eu sou historiador, não vou dizer que isso é fascismo”. Meu Deus, o sujeito mobiliza o repertório do Mussolini, tem características inclusive estéticas, o próprio cabelinho, os comportamentos que os assessores tiveram, o sujeito da Secretaria de Cultura (pois, de Ministério da Cultura, foi rebaixado a Secretaria) imita o discurso do Goebbels.

Suze – Quando o pessoal fala para mim: “dá para chamar de fascismo?” Eu falo: “vocês deviam ter feito essa pergunta quando chamaram o Temer de fascista”. Ninguém fazia a pergunta.

Lindener – Sensacional.

Suze – Era um tal de “fora, fascista”, “não passarão”, e eu falava: “gente, o Temer é uma desgraça, mas qual é o traço?”

Lindener – Chamando o Geraldinho de fascista.

Suze – As pessoas falam tanto as mesmas coisas que você vai tendo as respostas prontas no bolso. Quando a pessoa fala, você já saca a resposta.

Lindener – Há um manual de respostas filosóficas contundentes, prontas e aterradoras, porque a pessoa é desmontada.

Suze – Eu falo para ler os italianos, que entendem bem de democracia liberal e de fascismo. Se está com alguma dúvida de que o Bolsonaro é fascista, vai ler Umberto Eco.

Lindener – [Palmiro] Togliatti, [Giorgio] Agamben.

Suze – Vai ler o [Antonio] Negri, vai ler Agamben, vai conversar com quem entende bem desse negócio. Lê O fascismo eterno, do Umberto Eco. Mas é curioso isso… que hora boa para ter preocupação com precisão conceitual.

Lindener – Por falar em precisão conceitual, sei que, no fluxo da consciência, fica um tanto misturado aqui na nossa prosa, mas acho que esse é o objetivo. Vamos lá: toda modernidade foi montada na história do mercantilismo, pelo capitalismo, em função do quê, entre outras coisas? Em função do tráfico, em função do início de uma construção de empresas comerciais europeias que se expandem, de CEOs da época. Nem sei o que é o Maurício de Nassau senão um CEO da Companhia das Índias Ocidentais, dominadas pela Holanda, que era inimiga de Espanha e invade aquilo que é a América portuguesa ou Brasil colonial para continuar traficando africanos para cá e plantar cana de açúcar. Então, toda a modernidade é montada em função do tráfico de seres humanos, do tráfico transatlântico de africanos escravizados. São 12 milhões de africanos escravizados ao longo de 350 anos e, desses 12 milhões, para o Brasil vêm mais de 5,5 milhões, para o complexo que vai ser Brasil colonial e depois Brasil independente. Entre 1501 até 1850, esse complexo territorial voltado para o Atlântico Sul, sobretudo na formação com África em função do contato do império ultramarino português, trafica pra cá 5,5 milhões de africanos. Para os Estados Unidos, foram 700 mil; para Cuba, perto disso também. Ou seja, o Brasil foi, de longe, o agregado político colonial independente que mais traficou seres humanos na história de toda a modernidade. Quer coisa mais emblemática apontando o Brasil como o grande laboratório de todas as teorias e práticas do estado de exceção em toda a modernidade? E pior do que isso, além de manter a plantation e reinventar a escravidão, nosso estado nacional trafica ilegalmente, cometendo aquilo que o Alencastro chama de “pecado original da ordem jurídica brasileira” e, portanto, nasce como estado nacional num pacto de sequestradores, de criminosos. Esse é o Brasil de campo de concentração constante e de uma internalização da dominação que nunca foi rompida. Por isso que o bolsonarismo, de uma forma um tanto caótica e às vezes sem muita coesão, apropria-se dessa brutalidade do passado colonial com muitos ressentimentos. Veja, é um imigrante italiano, que nasce ressentido com uma certa elite branca de origem portuguesa na região de Eldorado no interior de São Paulo. Quer dizer, são ressentimentos ressignificados ali com aquilo que é a linha mestra da história brasileira, que é a herança da escravidão.

Suze – Eu acho que dá para pegar essa reflexão que você faz e voltar a pensar na fragilidade do que é achar que a gente vai ter uma identidade nos termos de que a gente costuma tentar elaborar, pensar no quanto isso é inócuo, porque é tentar se entender como resultado desses processos de identificação com isso que explica o que a gente é. A experiência da plantation, que é o trabalho cotidiano ali na lavoura, a exploração do trabalho, a exposição, tudo isso é formação de pessoa. E isso hoje não é passado para empregada doméstica que trabalha na casa das classes médias? Essa experiência do espaço e do tempo não foi modificada. Então, se eu quero entender o que é ser brasileiro, tenho de entender que essa experiência vai sendo repetida. Uma tese que orienta praticamente todos os pensadores e pensadoras decoloniais é: finalizar um regime econômico político como o colonialismo não significa eliminar da sociedade as práticas coloniais. Você finaliza o colonialismo, mas mantém a colonialidade. Você mantém todas as práticas coloniais, mas com outra roupagem. A edição brasileira de Os condenados da terra tem um prefácio muito bem feito pela Inocência Mata. Ela diz que Fanon é um pensador que se coloca frontalmente contra a metafísica do branco e a metafísica do negro, apresentando uma tese anti-identitária. Mas isso não significa que ele esteja abandonando a causa negra. Essa é a causa dele, mas ele não quer tratar disso de maneira essencialista, assim como vários pensadores e pensadoras negras também não o querem. O que significa você pensar nessa formação do ser brasileiro a partir das identificações, com o espaço das cidades e com a maneira como você experimenta o tempo. O Fanon está falando da Argélia, está descrevendo o que ele está vendo lá, vendo o que é a cidade do colonizado na Argélia. E tem horas que você começa a ler e fala: gente, isso é São Paulo, são muitos outros lugares. Isso é genial.

Lindener – Quando ele está saindo da Martinica, está indo para o mundo europeu e depois para o argelino, sempre fragmentando, mostrando esse mundo cindido, que é o mundo do espaço urbano colonizado ou do espaço colonizado, ele fala: a cidade do colonizador é assim, a cidade do colonizado é assado. Mas aqui na América, ou nas Américas negras ou na África, é uma coisa, lá na Europa é outra, é a cidade do colonizador que tem sapato forte, tem estruturas boas, que tem asfalto. Ele tem uma outra experiência nessa história da totalidade da escravidão nas Américas. Mas o espaço brasileiro é sintomático, porque a gente tem na mesma cidade, no caso de São Paulo, a cidade do colonizador e a cidade do colonizado, e de maneira abrupta, brutal: é Heliópolis no meio do alto do Ipiranga e de São Caetano.

Suze – Literalmente no meio.

Lindener – No meio, a cidade do sol nesse meio do caminho, das sombras todas daquilo que é a cidade do colonizador e da própria supremacia branca, porque São Caetano também é isso, lembremos disso.

Suze – Acho que mais que o Ipiranga.

Lindener – Mais que o Ipiranga, porque o Ipiranga está retalhado. Então, é brutal o exemplo de São Paulo como síntese do Brasil e dessa ideologia do progresso. Um símbolo dessa pátria bandeirante que odeia que diminua a velocidade nas marginais, que é incapaz de eleger um professor, um sujeito da universidade, que não é nada radical, mas sei lá, tem um ódio brutal à classe trabalhadora e à experiência da inclusão dos pobres. Tudo isso remonta ao passado bandeirantista de invasão dos territórios, genocídio contra os indígenas, de destruição do Quilombo dos Palmares… olha a história o que São Paulo sintetiza. É muito sintomático que a gente tenha a cidade do colonizador e do colonizado absolutamente imbricada, mas mantendo a brutalidade que o Fanon aponta. Por exemplo, o caso de Higienópolis e a mulher da casa abandonada é a história inteira do Brasil, é só a ponta de lança desse grande iceberg da escravidão. Higienópolis moderna, cidade da limpeza, da higiene, que expulsa os pobres, que faz seus casarões, seus palacetes, novas noções de conforto e higiene, que continua tendo naqueles palacetes oriundos do pós-abolição gente preta e parda que trabalha para famílias cujas fortunas, em geral, apesar de um imigrante ou outro, foram montadas nas fortunas da escravidão e do café, da produção de café, do tráfico, da escravidão do século XIX. O avô da Margarida Bonetti, Vicente de Azevedo, na verdade é o Barão da Bocaina, um dos maiores barões do Império, do final do Império, uma das maiores fortunas do começo da República, mas que teve sua fortuna montada em costas negras. Então, quando a Margarida Bonetti escraviza a empregada doméstica que ela ganhou da mãe dela, ela “ganhou”, ela usa quase que esse termo, e leva ela para os Estados Unidos e escraviza ela lá também, mostra a conexão entre Brasil e Estados Unidos em termos de uma história de apartheid, de escravidão, de racismo, de segregação. Uma empregada doméstica escravizada e ninguém fazendo nada lá e ninguém fazendo nada aqui, isso até que alguém se sensibiliza por uma casa em pandarecos, caindo aos pedaços. Então está tudo ali no caso da Margarida, neta do Barão da Bocaina, mostra bem a cara dessa terra de barões, que tem até hoje imóveis no concreto armado da pauliceia.

Suze – Esse caso é emblemático, assim como cada vez mais aparecem esses casos em que daria para fazer igual se faz com os livros de psicologia, quando você está estudando uma determinada patologia e aparece uma pessoa que tem todos os traços e você diz: “aqui dá para descrever essa patologia bem”. A gente tem visto isso cada vez mais no que diz respeito à sociedade. Acho que esse caso ilustra muito bem. Sempre penso na maneira como a gente tem uma massa se interessando por isso, pessoas que também não estão livres, muitas vezes, dessas mesmas situações.

Lindener – Isso explica parte desse delito.

Suze – A classe média paulistana muito chocada com a escravidão das empregadas domésticas é algo que…

Lindener – Essa é a miragem da classe, que ficou na frente da casa. Eu falei para um menino que estava lá: “O que você está fazendo aí?”. Ele respondeu: “Tenho um blog, um canal no Youtube, estou filmando”.

Suze – É o mesmo menino que vai brigar com a empregada, porque perdeu o tênis dele. A culpa é dela, porque tem de ser culpa de alguém e não pode ser dele, então deve ser dela. Isso é divertido, no pior sentido do termo. Mas isso não diminui o que acontece ali, é só a gente tentar olhar de outras perspectivas. Eu aprendi muito a olhar a cidade com você nos últimos anos, e isso de olhar para os prédios, saber quando eles foram construídos, que base que tem ali, isso é uma experiência muito rica. As pessoas que habitam aqueles espaços, de alguma maneira, estão atravessando tudo, senão se contaminando. Acho que é muito isso. Eu acho que parar para pensar nisso é entender o que é ser brasileiro. Há uma frase do Marx de que eu gosto muito, e uso à exaustão nas minhas aulas sempre que posso. Está numa notinha de rodapé na Ideologia alemã, e ele diz o seguinte: “A essência do peixe está na água”. Eu gosto muito dessa frase.

Lindener – Está na Ideologia alemã?

Suze – Está na Ideologia alemã, numa nota de rodapé: “A essência do peixe está na água”. Acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. A gente precisa deslocar a pergunta sobre uma identidade e tentar procurar na pessoa, mesmo que seja numa identidade nacional. Aí eu vou olhar fora, pois, se eu quiser entender do peixe, tenho que entender da água. Por exemplo, se teve um vazamento de óleo…

Lindener – A vida dele será outra.

Suze – É outro peixe. E é assim que eu entendo do peixe, eu entendo pelo vazamento de óleo. Para mim isso é muito…

Lindener – Esse caso é emblemático, o vazamento…

Suze – É sintomático: isso é Brasil.

Lindener – É catarse, tem todos os ressentimentos. Não eram pessoas negras que estavam indo lá para frente observar a Margarida Bonetti, eram os brancos da classe média. Não vou negar que eu quis passar lá na frente umas duas vezes para ver a casa, como historiador de arquitetura e de urbanismo, mas, ao mesmo tempo, sabendo que ela estava lá dentro. Mas que história é essa? Um frenesi. Acho que é essa catarse da miragem brasileira que não vê as suas perversidades do ponto de vista das permanências históricas, do seu preconceito, do seu racismo brutal.

Suze – Tem a ver com a negação também: você nega e olha para outra situação. Mas eu acho que a gente precisa começar a pensar no que nós somos em outros termos, e acho que fugir também do conceito de identidade ajuda a gente a não individualizar tanto, isso também é importante. Acho que, se a gente quiser ter alguma chance de sobrevivência, é necessário começar a se pensar mais como comunidade, como coletivo, mas não um coletivo contra atos específicos, tem de tentar dispersar um pouco, trabalhar um pouco numa lógica de dispersão e não de você tentar encontrar dentro de algo o que aquele grupo tem.

Lindener – Que tem a ver com não essencializar.

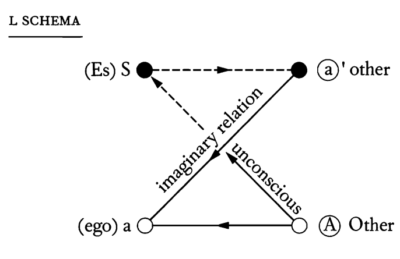

Suze – É. O Ernesto Laclau, que foi um grande filósofo político argentino, deu uma contribuição muito importante para as discussões sobre a política contemporânea. Ele trabalha muito com essa perspectiva do Lacan para falar de identificação, ele fala muito que o que une o coletivo, seja um coletivo negro, um coletivo de mulheres, é a pauta. E aí todo mundo que ou sofre o racismo negro, ou está na luta antirracista está nesse coletivo negro, o que significa que se eu, Suze, sou branca e luto contra o racismo, eu tenho que estar nesse coletivo, eu não posso estar fora desse coletivo, porque a pauta nos une, nós todos estamos lutando. Isso não significa que eu sinta o racismo, não tem nada a ver com isso, a gente está falando de outra coisa. E o Jessé discute isso muito bem, não tem nada a ver com sentir o racismo, tem a ver com lutar contra o racismo. Essa identificação, no caso da política pela pauta, tentar entender o que nós somos por meio da relação com a experiência do tempo e do espaço, eu acho que é um caminho. Mas eu insisto na tese que eu trouxe antes, que temos que fazer algumas modificações na maneira como a gente pensa o tempo e o espaço, porque isso é um problema. Parece-me que às vezes a gente vai avançando sem ter mexido numa base.

Lindener – O passado está no presente e estamos enterrados pela metade num cotidiano histórico anterior a nós. E o que a gente faz diante dessas estruturas? Não que a história seja uma redução, porque não é, mas ela pode ser uma ressignificação de permanências implacáveis do passado no presente. São Paulo vendeu essa ideologia da metrópole, essa sinfonia da metrópole, de que tudo mudou a partir do último quartel do século XIX. A cidade virou a cidade de concreto armado, era tida como a síntese da modernidade dos trópicos. Mas, na verdade, mudou coisíssima nenhuma: foi rearranjado no próprio espaço urbano, em termos de exclusão da população preta e parda. As fotos do Militão Augusto de Azevedo mostram essa população no centro que, no final do século XIX, já está desaparecendo. O Bexiga, bairro negro, vira bairro italiano, ou seja, são apagamentos intencionais duma elite política que quer construir São Paulo como grandeza da nação. Enfim, pensei aqui os desdobramentos dessa questão do espaço que se aponta nessas permanências. Está aqui, está no Ipiranga, está por aí.

Suze – Se você disser à uma pessoa que viveu a vida toda, sei lá, na Suíça, “ei, veja que o que a gente chama aqui no Brasil de um passado que não passa, de uma experiência da permanência”, essa pessoa vai se perguntar “que experiência da permanência é essa?” A experiência da nossa permanência é a experiência da relação com a miséria eterna, que, mesmo que você não seja um miserável, você está sendo sustentado por isso todo o tempo. Em determinados lugares, isso deve ser muito diferente, porque, embora você esteja sustentado por um ponto de vista global, essa pessoa não está convivendo diretamente com isso. Ela não precisa, por exemplo, pensar “hoje eu não vou almoçar lá na padaria na esquina com a Augusta, porque eu vou passar por cima de seis famílias com crianças até chegar na padaria”. Ela não precisa fazer isso. Se você pensar num europeu que tem plano de saúde, um estado forte que o protege, atendimento médico de qualidade, a vida é diferente, e quem pensa na Suíça pensa de acordo com a própria experiência. E o Jessé joga muito com isso, colocar a classe média diante do espelho é uma discussão sobre identidade. Só que, veja, já não é identidade de uma nação exatamente, mas é uma posição, e, nesse sentido, classe não é um conceito econômico.

Lindener – É moral.

Suze – É um conceito que tem relação com o modo, com as relações de conhecimento, com a dimensão moral, é a dimensão subjetiva da classe. Lógico que tem uma dimensão forte objetiva também, mas que não é um conceito, talvez a gente possa dizer melhor: é econômico, mas não é economicista, não tem a ver com renda, quanto você tem de dinheiro no fim do mês na conta. Apesar de termos poucas referências que, de fato, enfrentam isso, é uma discussão muito rica, porque pensar em termos de identidade torna a coisa mais possível de ser discutida. Melhor do que falar o que é ser argentino, o que é ser brasileiro, fugir do “não, mas é porque nós somos assim mesmo, nós somos hospitaleiros, o bolsonarista que é violento”.

Lindener – Para lembrar dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, evoco Macunaíma, posterior, evidentemente, à Semana, mas que é resultado do encontro. “O que somos os brasileiros?”, diz Macunaíma, um herói, sem nenhum caráter. Não porque ele é mau caráter, mas porque ele tem uma identidade fugidia, provisória. Claro que o Jessé faz a crítica do Sergio Buarque de Holanda, a gente sabe que o conceito de homem cordial é muito sedutor, porque ele pode explicar muitas coisas que nós somos, mas ele essencializa também. O fato é, essa tirania brutal da história brasileira está ali também de alguma maneira nesse homem cordial, traz para o sentimento, mas ele te tiraniza, por isso que a ideia é muito sedutora. Mas está em Macunaíma também, o herói sem nenhum caráter, provisório, fugidio, que tem a ver com a história de toda a subalternidade. Por isso que o Braudel fala claramente: o problema está na história do capitalismo e, antes disso, no mundo pré-capitalista, em entender por que a gente cria tantas hierarquias entre nós em função da vida material, que é o que Jessé fala para pensar a questão moral. Quer dizer, a gente cria hierarquias todo o tempo para mostrar que a gente pode mais que o outro, e cria muitos subterfúgios para construir isso ao longo do nosso cotidiano, vinculado sempre à vida material. A maior miragem essencialista da modernidade, além dessa da escravidão no Brasil, é do estado nacional do século XIX. Estado nacional é uma ficção, é uma invenção de tradição, vai dizer o [Eric] Hobsbawm, vai dizer o próprio Benedict Anderson. Você inventa uma tradição, uma unidade entre as pessoas onde ela não existe, porque as classes delas são diferentes, a vida material delas é diferente, elas comem em casas diferentes, em bairros diferentes, é tudo diferente. Uma ideia de que o cara do Acre e o cara do Rio Grande do Sul são iguais, quando, na verdade, são completamente diferentes, é a ficção do estado nacional que vai levar você, nessas arquiteturas de controle, a acreditar que você é igual ao outro, mas não é, porque suas classes são diferentes.

Suze – A maior miragem é a gente achar que está indo para algum lugar. Essa é a maior miragem, essa ideia de pensar o tempo ainda como flecha, e a gente está bem no meio dela nesse momento. A gente acha que tem que chegar num lugar e, de vez em quando, acha que começou a dar marcha à ré, se prestar atenção nas palavras que a gente usa, a gente fala: regredimos muito nos últimos anos, mas agora vamos avançar. A nossa linguagem é repleta de avanços, atrasos, superações, ou seja, toda a nossa linguagem está lá no XIX, nos textos de filosofia da história, como se tivesse um sentido.

Lindener – Está em Hegel.

Suze – Então, mas aí fica triste, porque a gente já deveria ter passado dessa… Tinha de ter feito uma coisa melhor que isso. A gente fica reproduzindo, repetindo que nem mantra, fazendo tese, pesquisando e repetindo, isso precisa parar. É quase que uma obsessão com linearidade, com flecha, com degrau, é um modo de operar o pensamento que eu acho muito perigoso. Falta imaginação para quebrar isso um pouco.

Lindener – Não à toa a decolonialidade indígena, por exemplo, os krenaks da vida. Para o Brasil é quase uma história, um eterno retorno do Hans Staden, tentando enganar a cosmovisão indígena para não ser devorado por tupinambás.

Suze – Os nossos alunos, as nossas alunas nas universidades que incorporaram todas essas referências talvez consigam pensar de outra forma. Não adianta só aumentar o cânone, estudar um autor e começar a estudar um outro, porque a gente fala a língua do Hegel e não fala a língua ianomâmi. Então é um desafio.

Lindener – “Quem estará nas trincheiras ao seu lado?”, para usar o Ernest Hemingway.

Suze – A gente faz um papo sobre produção e reprodução do conhecimento para evitar o fim do mundo.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista