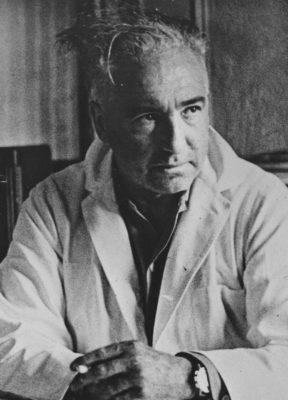

Atlantique Noir (Autorretrato), de Dalila Dalléas Bouzar (2018)

Dar ouvidos

I

Era inverno em Lisboa, alguma semana de dezembro. Colhi na biblioteca, por apreço ao nome, um livro de Jean-Luc Nancy. Já nas primeiras páginas, isso:

À escuta: ao mesmo tempo um título, um endereçamento e uma dedicatória.

Achei belíssimo o fato de uma crase dar tantos sentidos à coisa. Segui lendo.

Morava com minha namorada num apartamento provisório em Alcântara, perto de uma fábrica de bolos que amávamos. De todas as moradas que tivemos, era a mais quentinha. Três aquecedores, espalhados pelo apartamento, tornavam o casulo perfeito. Saíamos muito pouco. Dentro do casulo, como se não bastasse, havia um casulo ainda mais casulo. O quarto ficava dentro, bem dentro. Em um canto protegido por paredes, sem janelas. Era o ponto mais escuro da casa, o canto do sono.

No Brasil, temos o costume de desejar que a luz entre, por toda parte. Minha bisavó dizia que onde há luz, não há doença. Acordar virou sinônimo de deixar o sol entrar, ou de buscá-lo atrás das cortinas.

Mas lá não. A cama escurecida convidava o corpo à hibernação. E foi enfiada nessa cama que li À escuta. Era uma caverna de colchas pesadas e cheiro de flor úmida. O abajur fazia a vez do sol e encaminhava meus olhos pelas rotas do livro. O abajur emitia, além da luz, um ruído constante e sutil. Acreditei ser o som da lâmpada acesa, que gemia o esforço de trabalhar noite e dia.

Para contrariar os hábitos, era ao escurecer que os bolos saíam do forno. Bolos parecem tão diurnos, não é? Mas lá não. A rotina ficou revirada e a noite cresceu. A inversão do tempo soava, decidi escutar.

II

A primeira coisa que entendi com Nancy foi que escutar pode ser ouvir e também entender. A escuta carrega essa ambiguidade, é uma encruzilhada do sentir com o sentido. Um fenômeno da compreensão, recurso filosófico generoso mas pouco “visto”. Na caverna de Platão há mais que as sombras dos objetos que passeiam no exterior: há também o eco das vozes daqueles que os conduzem, detalhe de que se esquece com frequência, tão rápido é seu abandono pelo próprio Platão, em benefício exclusivo do esquema visual e luminoso. Em uma síntese bruta: sair da caverna para encontrar a “verdadeira luz”. Como se a nitidez visual fosse a salvação filosófica. Mas a nitidez auditiva não parece tão relevante. Em som, o que equivale à luz?

Qual seria a reverberação do mito se os esquemas acústicos fossem mais penetrantes? A escuta dá, além da percepção sonora, o senso de orientação. O ouvido é um órgão da audição e do equilíbrio, ele nos situa. O mau uso pode ser desastroso (o desastre é uma palavra que não está no livro mas que considerei aproximar. Gosto do desastre por sua etimologia: é a falta de astro, é perder a guiança). A escuta dá relevo ao mundo, permitindo que o corpo se oriente, titubeie ou tombe. E o som não possui face oculta, ele é todo adiante detrás e fora dentro.

O som não é uma aparição da matéria; é uma vibração que acontece no espaço. Quando chega aos ouvidos, também ressoa pelo corpo, entra e afeta. E sua natureza ressonante cria uma presença complexa, carregada de sonâncias rebatidas, multiplicidades, ecos, dobras, aberturas e expansões.

O sentir é sempre um ressentir, ou seja, um se-sentir-sentir. Quando falamos, ouvimos. Quando soamos, ressoamos dentro e fora, numa simultaneidade radical. O corpo, cavernoso que é, vibra o som. Os ossos vibram o som. A pele vibra o som. As células vibram o som. A água, que nos preenche, também. Estar à escuta será sempre, portanto, estar em ou tendido para um acesso a si.

A escuta nos retrata, revela nossa trepidação, nossa condição maleável e fronteiriça. O corpo possui contrastes espaciais, dentro e fora, dobras e redobras, sentidos e ressentimentos. E, se cria acessos internos, acessa também o todo. Estar à escuta é sempre estar na borda do sentido, como se o som não fosse de fato nada mais que essa borda, essa beira ou essa margem.

Dar ouvidos é dar-se ao mundo, colher o espaço. Se-sentir-sentir na borda, na abertura, na troca. Ter os contornos como margens de contato, num devir-poroso. A escuta como ressonância, relação: participação, partilha ou contágio.

Assim, esta pele esticada sobre a sua própria caverna sonora, este ventre que se escuta e que se extravia em si mesmo ao escutar o mundo e ao perder-se nele em todos os sentidos, não são uma «figura» para o timbre ritmado, mas a sua própria aparência, são o meu corpo batido pelo seu sentido de corpo, aquilo a que antigamente se chamava a sua alma.

III

Escrevo “ouvido” no navegador e o segundo link disponível diz: 5 formas simples para desentupir o ouvido. No caso, o artigo se refere ao entupimento causado por diferença de pressão – efeito comum após voos de avião, mergulhos profundos e subidas íngremes.

Isso de mudarmos de altura nos entope, portanto. As soluções envolvem bocejar, mascar chicletes, fazer compressas, beber água e, por fim, controlar a passagem de ar tampando as narinas.

Não sei se o chão tem mudado de altitude, se o aquecimento global aumenta a pressão dos ventos, se os mergulhos fora d’água são igualmente densos. Mas há, no agora, uma dificuldade generalizada de nos ouvirmos. Há muito o que ser ouvido, há muito pouco do ouvido nisso.

Podcasts, áudios acelerados de WhatsApp, hits repetitivos do TikTok, incontáveis calls, alarme para acordar, alarme para achar o carro, alarme para vestir o cinto, alarme para fechar a porta da geladeira, alarme para abrir a porta do micro-ondas, fones de ouvido, fones de ouvido sem fio, fones de ouvido com cancelamento de ruídos.

Estamos ouvindo mais e, ao mesmo tempo, desaprendendo. Estamos perdendo a orientação. Bocejar, mascar chicletes, sentir o desastre.

IV

Um ruído desastrado. Um ruído presente. Um ruído solto no mundo. Um ruído do atrito. Um ruído rarefeito. Um ruído que não morre. Um ruído sem sentido. Um ruído captável. Um ruído interferido. Um barulho quente. Uma voz. Um eco líquido. Um som retido. Um gemido. Um estrondo luminoso. Um canto. Uma toada larga. Um rumor gasto. Um zumbido. Um suspiro coletivo. Um bramido ferido. Um berro. Um trovão sozinho. Um ruído que a matéria engole. Um ruído dentro do rosto. Um ruído vivo.

V

O rosto é uma passagem. Está em vias de ser enquanto é. Feito falésia em costa ventosa, abisma o acúmulo. Também firma a latência de sua erosão.

Ser, na borda, o que muda. Ser, por borda, o que toca. Oposto de intacto, o rosto. Palavra que inexiste (mas as expressões, por definição, não cansam de nascer).

O rosto expressa ritmos. Ele não firma o tempo, mas é esculpido por ele. Parte da caverna, o rosto. Os ouvidos recebem. As membranas ressoam. Os poros ecoam. Dentro é tão subaquático. A percussão, múltipla e imprevisível, soa marítima. Avisto a falésia, outra vez.

Rosto: mais do que costa, arquipélago. Ilhas a raiar e sumir, tão insaciáveis que submergem. Também transborda, como a mão, o que mimetiza. Foz da simbiose humana, revela fusões e projeções. E as libertam.

Eu me aproximo mais. Encaro seu rosto de frente, este que lê. Este que escuta. Escuta?

Você fareja meu fôlego, imagina meu timbre. Pergunto:

Há, portanto, rosto silencioso?

Com as bocas fechadas, a respiração travada e os olhos nos olhos, viramos marulho.

VI

O rosto está entre os ouvidos. Ele dá a ver o que se escuta.