MC MARTINA é rapper, poeta e produtora. Idealizadora do Slam Laje, a primeira batalha de poesia falada do Complexo do Alemão, e um dos slams pioneiros a ser realizado dentro de uma favela no Estado do Rio de Janeiro.

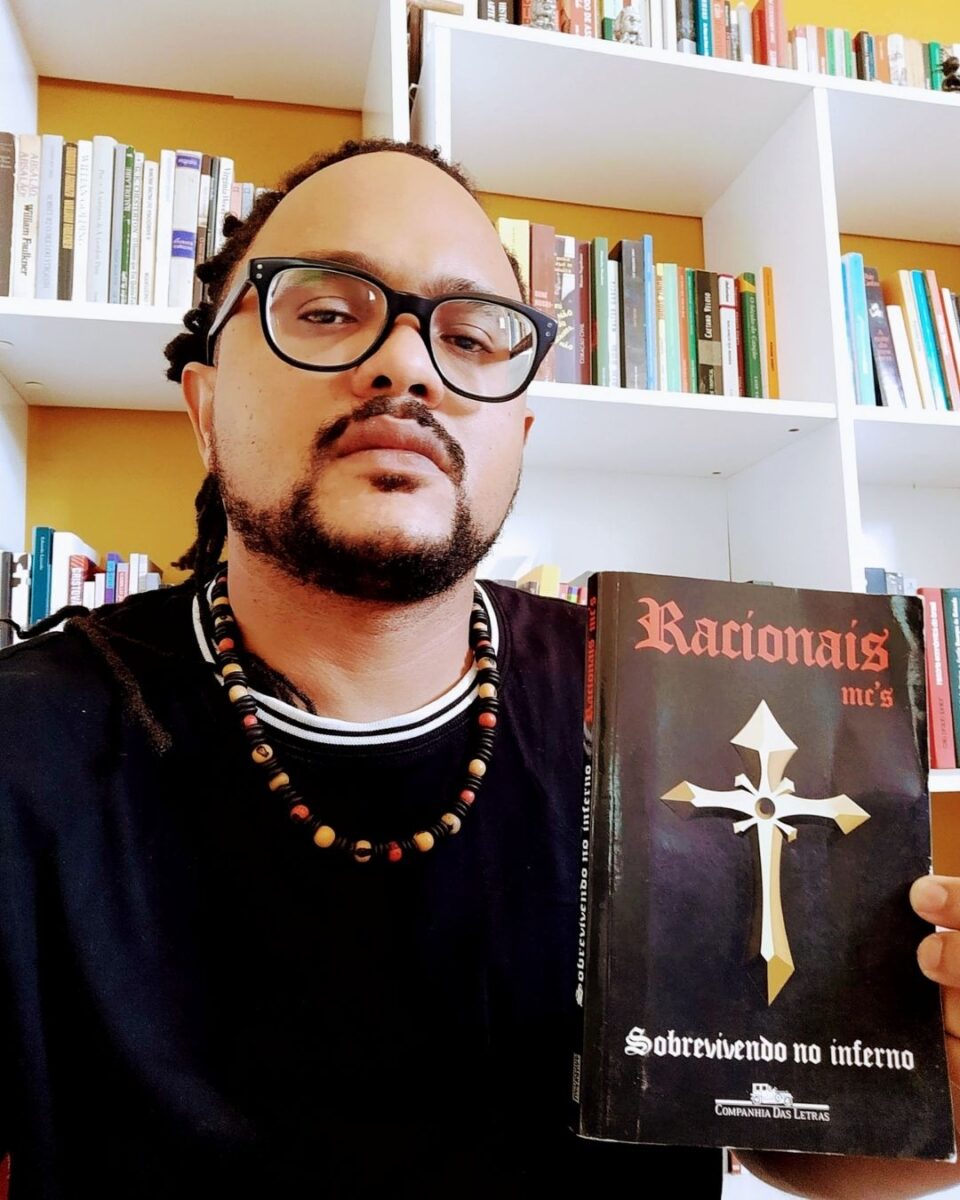

ACAUAM é Doutor em Literatura Brasileira pela USP, professor da Universidade de Pernambuco. Atualmente sua área de pesquisa envolve os campos da literatura, música popular e crítica cultural, bem como questões relacionadas à afrodescendência e às relações étnicorraciais. É autor da introdução ao livro Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC’s.

MC Martina – Eu sou a Martina, tenho 23 anos e sou poeta do slam e MC. Tudo que eu faço hoje é porque alguém me ensinou. Eu sou cria de projeto social, tanto do Complexo do Alemão quanto do Complexo da Maré. Foram nessas favelas que eu consegui criar senso crítico, e vi uma forma de comunicar as coisas que eu penso, a minha realidade, através da poesia. Eu queria falar em primeira pessoa da minha realidade e uso a poesia para isso. Eu faço o Slam Lage, que é a batalha de poesia; o Ataque Poético, que são ataques de poesia; e me apresento sozinho, de MC Martina. Cada evento é uma metodologia diferente. Já fui em novela, mas vou na escola, na rua, no metrô. Cada lugar é uma dinâmica, uma demanda diferente. Com a batalha de poesia, que se chama Slam Lage, não é só poesia, a gente faz também a batalha de passinho e faz a batalha do conhecimento, além do show. Agora vamos voltar com a batalha de TikTok, pra envolver mais as crianças. No Ataque Poético são um bando de oito pretos recitando uma mesma letra, sempre homenageando algum artista, um escritor preto e periférico. Oito pessoas recitando a mesma poesia, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, em qualquer espaço. É bem legal, as pessoas gostam. Mas tem que tomar cuidado… teve situação que eu fui recitar com meus amigos e as pessoas correram achando que era arrastão. Teve situação que a gente foi recitar e levamos dura. Então são várias situações bem pesadas de racismo. Hoje em dia tá ficando mais acessível. A gente tem tentado humanizar o assunto. Falamos sobre o sistema, mas também queremos falar de amor, de esperança, de outras coisas. Não quero só denunciar algo, eu quero humanizar também. Ano que vem, 2022, faz 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil e pô, várias coisas aconteceram a partir de lá, eu reconheço, sabe? Só que eu sei que se eu fosse uma pessoa viva na época, eu não entraria dentro do Theatro Municipal de São Paulo. Essas culturas como o Barroco, Arcadismo e Modernismo são muito baseadas na Europa, algo muito embranquecido. Hoje em dia, graças a Deus, passaram outras gerações e a gente tá aprendendo a fazer arte da nossa forma, pegou a visão? Tem coisas que não tem rótulo e outras que é importante ter. O funk, o rap, que é o cenário que eu faço parte, e o slam – que é um grande movimento de literatura tão importante quanto –, a gente precisa ter a oportunidade de valorizar a cultura nacional. De todos os tipos musicais que você for observar – pagode, samba, rap, funk, bossa nova –, a maior parte das músicas e pessoas que têm protagonismo na cena e no mercado são pessoas não negras. E eu acho que isso tem muito a ver com padrão de comportamento. Tem algo errado aí.

Acauam Oliveira – Eu concordo muito com você nessa percepção diversa mesmo do que é um Barroco, de uma inclusão, do Modernismo, para a maneira como a música realmente se organiza. Mas, deixa eu me apresentar… Eu sou o Acauam Oliveira, eu nasci em Marechal, Martina! Meu pai, inclusive, morou aí a vida toda, em Marechal Hermes. Só que daí eu fui para o interior de São Paulo muito cedo. Eu fui criado no interior de São Paulo desde muito cedo, lá em Marília. Depois eu fui fazer universidade na capital e depois, enfim, vim trabalhar aqui em Pernambuco, em Garanhuns. Bom, eu acho que quanto a esse tema maior, o Barroco, quanto em relação a essa questão da pluralidade, na verdade são dois temas que convergem, porque por um lado é uma ideia interessante – essa ideia de que nós somos um país continental, plural, com múltiplas visões, com múltiplas culturas que conversam, que dialogam e que também não se bicam em determinados momentos. Por um lado, tem um Barroco que vai ser legitimado, no interior de uma determinada história da cultura brasileira, da música popular, o Barroco que vai tá lá no Tropicalismo, que vai tá lá no Modernismo, que vai ser recuperado com essa ideia de nação, de mestiçagem. Uma ideia de caldo cultural que forma essa nação a partir de uma pluralidade – preto, branco, índio, tudo misturado – e essa mistura que daria força para a cultura brasileira. Essa é uma narrativa forte. Mas, por outro lado, você percebe que é uma sociedade marcada por processos de exclusão. Então ao mesmo tempo que sim, de fato, tem uma pluralidade muito grande, ao mesmo tempo essa pluralidade é marcada por um processo sistemático de exclusão, em que alguns se beneficiam muito mais dessa dita pluralidade do que outros. É uma pluralidade cultural, mas não necessariamente uma vivência, uma pluralidade dos lucros. Os lucros ficam divididos muito claramente entre quem ganha tudo e quem recebe muito pouco. Então é por isso que a gente pode falar que existe algo dessa pluralidade no Modernismo, mas ela era muito mais plural. Na mesma época da Semana de Arte Moderna aconteceu uma revolução no samba do Rio de Janeiro, nos anos 1930, com o Pixinguinha e a turma do Estácio. No entanto, na história oficial, é muito mais contada a história do modernismo paulista, aquela meia dúzia de sujeitos. Claro que tem a sua importância, mas obviamente não estavam pensando na nação como um todo. Então, existem duas formas muito distintas de se pensar essa pluralidade. A gente pode pensar no lado positivo disso, como no carnaval. Carnaval é essa exuberância barroca, um movimento extremamente popular; por outro lado, se você pensa esse barroco a partir de uma ideia de democracia racial, de pluralidade, integração do Brasil mestiço, do Brasil grande, onde todos estão felizes e contentes construindo a nação, todos juntos de mãos dadas, obviamente que tem uma dimensão ideológica muito forte e carregada nesse discurso. E na música isso é muito claro. A música é um dos ambientes mais plurais que a gente tem na cultura brasileira, mas é também um espaço de exclusão, obviamente. Você tem primeira e segunda classes, e às vezes os gêneros mais populares, como o funk, como o rap, são excluídos. Então em que medida a gente pode falar de uma perspectiva de inclusão, de pluralidade? A gente não pode pensar essa perspectiva sem pensar nas tensões decorrentes desse país que a gente vive. A gente pode pensar a história da cultura, de tudo que se faz da cultura brasileira, a partir desses dois polos, dessa ideia de uma inclusão. Na música isso é muito forte, a impressão de que ela é feita por todas as cores, todos os matizes, pretos, brancos, classe média. Então, você vai ter um movimento de classe média, como a bossa nova e um movimento popular urbano, como o samba carioca dos anos 1930. Mas você também vai ter um movimento rural, do sertanejo e das manifestações de cultura popular tipo maracatu, enfim. Essa é a ideia do Brasil plural-mestiço-barroco. Esse discurso é muito forte, sobretudo até a MPB das décadas de 1970 e 1980. Por mais que tenha uma visão crítica sobre a ditadura, também tem essa visão de que é na música popular que a gente é o Brasil. A partir de um determinado momento nos anos 1980, 1990, principalmente com o rap, com o funk e depois com o slam, vai ficar muito claro que essa narrativa não comporta a totalidade, porque justamente tem esses processos de exclusão que são permanentes. A gente é o Brasil do carnaval, o samba mistura todo mundo, mas quem vai fazer sucesso no exterior com a bossa nova são os brancos, cariocas, de uma região muito pequena da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então foram selecionados meia dúzia de sujeitos. A história da música popular é a história da música do Brasil como um todo. O que tem de melhor na sociedade brasileira é resultado dos momentos em que o povo preto, sobretudo, tem a possibilidade de falar e de construir a sua voz, mas sempre essa possibilidade é barrada em termos de democratização real, no momento de dividir os lucros e dividendos, no momento de dividir quem tem o protagonismo e quem não tem, quem vai falar e vai representar e quem não vai. Então é como se a gente continuasse esses processos do período colonial, em que os pretos produzem aquilo que tem de melhor no Brasil, mas, na verdade, quem fica com a principal parte dessa produção são os brancos. Isso tá na cultura e, logo, na música popular também.

MC Martina – Você falou tudo, hein? Caraca! Tenho que dizer que eu não entendia o que as pessoas cantavam na MPB porque o termo era muito diferente e a forma de cantar também. A sonoridade é uma sonoridade diferente, ainda mais quando eu era mais nova. Eu entendia que era uma música pra branco, sendo sincera. Agora eu entendo que não, não é sobre isso, é sobre muitas outras coisas, mas porque eu tive essa informação. Então eu consigo entender o que eles tão dizendo, mas é um outro dialeto. Um outro vocabulário. Mas também existe uma nova forma de se reproduzir a MPB. Se eu pegar algumas músicas dos anos 1970, do Chico Buarque, talvez eu não entenda como entenda hoje, do Gil, do Caetano Veloso. E eu não curtia tanto, até escutar algumas dessas músicas na voz do Criolo, que fez algumas releituras e me ajudou a entrar nesse mundo. E hoje em dia tem outras pessoas na MPB, tipo Doralice, Bia Ferreira, Luedji Luna, Luellem de Castro. Mulheres pretas, pô! Na periferia a música é mais acelerada. O funk aqui no Rio de Janeiro é em 150 bpm, e em São Paulo, um pouquinho mais devagar. Essas músicas, por serem mais velhas, de uma outra geração, chega diferente aqui. Eu acho que a gente que é jovem tem muita coisa pra falar, aí a gente fala muito. Se tu for ver uma letra de rap… é letra pra caraca! A MPB é metade de uma folha e volta várias vezes o mesmo verso e era isso.

Acauam – Veja, a MPB é uma música que se autointitula Música Popular Brasileira! Então, além de ser a música do Brasil, é a música do povo brasileiro. E daí de repente chega a sua geração, Martina, chega a geração do rap falando “Essa música não é pra todo mundo”. Ou seja, isso que vendiam como música do Brasil, na verdade, tá muito mais localizado numa classe específica, que se comunicava com uma classe específica. Enquanto isso, muita gente criticava o Roberto Carlos, por exemplo, que aí sim é muito mais popular. O que a minha família mais ouvia era Roberto Carlos e pagode. Isso significa que a MPB era muito mais restrita do que acreditava ser. Ela acreditava que tava falando com todo mundo, com todas as classes, com todos os gostos, e de repente ela se reconhece como uma música de uma classe média progressista. É uma classe média ainda menor, porque não é toda a classe média, mas é uma classe média ligada a um certo pensamento de esquerda. Hoje, isso é um baque do qual a galera ainda não se recuperou completamente. Por outro lado, dentro dessa música, acho que não é de todo correto falar que ela é sempre elitizada, sabe? Um exemplo é Jorge Ben, que tocava nos bares. E, no entanto, existe uma disputa pelo Jorge Ben. Tem a galera da MPB, que vai dizer que o Jorge Ben é nosso, o que faz dele o cara do carnaval, do futebol. E tem a galera que vai falar que Jorge Ben é comunidade negra periférica. Jorge Ben falando do Charles, falando do dono do morro, fazendo black music. Existe essa dualidade, mesmo. Quando a MPB percebe isso – na verdade a MPB não percebe, a periferia é que reconhece isso: “Bom, vocês não tão falando pra todo mundo e agora nós temos a nossa voz. Nós podemos construir na nossa voz e agora a gente vai fazer uma voz que nos represente, sem precisar dessa perspectiva integradora que, na verdade, não integra”. Você tem uma história da música brasileira contada até os anos 1980, 1990, quando o rap começa a ganhar força e o funk também, e uma história depois. E, hoje em dia, a narrativa da MPB, essa narrativa de que aquela música tava dizendo respeito a todo Brasil não se sustenta mais, não cola mais. Você não chega e fala: “Ó, essa música aqui tá falando do Brasil como um todo”, porque ela não representa inúmeras realidades. É um choque cultural que possibilita um ganho de qualidade, de conhecimento extraordinário. Depois disso ainda tem esse outro movimento, com Emicida e Criolo. Esses caras tão hackeando a MPB. Milton Nascimento e Jorge Ben são pretos desde o começo. A gente não tá falando da mestiçagem, da integração. Tá falando de uma tradição de escravizados que subverteram as suas condições de negação de existência pra fazer uma das coisas mais extraordinárias do Brasil. É preto isso. Se tão falando que não é, é preciso subverter isso.

MC Martina – É muito isso. Sobre esses processos de inclusão e exclusão, acho que tem dois lados da moeda. Eu sou artista de rua e comecei a fazer minha correria primeiro na favela, depois eu fui pro metrô, pro bar, pro trem. Fui recitar minhas letras e é muito louco como as pessoas demonstram nitidamente que não queriam nossa presença ali. Essa reprodução, de até alguns preconceitos, quando a gente fazia poética nos transportes públicos, não é nem maldade, não. Não é algo como a pessoa não tem cultura e não entende que a gente tá fazendo cultura. Não confunda o oprimido com o opressor. Eu acho que é questão de, primeiro, cansaço emocional; depois, falta de acesso. Você voltando do trabalho, cansadão, aí vem as pessoas falar várias verdades da tua realidade, tu vai ficar é sem paciência mesmo. Às vezes a pessoa não quer pensar em nada, porque a realidade dela é muito complicada, entendeu? Então, no meu ponto de vista, todas as culturas no Brasil – que é um país tão diverso –, hoje em dia, elas acabam muitas das vezes embranquecidas. E é importante falar sobre esse processo de embranquecimento porque é uma realidade que é desde sempre. A maior parte das apresentadoras, desde sempre, são brancas. Na literatura, se você for jogar no Google, quais são os poetas, artistas, escritores mais consumidos? São autores brancos heteronormativos. Agora que eles viram que estão perdendo – como eu posso dizer? Dinheiro –, que passaram a escrever de forma mais popular. Porque se você fosse numa livraria não dava nem pra entender o que estava escrito em praticamente todos os livros. Tipo assim, nada contra não, mano, porque me amarro num Machado de Assis, mas se eu for ler um Dom Casmurro, eu tenho que ler duas, três vezes pra entender o que tá escrito. A cultura muda, a linguagem muda. Só que esse embranquecimento acontece desde sempre e na indústria também. Se você for pegar, qual é um dos filmes brasileiros mais famosos que foi indicado ao Oscar? Cidade de Deus! Cadê o elenco de Cidade de Deus? Quanto o elenco de Cidade de Deus ganhou no filme? Cadê esses atores? A maior parte dos atores não tiveram oportunidade no mercado de trabalho porque – e eu me boto nesse papel também porque eu faço teatro – as pessoas quase sempre só enxergam a gente pra fazer papel de bandido. Papel de ladrão, papel de empregada, papel de faxineira. Eu sei que é mais do mesmo o que eu tô falando, que parece um discurso repetido, mas é a minha realidade. Trazendo um pouco pra música, a maior parte dos cantores de todos os gêneros musicais, que ganham dinheiro mesmo com isso, são brancos. O cara que criou o slam se chama Marc Smith, ele criou o slam lá na década de 1970, numa área industrial. Era algo como um sarau pra galera que saía do trabalho ir recitar. Mas o slam não nasceu no intuito de ser uma denúncia social. Ele pegou essa característica aqui no Brasil. Se você for ver, o slam existe no mundo todo. Durante a Copa do Mundo de slam o conteúdo dos poetas de outros países é diferente da denúncia social. Tem gente que fala de amor, tem gente que fala sobre imigração. Eu conheço um poeta que é de um país do continente africano, um dos primeiros poetas publicados depois do processo de ditadura. Ou seja, o cara é pioneiro. Mas mesmo o slam é embranquecido à beça! Se você for ver as pessoas, no Brasil, que mais ganham dinheiro com isso, são pessoas brancas. Então não tem porque eu falar uma realidade que eu não vivo.

Acauam – Tu tava falando, Martina, dos ataques poéticos. De ir apresentar poesia no metrô, no ônibus e encontrar todo mundo cansado depois do trabalho, não querendo se concentrar em nada. Eu queria perguntar como é que você fez, ou você faz, para conquistar o coração e a alma da galera? Qual estratégia, se é que tem uma, pra ganhar o trabalhador mesmo?

MC Martina – A estratégia não existe, não tem um macete, uma fórmula. Mas, com o dia a dia a gente vai pegando o jeito. Por exemplo, eu me apresentei na barca, no trem, no ônibus, no BRT, na rua e nas escolas. Cada um é um público diferente. Normalmente, a gente pega e dá bom dia, pergunta se tudo bem a gente recitar naquele espaço e as pessoas normalmente ignoram. Se geral não levantar a mão, a gente recita. Tem uns que levantam, que fazem até ataque racista com a gente. Eu já sofri muito racismo no transporte público. Normalmente, a gente tenta recitar as coisas mais leves, entendeu? Pra não fazer o trabalhador ficar transtornado com o sistema. Mas depende do horário. Se você pega o transporte público no feriado, a pessoa tá tranquila, vai curtir o rolê. Se é de noite e tá querendo voltar do trabalho, aí tu já lança uma poesia de amor, uma poesia de mãe, que ele se identifica. No início do dia, geral tá indo pro trabalho, daí se tu manda uma poesia tem que ser pra pessoa começar o dia, aí tu dá um papo de esperança. Aí no meio do dia, já dá uma mensagem cheia de ódio do sistema. “Pô, caraca, meu décimo terceiro não caiu; fui no médico porque passei mal, meu patrão me chamou de vagabundo”. É tudo uma questão de sentir o momento e apostar no diálogo. O slam nasceu na década de 1970, nos Estados Unidos, na mesma década que o hip-hop. A diferença que o slam é um rolê embranquecido. No Brasil, chegou em 2007, por aí. Quem trouxe foi uma moça paulista, chamada Roberta Estrela D’Alva, e aí ela criou o primeiro slam do Brasil, o Zap Slam – Zona Autônoma da Palavra. Depois surgiu o Slam Guilhermina, e em seguida surgiu o Slam do Tresor, esses foram os primeiros slams do Brasil. Aconteceram todos em São Paulo e foram se espalhando para outros estados. Chegou aqui no Rio de Janeiro também por outras pessoas. Só que no início, quando chegou no Brasil, não tinha esse cunho social tão grande, tão enfatizado. Eram mais denúncias sobre feminicídio, questões sobre feminismo, questões populares, nem digo sociais, mas sociais de certa forma. Depois de 2015, 2016, começou a se popularizar cada vez mais. Aí, o que aconteceu foi que a gente, pretinhos, hackeamos a cena, dando um cunho mais social porque falamos a nossa realidade. É interessante falar sobre o slam porque a maior parte do perfil dos poetas é mulher. O que é diferente do rap. O cenário do rap é mais masculino. No slam, as mulheres têm um pouco mais de espaço. E até pra realizar as letras. No Rio de Janeiro, eu realizei a primeira Batalha de Poesia de Favela, aqui no Alemão, e depois vieram outras. Tem o Slam das Minas, que é um slam com recorte de gênero, só pode mulher, é uma outra temática. Hoje em dia já existe uma frente de favelas de slam. Não existe uma organização oficial, mas existe entre nós.

Acauam – O slam se aproxima muito do rap, inclusive nas origens históricas, mas com uma questão, com um diálogo muito grande de ideias mesmo, de ideologia. Porque o rap, na música brasileira, ele representou uma ruptura radical. Enquanto o Chico Buarque cantava “o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, mestre soberano Antônio brasileiro…”, o Racionais cantava Homem na Estrada. Um dizia que nós, todos juntos, somos o Brasil – preto, pobre, branco –, enquanto isso o rap cantava que “ó, os de cima tão lucrando com a morte dos debaixo”, porque é essa visão que o rap coloca. O slam também, muito claramente, coloca essa ideia do que o Brasil significa, o que define o Brasil, antes de mais nada, o Brasil oficial. O Brasil oficial é uma máquina de extermínio, de matar preto, pobre e periférico. Isso define o Brasil. Aquilo que sobrevive, que é o que tem de mais bonito aqui, por exemplo, poesia na quebrada, isso é o que resiste ao Brasil. Não é aquilo que o Brasil dá para o seu povo. O que o Brasil oficial oferece ao seu povo é morte, extermínio e ausência de perspectiva de futuro. O que que tem de bom aqui é aquilo que resiste a essa tragédia. E eu acho que o rap e o slam colocam essa questão de uma maneira incontornável. Depois desse banho de realidade, da força que esse discurso vai ganhando, não tem mais como pensar em formas de integração. Aí você vai ter uma galera de quebrada com uma visão muito do conflito mesmo. Uma visão de que a sociedade é conflito. A cultura brasileira, tudo bem, ela é linda, mas aquilo que tem de positivo na cultura foi criado pela gente, e onde estamos até hoje? Então tem alguma coisa de errado. E não é por acaso que eu acho que esse discurso ganha força dentro do slam também. Pensando em história do rap norte-americano, o rap brasileiro ficou crítico durante muito mais tempo. Eu acho que Racionais é um dos grupos mais críticos da história do rap mundial. Mais radical do que Tupac, e olha que Tupac é Tupac…

MC Martina – Eu também acho, hein?

Acauam – E a galera fica em choque quando você fala isso. O que os Racionais fizeram pouca gente faz. Eu acho que não é por acaso que o slam aqui é tão fortemente marcado pelo discurso de crítica social, mas porque o rap brasileiro trouxe isso. A ideia de “rap é compromisso” tomou uma dimensão aqui que tem em poucos lugares do mundo, porque significa compromisso com a sobrevivência da galera mais pobre. Você falou da questão das mulheres no slam e no rap, eu queria que você falasse um pouco mais. Por que que você acha que tem mais? Porque isso é muito notório. A gente percebe muito claramente que elas têm um espaço muito maior – não que não tenha no rap, mas que tomaram a cena de assalto de uma maneira muito mais radical no slam. No rap parece ter um machismo maior, uma misoginia, não sei. Por que que você acha que isso acontece?

MC Martina – Não é querer falar mal do rap, não, entendeu? O rap é brabo, mas, como acontece em qualquer outro grupo social, o rap é o reflexo da sociedade. E aí reproduz, sim, muito machismo. Se você for ver os trabalhos que têm na pista, é muito mais fácil, no consenso geral mesmo, você escutar o trabalho – mesmo inconsciente isso acontece – de um homem do que de uma mulher. Isso não quer dizer que o da mulher é inferior, mas inconscientemente ele já enxerga como se fosse. Como se tivessem lugares diferentes. No trabalho é a mesma coisa. Mas acho que a gente tem que se rever. Eu, enquanto MC, eu denuncio essa parada que parece que tudo que nós, mulheres, fazemos tem uma qualidade menor. E não, mano. Não é sobre isso. E outras coisas também, homofobia, todo o grupo da sociedade reproduz homofobia. O rap também reproduz. Eu reconheço, não preciso falar que não. Mas acho que isso é algo que a gente tá revendo. Hoje em dia a gente tem poucos nomes, mas temos aí o Quebrada Queer, tem o Rico Dalasam – Dalasam veio do rap, entendeu? E tem outras pessoas LGBT no rap também. Tem o Mana Brutal, a Bicharte, outras mulheres trans, outras pessoas foda que eu tenho ouvido. Porque só precisa de espaço. A minha crítica não é nem ao cara que tá ouvindo, não. Mas a galera que tá ouvindo precisa se ligar porque a gente consome. Mas a galera que tá nos pagando, que tá contratando, precisa pensar numa política antirracista também. Não é só pra fazer show pontualmente, não. Tem que nos colocar no espaço e em cargos de poder mesmo.

Acauam – É interessante pensar que a universidade hoje, como um espaço de poder, tem os Racionais quase como um cânone marginal dentro da sala de aula. Tem bastante pesquisa e inclusive apareceu no vestibular da Unicamp. Isso significa que esses espaços estão sendo tomados… Mas é o que eu costumo dizer: o disco do Racionais, Sobrevivendo o inferno, está na Unicamp. Vitória do povo preto, vitória do Racionais, vitória do rap, vitória do slam. Sim. Mas, os pretos estão lá? Os pretos estão na Unicamp? Porque esse movimento de abrir espaço, entre aspas, pra cultura negra periférica, existe na universidade desde sempre, desde que seja como objeto e não como sujeito, não como agente. Se estuda a escravidão desde que a escravidão existe. Desde que tem universidade no Brasil, se estuda escravidão. Isso não significa que os negros estejam na universidade. A gente segue como objeto, não como sujeito. Então é importante celebrar essas conquistas, é importante reconhecê-las e é importante reforçá-las. E dizer que tem que ter cada vez mais um espaço maior, sim. Hoje eu, por exemplo, dou aula de literatura afro-brasileira e educação étnico-racial. Isso não seria uma realidade dez anos atrás. Seria impossível pensar numa coisa dessas aqui no Brasil. E, no entanto, hoje eu estou dando uma cadeira titular de literatura afro-brasileira. Mas, por exemplo, meus colegas, a maioria dos meus colegas professores não são pretos. Tá longe de ser. Então é preciso nunca perder de vista essa perspectiva do conflito. Celebrar as nossas vitórias, celebrar as nossas alegrias. É por isso que eu acho que o slam é incrível. Ele celebra as nossas alegrias, celebra nossa coletividade, mas sem perder de vista que o conflito é constante. E só pode ser assim pra gente conseguir conquistar alguma coisa no Brasil, porque nada é dado pra gente nessa sociedade.

MC Martina – Pra mim, eu tenho até respeito por essas instituições, porque hoje em dia a gente tem um pouco mais de abertura, mas acontece que costumam pensar que a gente só existe em novembro. Aí todo mundo quer falar de racismo. Outro problema é pensar que a gente só sabe falar sobre racismo, como se nós não tivéssemos inteligência o suficiente pra falar de tecnologia, meio ambiente, urbanização, segurança pública. Segurança pública é outro tema que nos chamam pra falar , principalmente quando tu mora em favela, porque eles querem saber como que é ser morador. Eu tenho conhecimento também. Não tenho diploma, pô, mas meu conhecimento é oral, e aí? Eu sei coisas que uma pessoa de doutorado de Harvard não vai saber fazer. Assim como ele também sabe umas coisas que eu não vou saber fazer, cada um tem seu conhecimento. Eu boto fé que o diploma é importante mesmo. Mas por que a minha sabedoria é menos que a outra? A minha crítica não é nem sobre os espaços, mas enquanto um corpo que realiza atividades pontuais nas instituições culturais do Brasil e que quer humanizar os artistas pretos nesse ambiente. Queria dizer que a gente é muito aberto pra conversar, pra trocar ideia e que é preciso parar de ver a gente como um produto, ou uma mercadoria. Acho que a cultura nunca foi protagonista em nenhum governo, não que eu saiba. Às vezes tem um investimento no esporte, porque esporte também não tem investimento nenhum. Mas se tu for ver, os medalhistas são tudo preto de favela. A gente precisa de política pública. Um governo que nos dê mais edital e que os editais tenham uma linguagem mais acessível pra gente poder se inscrever e fazer mais shows. Que as escolas públicas e particulares nos deem oportunidades também. Conteúdo pra falar nós temos. Algumas letras de slam são uma aula de sociologia em três minutos. E os estudantes vão se identificar, porque a gente tem a mesma idade, ou quase isso.