Dedo em riste, mas na estica: os 50 anos da Chic Show

“Qualquer pessoa que pegar a história da Chic Show, vai saber que, no momento em que eles não podiam, eles fizeram”, resume o músico Thaíde, no ato de abertura do documentário Chic Show, sobre a revolucionária festa paulistana que teve seu auge nos anos setenta e oitenta.

Pense no espírito luminescente de libertação e diversão da Motown, a gravadora norte-americana responsável por produzir os mais influentes discos de soul da história, mas dê a ele, tanto em termos musicais quanto de lifestyle, uma demão ainda mais forte de resistência político-social. Em um Brasil ainda desolado e aos estilhaços da meia-vida que se sucedeu ao Golpe de 1964, talentos similares, ou até maiores, aos de Stevie Wonder e Marvin Gaye — afinal, estamos falando de divindades como Gilberto Gil e Tim Maia — ajudavam a reivindicar em alto e bom som um espaço de dignidade, reconhecimento, empoderamento e celebração, algo que simplesmente não existia para a população negra na cidade de São Paulo daqueles tempos.

Luiz Alberto da Silva, popularmente conhecido como Luizão, é o personagem central dessa história. Depois de entrar em contato com festas que geravam renda ao promover a exaltação da cultura negra, com sua percepção privilegiada, percebeu que, ao contrário do que se pensaria em um primeiro momento, havia uma abertura para festas maiores, ainda mais glamorosas e difíceis de ignorar — festas feitas por pessoas negras e para pessoas negras. Do seu tino aguçado de empreendedor e de seu interesse profundo pelas pessoas, Luizão foi capaz de fazer uma leitura sociocultural complexa, identificando naqueles ao seu redor, em plena Ditadura Militar, um alarido interno, silenciado muitas vezes à força, que clamava por momentos de extravasamento. A vida era dura, mas a vontade de vivê-la nunca deixou de existir, e o mínimo necessário para isso era colocar tudo para fora. Cantar alto para se livrar dos gritos presos na garganta. Era o começo de uma revolução que permitiu que pessoas negras se reconhecessem umas nos olhos das outras.

Cinquenta anos mais tarde, percebe-se que foi um movimento de resistência, reinvenção e enaltecimento da cultura negra, alavancando carreiras de jovens artistas e ditando tendências de todo o tipo.

Disponível na Globoplay, o filme de Felipe Giuntini e Emílio Domingos adota o formato clássico de imagens e depoimentos. Mas não só depoimentos de quem esteve lá. O rol de pessoas que emprestam a palavra ao documentário é formado por artistas que se apresentaram na Chic Show — como Jorge Ben Jor, Sandra de Sá e Carlos Dafé, para citar alguns —, mas também por pessoas de gerações mais novas que, ou por serem frequentadoras ou por terem tido contato com pessoas que iam à festa (ainda que elas mesmas nunca tenham ido ao evento), testemunham a favor do impacto gigantesco da Chic Show. Essa lista vai do sambista Péricles, ex-integrante do Exaltasamba, aos ícones do rap Mano Brown e Ice Blue, do Racionais MC’s.

A Chic Show era a representação de algo bem maior, uma ideia fogosa que crepitava decibéis que nem mesmo as maiores caixas de som poderiam reproduzir. Falar sobre ela não é falar somente sobre música, cultura, hábitos e moda; na verdade, acima de tudo, é falar sobre a história do negro paulistano. “A memória, ela é poder”, diz Emicida, que presta depoimento como o filho de um pai negro que, em meio às turbulências da vida, encontrava na Chic Show um momento de finalmente aterrissar os pés no chão. “E, se essa memória começa a ficar cada vez mais distante, as pessoas começam a esquecer quem elas são. A gente precisa saber disso, mano! Se não, a gente acha que só existe tradição nos bagulho da Europa. Existe uma tradição aqui. E uma tradição muito bonita.”

Com isso em mente, o filme serve ao fortalecimento de uma memória coletiva que, pela inércia de uma sociedade racista, sempre tende a ser esquecida. O que aconteceu com Emicida — que, apesar de não ter vivido a Chic Show no tempo em que ela acontecia, herdou a vivência do pai e hoje carrega aquilo na memória — deveria acontecer com mais e mais pessoas, sejam elas negras ou não. Por sua diversidade e inventividade, a riqueza cultural brasileira dos anos setenta e oitenta salta aos olhos de qualquer um e, grande parte dessa vastidão, passa por pessoas negras. E muito disso não foi registrado devidamente, deixando-nos sobretudo com o registro memorial. Pois, então, com o auxílio do trabalho de pesquisa feito pela equipe do doc, lembremos, ao menos um pouco, dessa tradição enorme.

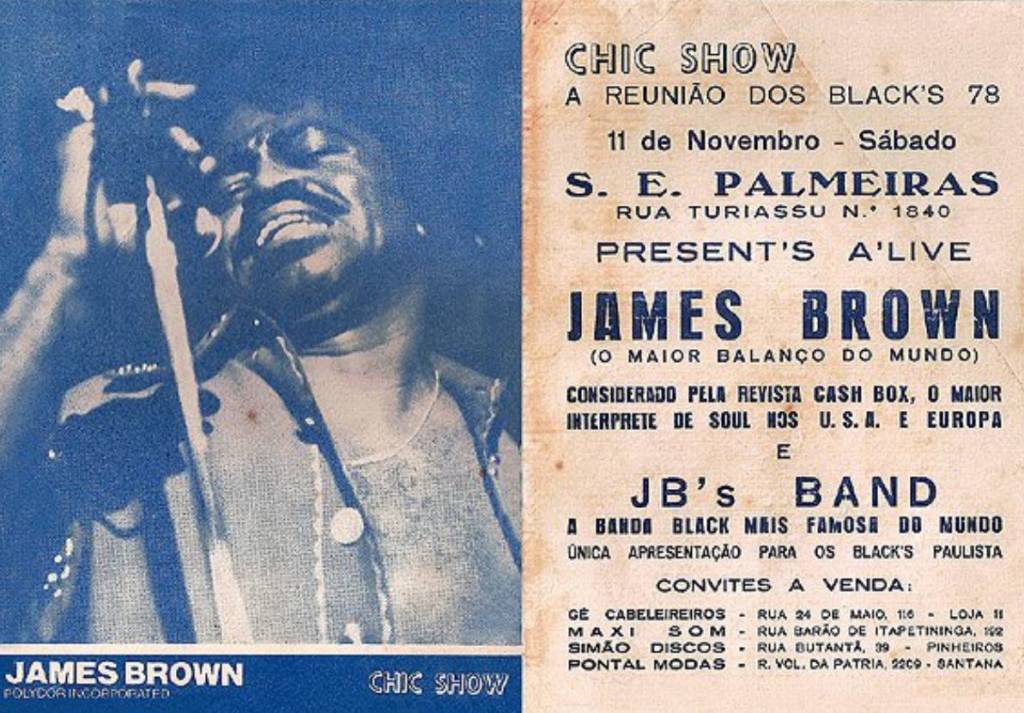

A Chic Show teve seu início nas periferias da Zona Sul de São Paulo, mais precisamente no bairro do Jabaquara. O evento rapidamente ganhou destaque devido à sua mistura única, em uma escala sem precedentes, de música, dança, moda e cultura negra. Chegou, inclusive, a locais que “pertenciam” a parcelas majoritariamente brancas da população paulistana, como foi o caso da Sociedade Esportiva Palmeiras, notoriamente dominada por ítalo-brasileiros. O clube, que não muito antes chamava Palestra Itália, abriu as portas para a Chic Show. Muito embora fosse pensado para a comunidade negra de São Paulo, a Chic Show atraiu uma ampla gama de pessoas de diferentes classes sociais, raças e origens. Era a comprovação do reboar abrangente da cultura que se construía. A mensagem era clara: fosse quem fosse, se você estivesse ali, tinha que compreender que aquele era o momento e o espaço para celebrar culturas e identidades que por muito tempo foram rechaçadas, escanteadas quase como um projeto de país.

Com lambe-lambes colados por toda a cidade — uma estratégia de divulgação pensada também por Luizão —, não havia ninguém na cidade que não reconhecesse aquela junção chiquérrima de palavras. O nome, portanto, que o próprio idealizador define como um “nome-irmão” do grupo Chic Samba Show, não era apenas um deleite aos ouvidos, algo que evocava uma boa sonoridade e um sex appeal forte. Para além disso, ele atribuía aos frequentadores características raramente atribuídas à população negra, refletindo a sofisticação e a elegância conclamadas em cada uma das festas, que de tão elegantes tinham pinta de tapete vermelho. Se alguém negasse o poder de qualquer um daqueles bailes blacks, de duas uma: ou não passava de mera ingenuidade ou tratava-se da velha (e não tão boa) negação preconceituosa.

A lista de artistas que contribuíram para o sucesso do Chic Show chega a impressionar. Figuras notáveis da música brasileira marcaram presença, como Jorge Ben Jor, Tim Maia, Sandra de Sá e Elza Soares. Mas a lista não é formada somente por grandes nomes do Brasil: como bem lembra o documentário, ninguém mais ninguém menos que James Brown, o rei-mor do funk e do soul, se apresentou no festejo em 1979. Nada poderia expressar melhor do que esse fato o tamanho da relevância do evento. Esses artistas não apenas entretiveram o público, mas também contribuíram para a afirmação da música negra e da cultura afro-brasileira. E não custa lembrar: tudo isso aconteceu no meio de uma ditadura militar, que, entre muitas outras coisas, era institucionalmente racista. As inúmeras dificuldades impostas ao movimento negro da época, cujas mãos estavam atadas demais para qualquer tipo de atuação, foram perpassadas por algo tão simples e revolucionário como um baile black: ali, o dedo estava em riste, mas também estava na estica.

Outro parêntesis que o filme abre, sendo até elucidador se pensarmos nos caminhos da música black nacional, é o pioneirismo da Chic Show na discotecagem, inaugurando a era de samples feitos a partir de músicas brasileiras. Easy Nylon, renomado DJ e radialista, é quem diz: “O Easy Lee (…) pediu qualquer disco nacional para poder ensaiar e aí deram para ele o LP do Tim Maia, que tinha aquela música Você Mentiu”. E Luciano Rocha, DJ da Chic Show, arrebata: “[Ele] soltou o Tim Maia e, meu, o Palmeiras veio abaixo!” Era a cultura negra estadunidense sendo aplicada, pela primeira vez, à feição dos brasileiros. A cena relatada pelos dois DJs é capaz de arrepiar até quem não estava lá, mesmo considerando que ela não foi registrada em imagem. Basta imaginar a experiência transcendental de presenciar essa cerimônia de casamento entre a discotecagem e uma das mais fortes vozes que o Brasil já produziu.

Muito embora o filme deixe um certo gostinho de “quero mais” — seria satisfatório, por exemplo, ver mais das apresentações —, esbarrando nas limitações que os registros têm, ele consegue dar um panorama geral do que foi, e representou, a Chic Show. Em termos de empoderamento cultural, o baile proporcionou um contexto de celebração e autonomia cultural para a sempre marginalizada comunidade negra, fortalecendo a autoestima e a identidade racial. Se pensarmos em visibilidade artística, a Chic Show promoveu artistas negros, muitos dos quais conquistaram sucesso nacional e internacional após suas apresentações no evento, contribuindo para a visibilidade da produção cultural negra. Até no que diz respeito à moda e ao estilo, a festa influenciou a moda afro-brasileira, popularizando penteados afro, roupas coloridas e acessórios que celebravam a herança africana.

Tudo isso se resume bem na fala de Rappin’ Hood: “Hoje em dia, eu sou um empreendedor desse caminho. Eu tenho o meu próprio selo. Tenho minha grife de roupas. E esses caras foram inspiração para isso!”

A Chic Show serviu como estopim de uma consciência coletiva de resistência e conscientização. Não era apenas um baile, mas um movimento cultural que transcendeu gerações e continuou a inspirar a população negra brasileira a se orgulhar de sua herança e a lutar por igualdade e reconhecimento em todos os aspectos da sociedade. As batidas tocavam alto e os passos de dança eram inigualáveis, mas aquele também era um espaço para discussões sobre a luta contra o racismo e a desigualdade, construindo uma consciência e uma resistência político-social compasso a compasso. Era como se cada um presente estivesse dizendo: “Não estamos brigando, estamos dançando.” Trata-se de um legado e tanto: sem saber que era impossível, foram lá e fizeram.

Assine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista