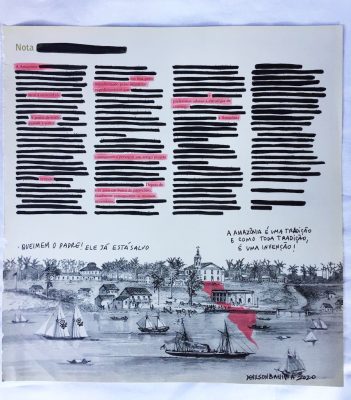

MPB ou Música Preta Brasileira: muita treta pra Vinícius de Moraes

A MPB, sigla para Música Popular Brasileira, sempre foi um lugar de disputas, discussões e teorizações, talvez sem nunca ter se chegado a uma unanimidade sobre uma definição final referente a sua forma e conteúdo. Seria um movimento, uma categorização musical ou uma época de