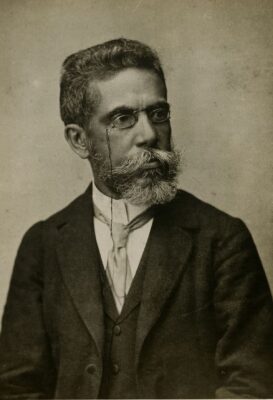

Spirito Santo é músico e escritor, doutor em Música pela UFRJ, nas praias da cultura africana no Brasil. Reunindo senso político, sensibilidade artística e rigor, navega pelos fluxos intensos das águas do Atlântico Negro em sua trajetória como pesquisador das sonoridades da diáspora negra. Músico junto ao grupo Vissungo, está à frente da oficina de construção de instrumentos africanos, a Musikfabrik.

Pitter ― Quando vemos as pesquisas de música africana, afro-brasileira, temos esse pacotão das dimensões simbólicas, políticas, religiosas, mas eu acho que a ideia de construir um instrumento tem uma dimensão conceitual bem radical, que traz essa tecnologia, toda uma ciência acústica e material de fazer. Como começou isso?

Spirito Santo ― Eu sou cria dos anos 60, fiz 20 anos em 1967. A instigação de tudo tem um viés ideológico muito forte. Eu comecei como artista com 19 anos, fazendo teatro em Padre Miguel, [com] um grupo de jovens, e, apesar de ser ditadura, fazendo coisas absurdas, do tipo estudar Brecht e montar um espetáculo. Eu já compunha um pouquinho, e assumi a trilha musical da parada. Mas tudo começa ali, multiartista, o que eu faço até hoje é isso, não consigo fazer uma coisa só. A coisa do instrumento propriamente dito só aparece bem depois. Eu tive um incidente grave. Fui preso em 69 (…) porque eu já estava militando. Quando saí da prisão, comecei uma carreira de artista individual, mas rapidamente me veio a intenção de trabalhar em grupo. Aí essa ideia me fez criar um grupo chamado Vissungo, que existe até hoje, e eu já comecei com a intenção de pesquisa. Comecei fazendo uma peça teatral, escrevendo já a música, e a peça era baseada num livro de um cara chamado Aires da Mata Machado, eu cito muito esse livro. (…) Eu tinha montado um trio para tocar a trilha. E era um som fantástico, mas era modernista, harmonia mais dissonante. Aí nasce o Vissungo, que rapidamente vai se transformando numa coisa menos elitista, também por força dessa minha veia ideológica. (…) Aí o grupo fez muitos shows alternativos, em qualquer lugar, igreja evangélica, igreja católica, presídio. (…) Rapidamente a pesquisa foi me chamando, comecei a pensar em tocar música africana no Brasil, era radicalmente isso. Aí eu comecei a perceber na pesquisa que essa música africana no Brasil não era aquela que eu estava fazendo, nem tocava no rádio, nem tinha disco sobre ela e tal. E era preciso aprofundar a pesquisa sobre essa música que estava no interior do Brasil. Aí começa nossa pesquisa. No mesmo embalo aparece também a noção de que o som, os timbres que aquela música deveria ter, não estavam constando, não apareciam, e essa ausência estava ligada ao fato dos instrumentos de música africanos não serem ouvidos ou visíveis. Aí eu comecei, já em 75, logo, rapidamente, em 76, 77, a pesquisar organologia, que instrumentos eram esses, como se fazia, começa aí. Isso avança pro início da década de 80 com o filme chamado Chico Rei. (…) A nossa entrada foi o seguinte: pra pesquisa, eu viajava muito pra Minas [Gerais]. Por acaso, eu cheguei em Ouro Preto e o filme estava sendo filmado ali. E eu tinha um amigo que sabia que eu fazia pesquisa. “Vou te apresentar o Walter Lima, o diretor”, disse ele. Na conversa, o Walter pirou, porque eu falei: “Walter, o Chico Rei, além de ser mineiro, veio de Angola (…). Esse roteiro tá todo errado”.

Eles colocam como se a galera tivesse vindo do Congo.

Exatamente. Como está vindo do Congo e as danças são da Nigéria?

Tudo desconectado.

Hoje parece uma coisa básica, mas, na época, não era, pra essa intelectualidade branca. (…) Ele se convenceu de que estava tudo errado, tinha que mudar. Aí assumimos uma espécie de consultoria já nesse momento. E começamos a ir pra Ouro Preto. Aí, cara, convenci o Walter, já que ele estava me dando fita, a refazer a cena final do filme, que exibia mais a cultura africana. E propus trazer grupos de congada de Minas. Trouxe dois grupos do sul de Minas junto com um grupo de Ouro Preto mesmo. Segundo: figurino torto. Apaga, tira essa porra toda. Porque é pesquisa, bicho, Debret e Rugendas e outros desenhistas da época, era só pesquisar. O cara que fazia a direção de arte não entendia nada de nada, criou, inventou umas máscaras, “fantasiou” a roupa num filme, um mico que pode durar anos. (…) Entramos no guarda-roupa do filme, a roupa dos brancos, casacão, que era a mesma roupa que está no Debret, estava toda lá. Botamos os congadeiros em fila, aí pegava um, dava só o casacão, descalço todo mundo, só o casacão, uma calça de capoeirista, o outro só a camisa de babado, outro com chapéu de três bicos. Era assim que o grupo de negros de ascensão social se vestiam. E aí veio a cereja do bolo: construir instrumentos de cena funcionais, esse foi o grande start dessa onda.

A construção de instrumentos. Já começou nesse exercício sempre meio transversal assim, de linguagem e pesquisa.

Fiz, com o grupo, quase tudo. Fiz marimba, harpas. No filme, você vai ver no final. A cena é rápida, já é o roll passando assim. Daí fomos convidados para fazer a trilha sonora, o que não estava previsto. Quase nada de pesquisa etnológica, compus coisas que parecessem folclóricas. A partir daí, eu fui acumulando referências. Daí virei pesquisador desse tema, organologia africana, virei especialista.

Organologia é o quê, pra quem não sabe?

Instrumentos de música, estudo dos instrumentos de música em geral, tipos, fisiologia, materiais, timbres, é um ramo da antropologia.

Quando a gente fala de música africana negra, ela nunca é só música. Às vezes tenho minhas dúvidas se é música, porque ela é tão junta na existência, na vida das pessoas. Integrada.

Tudo, se você for olhar, rigorosamente tudo. Daí vem a linguagem. Mais que as línguas, a linguagem musical é mais essencial do que as línguas, a linguagem musical é um negócio muito foda. (…) E o filme rendeu um disco de vinil, que também foi bem legal. Na trilha do filme não tem as músicas que eu gostaria que tivessem; tem no vinil, mas não rolaram na trilha pela seguinte razão: um produtor da Som Livre na área de TV queria colocar apenas as coisas que vendessem. Vendia o quê? Milton, por exemplo, vendia.

E o Vissungo? Vocês lançaram o Kilomboloko em 2019…

A gente nunca conseguiu gravar um disco solo, acredita? Gravamos Chico Rei, gravamos uma faixa do Milton no disco de carreira Encontros e despedidas, que virou a faixa-título. Gravamos com Wagner Tiso, no disco dele também, Tetê Espíndola, mas nosso, nunca.

Esse disco, além de ser o primeiro disco, é a celebração dessa história.

Exatamente. O que eu fiz? Eu escolhi sons remix de coisas gravadas antigas e tal, porque a grana era mínima. Arrumei um estúdio mais barato e tal. Mas são remixes de coisas gravadas aqui, ali, MP3 e algumas composições novas, como essa que dá nome ao disco.

Eu ouvi algumas vezes, ele tem uma coisa… É um disco transatlântico.

É, Uruguai, Angola.

Tem quantas línguas nele?

Angola é português, Uruguai é espanhol, que é a faixa chamada Um candombe para Gardel. A letra diz isso: eles queriam muito que Gardel cantasse candombe, mas não era possível, não rolava. Aí eles pegam os tambores e vão para a rua tocar e cantar música do Gardel.

Além de ter muitas línguas, vai ter samba, aí tem um funk pesadão, som de tiro…

Tem a língua crioula da Guiné Bissau. (…) Tem uma antiga, Curral das éguas, que é um samba que eu fiz. Curral das éguas é uma favela de Padre Miguel. Quando o trem passava lá, a gente se apavorava, porque eles apedrejaram o trem. (…) É um bandido do Curral das Éguas. Só que ele tem consciência, ele só assaltava na Zona Sul. Lá ele jogava futebol, fumava maconha, quando estava de tardinha assim, ele pegava o trem, Zona Sul…

Aproveitando a deixa, sobre o disco ter essa dimensão transatlântica de várias épocas, queria comentar sobre o seu o livro Do samba ao funk do Jorjão, que virou um sucesso literário.

Eu sabia da qualidade do livro, mas, como era o primeiro a ser lançado, tem a expectativa do feedback que vai dar. Eu não esperava que fosse tanto. E nem que ele virasse referência acadêmica.

É uma leitura muito divertida para um material muito denso. (…) Tem um filme, O último anjo da história, do John Akomfrah. O argumento dele é que vem um ladrão de dados do futuro para encontrar as informações que ele não tem da história negra. Na história, o blues seria a tecnologia secreta para juntar esses pontos. Enquanto lia o seu livro, várias tecnologias foram apontadas…

Não é só na diáspora, na África já é assim. Tem uma unidade formal mesmo, pelo fato delas serem próximas, mas com o trajeto das migrações toma outra forma. Mas todas têm uma unidade ali que identifica, têm uma particularidade em cada uma, própria da música africana. Eu falo isso no livro. [Na música africana] não tem passado, presente, futuro; é uma circular.

Eu fui no recebimento do reconhecimento do notório saber. Sua fala foi sintética dentro do contexto. Você falou do autodidata, dessa figura autodidata. O que guiou seu autodidatismo?

Eu tenho refletido muito sobre isso. Mas antes do convite para o doutorado, eu não pensava, tinha muitas restrições quanto à academia, por causa do eurocentrismo, do racismo, etc. Fiquei já escrevendo artigos, o próprio livro, já batendo de frente. Tanto que deu certo. O título que eu recebi, por alguma razão, omite a palavra doutor. Um negócio doido. E a banda [Vissungo] tocar foi também um ato político.

Vocês botaram uns fantasmas pra dançar.

E não queriam.

Foi fundamental vocês tocarem.

O Brasil é colônia da Europa até hoje, principalmente nessas áreas estratégicas, cultura, academia. Ali, por exemplo, os alunos só aprendem a tocar música erudita da Europa dos séculos XVIII e XIX. Quase não tem música brasileira ali. Tem umas coisas assim pingadas (…). Aí eu me dei conta de que existem, sei lá, centenas de pessoas no Brasil assim, com a minha idade mais ou menos, e que fizeram uma formação autodidata, por conta própria, e que são doutores realmente, e que o Brasil precisa deles, mas a universidade não se importa muito com isso Então tem que, de algum modo, quebrar isso, valorizar essas pessoas. Porque a gente assim vai para o buraco, a universidade, nesse ponto, está no buraco, os alunos saem sem saber quase nada nessas áreas ligadas ao Brasil real. O meu caso foi uma raridade, em 175 anos, a universidade…

Foi o primeiro título.

Sim. Praticamente o primeiro título de notório saber em 175 anos [de UFRJ]. Foi até meio acidental, enquadraram na lei o memorial, que foi incrível, tinha que provar atividades internacionais, por exemplo. Por acaso eu tinha. Uma coisa rara. Até parece que a resolução foi feita pra não ser usada nunca.