O percurso do gosto: como a arte moderna chegou às Américas

Há uma frase famosa de Gertrude Stein, escritora e figura emblemática para as artes do começo do século passado, que diz: “você pode ser um museu ou pode ser moderno, mas você não pode ser os dois.” Ela representa bem o espírito de uma época. Pode parecer mentira, mas houve um tempo em que Pablo Picasso passou por maus bocados, pelejando para conseguir que suas obras fossem recebidas de braços abertos pela crítica especializada e pelo público geral. Mesmo na Europa, onde era reconhecido mas pouco celebrado, seu nome não era sinônimo de genialidade e isso, mais de 100 anos depois, soa um tanto absurdo.

Se pensarmos nas Américas, em especial nos Estados Unidos, a situação era ainda pior para o pintor espanhol: na terra do Tio Sam, que em breve, com o advento das Guerras, se tornaria o centro do mundo, ele era ridicularizado por praticamente toda a elite consumidora de arte. Talvez seja óbvio dizer que a arte que desafia o establishment daquele presente sempre será vista com olhos tortos no início, mas, considerando o impacto que a arte moderna e o próprio Picasso tiveram no restante do século XX, é uma obviedade que precisa ser posta na mesa.

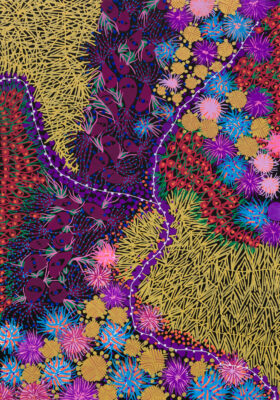

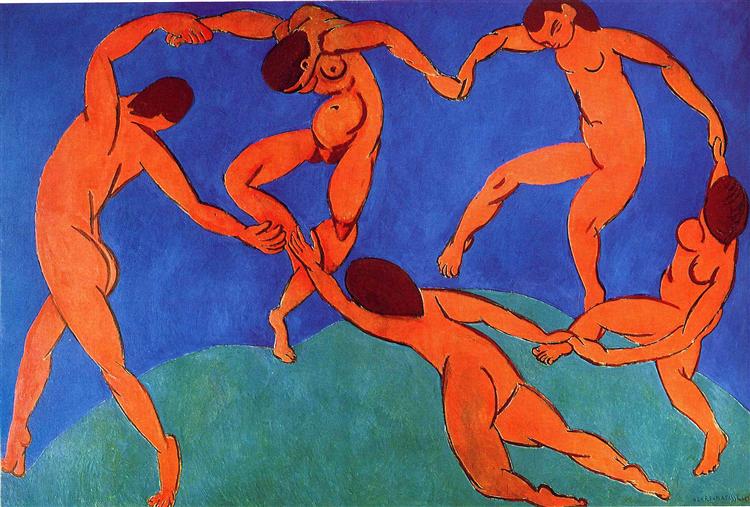

No período em que a arte moderna emergiu, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, o público americano, em geral, não demonstrava interesse por obras que fugissem do padrão clássico. Os estadunidenses com poder monetário, capazes de adquirir obras de arte por boas quantias, simplesmente não tinham apreço pelas vanguardas europeias. Até mesmo a classe artística era hostil com ela, como evidenciado pela famigerada exposição de arte moderna Armory Show, realizada em 1913, na progressista Nova York, que resultou em protestos e na queima de pinturas do agora lendário Henri Matisse. Por essas e outras, é importante compreender que a história da arte não é estática, mas se reconfigura com a ascensão de novos movimentos artísticos.

A dinâmica do mundo da arte sempre esteve vinculada a duas perguntas fundamentais: o que é considerado arte; e, se arte, é considerada boa. Quando surgiram movimentos de vanguarda, as pinturas de Picasso não foram imediatamente reconhecidas como boa arte — em especial, por aqueles que se diziam experts. É algo que ocorre de tempos em tempos (o mesmo ocorreu com as obras de Jackson Pollock e Andy Warhol décadas mais tarde). A definição do que, afinal, é boa arte é um processo, um desenvolvimento no qual galerias, negociantes, colecionadores, museus e críticos desempenham papéis cruciais, sempre em consonância ao contexto político. Quando essas partes estão em sintonia, o que pode acontecer anos depois que um movimento artístico tem o seu ápice, um mercado de arte se estabelece, transformando as criações do artista em peças que vão do estúdio para colecionadores e museus. Sem isso, por mais brilhantes que possam ser, tais peças acabam em lugar nenhum.

Os movimentos estavam ali, quiçá no auge de sua produção, mas ainda não tinham a relevância que viriam a ter mais tarde.

O livro recente de Hugh Eakin, Picasso’s War: How Modern Art Came to America (ainda sem tradução brasileira), trouxe à tona o desconhecido John Quinn, um advogado nova-iorquino enérgico e culto que surpreendentemente surge como uma figura central nesse cenário em evolução da arte moderna. De acordo com o autor, Quinn estava em uma missão de “colocar a civilização americana na vanguarda do mundo moderno”. Sua influência foi expressa não apenas por meio de aquisições ousadas — no início, comprava essas peças para si mesmo, fazendo o mercado girar a partir do próprio bolso —, mas também por suas iniciativas para eliminar tarifas de importação sobre a arte moderna no começo do século XX. Antes de suas intervenções, enquanto essas tarifas eram obscenas, impostos sobre artes clássicas não existiam. Pensada com esse propósito ou não, era uma manobra tributária que favorecia a produção artística do passado e ignorava a do presente. Com muito suor, dedicação e algumas artimanhas sociais, a visão de Quinn foi fundamental para tornar viável a exposição e a venda de pinturas europeias contemporâneas nos Estados Unidos, o que ajudou a globalizá-las.

A partir desse ponto, movimentos como o Expressionismo e o Cubismo encontraram solo fértil para florescer. A vanguarda europeia que inspirou a Semana de Arte Moderna no Brasil, em 1922, subiria degraus de abrangência e se colocaria no panteão que reivindicavam desde o início. Aos poucos, com uma mentalidade pós-guerra mais aberta sendo criada, um espírito de inovação se alojou no peito de muitas pessoas e coleções privadas e públicas começaram a se enriquecer com obras de artistas modernos, consolidando um movimento que inicialmente fora enfrentado com resistência. Com a tarifa tributária derrubada, o caminho estava livre para o lucro; com a nova mentalidade, o caminho estava livre para a apreciação. Outros colecionadores e galeristas começaram a apoiar artistas modernos, fazendo com que a abertura de galerias ousadas e a disposição para desafiar as convenções se tornassem uma marca registrada desse movimento.

Nesse contexto, as redes de apoio cultural exerceram influência significativa, com intelectuais e artistas locais contribuindo para a formação de um ambiente propício à aceitação da arte moderna. Essas redes facilitaram a troca de ideias, exposições de obras e estabelecimento de diálogos interculturais, fortalecendo os alicerces para a disseminação do movimento. Com isso vem a aceitação das instituições culturais, como museus e galerias de arte.

Um grande marco da chegada definitiva da arte moderna europeia nos EUA, e isso sendo um espelho para a celebração da modernidade mundo afora, foi a inauguração do MoMa, em 1929. No começo, suas instalações eram humildes, mas, com o tempo, foi ganhando mais e mais espaço. Em 1939, sediou uma famosa retrospectiva do trabalho do então experiente Pablo Picasso. Aos trancos e barrancos, numas de “contra tudo e contra todos”, John Quinn foi o pontapé inicial para uma espécie de revolução — uma que já acontecia há algum tempo, mas que, com esses empurrões, recebeu um laivo de dimensão e permanência.

Ao observar o impacto da arte moderna em escala global, torna-se evidente que sua influência transcende fronteiras e muitos artistas envolvidos se tornaram ícones culturais cujo legado persistirá enquanto a humanidade for humanidade.

E tudo isso nos faz pensar um pouco na questão: o que é o gosto?

Tomando essa história como referência, é seguro dizer que o gosto das pessoas foi alterado. O que antes não agradava passou a agradar e há quem simplifique tudo com noções de “bom” e “ruim”, ou resuma o debate a preferências pessoais. O interessante de se discutir o tema é refletir sobre o que levou a essa reação positiva ou negativa, que, sim, são genuínas. Mas serem genuínas não quer dizer que não foram resultados de uma intrincada miríade de fatores que vão bem além da constituição inata de um indivíduo. Há cultura, há contexto sociopolítico, há contexto pessoal, há técnica, há falta de técnica, há conceito, há falta de conceito, há uma série de agentes que determina o gostar ou não-gostar de uma geração de artistas. Se dependêssemos do bom gosto da sociedade na segunda metade do século XIX, talvez nem soubéssemos quem foi Picasso, Matisse e Dali.

Quantos artistas não tiveram suas trajetórias ocultadas pelas circunstâncias, não só nesse período mas em toda a história?

É natural que os gostos mudem. Todos somos frutos do nosso tempo — mesmo esses artistas que fizeram com que o tempo tivesse que correr mais rápido. A história da arte é um constante diálogo entre o passado e o presente, e a arte moderna é uma expressão vívida desse diálogo. Recusar-se a abraçar novas formas de arte em nome de um apego nostálgico ao passado ou a um determinado arcabouço técnico é privar-se da riqueza e da diversidade que o cenário artístico contemporâneo oferece. A verdadeira apreciação da arte reside na capacidade de reconhecer e valorizar a inovação, a experimentação e a expressão individual, independentemente das normas estabelecidas. Ao abraçar tanto as formas tradicionais quanto as expressões artísticas contemporâneas, construímos uma narrativa inclusiva e enriquecedora que reconhece a evolução natural da cultura e da sociedade.

A platitude está errada: gosto se discute, sim, senhor. A ele não se opõe, é verdade, mas sobre ele é possível se debruçar de maneira respeitosa, pois isso gera esclarecimento sobre a agência de fatores externos naquilo que, em tese, nos define de uma maneira íntima. Nada é mais humano que a arte e dela se tira valiosos insights sobre os espectros que nos delimitam enquanto seres racionais. A verdadeira apreciação da arte reside na habilidade de abraçar a mudança, valorizando a expressão individual e reconhecendo que a inovação artística é um reflexo constante do movimento da condição humana.

Em um mundo em constante transformação, a arte permanece como um testemunho poderoso da capacidade humana de criar, questionar e redefinir constantemente os limites da criatividade. E saber quem somos enquanto sociedade e pessoas é fundamental no meio disso tudo.