Cada um por si e Deus contra todos: Werner Herzog colecionador de imagens

O cineasta Werner Herzog, de filmes do calibre de Aguirre, a cólera dos deuses (1972) Fitzcarraldo (1982) e O Homem-Urso (2005), galgou um lugar muito específico no ideário contemporâneo. Para muitos, ele transcende a figura do diretor, tornando-se um ícone pela força de seus filmes, mas, curiosamente, também por sua persona excêntrica e intransigente. É como se ele não fosse apenas um dos cineastas vivos mais influentes, mas um personagem em si mesmo (ou, para alguns, de si mesmo). É mais do que ser famoso ou não ser, mais do que ser um diretor importante ou não. Wim Wenders, outro alemão com status de lenda, para bem ou para mal, não evoca essa aura sobre si mesmo. O caso de Herzog é único. Cabelos (hoje ralos) frequentemente despenteados, sotaque bávaro robótico, dizeres sobrecarregados de um gravitas que ninguém mais conseguiria proferir e sair incólume — todas essas características são inconfundivelmente herzoguianas.

E é nesse espectro de mitologia fílmica-sobrenatural que se encaixam suas memórias, Cada um por si e Deus contra todos: memórias, lançadas no Brasil pela editora Todavia.

Não. É claro que não. Essa não é a autobiografia padrão de uma figura pública, de um artista, de alguém que transitou, e ainda transita, pelos corredores de grandes festivais de cinema. Não há muitos vislumbres do que constitui o âmago do diretor, as descrições que ele oferece nesse estágio da vida, octogenário, são ainda mais do que se vê e até do que se sente, mas nunca por que se sente. A palavra “incorrigível” talvez venha a calhar. Há muito da alquimia presente em fatos e questionamentos arrebatadores do mundo — e, para Herzog, nada é mais exuberante que isso. Os lugares e não-lugares, as perguntas respondidas com perguntas, os impulsos animais que são humanamente dignos de atenção.

“Tenho uma profunda aversão à introspecção em excesso, à contemplação do próprio umbigo. Eu também preferiria estar morto a ir a um psicanalista, porque sou da opinião de que ali ocorre algo fundamentalmente errado. Se uma casa tem uma iluminação muito clara até o último canto, ela se torna inabitável. É o mesmo com a alma, iluminá-la até sua sombra mais escura torna as pessoas inabitáveis.”

Pensando em obras memoriais de outros diretores de cinema, chega a ser difícil traçar comparação. Não há o compasso cronológico que vai de filme a filme, detalhando um ou outro aspecto da produção e salpicando curiosidades interessantes para quem ama aquele corpo de trabalho. Esqueça, por exemplo, as memórias de Sidney Lumet, o ótimo Making Movies (1995), que segue essa lógica e satisfaz ao entregar bastidores de filmes como 12 homens e uma sentença (1957) e Um dia de cão (1975). Herzog encara sua história como encara seus temas, narrando-a com lentidão e tiradas grandiloquentes, mas com a peculiaridade de fugir das perguntas essenciais que ele próprio faria caso não fosse o objeto de estudo.

O resultado? Algo sui generis. “À Herzog”. Por vezes indiferente e distante, por vezes mágico e sedutor — sem nunca deixar de surpreender.

Joana do Prado*, diretora, roteirista e professora de roteiro que criou e dirigiu a série Sociedades Matriarcais, fala sobre a influência de Werner Herzog: “É, sem dúvida, uma das maiores influências no meu trabalho. Além de admirar sua alta produtividade, o que mais me liga a ele são o recorte e o tom que ele dá aos seus filmes. A forma como ele conta histórias com uma curiosidade existencialista, investigando a condição humana em diferentes lugares e situações do mundo, é extremamente potente.”

Assim como em seus filmes, Herzog estabelece uma poderosa relação entre o humano e a natureza. Em Cada um por si e Deus contra todos fica claro de quais experiências vieram a vontade de tratar com essa dualidade. “Minha mãe”, escreve ele sobre a agonia materna depois de um ataque dos Aliados, “me encontrou no berço coberto por uma camada espessa de cacos de vidro, telhas e entulho. Eu saíra totalmente ileso, mas minha mãe, em seu medo, pegou a mim e a meu irmão mais velho, Tilbert, e deixou a cidade fugindo para as montanhas até Sachrang, a mais remota de todas as aldeias na Baviera.” Nesse refúgio remoto, encontrou um terreno fértil para sua imaginação juvenil. A partir daí, Herzog começou a forjar sua visão do mundo, que viria a definir seu trabalho criativo ao longo dos anos. Esses e outros relatos sobre sua infância, especialmente evocativos, falam de um tempo em que o cotidiano se mesclava com o extraordinário. O mundo ali era tão fantástico quanto inventado.

“A filmografia de Herzog é uma celebração da complexidade humana e da luta contra as forças naturais e sociais.”

Pensar nas linhas de força do cinema de Werner Herzog é imergir em um vulcão de complexidade e singularidade. Com uma carreira de meio século (e contando) que já soma mais de cinquenta filmes, Herzog intimida historiadores e críticos com suas variações de registro desde os primeiros passos na direção. Ele diz que, no começo de sua carreira, ficou claro que “por conta do meu quase total desconhecimento do cinema, eu teria que inventá-lo à minha maneira.” Por falta de conhecimento ou não, seguia seus instintos — e esses sempre pareciam acertados. O reconhecimento veio rápido, mas muito mais foi sendo alcançado com o tempo. Não demorou a passar de um cineasta respeitado a uma espécie de evento a ser contemplado, uma presença que transcende seu próprio trabalho para se tornar um fenômeno cultural por direito próprio.

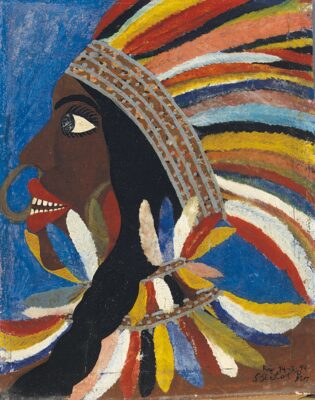

“Seu olhar e o destaque que ele dá à força das imagens”, comenta Joana, “são minhas maiores inspirações em suas obras. Como ele mesmo disse há alguns anos, como diretor ele teve a pretensão de formar uma gramática, uma enciclopédia de imagens do nosso mundo. E conseguiu: ele é o único diretor que filmou em todos os continentes. Mais do que simplesmente colecionar imagens, ele dá protagonismo a elas, posicionando-as sempre em primeiro plano e no centro da narrativa, com o uso da música e de sua narração como suportes. Muitas vezes, ele retira a narração e ficamos apenas com a imagem, que adquire vida própria, um estrelato místico.”

Junto com a postura espectral de sua voz, e em alguns casos a fantasmagoria de sua presença física, seus documentários foram os principais responsáveis por criar a mitologia herzoguiana. Os exemplos de bons filmes que contam com o próprio Herzog são muitos: Little Dieter needs to fly (1997), A caverna dos sonhos esquecidos (2010), Lições da escuridão (1992), Meu melhor amigo (1999) e tantos outros. Em um relato raro do livro — “raro” porque entendemos, a partir de uma relação causal direta, o início de uma característica marcante de sua obra —, o diretor conta que criou sua persona audiovisual ao ser forçado pelo amigo e jornalista Gerhard Konzelmann a aparecer em sua série de documentários, já que a voz em off não era permitida ali. Isto é, cada cineasta participante tinha que aparecer.

“Esse foi um passo cujo alcance não pude reconhecer totalmente na época, mas que teve grandes consequências.”, relata Herzog. “Eu havia encontrado a minha voz, a minha voz de palco, por assim dizer.”

Certa feita, François Truffaut chamou Herzog de “o diretor vivo mais importante”. É sintomático que alguém tão influente quanto o francês tenha louvado o trabalho do alemão: grandes obras encantam pessoas planeta afora, pois têm o poder de quebrar barreiras geográficas e temporais. É como conta Joana:

“Ao desenvolver a série documental Sociedades Matriarcais, que foi ao ar no ano passado pelo GNT, inspirei-me muito em dois filmes de Herzog, Happy People: A Year in the Taiga (2010) e Visita ao Inferno (2016), tanto na plasticidade das imagens quanto na presença marcante da narrativa. Esses dois elementos guiaram a concepção do projeto, desde os roteiros até as filmagens. Durante os encontros com as matriarcas e com outros personagens dessas sociedades, refinei não apenas meu olhar para a realidade dessas culturas nas escolhas das imagens que as representam, mas também para a mensagem que gostaria de transmitir sobre elas e como fazê-lo. Assim como nas obras de Herzog, a narração permitiu minha participação como personagem, um espaço fundamental para a reflexão sobre essas sociedades sob a perspectiva de uma mulher que cresceu em uma sociedade patriarcal.”

O menino que morava no ponto mais remoto de toda a Baviera, em condição de miséria, realmente conquistou o mundo.

Nas memórias de Herzog há, sim, relatos sobre a produção de filmes icônicos e os atritos com figuras como o escritor de viagens Bruce Chatwin e o alpinista Reinhold Messner. No entanto, isso não parece ser o centro do livro. Esses relatos, claro, oferecem uma janela para espiar a mente do diretor, mas isso não é suficiente para levar um inquieto como ele a se dedicar à escrita memorial. O que de fato fez com que ele se sentasse em uma cadeira para escrever esse material advém de um desejo sedutor de tergiversar, um prazer incontornável de temperar as bordas de um prato já aquecido com a magma da própria lava.

Aliás, um pensamento que ressoa no fundo da mente de quem lê Cada um por si e Deus contra todos: memórias, quase como um subtexto proposital, é: certo… mas será que é verdade? Isso, talvez, seja um dos resultados do enigma que Herzog conjurou sobre si mesmo ao longo dos anos, mas, sobretudo, é fruto de uma escrita que ressoa como um sonho fabricado, apesar de ou talvez por conta de seu distanciamento autoimposto.

Se isso soa familiar, é porque seus filmes carregam uma aura similar. Ou seja, ao desafiar as convenções da autobiografia tradicional, optando por uma abordagem mais poética e fragmentada, ele encolhe os ombros e se cobre com o lençol da coerência. Em sua prolífica carreira, sempre foi assim. Aqui, por se tratar de um livro de memórias do autor de O Enigma de Kaspar Hauser (1974), o esperado era o inesperado. Isso é, em sua essência mais pura, Werner Herzog, obcecado pelos misticismos que tornam o planeta um lugar tão interessante de se explorar (sendo ele próprio uma figura mítica desse caldo).

A filmografia de Herzog é uma celebração da complexidade humana e da luta contra as forças naturais e sociais. A escrita contida em suas memórias, por sua vez, é uma batalha particular, não contra a natureza (ainda que essa batalha esteja presente) e nem muito menos contra si mesmo, mas contra o tédio para com o mundo e as pessoas que o circundam.

“Ele celebra a espontaneidade dos acontecimentos que testemunha ou que são testemunhados por terceiros”, sintetiza Joana. “Está em um constante estado de encantamento pela nossa capacidade, enquanto seres humanos, de criar interações complexas com o ambiente ao nosso redor. No documentário The Fire Within (2022), Herzog presta uma linda homenagem às imagens produzidas pelos Krafft, e faz isso de forma solene e muito poética. No curso que dou sobre roteiros de documentários na Roteiraria, uso este filme como exemplo da forma minuciosa com que Herzog constrói não apenas histórias, mas sensações. Nunca é a imagem pela imagem, mas sim a dialética que ele constrói entre o que tangencia nossa realidade e o que está além do tangível, conferindo um significado mais profundo ao que retrata e aos encontros que narra com seus personagens. Ele convida o espectador a dar um giro no olhar, a ir além da superfície e a ver e sentir o mundo junto com ele em uma nova e mais ampla perspectiva.”

Cada um por si e Deus contra todos é um passeio desafiador e saboroso pela sua filosofia pessoal e artística, à semelhança das romarias de muitos de seus personagens. E vale adiantar que, considerando tudo isso — a inquietude incontornável, a vontade de quebrar paradigmas, a obsessão em fazer com que sua história seja maior que si próprio —, o final do livro é perfeito.

Dá para se perder nas paisagens interiores de um dos cineastas mais originais e controversos de nosso tempo, um homem cuja vida e obra continuam a desafiar e a intrigar, abrindo novos caminhos no cinema e além dele.

Mas, se alguém se perder, esse alguém que se vire. Lembre-se: é cada um por si. Cada um por si e Herzog contra todos.

*Joana do Prado é diretora, fotógrafa e roteirista. Dirigiu três séries de TV, uma delas ganhadora do prêmio TelaViva. Em 2023, lançou a série documental ‘Sociedades Matriarcais’ no GNT/ Globoplay. Atua também como professora de roteiros na Roteiraria.

Assine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista