Um soluço de vida

Abri um exemplar de Os sertões que tenho em casa e reli Os homens para escrever para esta edição da Amarello. Entre a última página e a contracapa, encontrei, dobradas, seis páginas de um suplemento especial do Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo. Oitenta anos depois da morte de Euclides de Cunha, uma repórter (Brenda Lee Fucuta) e uma fotógrafa (Mônica Zarattini) refizeram o trajeto indicado por Canudos, diário de uma expedição — livro do autor anterior a Os Sertões —, onde encontraram “uma ilha cultural com hábitos peculiares e linguajar próprio, em que o mito Antônio Conselheiro sobrevive”. A edição do jornal é de 1989.

“Alto, magro, Vô Ivanildo usava sapatos impecáveis e um pequeno Rolex. Era socialista. Durante a ditadura, escondeu Ferreira Gullar no sítio do seu irmão, no interior do Rio”

A publicação do livro que abri é de 1986. Meu avô tinha esse hábito: guardar recortes de jornais e revistas na contracapa dos livros da sua biblioteca. Descobrir por acaso uma página recortada quando folheio um livro que fora dele é uma forma de reencontrá-lo, de lembrar do cuidado com que organizava sua vida e do carinho com que cuidava dos seus livros. N’Os sertões, encontrei também uma dedicatória: “Ao Ivanildo, pela passagem de seu aniversário, os votos de muitas felicidades — São Paulo, 23 de janeiro de 1986. Ligia, Oswaldo e os netos”. Minhas três irmãs mais novas ainda não conseguiam assinar, mas, aos cinco anos, com uma letra tremida, tentei escrever .

Alto, magro, Vô Ivanildo usava sapatos impecáveis e um pequeno Rolex. Era socialista. Durante a ditadura, escondeu Ferreira Gullar no sítio do seu irmão, no interior do Rio. Assinava a Carta Capital e O Estadão, e a banca ao lado da sua casa lhe entregava aos finais de semana o Jornal do Brasil. Com alguns ajustes na fisionomia, ele poderia se parecer com Dom Quixote, seu personagem favorito. A sala do apartamento em Higienópolis em que ficava sua biblioteca era decorada com quadros com cenas do livro de Cervantes. Formado em direito em Recife, respondia, quando lhe perguntavam de onde era: “de Caruaru, modéstia à parte”. Seu avô foi prefeito sete vezes da cidade.

Rubem Braga escreveu uma vez que nasceu, “modéstia à parte, em Cachoeiro de Itapemirim”, e pensaram que a expressão fosse dele. Eu pensei que fosse do meu avô. Numa pequena nota em Recado da primavera, Braga assume que a escreveu parodiando Noel Rosa — mas diz que pouca gente percebeu. Eu não percebi que meu avô parodiava nenhum dos dois, mas sabia que ele escutava Noel e, morando em Ipanema nos anos 60, viveu na praia o clima das crônicas de Braga — era nela que apresentava, na areia, o futebol que, gostava de dizer, aprendeu no Sport Club Recife. Assistia a todas as categorias de todas as modalidades esportivas na televisão. Quando lançaram a revista Bundas, conversamos sobre o Pasquim.

Descobri com ele escritores como Josué Montello, Agripino Grieco e Marques Rebelo. Tenho a edição que era dele de Terra de Caruaru, de José Condé, publicada em Portugal. No prefácio, Condé diz que evoca, no livro, “a Caruaru dos seu tempo de menino”, que “pertenceu também a muitos companheiros” — e, entre outros, cita meu avô e Álvaro Lins. Mortos de sobrecasaca foi, para mim, o título de um livro de Álvaro Lins antes de ser um poema de Drummond: Um verme principiou a roer as sobrecasacas indiferentes / e roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo a poeira dos retratos. / Só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava / que rebentava daquelas páginas.

José Condé dedicou esse exemplar de Terra de Caruaru “Para Marília e Ivanildo — meus irmãos — muito afetuosamente, Condé. Rio, 61”. Marília não é a minha avó. Ela foi a primeira mulher do Vô Ivanildo, e morreu num acidente de carro entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Meu avô estava . Nunca mais . Nunca conversamos sobre isso. Num exemplar do Diário de Pernambuco, nos arquivos digitalizados da Biblioteca Nacional, descobri que ela morreu em 11 de janeiro de 1969.

O pai de Marília, Francisco Oliveira e Silva, era um advogado e escritor pernambucano, e publicou livros de poesia, contos, romances, memórias, meditações, etc. — além de um livro comparando Dom Quixote a Chaplin, traduções de Freud e uma imensa obra jurídica. Seu livro Gotta Dágua, de 1932, é uma coleção de pequenos comentários ou aforismos sobre assuntos como “o sorriso de Pirandello”, “variar” ou “o prazer de admirar”. No verbete O estilo, escreve que ele “reproduz a harmonia ou o tumulto de uma vida cerebral. Revela as linhas ásperas, desenvoltas ou sutis da sensibilidade que o modelou à sua feição e ao seu sofrimento”.

Um dia perguntei ao meu avô por que não escrevia as suas memórias. Ele disse que precisaria se libertar do estilo datilográfico da profissão. Talvez ele tivesse lido Álvaro Lins, em seu Jornal de crítica, de 1941: “um estilo deve, na sua perfeição, estar sempre presente, mas dando a impressão de ausente”. Ele não escreveu as suas memórias.

Tenho seus livros de Oliveira e Silva. Todos têm dedicatórias à sua filha ou ao casal, em diferentes momentos das suas vidas: “À Marilia, à hora em que realiza o seu sonho de moça, com o voto para que Deus lhe acrescente às dádivas tudo o que, ainda, puder oferecer de bom — Papai. Rio, setembro de 1946”. Não sei qual foi o seu sonho de moça. Mas talvez seja esse um soluço de vida que nenhum verme rói.

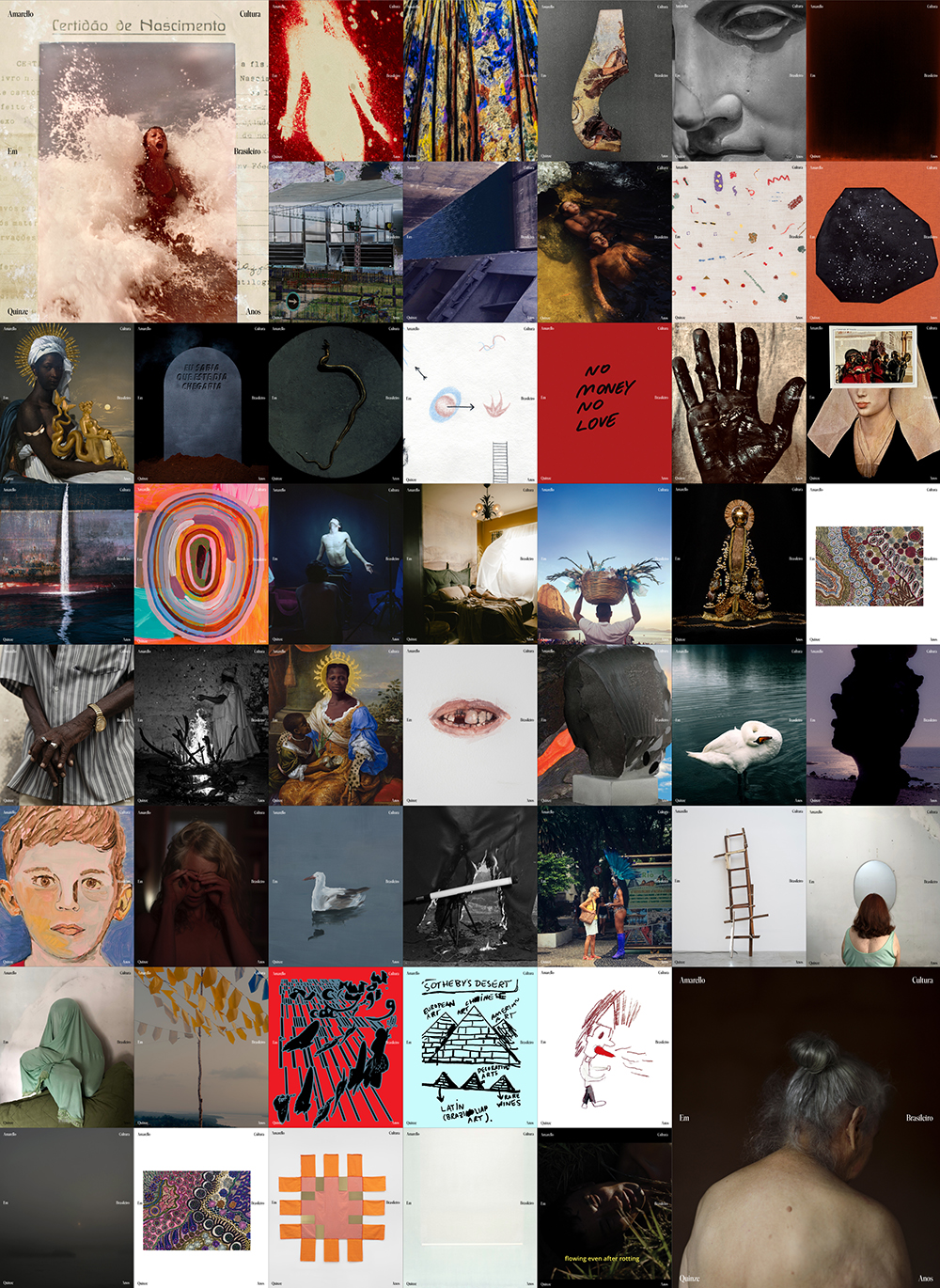

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista