“Cavalheiros, a vida é muito curta; mas gastar em baixezas esse tempo, fora longo demais, ainda que a vida cavalgasse o ponteiro de um relógio, para extinguir-se dentro de uma hora. Viver, para pisar em reis e príncipes; morrer, mas com bravura, e eles conosco. Quanto à nossa consciência, belas sempre são as armas, se o espírito for justo.”

(“Henrique IV”, W. Shakespeare)

No palheiro virtual que é a internet, onde o passado muitas vezes se dissolve, centenas de frases de efeito, de grandes narradoras e narradores, são jogadas ao sabor das discussões e, para além de serem erroneamente identificadas, são ressignificadas constantemente. Uma delas é da trama de Henrique IV, uma das clássicas peças de William Shakespeare (1564-1616). Especificamente um diálogo de Hotspur, o “ardente”, ou Henry Percy, um jovem nobre que ataca a frivolidade dos cortesãos de Henrique IV, rei que ele apoia, mas que não hesita em confrontar as opiniões a respeito da guerra e da honra. A frase foi sendo recortada ao longo dos séculos e hoje aparece aqui e acolá para justificar a fúria dos oprimidos de todo tipo.

Ora, o absolutamente clássico dramaturgo não viveria o suficiente para ver as ideias revolucionárias literalmente pisarem e ceifarem as cabeças de reis e príncipes no mundo europeu a partir da segunda metade do século XVII, a começar pelo Rei Charles I (1600-1649), decapitado em 1649 pelas forças da Revolução Puritana, liderada por Oliver Cromwell. Daí em diante, na dialética dos tempos históricos e no imaginário Iluminista, o tempo da revolução seria uma constante a solapar as bases do Absolutismo Monárquico e a derrubar as estruturas do Antigo Regime. Lembremos aqui da Revolução Francesa (1789-1799) e das “virtudes” do terror jacobino, guilhotinando Luís XVI e outras milhares de cabeças na revolução que mudou os termos e conceitos que designavam a subversão de uma ordem política, esconjurando os privilégios e colocando na berlinda a vontade popular.

Porém, a essa altura, a leitora ou o leitor deve estar se perguntando qual a relação dos fatos e processos acima com a História do Brasil e com a ideia de uma certa “revolução brasileira”. O historiador atento responde: uma relação histórica e estrutural. Não foi a Europa moderna aquela a alavancar a economia de mercado que se constituiu no Capitalismo mercantil? Mesmo Capitalismo cuja acumulação primitiva se deu também em função do tráfico transatlântico de africanos escravizados, que forjaram em “costas negras” as estruturas materiais e simbólicas do Brasil Colônia e do Brasil Império. Vale dizer, foi na dialética da relação metrópole-colônia que se deu a “formação do Brasil no Atlântico Sul”, no termo/conceito de Luiz Felipe de Alencastro, ao apontar não apenas a lógica europeia, mas a relação visceral do território luso-brasílico com o continente e os povos africanos. De fato, no mesmo momento em que as ideias iluministas contestavam a tirania dos reis, o capitalismo ensejava o aumento brutal de africanos escravizados para os portos das Américas.

Com efeito, tal é o quadro geral que envolve o imaginário de “revolução” também nos territórios portugueses, não diferindo ademais dos fluxos gerais do ideário das revoluções atlânticas. Contudo, como ponto de partida fundamental, é preciso considerar que a palavra “revolução” é polissêmica, ao mesmo tempo significa – no mínimo desde o século XVIII – “reiteração”/“repetição”, mas também “inovação”. A palavra é também um conceito, seja ele, por exemplo, astronômico (voltas dos astros ao redor do sol), seja ele político, ganhando novas derivações principalmente em função dos desdobramentos da Revolução Francesa, cujos “ecos da Marselhesa” serão expandidos e ressignificados, seja na Revolução do Haiti, em 1791 (uma revolução preta!), na Comuna de Paris, de 1871, seja na Revolução Russa, de 1917, revoluções emblemáticas que colocam em questão a própria ideia de revolução burguesa.

Contudo, aqui o ponto crucial é como o conceito de “revolução” será tomada pelos projetos políticos em disputa nos espaços luso-brasílicos (entre 1789 e 1822) e como será disputado em função da formação do Estado Nacional brasileiro, processo que começa com a Monarquia (entre 1822-1889) e prossegue no período republicano (1889-2022). Não se trata aqui de aprofundar cada um desses complexos momentos da trajetória política brasileira, mas apontar o que vai prevalecer: a noção e ação – por parte das elites políticas vencedoras – de uma “revolução conservadora”. O que prevalece na formação do Estado Nacional brasileiro, a partir de 1822, não é a ideia de uma emancipação republicana, como reivindicavam os inconfidentes das Minas Gerais em 1789, muito menos uma revolução democrática mais popular que envolve um projeto republicano radical, emancipacionista e abolicionista, como reivindicavam os líderes da Conjuração Baiana de 1798. O que vai prevalecer é um projeto monárquico e escravocrata do centro-sul do país, centralizado no Rio de Janeiro, que não apenas mantém o tráfico e a escravização de africanos, mas reinventa a escravidão numa escala nunca antes vista. Nunca é demais lembrar que dos 12 milhões de africanos escravizados ao longo de mais de 350 anos para o continente americano, mais de 5 milhões vieram para o território que se configurará como Brasil, e mais de 40% desses 5 milhões entraram no território entre 1808 e 1856. Vale dizer que o projeto de Independência do Brasil se valeu sim do ideário liberal moderno, com constituição, congresso bicameral e toda a indumentária da justiça (burguesa), mas o fez na chave mais conservadora possível, na medida em que suas elites apostaram na escravidão, escravizaram o maior número e por mais tempo (até 1888), nas Américas, a população de origem africana. Em outras palavras, o Império do Brasil (1822-1889) foi o Império da escravidão. Lembrando mais uma vez Alencastro, a elite nacional em construção se unifica com o projeto escravocrata e, a partir dele, sequestra ilegalmente mais de 760 mil africanos livres entre 1831 e 1850, num “pacto de sequestradores”. Pacto que, à revelia de certas tábulas rasas na análise da história do Capitalismo, não via incompatibilidade entre liberalismo econômico e política da escravidão. Fomos e somos o “liberalismo escravocrata” por excelência.

É nesse sentido que a elite nacional escravocrata constrói um Estado Nacional cuja razão de Estado é o terror, mas não aquele das virtudes jacobinas – que “pisa nas cabeças de reis e príncipes” – e sim o terror que explora, massacra e chacina pretos, pardos e indígenas. Tal é o DNA histórico e social da elite brasileira. Uma elite que, mesmo diante da República, não hesitou em reivindicar o termo/conceito “revolução” como parte de seu projeto de manutenção, nos termos de Jessé Souza, de uma ralé brasileira, sempre subalternizada e submetida aos desígnios da “revolução conservadora”. Revolução sintomaticamente reivindicada pelos militares em 1889, 1930, 1937, 1964 e em 2016-2022, tanto como golpe de Estado articulado nas altas cúpulas políticas, quanto nas redes sociais e nos bastidores, insuflando as classes médias de todo tipo e sorte a contestarem os resultados das urnas.

Diante de tal quadro, como considerar as possibilidades de revolução no Brasil? Ora, o primeiro passo é considerar que é na dialética dos tempos históricos e na relação entre os agentes e classes que se dão as tensões e disputas que resultam em vitórias e derrotas no quadro geral das revoluções liberais e seus desdobramentos. A despeito da consagração do termo “revolução” por parte dos movimentos de esquerda (desde os jacobinos de 1789), é patente a disputa histórica do uso do termo, sobretudo por parte da elite brasileira, que logrou, na prática e nas suas diversas vitórias-massacres, garantir o uso do termo para si, sempre no intuito de garantir “ordem e progresso”.

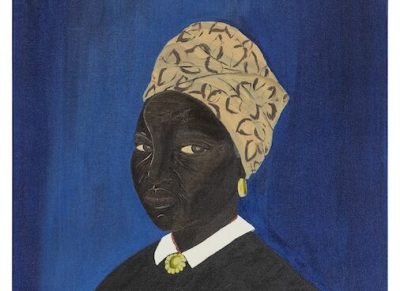

Porém, a luta por uma revolução efetivamente libertadora é uma constante na história nacional. Narrar a História do Brasil é perceber o jogo dinâmico, violento e trágico entre elites reacionárias e acomodadoras de tensões e a tentativa permanente de uma revolução popular. Em outras palavras, é preciso narrar a “tradição dos oprimidos”, nos termos de Walter Benjamin, ou as estratégias de resistência “from below” (na perspectiva dos de baixo, dos historicamente excluídos), nos métodos do historiador Edward P. Thompson. Principalmente, e para além do eurocentrismo, reivindicar a tradição dos oprimidos no Brasil e narrar a partir da experiência de um Frei Caneca (1779-1825), que ousou desafiar os desígnios autoritários de Pedro I; de um Luís Gama (1830-1882), que desafiou os poderosos da escravidão nos tribunais; de um João Cândido (o Almirante Negro, 1880-1969), que contestou uma marinha escravocrata nas “águas da Guanabara”; de um Luís Carlos Prestes (1898-1990), o Cavaleiro da Esperança, que ousou destoar da maioria dos militares e lutar uma vida inteira pela revolução social no Brasil; de uma Patrícia Galvão, a Pagu (1910-1962), na luta pelos direitos das mulheres; de uma Laudelina de Campos Melo (1904-1991), defensora incansável dos direitos das trabalhadoras domésticas; de um Ailton Krenak (1953 – ), guerreiro incansável por um outra semântica dos povos originários na sociedade brasileira; de um Carlos Marighella (1911-1969), valente guerrilheiro urbano pela causa da liberdade. Em suma, exemplos incontestes de que outros projetos de país e de sociedade sempre estiveram no horizonte. Exemplos impressionantes de homens e mulheres que, cada um à sua maneira e inseridos na sua própria época, ousaram lutar e desafiar a implacável e criminosa elite brasileira.

Alguns podem minimizar suas atuações, ponderar seus ganhos reais, mas suas figuras estão aí e configuram – num enorme passado que se anuncia pela frente (na frase de Millôr Fernandes) e para o futuro – uma poderosa ação, material e simbólica, da revolução brasileira que se anuncia, e ela é feminista, preta e indígena! Fizemos 200 anos, trata-se agora de vencermos nos próximos 200. Façamos! Antes que, mais uma vez, os nada aventureiros de uma nova/velha revolução conservadora o façam. Last but not least, para que a leitora ou o leitor não rotule o narrador de shakespeariano elitista (já temos muitos por aí), terminemos com os novos bardos da cultura nacional, porque Revolução no Brasil tem um nome:

“Quem samba fica

Quem não samba, camba

Chegou, salve geral da mansão dos bamba

Não se faz revolução sem um fura na mão

Sem justiça não há paz, é escravidão

Revolução no Brasil tem um nome

A postos para o seu general

Mil faces de um homem leal

A postos para o seu general

Mil faces de um homem leal

Nessa noite em São Paulo um anjo vai morrer

Por mim e por você, por ter coragem de dizer”

(Mil Faces de um Homem Leal, Marighella – Racionais MC’s)