Viadutos têm uma presença mais do que forte na obra de Tuca Vieira. Estruturas em concreto ligam duas pontas de chão sobre um abismo e delineiam o horizonte com veemência ímpar, a versão do homem, mais grosseira e pesada, para o risco de luz faiscante que nasce do encontro do sol com a superfície da Terra. São cortes no espaço que introduzem uma geometria em movimento no quadro fotográfico, uma linha imóvel por onde deslizam pessoas, carros, trens, ou seja, um corpo de trânsito.

Talvez por isso uma das imagens mais poderosas do artista seja a fotografia do corpo de um homem que ele viu se jogar do viaduto da avenida Doutor Arnaldo, em São Paulo. É um quase cadáver, de vida que parece se esvair pelos poros no momento em que o obturador da câmera dispara, visto de cima como uma mancha sobre o canteiro central da Sumaré lá embaixo, ladeado de carros em alta velocidade, indiferentes ao fato. Vieira fez 13 fotografias em sequência, entre a autocensura de registrar sem pudor o fim de uma vida e o fascínio diante da vida que se transforma em morte num percurso de 30 metros entre o viaduto e o asfalto. São 13 fotogramas, ele diz, iguais. Mas é uma sequência que treme com certo movimento, a imagem estática com pulsão de vida.

Na série que realizou sobre o que o ex-presidente Lula chamou de “espetáculo do crescimento” no Brasil, Vieira viajou pelo Pará e por Pernambuco para flagrar as consequências do impacto do desenvolvimento econômico na região, de obras gigantescas, como a transposição do rio São Francisco, aos pequenos impactos da bonança financeira na vida da nova classe média que surgiu por ali, com salões de beleza anunciados em outdoors, hordas de motocicletas abarrotando ruazinhas antes modorrentas e manequins ostentando calças jeans fabricadas em massa.

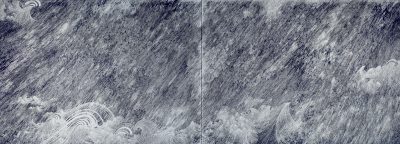

Mas uma imagem, ou melhor, um vídeo, resume toda essa história. Vieira monta sua câmera diante de um viaduto e filma a passagem do trem de carga que leva minério bruto da mina de Carajás, no Pará, ao porto de Ponta da Madeira, no Maranhão. Sobre a linha que substitui o horizonte na imagem, passa uma composição de vagões que parecem infinitos, uma sequência ininterrupta de retângulos de ferrugem que, com o passar do tempo, quase viram um aspecto permanente da paisagem, um rastro ocre e barulhento.

Outra imagem, essa da mina vista do alto, mostra as cicatrizes no solo deixadas pela extração de minério. Lembra um modelo topográfico desses usados em aulas de geografia, mas aqui a escultura, como os viadutos, é também resultado da ação do homem e da voracidade da exploração econômica. De cor vermelha, aquela imensidão de terra escavada dá à fotografia uma pegada carnal. Quando Vieira me contou que esse era o lugar mais parecido com Marte que já viu na vida, faz sentido a imagem de planeta vermelho. Mais do que Marte, ele fotografou ali uma espécie de sangria desatada da paisagem.

Mas seu esforço nessa série foi o de manter certa neutralidade mesmo diante do caos. Vieira, a exemplo de como retratou um suicida desmanchando no asfalto, não julga. E aqui lança mão de um formato rigoroso, submetendo todas as arestas da urbanização improvisada, fruto dos dutos de dinheiro investidos ali, a composições sempre quadradas, de uma elegância indiferente à realidade.

Vieira é um grande fotógrafo de metrópoles, de Nova York a São Paulo, passando por Berlim. Está quase sempre em busca da marca humana mais mínima em cenários que às vezes ganham dimensões opressoras. Mas, nas imagens do Pará e de Pernambuco, que mostrou na Bienal de Arquitetura de São Paulo, há dois anos, essa presença humana aparece sem filtros, em toda sua balbúrdia, como se Vieira já não lutasse contra a realidade em busca do rigor geométrico que pauta suas imagens. Ele desloca isso para as margens, enquadrando sem dó toda a fúria de uma era de transição num espaço equilátero. Na imagem mais movimentada dessa série, uma rua de Salgueiro, em Pernambuco, surge abarrotada de motocicletas, quase todas vermelhas, ecoando um prédio da mesma cor mais ao fundo. É a cor do movimento, e de alguma dor e certo prazer.