Eu nasci na Anhuma, uma vila que fica no sul do Piauí, pelas mãos de minha bisavó, parteira da região na época. Nessa região, existiam muitas outras vilas. Cada vila podia ter até mais de um dono da terra. A Anhuma era dividida entre quatro senhores, e cada propriedade tinha uma casa grande (a do senhor) e o vaqueiro que cuidava da terra e dos animais em troca do teto sobre sua cabeça (sem salário fixo). Essa prática fazia com que nós, vaqueiros, e nossas famílias não tivéssemos terras, então sempre fazíamos rodízio entre os senhores de terras e nos mudávamos muito. Às vezes, passávamos alguns meses em uma propriedade; outras, mais de ano.

Isso sempre dependia da relação entre as duas partes. Eu e minha família chegamos a mudar de “senhores” cinco vezes, até que meu pai conseguiu um pedaço de terra em uma cidadezinha vizinha, com cerca de 3 mil habitantes na época. Bertolínia foi escolhida por meu pai e minha mãe como lugar da nossa tão sonhada propriedade. Os dois construíram uma casa pequena, só as quatro paredes-base e o teto de palha de coco babaçu, solução mais barata na época.

Nós nos mudamos para essa casa em busca de novas oportunidades. Para mim, foi difícil a adaptação, porque antes, na vila, vivíamos cercados pela caatinga e por tudo que a natureza podia oferecer, quase sem pudor ou maldade. Na cidade, valores capitalistas são postos à prova. Minha mãe trabalhava de doméstica por 150 reais por mês, e meu pai caçava e plantava para manter a casa. Eu tinha muita vergonha da casa; por estarmos na “cidade”, ela não se parecia com as outras que eu via, como as dos meus amigos. Nunca me senti em casa, nunca a vi como minha. Queria mudar aquela cara de casa improvisada que nem banheiro tinha.

Com 16 anos, falei para minha mãe que eu precisava me mudar e que uma tia minha que morava em Brasília tinha deixado eu morar com ela. Feito! Embarquei para Brasília com a ideia de voltar um dia e poder derrubar aquela casa e construir uma casa linda para minha família. Em Brasília, apesar do carinho da minha tia, eu não via a casa dela como minha. Eu tinha passado 16 anos sem ter uma porta para chamar de minha, pois todas as casas da vila mal tinham teto. Na minha tia, eu dividia o quarto com meu primo; logo, a porta do quarto não era minha. Muita coisa se passou, e hoje, com 24 anos, eu consegui a tão sonhada porta. Aluguei um lugar para mim, e foi incrível estar em casa – finalmente a minha casa. Eu me senti seguro e extremamente feliz. Casa sempre foi um lugar que me inspirou muito em meu trabalho e minha pesquisa, seja ela a casa matéria ou nossa cultura nacional, nossa grande casa.

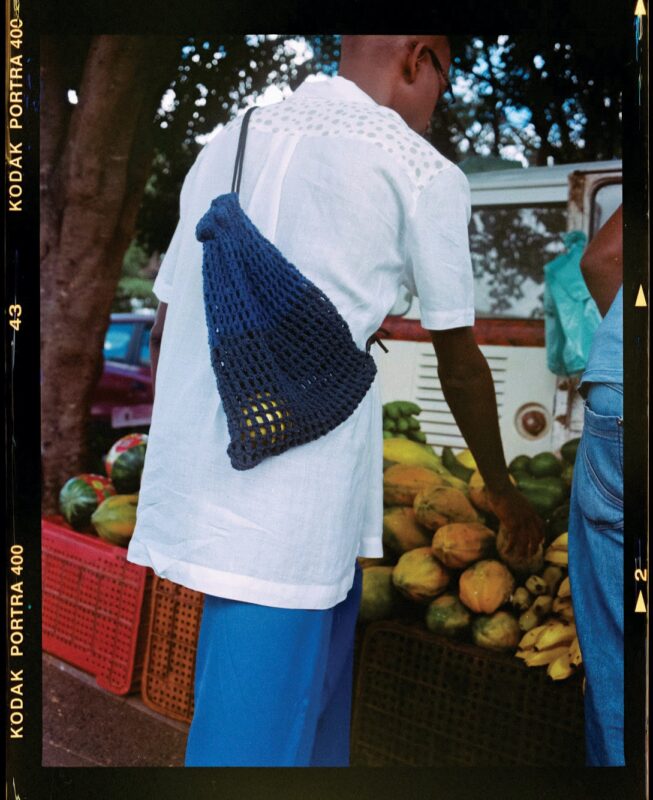

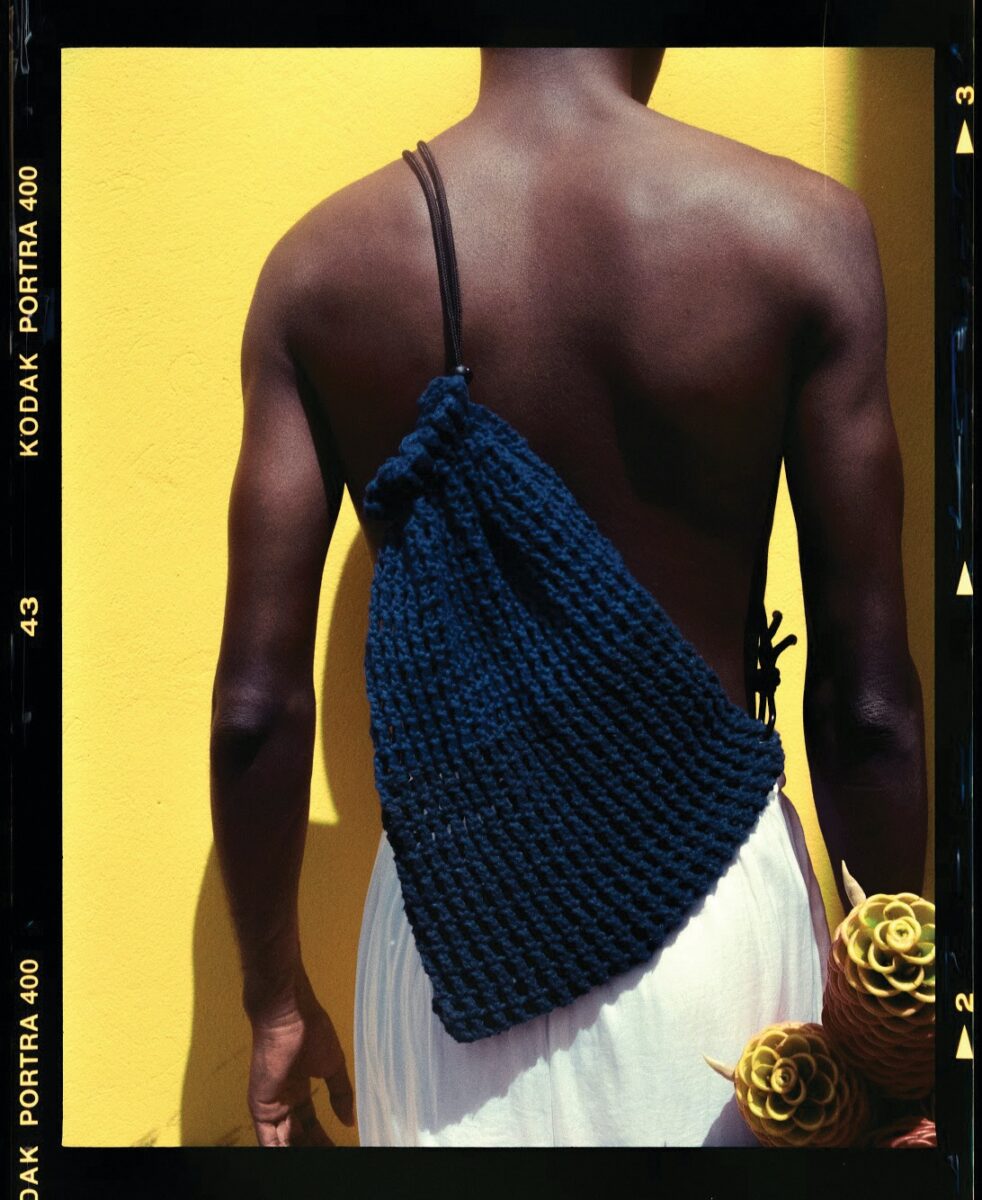

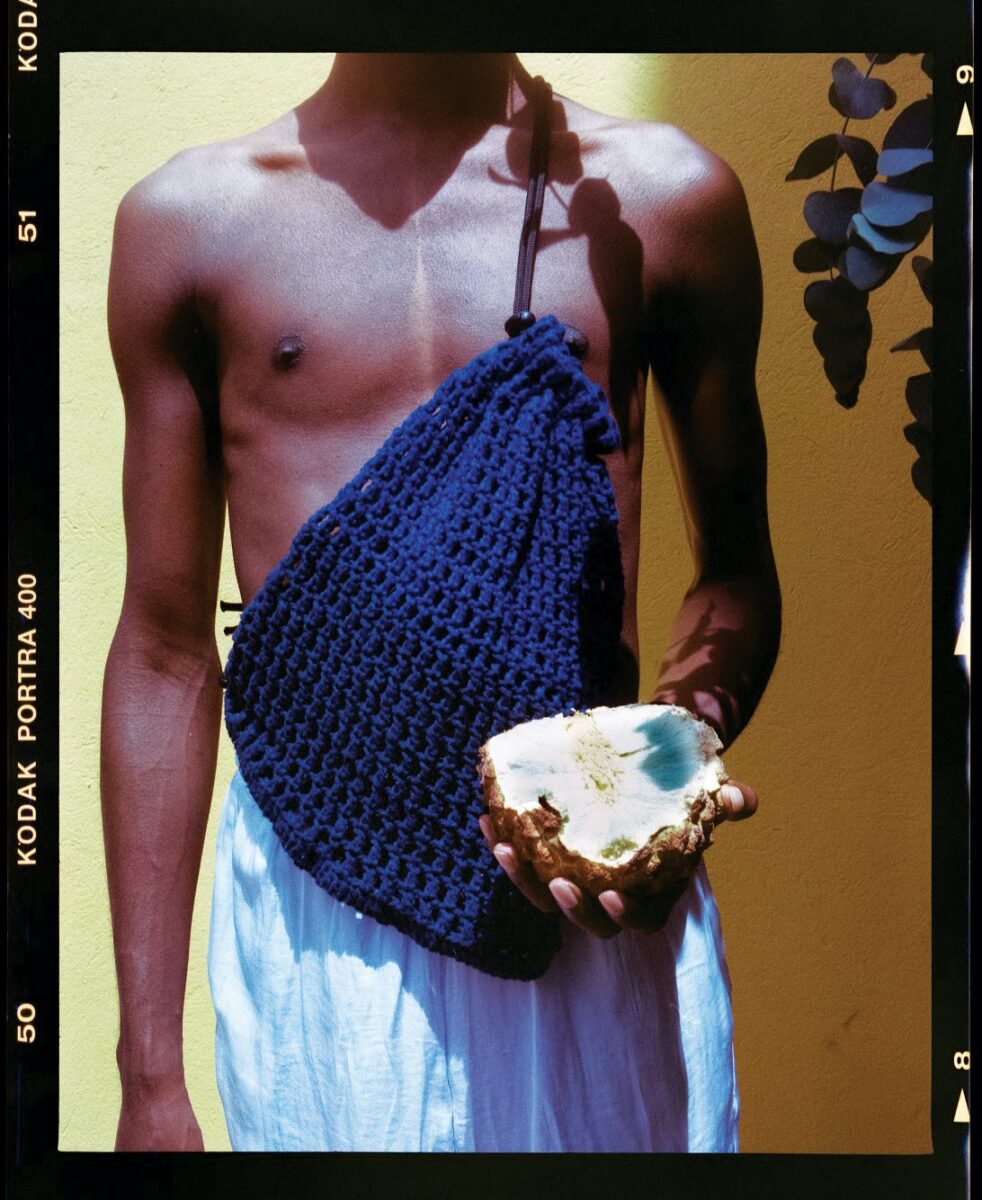

A bolsa Maria é um símbolo do que eu acredito no meu trabalho e fala sobre a força da mulher nordestina e das Marias que levantam todos os dias para mover esse país.

Hoje, muitas dessas Marias encontram-se sem condições de ter um lar saudável ou com comida na mesa, enquanto uma grade parte da sociedade se isola em grandes casas ou na “fazenda da família”. Dentro da bolsa, uma mensagem de que minha casa está aberta, cheia de honestidade e respeito por nossa cultura e por todos que mantêm esse país vivo, mesmo sendo explorados e marginalizados. Nesse momento de isolamento, eu não estou em casa, porque trabalho em uma fábrica que se viu obrigada a fazer máscaras para suprir as necessidades da população. Nessa fábrica, sou professor, e recebemos muitos alunos, em sua grande maioria mulheres, para tal produção. Ouço muitos relatos dessas mulheres que estão sofrendo em pequenos espaços e com a responsabilidade de manter uma família em meio a essa crise. Isso me faz pensar que, enquanto estou lá, minha casa está vazia, só com minhas memórias de um país possível e saudável. Se eu pudesse presentear alguém hoje, seria com esse lugar de aconchego, segurança e respeito, e a bolsa seria um símbolo desse meu respeito pelas Marias que necessitam tanto de carinho e cuidado.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista