Vou começar nossa conversa pensando no intervalo do seu último disco até este que sai agora. Entre 2015 e 2017, você vinha lançando um álbum por ano. Houve aí uma espécie de espera…

Eu queria fazer um disco por ano e eu vinha fazendo, porque era o que eu podia fazer. Quer dizer, é relativamente fácil gravar, e eu sinto que a cada disco eu ando para frente, mato um fantasma. E uma coisa que eu fui percebendo – e que hoje é bem claro para mim – é que gravar um disco, publicá-lo, é sobretudo um processo terapêutico. Então, de fato, tiro coisas de mim e ponho nas canções. Quando ponho para fora, de alguma forma dou uma resolvida nelas. Só que algumas coisas aconteceram aí nesse tempo. Uma foi que eu defendi meu doutorado sobre amor e erotismo nos poemas e canções de Vinicius de Moraes, lá na Letras [da UFRJ]. Outra coisa é que antes eu não tinha trabalho com horário fixo, e agora estou trabalhando no Instituto Moreira Salles há dois anos. E mais: esse disco está gravado há muito tempo. Eu já podia ter lançado, não sei, talvez até um ano depois do anterior, mas foi quando teve a tese, quando um montão de coisas começaram a acontecer, e aí veio a pandemia. É um pouco crise dos 40 também, tudo junto, sabe? E esse foi o motivo pelo qual ficou só para agora, com um intervalo maiorzinho.

Você também lançou um single recentemente, “Canção do amor impossível”, que é lindo. E eu nem sabia que o Bad Bahia já vinha sendo gestado há mais tempo. Fiquei pensando que a divulgação do single e do álbum, embora eles falem de universos muito diversos, também ajuda a revelar a complexidade do seu trabalho, uma unidade multifacetada que as suas músicas abarcam. Fiquei pensando de a gente conversar um pouco sobre isso e um pouco sobre essa experimentação – experimentação não no sentido de um certo “fetiche do novo” vanguardista, mas um impulso que percebo em realizar experiências intensas, em tentar se aproximar/apropriar criativamente de um repertório que é vasto, que vai do Guinga ao Antonio Cicero, do experimental ao cancioneiro popular brasileiro, e, ao mesmo tempo, há uma busca por fazer vibrar sua música de uma forma singular. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse diálogo entre invenção, recomposição, inovação e comunicação na sua música.

Eu gosto muito de experimentação, inclusive a formal, ligada às vanguardas. Agora, para mim, ela vai além disso. Ela acontece a cada vez que você faz uma canção, no sentido de que cada objeto, por sua singularidade, vai ter uma forma só dele, que não sabemos qual será antes de começar a fazer; não tem uma forma predefinida. Mas outra coisa que eu também busco é comunicar. Gosto de estender a mão – uma vez eu li em algum lugar um autor que estabelecia uma distinção entre Matisse e Picasso, dizendo que Picasso fazia uma arte mais do choque ou do confronto e Matisse estendia mais a mão ao público, apesar de ambos serem igualmente vanguardistas. Então, dentro dessas tipologias, eu sou mais o que estende a mão. E realmente gosto de muita coisa diferente. Essa “Canção do amor impossível” é mais antiga ainda do que o Bad Bahia; eu musiquei um poema do Antonio Cicero e chamei o Guinga para tocar. São universos muito diferentes, os dos dois, e gosto de pensar que, no fim das contas, só foi possível juntá-los porque tinha eu ali como ponto de convergência, que gosto tanto de um como de outro. Essas subdivisões, acho que são motivadas mais por questões sociais e antropológicas, de grupo, de cena etc.; elas sempre me interessaram muitíssimo pouco.

Eu queria voltar um pouquinho à letra, ao seu trabalho como letrista e como intérprete. No caso da “Canção do amor impossível”, você faz o trabalho de composição da música para um poema do Antonio Cicero. Já no Bad Bahia, você faz todas as composições, letra e música. Eu queria ouvir você falar um pouco sobre essa questão, sobre seu trabalho como letrista. Eu percebi que no Bad Bahia suas letras se expandem mais em alguns momentos, você tem uma espécie de avanço nesse trabalho de composição – não sei se é falar de enriquecimento, mas de variação, talvez.

Eu acho, sem dúvida, que é o disco em que eu sou melhor letrista – melhor no sentido de recursos poéticos, de liberdade poética, liberdade de associações, de criação de imagens e sons com as palavras. Fiz as canções todas num mesmo período. Você deve ter percebido que elas conversam entre si. Pedaços de letra e questões ficam se repetindo entre elas, tanto que eu as tenho como uma única canção continua, sabe? Como eu fiz umas próximas às outras, ia fazendo às vezes com os mesmos acordes. Então, elas não têm só um traspassamento de letra e temas, mas também a mesma paleta de cores. Isso também foi sem querer, porque não faço as coisas de propósito; não conceituo antes, conceituo durante e depois. Acho que criar conceito antes quebra muito a história, a coisa acaba ficando um pouco amarrada. E também, nessa época, eu estava assistindo a uma aula de poesia portuguesa com o Jorge Fernandes de Silveira lá na Letras, aí eu conheci a Luiza Neto Jorge, que amei de paixão (inclusive, tem um versinho dela lá em uma das canções), e reli poemas do Herberto Helder, o que foi incrível, porque eu estava nessa onda de uma sensualidade mais hermética – tinha enchido o saco de interpretar e encontrar sentido nas coisas e preferia aquilo que não fazia sentido, mas vibrava de um modo misterioso, ou em outros termos, de uma experiência que atingia mais os sentidos e menos a cognição. Muitas coisas desse disco eu não entendo; foi uma coisa de processo de criação, as palavras vão vindo, né? Elas se encaixam, pelo som, vêm vindo, vão soando bem e, às vezes, você nem sabe o que aquilo quer dizer. Acho que, de fato, houve um avanço nesse disco. São minhas melhores canções, apesar de não serem exatamente as de que mais gosto.

Eu ia fazer uma pergunta sobre isso mesmo, sobre essa questão da busca do entendimento, porque tem um verso que fala em “negar a razão, salvar a paixão”. Essa é uma busca que se repete nas canções: tentar entender o outro, encontrar o outro; o outro se perde, você volta a interrogá-lo. Então, fiquei me perguntando: há lugar para a razão nessa busca por entender ou é por outra via que a coisa caminha?

Eu sou muito racional, então acho que sempre tem lugar para a razão – só que uma razão muito embebida de sentimento, de afeto, de mistério. Não é uma razão absoluta, é uma razão que conhece seus limites, mas sempre está presente, a razão sempre está.

Você lê e estudou poesia, fez o doutorado sobre Vinicius de Moraes e trabalha no Instituto Moreira Salles com literatura. E aí eu fiquei observando esse gozo da materialidade das palavras, não só nas letras, mas também na sua dicção; tem um lance na maneira como você entoa as canções que também está relacionado a isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas linhas enredadas da literatura e da música.

Antes de tudo, eu era melodista. Nunca fui músico, que conhece nota e tal, mas eu fazia melodias de que eu gostava, e fazia letras que detestava. A certa altura, fui fazer aula de ouvinte na Letras; conheci o Eucanaã [Ferraz], que foi a primeira pessoa com quem eu assisti a aulas lá. Achava que a poesia ia me ajudar a fazer letra. Mas, depois, esqueci isso e fui lendo e conhecendo poemas e poetas. Aquilo ficou dentro de mim, e teve uma época em que percebi: “poxa, eu já sou capaz de julgar se um poema é bom ou não”. Porque ler poema é uma coisa muito difícil. Eu já tinha ganhado alguma experiência, lido um tanto de coisa. Mas é tudo muito não planejado. Você vê, fiz um doutorado em poesia brasileira; nunca pensei que pudesse fazer isso. Ainda me acho muito outsider dentro da universidade e da literatura mesmo. O que eu sabia é que queria fazer canção. No meu primeiro disco, eu já sacava que as letras vinham um pouco pelo som. Fui aprendendo a me soltar, a me deixar levar – aí, pronto, fui curtindo muito a materialidade das palavras. Pensando agora, tem um reencontro do melodista primeiro que eu era, com o som das palavras, que sou mais capaz de manejar agora. No meu disco anterior, tem uma canção que se chama “Sou frágil” e numa parte diz “doida de prazer”; eu brinco com a pronúncia, e fica parecendo também “doída de prazer”. Quando eu saco que tem esses duplos sentidos, eu curto. Isso acontece algumas vezes.

Outra coisa que eu ia perguntar é sobre o trabalho com os músicos. Como foi a produção e a gravação dos discos?

Os dois anteriores eu gravei com uma banda que se chama Exército de Bebês, que são quatro músicos incríveis. O primeiro com eles, que foi meu segundo disco, Babies, foi um disco de banda. A gente se reuniu, gravou, ensaiou um pouco e gravou. Eu gosto muito desse disco. O segundo com eles, que é o meu terceiro, aí já teve orquestra de cordas, teve também sopro, porque eu tinha um pouco mais de dinheiro, de um edital da prefeitura do Rio. A gente foi gravar com o Chico Neves, que é um produtor renomado e incrível, que mora perto de Belo Horizonte. A banda toda foi, só que não tinha mais a unidade da banda, ainda que tivesse um pouquinho, mas a gente variou mais os instrumentos. Com o Exército de Bebês, na verdade com todo mundo, é assim, eu gosto de ficar recebendo o som deles; a gente começa a tocar, e eles ficam lá tateando a música, conhecendo, e eu gravo tudo. Aí depois eu ouço em casa e faço a colheita. Monto o quebra-cabeça. O processo com os músicos é esse, ainda que nesse disco eu tenha feito diferente um pouco. Além do Guilherme [Lirio] e do Pedro [Fonte], do Exército de Bebês, chamei o Marcos Lobato, que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo – ele tocava n’O Rappa, mas O Rappa acabou, e tem também uma banda chamada Afrika Gumbe, um cara muito bom de swing de música africana, enfim, uma pessoa muito incrível e musical. E a outra é o Marcos Campello, que é um guitarrista que eu amo também e com quem já fiz muita coisa. Ele sempre participa dos meus discos de alguma maneira; a gente gravou muita coisa sozinho também. É muito ligado em música de vanguarda e experimentação. A gente se dá muito bem e eu sou fãzaço dele. O Marcos foi também o produtor musical do disco. Ele alinhavou todos os arranjos de base que eu, Guilherme, Pedro e Lobatinho tínhamos feito. Essa história é até mais longa, esse disco ia ser de voz e violão, mas depois eu conto isso, senão vou ficar falando demais, vai ficar chato.

Agora eu quero ouvir.

É porque eu fiquei com as canções desse disco por muito tempo; elas já estavam prontas. Eu as gravei com voz e violão no celular, ficava ouvindo toda hora, já tinha feito até uma ordem. Mostrei para o Marcos Campello, e ele sugeriu que eu fizesse o disco só com voz e violão. Cheguei a fazer show com ele assim, de improviso. Mas pensei: “não quero gravar voz e violão, porque acho que uma música ou outra não vai ficar legal”. Então decidi gravar com bateria e baixo, e eu tocando violão para manter o clima que estava no início. Só que ficou insuficiente, faltou arranjo. Mostrei as bases para o Campello, e foi ele quem deu um jeito nos arranjos, tocou o sintetizador e a guitarra, tirando uma coisa ali, botando outra coisa lá, regravando alguns baixos para ficar mais numa determinada onda. Ele foi o cara que produziu o disco.

A outra pergunta que eu ia fazer era sobre a capa, que me parece um elemento importante dos seus álbuns. Você vem assim numa sequência de partes de corpos. Tem o seu torso nu no Amarelo, tem o seu rosto metamorfoseado, com os olhos obscurecidos, no Corpos são feitos pra encaixar e depois morrer, e agora tem essa espécie de fragmento de rosto e de uma garganta – mais oculta do que aparente, explodida, ofuscada. Queria que você falasse um pouco sobre essa imagem.

Desde cedo, eu disse para mim mesmo: “eu quero fazer a capa desse disco”. Eu estava com isso na cabeça, mas não fazia por causa da crise toda. Só que aí a Ana [Rovati], minha amiga com quem sempre tiro as fotos dos meus discos, sabe que eu não gosto de me ver de frente – eu realmente detesto. Então, sempre fazemos alguma coisa para estragar minha cara. Nesse último, eu fiquei muito na dúvida do que fazer. Essa foto que eu usei se parecia um pouco com a capa do primeiro disco, só que eu gostava muito dela, então, um pouco conceitualmente, resolvi a questão, pensei: “vou transformá-la em negativo, porque eu acho legal e porque, de certa forma, esse disco, para mim, é um negativo do primeiro”. Depois, percebi que essa foto quase revela aquilo que está oculto no primeiro, porque no Amarelo corta aqui no pescoço, e no Bad Bahia vem até a boca – quem sabe no próximo eu mostre minha testa? (risos). Essa coisa das partes do corpo talvez venha da vontade de tirar minha cara, embora no primeiro eu tenha tido a intenção de expor o corpo – porque eu tinha muita vergonha, eu tinha uma banda e tinha vergonha até de fazer uma carreira solo, com meu nome na frente; então pensei “vou fazer com meu nome e vou mostrar meu corpo”. No fim das contas, ali não sou eu, né? Isso aprendi. É meu nome, mas não é meu nome. Tudo que está ali é um personagem de mim mesmo, como meu filho disse uma vez – ele fez uma coisa com carrinho e eu disse ”não faz isso”, aí ele falou assim “mas foi o carrinho”, e eu perguntei para ele “mas quem está dirigindo o carrinho?”, e ele respondeu “é o meu outro eu”. Então é isso, nessa exposição impessoal que acontece com a canção, são meus outros eus que estão dando pinta.

Fiquei pensando também sobre a capa: “é uma garganta, que é por onde passa o som, mas um som ainda antes da diferenciação e do fonema” – tem muito disso no disco, não é?

Que bonito isso, poxa, bonito. Aí já me faz até gostar mais da capa, porque é verdade mesmo. Bonito isso que você falou, adorei.

Quero perguntar agora sobre o nome do disco, Bad Bahia. Sobre a paisagem geográfica, afetiva, musical, tem tanta coisa nesse nome…

Posso ser muito sem graça nessa resposta. Quando fiz a primeira música desse disco, ela se chamava “Bad Bahia”, porque logo no início fala assim “eu ria quando me dizia para evitar as bads”. Sempre dou um nome qualquer quando organizo no Google Drive esses arquivos – de muitos álbuns que tenho na cabeça, alguns que já fiz e outros que ainda não fiz. Eu organizo tudo lá em pastinhas e dou um nome para cada pastinha. Escolhi Bad Bahia porque tinha que dar um nome, e logo gostei dele. Eu acho muito bom esse nome, adoro.

Sonoramente é bom.

Sonoramente é bom. E essa é a resposta no fim das contas: gosto do som. Tentando entender depois o nome, percebi que esse disco tem três lugares: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Isso eu percebi depois, e achei legal.

Há uma espécie de tensão que acompanha a sonoridade da sua voz. Uma espécie de jogo. A palavra não é nem “jogo”, mas uma relação tensa entre essa voz que é suave e que ao mesmo tempo se descasa em algum momento e se torna uma voz que pode ser áspera. E eu fico pensando que isso fala muito do mundo que você criou com as suas canções, da sua “mitologia pessoal” – expressão sua que eu li em algum lugar –, e fala muito sobre isso, sobre esse outro eu.

Minha voz é suave. A certa altura, enjoei dela – não que eu a amasse antes, não tenho muito isso; eu tenho prazer em cantar, isso sim. Mas aí teve um momento em que enjoei da minha voz e fui perdendo o prazer de cantar. Não sei se era o timbre ou o jeito de cantar. Não sei como que começou isso. Então, quando fui convidado a gravar uma canção do Cazuza, pela primeira vez fiz uns vocalises, me soltei mais, era eu mesmo, o que eu gostava, sabia e podia fazer. Enfim, me soltei musicalmente. E gostei dessa liberdade que me dei. Acho que eu ficava muito contido, não me permitindo errar, desafinar. E aí eu fui fazendo isso para sempre, desde o primeiro disco. Tinha uns gritos, tinha até muito grito. Pode ser que seja o desejo de criar um contraste com a minha voz, que é muito melíflua. Eu gosto desses arranhados, eu gosto do ruído. Então, já que eu posso ser tão afinado, fui buscando desafiná-la de um modo de que eu gostasse. Porque eu detesto muita afinação, sabe? Por exemplo, a cantora que eu mais amo no mundo, a Nana Caymmi, semitona bastante. E o que faz ela ser linda, maravilhosa e a maior cantora do mundo é isso. Mas ela semitona lindo! Ninguém desafina como ela. Então, essa separação de afinação e desafinação, para mim, é muito dura. Eu gosto de som, e o som para ser bonito tem que ser belamente desafinado. Eu também frequentei durante um tempo a Audio Rebel, onde rolava uma ceninha de improvisação livre e de música de ruído. Meu ouvido foi deseducado à última potência ali. Para quem cresceu ouvindo bossa nova e canção brasileira em geral, tudo muito afinadinho, afinadinho com dissonância, mas enfim, tudo muito afinadinho, eu me deseduquei bastante, e fiquei com uma alta tolerância à desafinação. Percebi isso em situações em que alguém dizia “ah, aquilo ali tá desafinado”, e eu falava “não, não ouço desafinado, para mim está ótimo”. Fui relativizando afinação e desafinação. Hoje penso mais em termos de que um som soa bem ou não, mais do que se está afinado ou não.

O disco tem muito ruído. Ele começa com ruído e termina com ruído. Tem pigarro, respiração, buzina; isso fala muito do som do disco também.

Desde o meu disco anterior, eu peço para as pessoas que estão gravando o disco deixarem os ruídos, não tirarem depois na edição. E eu peço para gravar com um microfone condensador, que é muito mais sensível, e propositalmente canto muito perto dele. Então, tudo que é ruído da boca e de baba imprime no som. Isso é intencional; eu gosto que isso esteja ali. Porque não gosto nada de som HD. Detesto. Acho que a sujeira está no centro da vida. Se não tiver sujeira, impureza, não fermenta. O Marcos Campello foi também grande responsável pelos ruídos desse disco.

O corpo tem uma presença muito marcante nas suas canções. São muitas experiências do corpo: que transita, dança, goza, sofre. Em muitos momentos, parece que Bad Bahia se banha mais das inquietudes do corpo do que outros discos seus. Em “Ciúmes”, a gente ouve: “cada um tem seu lugar/ no corpo do outro no ninho da pessoa/ eu, que lugar tenho no seu?”. Em Corpos são feitos para encaixar e depois morrer, a carne triste já começava a se insinuar. Agora, ainda mais esse corpo é dúvida, angústia. Tem aquele verso do Bandeira: “Os corpos se entendem, mas as almas não”. O corpo escapa à alma. O corpo de Bad Bahia se dobrou às angústias do espírito? Ou o corpo deste álbum pode resistir de alguma forma ao desencontro?

Não sei (risos). Eu acho que pode – quer dizer, tem que poder. É tanta coisa… O sexo é uma alegria, mas ele pode ser muito triste também. No fim das contas, o sexo nunca é só corpo. Precisa ter algo além de corpo – as pessoas se entendem. É claro que podem só transar sem dramatizar ou querer viver juntas, casar etc. Mas são corpos de pessoas. Não são simplesmente dois pedaços de carne, entende? Dois pedaços de carne não se entendem. No fim das contas, o grande mistério do sexo é que ele é ao mesmo tempo muito profano, baixo, reles, e absoluto, sagrado. Rolam umas energias muito atravessadas. É uma questão muito complicada essa coisa do sexo – a começar que de uma transa pode nascer gente.

O disco tem um tom muito melancólico. Tem uns momentos em que as canções doem. Mas tem um verso que me chamou atenção logo na primeira faixa, que é “melancolia que me resta pra renascer”, quase pensando em uma solução para a superação da bad. Eu fiquei pensando: como a alegria participa desse Bad Bahia?

Eu sou pela alegria, sabe? Sou muito melancólico, sempre fui. Mas descobri que a melancolia é essa moeda de duas faces. E eu escolhi a alegria, apesar de difícil. Atualmente, mesmo, eu estou tendo que fazer muita força, muito esforço, para aderir a ela – digo, como modo de vida, modus operandi, sabe? Eu sou de escorpião. Não entendo muito de signo, mas tenho uma amiga, a Rita, que também é de escorpião, e ela disse que o escorpião é o signo que renasce. Então isso ficou na minha cabeça. É verdade que eu estou querendo renascer sempre.

As letras são muito melancólicas, o corpo muito angustiado, mas em algum momento é como se a sonoridade abrisse um espaço para esse corpo pulsar, para uma certa alegria. Então, às vezes a letra está falando de um desencontro, mas é como se a música ainda tivesse essa possibilidade do renascer.

O canto é sempre alegre. O que é bonito, por exemplo, no blues. Aquilo tudo é só tristeza de amor, só que, quando você canta, é alegria do corpo. Não tem como não ser. O canto transforma a dor. É saúde do corpo. Então, você pode estar cantando a maior bad, só que aquilo ali é seu corpo reagindo em ato, com máxima vitalidade. Talvez venha daí uma espécie de exorcismo.

O disco é muito habitado pelo mundo pequeno do encontro íntimo. Mas tem um mundo que é o lado de fora, que às vezes aparece. Está em “útero mundo estúpido, escuro, desde o fim”, em “Bad Bahia”, e, em “Você não sabe o que eu sofri”, tem bastante mundo, tem miséria, “famílias morrendo de fome”. Que mundo a gente entrevê nesse Bad Bahia? E como, de alguma maneira, esse mundo miserável que a gente está vivendo participa dessa composição?

Eu acho que é menos pontual e mais a miséria do mundo desde sempre. É uma tensão que não cessará nunca entre um hedonismo e as mazelas do mundo que estão à espreita. Eu tendo a ser muito individualista. A política institucional me interessa muito pouco, porque não tenho nenhum alcance. Votar nos governantes é uma democracia insuficiente, na qual não acredito, ainda mais se pensarmos em todo aparato técnico e ideológico que criam as fake news, financiamento de campanhas etc. Mas sou muito político e atuo na micropolítica dos meios onde circulo, onde consigo intervir de alguma forma. Então, é por isso que eu, muito lucidamente, não participo dos grandes debates com intuito de intervir, de ação.

A passagem de uma canção a outra é especialmente significativa no disco. Ou porque desloca a sonoridade em que o público tinha mergulhado na faixa anterior ou porque contribui para a construção de uma certa narrativa costurada entre as faixas. Fiquei pensando como é que seria isso no universo dispersivo da circulação digital, em que a pessoa pode comprar uma faixa só ou ouvir canções, de álbuns distintos, sugeridas por algoritmos.… Como é que você vê isso?

Eu não sei muito como as pessoas ouvem. Mas eu ouço álbum. Ouço o disco do início ao fim. Mas acho que as canções têm autonomia, elas são e podem ser ouvidas separadamente. Apesar disso, eu tento construir uma sequência. Construo menos uma narrativa pelo que está sendo cantado e mais pelo som. Ainda que também misture tudo. Mas acho que as pessoas podem ouvir como quiserem. Não tem problema. Ah, a pessoa está numa festinha e quer colocar aquela música de que ela gosta. É isso aí. Tipo, não vai ser nenhuma desse disco que ela vai colocar na festinha, mas pode colocar de algum outro, menos deprê (risos).

É deprê, mas tem algumas que não são deprê.

Uma, talvez, né?

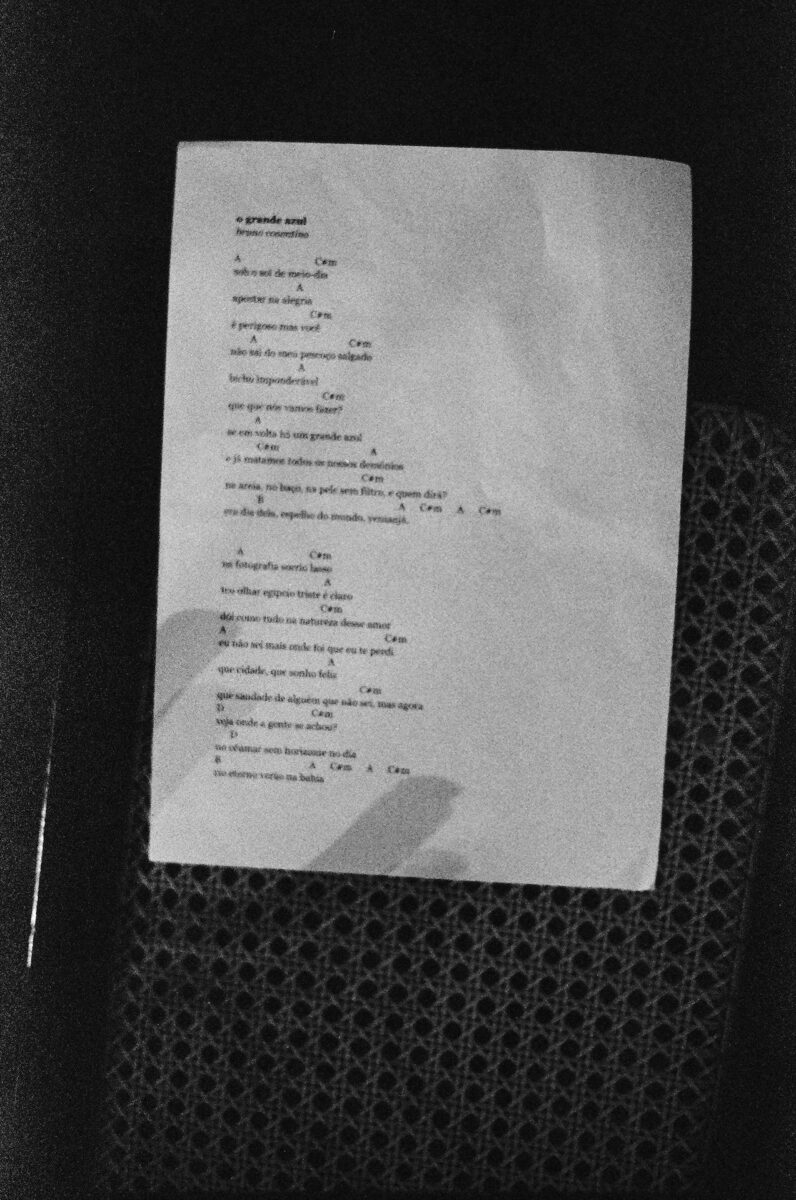

É. Tem “O grande azul”. Até a “Bad Bahia” eu não acho que seja deprê. Ela é deprê quando a gente mergulha muito. Mas eu acho que ela só cresce. Ela vai te levando de alguma forma. Você vai quase entrando naquele ritual. Crescendo, crescendo, crescendo. Agora, se a pessoa colocar o disco inteiro na festinha não vai rolar.

“O grande azul” é a única que é um axezinho, tem um pouco de sol ali.

Eu tinha notado algumas que parecem solares, mas elas são falsamente solares. Mesmo “O grande azul” é solar e não é. Porque ela termina “sem horizonte”, e aí tem um verso que diz “não sei, mas agora veja onde a gente se achou.” Você lendo, tem a vírgula, mas cantando parece que é “não sei mais agora”, a coisa se altera. É como se o arranjo dissolvesse o tom melancólico, mas ele está lá. Quando você diz que dói, o coro também parece que dissolve a dor, como se tivesse um coletivo que cerca a perda.

Essa música está falando da alegria, que a gente comentou no início. É um verso do Caetano [Veloso]: “apostar na alegria”. E essa música tem muita coisa do Caetano. Esse verso “veja onde a gente se achou” é dele também, da música “Aquele frevo axé”. Nesse disco, eu colei de muita gente. Tem Herberto Helder, Luiza Neto Jorge. Respondendo um pouco àquela pergunta da literatura e da música, não tenho nenhuma relação especial com a literatura. Ela está no mesmo patamar de uma troca de olhares, de uma emoção intensa, de um banho de mar. Aliás, está mesmo em patamar inferior, porque é uma experiência mediada pela leitura. E as experiências de verdade me servem mais para fazer canções do que a leitura propriamente. Da literatura, pego mais as palavras, daqui e dali.

*

Deixa eu só contar uma coisa que percebi com esse disco – porque eu gostei tanto de você, de conversar com você sobre o disco, porque você fez observações que iluminaram muito as canções para mim. Um amigo, o Antônio Sobral, que é artista plástico, foi ver um show meu em que cantei essas músicas só com o violão. Quando o show acabou, ele estava lá fora fumando um cigarro e falou assim, ”ah, eu vi uma bela mulher, eu vi uma mulher linda no palco, de vermelho”. Aí eu pensei “gente, que legal”, porque eu estava de calça jeans e camiseta. E esse papo fez tanto sentido para mim, porque eu gosto muito do mito do andrógino, do Aristófanes, essa coisa do feminino-masculino povoa a minha cabeça, e vejo evidências desse mito o tempo todo. E eu tinha visto recentemente o filme Orlando, da Sally Potter, sobre o livro da Virginia Woolf, com aquela mulher maravilhosa, Tilda Swinton, e lembro de uma cena em que ela está na montanha, já tornada mulher, debaixo de uma árvore de copa enorme, linda, uma senhora poderosa, olhando seus domínios, e tive um sonho em que eu era como ela, e tinha uma sensação de plenitude sexual, era uma plenitude que não existe de verdade, porque no sexo, depois da tensão, vem o repouso, mas era como se o instante da plenitude tivesse congelado e eu tivesse, de uma forma calma, aquele prazer que você só tem no orgasmo, que é o contrário da calma. E essa foi uma sensação muito boa, de saciedade, de serenidade, de plenitude, ou seja, de um retorno à figura do andrógino, redondo, perfeito e completo. E o Antônio falou, então, dessa mulher no palco, e eu logo associei ao meu sonho e descobri que esse disco é, na verdade, essa mulher andrógina. Enfim, queria só contar essa história como um modo de agradecer a você, porque, assim como o Antônio, você também me revelou muito sobre o disco e me ajudou a entendê-lo. Obrigado.