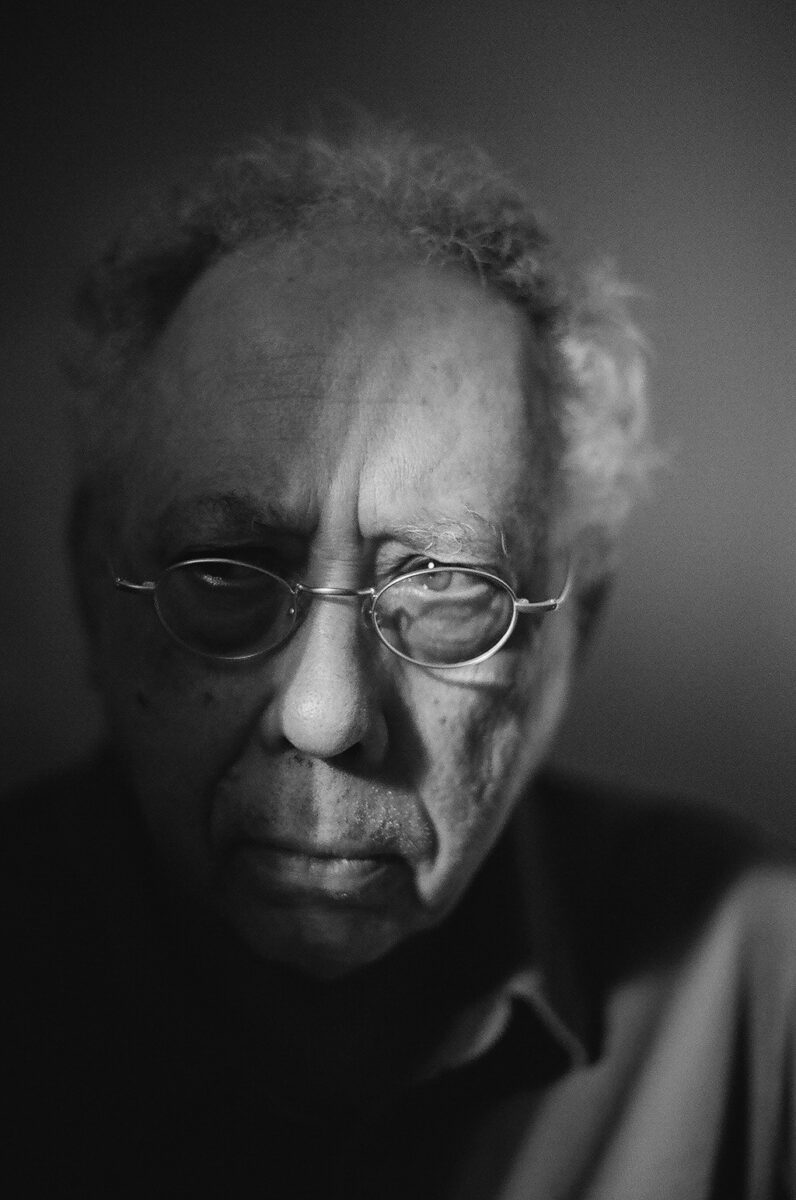

Conversa Polivox: Jards Macalé

Por Pérola Mathias, Bruno Cosentino, Rafael Julião, Paula Carvalho e Acauam Oliveira

Pérola Mathias – Eu sou Pérola, a gente faz a revista Polivox, sobre canção contemporânea. Eu trabalho como crítica, sou socióloga, pesquisei a trajetória do Arto Lindsay, pesquiso música experimental. Na Polivox, comigo, além do Bruno [Cosentino], tem o Rafael [Julião], que também é formado em Letras, estudou o livro Verdade Tropical, autobiografia de Caetano Veloso, estudou Cazuza, é pesquisador de canção; a Paula Carvalho, que é jornalista e socióloga, trabalhou muito tempo como jornalista musical e pesquisou o começo do rap em São Paulo; e o Acauam Oliveira, que é crítico cultural, formado em Letras, pesquisou os Racionais MCs e a questão da canção contemporânea também.

Jards Macalé – Que bom. Estamos abertos; é um leque bom para conversar.

Pérola Mathias – Para a gente começar a conversa, queria que você contasse um pouco como foi a concepção do Besta Fera, seu último disco.

Jards Macalé – Eu queria gravar um disco de músicas inéditas, um disco inédito como um todo. Então, como o Thomas Harres, que toca bateria, músico fantástico, estava na minha banda, nós fizemos uma banda. A gente estava conversando, e ele propôs. Conhecia muito o pessoal, o Kiko, o Romulo Fróes, o Rodrigo Campos. A mim coube a Ava, porque eu já conhecia Ava desde a barriga da mãe dela. Tivemos uma reunião em São Paulo na casa do Kiko – estava o Guilherme Held também, que é um guitarrista excepcional, inclusive morou algum tempo com Lenny Gordin, que é um guitarrista fantástico, fez parte do meu primeiro disco, o Jards Macalé, aquele trio, eu, o Lenny e o Tuti Moreno na bateria. E começamos a conversar sobre. Então eu propus a eles que a gente viesse para Penedo, no sítio onde estou, que herdei da minha mãe, como eu sempre faço quando vou fazer algum trabalho novo, ou mesmo quando quero pensar um pouco. No meio do mato, the fool on the hill, em cima do morro, para pensar as coisas. E aí eu convidei o Thomas e o Kiko Dinucci para virem para Penedo para a gente pensar, passar uma semana aqui, ou alguns dias, ficar conversando, ficar criando. E viemos. E começamos a fazer algumas músicas de improviso. Eu arranjei uma bateria, que o Thomas Harres nem usou – aqui no meio do mato é difícil encontrar uma bateria, mas encontrei uma bateria legal, e ele nem usou, quem usou fui eu, de brincadeira, tocando na beira da piscina, fazendo barulho. E o Kiko, com violão. Ficamos tocando, tocando, tocando, nascendo ideias aleatoriamente, e fomos fazendo, montando as músicas, sem a ideia do Besta Fera em si, do conteúdo do disco, da alma do disco. Ficamos fazendo música aleatoriamente. Foi saindo. Saiu “Vampiro de Copacabana”, e algumas músicas eu já tinha, inéditas de muito tempo, como a própria “Besta fera”, que é de um poema do Gregório de Matos, “Aos vícios”. Eu peguei uma célula, que eu fico pegando células de poemas. Se o poema é muito longo, eu sintetizo, não tenho nenhum pudor, eu vou logo sintetizando. Se fizer sentido, fez sentido. “Aos vícios” eu já tinha composto há algum tempo, o que deu o nome de “Besta fera”, essa célula que eu musiquei. Com o Capinam eu já tinha “Pacto de sangue”. E aí foi havendo uma direção. Eu tinha uma outra música também já composta, fiz a música “Limites”, com a Ava, que era um poema extenso, também sintetizei, e de Ezra Pound teve “Trevas”. “Trevas” deu o tom do disco. Nós estamos vivendo um momento de trevas, não só no Brasil como no mundo. Então, toda aquela questão confusa, política daquele momento lá embaixo, mais a situação do Brasil, com um governo totalmente despreparado, eu diria até louco, doentio mentalmente… Aí, fizemos com o Romulo e o Rodrigo Campos um samba meio enredo, meio samba-exaltação, enaltecendo a bomba atômica, que é a única coisa que faz com que as pessoas ainda não joguem uma bomba atômica em cima da outra. Um fica com medo de o outro apertar – quem aperta o botão primeiro? Então a gente fez uma ode à bomba atômica, que é uma sacanagem terrível. E por aí foi. Eu tinha a música “Obstáculos”, que eu já havia feito também, aproveitando o poema de um amigo de Hélio Oiticica, Renault, amigo da Estação Primeira de Mangueira, enfim, detonamos um processo criativo. Esse processo criativo foi indicando a direção do disco. E aí, na hora em que a gente disse “oba, vamos entrar”, na hora em que íamos nos preparar para entrar no estúdio, eu tive um piripaque terrível e fui acabar numa UTI totalmente entubado, o diabo a quatro. Passei dez dias inconsciente e retornei. Fui tratado; foi uma coisa difícil, a UTI. Eu desejo tudo aos meus inimigos, menos uma UTI. É preferível morrer antes do que padecer naquele negócio. É um inferno, os outros doentes em volta, gemendo, gritando, um negócio terrível. E você mendigando a atenção de alguns enfermeiros, coitados, que estão lá totalmente loucos com aquela história toda. Foi uma broncopneumonia braba. Fiquei entre a vida e morte. Graças a Deus, a Rejane [Zilles] estava ao meu lado, não saiu dali, me dando todo o apoio, desde papinha a carinho, beijinhos sem ter fim. Enfim, eu voltei à tona, vim para Penedo, para o sítio, me organizei de novo, reaprendi a andar, reaprendi a falar – porque você fica totalmente neutralizado, os músculos vão para as cucuias. Um mês numa cama de hospital, você perde a noção não só de tempo como a noção de si mesmo, suas reações são totalmente enfraquecidas. Então, assim que me recuperei, retomei os trabalhos com o pessoal, e fomos para o estúdio, o Red Bull, e fizemos os arranjos ali no calor da batalha – como eu sempre faço, aliás, nos meus trabalhos –, todos dando ideias, a gente ia somando as ideias, depurando, até que se tornasse uma música, ou letra, ou sem letra, as ideias de arranjos, todos contribuindo e tal. E aí saiu o Besta Fera. Eu diria totalmente contemporâneo, pelo tratamento que foi dado, e o Brasil não muda, será possível? A gente fez uma besta fera antes, eu já fiz várias bestas feras, e não adiantou nada – quer dizer, adiantou: agora caminhamos, caminhamos, caminhamos e caímos na besta fera de 2018 em diante. Aí não tem jeito, besta fera para lá, besta fera para cá, fomos acabar em Las Vegas, por indicação do Grammy. Aliás, o Grammy me deve um Grammy. Aqui acaba minha saga do Besta Fera. Pronto.

Acauam Oliveira – Jards, eu queria puxar esse gancho da relação entre o Besta Fera de agora com as bestas feras de antigamente, porque já faz quase 50 anos que você canta que há um mal secreto pairando no ar, que há um abismo na porta principal, todo aquele clima – conceituado como morbidez romântica – que você e o Wally Salomão criaram, e aí você resolve incluir no show do Besta Fera a “Gotham City”, fazendo essa ponte entre os primeiros anos da sua trajetória artística, dos festivais, e aquele período da ditadura civil-militar. Agora, passados anos e anos, em 2019 você canta que não via que “o mundo está podre porque estava cego de amor”, “não ouça aquele ditado, pois a esperança há tempos se foi” e “chegamos no limite da água mais funda”. Queria que você falasse um pouco sobre isso, comparando aquele momento da década de 1970, aquela linha dura, com agora. O que você acha que se repete e o que você acha que mudou em relação a esses dois momentos, tanto em relação ao Brasil como em relação a você, Jards?

Jards Macalé – Eu acho que, se for para falar de mim, acho que eu melhorei. Agora, o Brasil piorou bastante. Dentro daquele quadro de 1964, 1965, já tinha um quadro meio desalentador. Por exemplo, “Soluços”, que eu fiz com 15 anos de idade e só gravei com 22 anos, por incrível que pareça, é a música mais pedida atualmente pelo público jovem. É engraçado isso. “Soluços”, “Movimento dos barcos”, com Capinam, que sempre foi um poeta muito claro nas posições políticas e na poesia dele, sempre tentando um caminho novo, um olhar de poeta, mas sempre na contemporaneidade. Esse disquinho era um compacto duplo, tinha 4 músicas, duas de um lado e duas do outro. Tinha uma também com Duda, Carlos Eduardo Machado, outro parceiro meu, professor de Literatura atualmente lá em Minas [Gerais], na universidade. Era a “Só morto (Burning night)”, que diz tudo sobre o que está acontecendo hoje: “nessa manhã de louco, o olho do morto reflete o fosso, nessa manhã de louco, todo mistério é pouco”. Enfim, “esse som tão forte, um som de morte, esse som tão forte de morte, esse som…” e tal. Então já tinha um prenúncio de olhar o mundo com uma visão, eu não diria pessimista, mas uma visão realista. O tempo passa e, de repente, eu caio no Festival Internacional da Canção com “Gotham City”, minha e de Capinam, que dizia claramente que nós estávamos sob uma pressão terrível, ditatorial, e qual seria a saída, qual é a saída? O abismo está na porta principal, mas e a saída? “Não se fala mais de amor em Gotham City”, que é a simbologia de qualquer cidade do mundo megalópole, mas o sistema seria o mesmo de perseguição. “Gotham City” é de 1969, o AI-5 é de 1968. “Gotham City” já é o comentário imediato sobre o AI-5. “Perseguiam bruxas no telhado em Gotham City no dia da independência nacional, cuidado, olha o morcego”. Eu comecei a recantar “Gotham City” porque eu via um morcego na porta principal, claramente, desde o início. Aliás, desde antes, mas aí se concretizou. Quando um cara chega e homenageia o maior torturador do país, o Ustra, com a maior desfaçatez, em plena Câmara dos Deputados, é porque o morcego chegou na porta principal. Quando foi ver, criou o abismo que a gente está vivendo até agora. Então eu retomei a canção por isso, e incluí uma poesia na apresentação de “Gothan City” nos shows. Eu fui vaiadíssimo no Maracanãzinho inteiro, as pessoas se levantaram com o dedo assim, estava numa arena em Roma e os leões atrás de mim. Aí eu disse: “bom, vamos conversar”. E as roupas, as guitarras elétricas, estava uma confusão se guitarra ou violão, ou isso ou aquilo, qual seria o instrumento brasileiro. E aí eu convidei o grupo Os Brasões, que tocava com a Gal Costa, e convidei o nosso orquestrador…

Pérola Mathias – Duprat?

Jards Macalé – É, meu querido Rogério Duprat. Que não fez por menos. Teve uma hora na orquestra, escrito, que ele disse assim: “cada um toca o que quiser”, no meio da orquestração. Foi uma zona maravilhosa. Bom, eu pedi para o público, atualmente, que me deixasse cantar a canção todinha e que me vaiasse no final. Você sabe que o público adora vaiar tanto quanto adora aplaudir, e eu sei disso. Então eu sabia que as vaias iam ser bacanas e pedi para me vaiarem no final. Aí comecei a tocar a música, todo mundo ouvindo. O que não ouviram no Maracanãzinho, os públicos agora ouvem muito claramente, um silêncio profundo, e no final dou uma dica para me vaiar, aí começa uma vaia aqui, uma vaia ali, outros começam a aplaudir. De repente, os teatros vaiando em uníssono, isso me dá um prazer, de ouvir essa vaia ao vivo e a cores. E o melhor é que as vaias vão se transformando aos poucos em aplausos e, de repente, está aquele aplauso e vaia, de pé. Estão começando a entender o recado. Aí o Besta Fera chega nessa hora, em que abriram o armário da burrice, da incompetência, da loucura no pior sentido, abriram o armário e saíram todos os imbecis para fora. E eu não me recuso a falar para os imbecis. Aliás, eu faço questão de falar com os imbecis. O que me dá grandes problemas, “pequenos problemas, grandes discussões”. Mas é sempre necessário falar. Quando o imbecil é imbecil demais, aí eu viro e vou tratar de outra coisa mais interessante.

Rafael Julião – Algo que me chamou muito a atenção no Besta Fera, que é um disco muito cinematográfico, na verdade, é que você fez um disco de terror, se é possível inventar essa categoria.

Jards Macalé – Que bom, é bom saber disso.

Rafael Julião – É um disco de terror. Tem vampiro, tem besta fera, tem treva, tem névoa. Aliás, todo o seu trabalho…

Jards Macalé – Tem peixes. A música do Rodrigo Campos, em que sai algo de dentro do mar.

Rafael Julião – Toda essa concepção me dá a sensação de que, até na sua forma de interagir com o público – você citou a coisa da vaia, mas tem outras formas de interação que você faz –, parece que seu trabalho é muito atravessado pelo universo do cinema, pelo universo do teatro; isso está no seu canto, na sua forma de compor, na sua forma de se apresentar, enfim, você inclusive fez muitas trilhas sonoras para o cinema. Eu queria que você pensasse um pouco com a gente sobre a importância do teatro e do cinema na sua formação como artista e se ainda é importante hoje, se ela produz esse efeito de disco de terror, de disco-filme no seu trabalho atual.

Jards Macalé – Maravilhoso. Você sacou uma coisa que eu não tinha olhado direito. Disco-filme é proposital; eu gosto de montar meus discos como se fosse cinema. Cinema é muito importante para mim, desde criancinha. E o disco-teatro, que, aliás, estou pensando aqui no Paulo José. [Se emociona ao lembrar da morte dias antes do ator Paulo José.] No meu primeiro trabalho profissional como músico, fui convidado por Dori Caymmi para trabalhar como violonista, só instrumentista, no Teatro de Arena de São Paulo – na época era Arena canta Zumbi [Arena conta Zumbi, 1965]. Eu nunca sei se é canta ou conta, tanto faz. Arena canta Zumbi é mais bonitinho. E eu ficava tocando violão naquele palco, e aqueles atores todos, Paulo José, Dina Sfat, Maria Gladys, Milton Gonçalves, Melanie, enfim, todos aqueles atores dando sopa naquele palco, com suas várias interpretações; eles transmudavam, cada um fazia vários personagens, aquele coisa do Augusto Boal, Guarnieri e tal, e eu ficava tocando violão e vendo aquele pessoal se transmudar em vários personagens, povoavam aquele palco, uma verdadeira multidão. Eram 8 ou 10, mas eram mil. E eu ficava atento a essa coisa, não só à parte musical. A parte musical eu fazia normalmente, acompanhava tudo direitinho. Tinha uma coisa interessante, porque – até hoje a Maria Gladys ri dessa história – eu usava, por exemplo, um lá menor para dar o tom, aí ela entrava numa 5ª acima, sempre. Aí eu experimentei dar uma 5ª acima, e ela deu uma 5ª acima; ela ouvia sempre uma 5ª acima o tom. Eu digo, bom, então só tem um jeito: eu dou o tom, lá menor, e pulo para a 5ª acima quando ela entrar. Ficavam essas coisas engraçadas. O grupo sempre foi engraçado. Na primeira vez que fui a São Paulo, eu e Caetano ficamos hospedados na casa do Paulo José e da Dina Sfat, lá na [avenida] São João, não me lembro bem. O contato com esse pessoal sempre me deu muita coisa, do teatro e do ator. E, no cinema, eu sempre fui apaixonado por cinema. Minha avó me levava ao cinema, no Cineac, que era um cinema 24 horas no Rio de Janeiro, tinha até alguns filmes mudos, tinha Radamés Gnattali ao piano acompanhando algumas coisas de cinema, tinha outros instrumentos, uma flauta, um violoncelo, que acompanhavam filmes mudos. Eu não sou tão antigo de filme mudo, mas tinha um rito de cinema que eles faziam a ligação. E eu ficava lá por horas; minha avó ia fazer a unha, o cabelo, não sei o que lá, e me botava no cinema. Eu ficava ali assistindo a tudo, absolutamente tudo. E aquela tela, para mim, era mágica, uma coisa completamente… Sei lá, era um sonho. Até que Nelson Pereira dos Santos me convidou para fazer o Amuleto de Ogum [1974]. Ele foi me convidar para a trilha sonora e, lá pelas tantas, me colocou como ator no filme, um ceguinho repentista que contava a história do filme. Aí eu entrei direto, não só para fazer a trilha sonora, a direção musical geral, mas como ator também. Adorei ser ator. O meu problema com cinema é que demora muito. Mas esse demorar muito também é um ganho de sabedoria muito grande em relação a construir um filme, desde o pensamento primeiro até o resultado final. Aproveitei o máximo que pude a questão de montagem de cinema. Estive com grandes montadores, [Severino] Dadá, por exemplo, que é um montador incrível, [Raimundo] Higino, tinha uns caras aqui barra pesada de montagem. O próprio Nelson dirigindo a montagem, discutindo ali, eu tinha que fazer trilha sonora e ficava ali também, eu, Nelson e o Dadá pensando a montagem do filme. Quando é que eu ia ligar em música uma determinada cena, a outra, e não sei o quê. Eu sei que, a partir daí, comecei a fazer meus discos como se fosse uma montagem mesmo. Tanto que Aprender a nadar [1974], que é dessa época, é uma montagem cinematográfica. E é uma montagem de rádio também, tem muita coisa de rádio, porque eu sempre amei o rádio. Toda a minha geração foi criada ouvindo a Rádio Nacional, em torno das décadas de 1940 a 1960, principalmente a década de 1950, a Rádio Nacional era o auge, era a TV Globo da época. Aliás, a TV Globo pegou todos aqueles radioatores geniais e botou os atores… Quem poderia imaginar que o primo rico e o primo pobre teriam aquela cara? A cara daqueles atores, você ouvia só a voz, e de repente eles ganhavam uma cara. Tudo isso me alimentou muito, e me alimenta até agora. Ontem mesmo vi um filme genial do Cesinha Oiticica, que é sobrinho do Hélio Oiticica e fez um filme ele. Eu mesmo, que sempre fui amigo do Hélio Oiticica, amicíssimo mesmo, a gente era cúmplice, vi coisas que o sobrinho desencavou que eu não conhecia. Por exemplo, algumas imagens, alguns pensamentos, depoimentos do Hélio. E artes plásticas também. Sempre me fortaleceu muito o estado de invenção das artes plásticas, Lygia Clark, Hélio, Roberto Magalhães, Rubens Gerschman, enfim, uma patota que tinha ali, que eu ficava de olho, de ouvido e olho em pé, se isso existe. E é isso. Fora a música, que eu via todos os ensaios dos meus amigos e não amigos. Eu ia assistir ensaio dos Cariocas, ensaio do Tamba Trio, do Luiz Eça, da Orquestra Tabajara, da qual eu fui copista, Severino Araújo. Eu ficava rolando por ali. E fiz amizade, finalmente, com Grande Otelo, aí a coisa pegou.

Paula Carvalho – Jards, estava lendo ontem suas colunas na Folha de São Paulo falando da Empresa Brasileira de Som. Fiquei pensando nessa ideia de uma empresa brasileira de som, uma empresa que ia acabar com o problema da dívida internacional exportando música brasileira. Você acha que essa ideia faria sentido hoje em dia, no auge do liberalismo?

Jards Macalé – É um delírio ambulatório, como dizia Hélio Oiticica. Não sei, porque as ferramentas mudaram muito. Eu acho que se centralizasse… Porque tem o ECAD aí também. Está todo mundo tentando transformar em leis toda essa coisa que a internet abriu; é outra ferramenta, uma coisa totalmente nova, então as pessoas não sabem como colocar as leis que regiam o mercado de música, o mercado dessa coisa toda de disco, como transformar isso, onde você compartilha tudo e qualquer coisa, onde o autor se dilui. É difícil. Eu não sei se caberia, a essa altura do campeonato. Realmente, não sei mais. Isso não vai se definir tão cedo, porque é uma liberdade totalmente caótica – da liberdade eu gosto, do caos, por incrível que pareça, eu não gosto muito – e prejudica todo mudo. A liberdade, não, “viva a liberdade!”. Mas essa coisa toda desse caos jurídico, prejudica. Eu, por exemplo, estou recebendo US$ 0,02 por cada vez que toca não sei onde. Cada um tem um regulamento. Se eu tocar um milhão de vezes, eu recebo, talvez, quem sabe, R$ 226,00? Está todo mundo muito apaixonado e muito deslumbrado com essa história de estar nas redes. O pessoal esquece que os conteúdos somos nós. Eu devia ser pago por frequentar Facebook, Twitter, Instagram, deviam me pagar, eu sou o conteúdo dessa gente. Agora, está todo mundo tão deslumbrado que se esquece, começa a contar os segredos de liquidificador, está uma bagunça generalizada. É engraçado, mas, ao mesmo tempo, é trágico.

Pérola Mathias – Eu estava lendo uma entrevista sua de 1972, que saiu na revista Bondinho, e você fala de como percebeu o ritmo de produção, essa loucura de ensaio e criação e gravar, porque, quando você foi para Londres, chegou lá e o ritmo era outro, tinha tempo para estudar, para treinar o violão, para criar e não precisava lançar imediatamente. E eu fiquei pensando num paralelo com esse momento de agora, que tem que postar, nem que seja alguma coisa antiga, nas redes sociais. Você tem que estar sendo visto o tempo todo, porque os algoritmos têm que estar ali. E, querendo ou não, você passou os anos 1980, lançou alguns discos, mas foi uma década também bem pesada, depois veio os 1990, você lançou de novo, depois lança já em 2019 o Besta Fera. Queria que você falasse um pouco, primeiro, sobre essa questão da velocidade de produção, como mudou a sua percepção como artista, desse momento em que tinha a loucura das gravadoras no Brasil, depois esse tempo para perceber isso em Londres, e o tempo de agora, das redes. E, junto com isso, uma segunda pergunta, que é uma questão de poder ser independente, de ter essa possibilidade agora, porque ali tinha uma questão das gravadoras serem um funil, e um funil voltado mais para o dinheiro do que para o talento ou o conteúdo que eles iam vender. Eles queriam uma resposta imediata, e hoje tem essa margem de risco, mas depende da sua atuação ali diante dessas redes. Então queria que você falasse um pouco desses dois momentos.

Jards Macalé – Bom, naquela época, eu particularmente, ou melhor, minha geração estava dentro desse quadro de gravadora, a coisa era: fazer música, lutar para que essa música fosse gravada, registrada, e depois lutar para que ela fosse divulgada. E tinha um método das gravadoras fazerem isso. Eles escalavam algumas músicas, e dependia também da amizade dos autores de música com os produtores de disco. Era um atravessamento generalizado. Dependendo da influência de cada um, talvez, quem sabe, pudesse gravar. Uma vez gravada, você tinha que lutar para que os divulgadores divulgassem, e eles tinham suas escolhas pessoais. Se você não fosse escolhido pela gravadora, se não puxasse um saquinho daquele, você não existia. Não só isso, tinha alguns também que tinham uma coisa artística bacana, que ficavam ligados na música mesmo, e também os ligados na música sacavam mais ou menos de mercado, onde essa música poderia estourar ou não, o tipo de sensibilidade que ia detonar. Mas era um ambiente muito fechado, apadrinhado. E tinha outro fator, que é o seguinte: o pessoal vivia duro, então você ou pedia adiantamento, ou já dava sua música como uma garantia da grana que eles pudessem lhe dar como adiantamento. Enfim, era um bolo. Quando eu vi aquilo, eu disse: “não quero isso”. Mesmo porque, logo no início do meu trabalho – eu não chamo de carreira, eu chamo de correria –, logo no início da minha correria, eu caí nas mãos justamente do Teatro de Arena. Naquela época, tinha o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, que também era tudo experimento, o Cinema Novo, a Bossa Nova, que naquele momento era um experimento dentro da música chamada popular brasileira – eu não gosto desse popular, eu gosto de MB, música brasileira, e olhe lá. Música é música, e nem brasileira, música é música. E as artes plásticas experimentais, na mão do Hélio Oiticica, da Lygia Clark, desse pessoal que eu já falei, Antônio Emanuel, Rubens [Gerchman], Roberto Magalhães. Era um momento de experimentação. Justamente a experimentação que não cabia dentro daquele quadro que eles achavam que eram as quatro linhas do mercado brasileiro. Fechava assim: “essa música, o povo não vai entender”, “essa música, não sei o que lá”, “essa música, imagina”, fechava o campo. Em vez de abrir o campo para novas experiências, novas experimentações etc., eles fechavam o campo dentro daquela coisa. Tanto que só depois começaram a sacar que aquela geração e aquela experimentação podiam, no futuro, vingar como mercado – mas, antes de nos botarem como mercado, eu, [Luiz] Melodia, Sérgio Sampaio, Tom Zé, Itamar Assumpção, eles abriram um canal – onde já se viu? – de malditos. Fomos tachados de malditos. Eu achei o máximo. Sou Baudelaire, sou Rimbaud, é nessa que eu vou. Está rindo, mas é trágico. Tudo bem. E mais ainda, fizeram uma coisa muito mais louca: um selo chamado Pirata – os piratas que eles combateram violentamente depois, os piratas mesmo, que entraram no mercado pirateando produtos deles à vontade. Aí eles viraram e foram combater os piratas, e deixaram os malditos em paz. Eu não gravei no disco pirata, aliás, fiquei até triste naquela época – “o Itamar está gravando, Melodia está gravando, Tom Zé está gravando, Sérgio Sampaio está gravando, está todo mundo gravando”, todos os malditos músicos gravando, e eu fiquei pensando: “será que eu sou o pior dos malditos?”. Era. O pior em posição política mesmo, o pior em posição de combate ao óbvio, o pior em defesa de abrir o meu armário e sair frontalmente contra, escrevendo esses artigos aí, enfim, botei o meu cu na reta, não quis saber. O resultado disso tudo culminou com [o show] O banquete dos mendigos [1973], quando o levei ao Palácio do Planalto. O Ministro da Justiça, Petrônio Portela, me recebeu e fui ao Golbery do Couto e Silva entregar os direitos humanos na mão da Casa Civil do governo Geisel. Aí nego não me perdoou. Tanto a esquerda quanto a direita me botaram na geladeira durante 11 anos. Daí esses buracos, a dificuldade de, como maldito, gravar algumas coisas. Em 1979, lança-se [o disco] O banquete dos mendigos. Passei 11 anos na geladeira por causa dessa atitude, acusado de estar me vendendo à ditadura, entregando os colegas. Maluquice. Eu estava com O banquete, estava com os direitos humanos, estava com a ONU debaixo do braço. Se estavam falando em abertura, que ia abrir, “olha aqui, então, abre!”. Essa era a história. Aí passaram 11 anos. Até que o namorado de uma grande amiga minha – ele era riquíssimo, um dos donos do Ponto Frio Bonzão, adorava jazz, adorava música –, uma vez, na casa dele, me perguntou por que eu não gravava. Eu expliquei isso que eu estou falando para vocês. E ele me disse: “então, quanto é que custa um disco?”, eu disse: “não sei”, e ele disse: “vá ver e me diz”. Aí, eu fui até o Dudu, o técnico de som da Polygram, grande amigo meu, que estava guardando as fitas originais d’O banquete dos mendigos, da Rádio Transamérica. Pedi pra ele guardar no cofre, ele guardou durante esses anos todos, até que eu perguntei para ele, que me disse “é tanto”. Convidei meu amigo Naná Vasconcelos, e também o Roberto Guima, um menino que estava começando, clarinetista maravilhoso, que era aluno do Paulo Moura, fantástico, e eu ali, violão, voz, percussão, Naná e Roberto Guima numa faixa com seu super clarinete. E gravamos isso ao vivo. Eu economizei tudo. Gravei em três dias, eu e Naná, eram duas semanas, deu para a gente ouvir, falar e conversar, deu para mixar tudo direitinho como a gente queria, e o disco ficou pronto em três semanas. Na hora em que o Dudu me disse assim: “custa tanto”, eu peguei o negócio e dei para o cara: “custa tanto”. Ele olhou e disse: “passa lá no escritório amanhã”. Quando eu passei, a secretária dele: “seu Walter pediu pra lhe entregar isso”. Eu peguei o cheque, entreguei para o Dudu. Pronto, acabou, fizemos. A partir daí, eu comecei a gravar mais regulamente. Fui gravar na Atração, do meu amigo Wilson Souto, fizemos um disco lindo chamando O que faço é música, e por aí foi. Aí comecei a gravar quase que de dois em dois anos. Mas antes, quando essa história aconteceu, houve também uma coisa fantástica. Quem me convidou para a Som Livre na época – aliás, o nome Som Livre é meu, diga-se de passagem. Você lembra que em um dos artigos eu escrevo assim: “som livre é meu, dá cá o meu”? Numa entrevista de jornal perguntaram o que era aquilo de “Gotham City”, e eu não sabia explicar aquele negócio, era uma atitude, “som livre”. Aí escreveram: “o som livre de Macalé”. Editaram minha explicação de som livre. “Som livre é som livre, cada um faz o seu, cada um faz a sua assinatura, cada um inventa o que quiser, é som livre”. Não é que oito meses depois dessa reportagem, me aparece a Globo com o selo Som Livre. E o símbolo gráfico da Som Livre era um passarinho dentro da gaiola com a porta aberta.

Acauam Oliveira – Em relação a essa questão do maldito, quase uma marca que imprimiram, me parece que hoje em dia está cada vez mais claro para todo mundo que isso é muito mais uma desculpa esfarrapada das gravadoras, ou para produzir com menos cuidado, ou para investir menos na divulgação, qualquer coisa nesse sentido, para deixar ali meio de lado, investir em outros… Enfim, sejam quais forem as razões, me parece muito mais uma tentativa das gravadoras de transferir o ônus que seria delas para as costas dos artistas e não assumir a responsabilidade. Por exemplo, parece que o público sempre reagiu muito bem, lotava seus shows, e a gravadora ficava insistindo nessa história de maldito. Mas eu fico pensando, uma curiosidade que eu tenho, se, em alguns casos, por exemplo, no seu caso, no caso do Luiz Melodia, do Itamar Assumpção, se você acha que esse movimento de deslocamento, marginalização, tem a ver também, em alguma medida, com racismo. E o que você teria a dizer sobre isso, em relação ao racismo ao longo da sua carreira. Porque eu lembro que em uma entrevista você comentou a recepção negativa da capa do [disco] Contrastes [1977].

Jards Macalé – Quando você falou que as gravadoras faziam produções baratas para esse tipo de pessoa, é porque não tinham perspectiva de vender, então faziam produções mais enxutas, mais baratas para esses alijados do mercado oficial. Sempre achei que eles botavam a gente nessa situação, gravava um aqui, outro ali, faz uma produção pobrinha para não dizer que não falaram de flores, “isso aí não vende, mas estamos gravando”. Aí eu devo ressaltar, nessa história que você falou: o Contrastes. A ideia do Contrastes era justamente contrapor uma coisa à outra, um samba, uma valsa, um blues, uma música experimental do Walter Franco, enfim, mistura e manda. E foi um disco, eu diria, riquíssimo, devo isso muito ao Guto Graça Mello e ao próprio João Araújo. O Cazuza era meu fã e vivia lá em casa em Botafogo também, toda aquela patota de músicos e possíveis músicos, e possíveis poetas, vivia lá em casa, na casa 9, que eu morava em Botafogo, no Rio de Janeiro. E também o João Araújo era diretor da RGE, onde eu gravei meu primeiro disco solo, que foi o compacto duplo, as 4 músicas, que eu falei anteriormente. O João Araújo era o diretor artístico da Som Livre, me convidou para fazer um trabalho na Som Livre. E o diretor musical era o Guto Graça Mello. Aí eu disse para o Guto: “o disco é essa ideia, assim geral, é só me deixar fazer que vai ser tudo legal”. Aí ele deixou. Ele só pintou uma vez no estúdio, quando eu gravei a Orquestra Tabajara, do Severino Araújo, um instrumental, “Choro de Archanjo”. Mas as outras, ele só sabia notícias do estúdio. Só que cada vez chegava mais gente para gravar, era violino, era viola, era tuba, era orquestra completa, era orquestra “descompleta”… O disco deve ter custado caro, porque eu não contei nada, eu não fico contando dinheiro para ver se dá ou não dá; enquanto der… É que nem aquele quarto dos irmãos Marx no navio, “pode ir entrando, claro, entrem”. E foi um disco maravilhoso, foi meu último disco dessa fase. E aí culmina nessa história de racismo, porque um crítico em Pernambuco escreveu um negócio enorme que começava assim: “um preto com uma branca, o disco é uma merda, e já começa pela capa, um preto beijando uma branca”, uma índia do Ceará, nem branca é. Mas não importa. Bateu na minha mão, eu tive que revidar. Aí eu fiz o que devia fazer, processei, e virou um escândalo danado. E esse negócio de racismo existe; é endêmico no Brasil, um negócio terrível. Agora, cada vez mais a coisa se mostra de uma forma insuportável. Mas também, desde criancinha lá em casa, 5, 6, 7, 8 anos, minha família é de mulatos, meu pai de Pernambuco, de Olinda, e minha mãe do Pará, somos uma família de mulatos. E lá em casa passava uma coisa, um negócio de cabelo, diziam que era para alisar o cabelo. Eu não entendia esse negócio, por quê? Eu gosto tanto desse cabelinho assim, fofinho, bacana, meus cachinhos, e ficava esse negócio. Até que tive que fazer uma retrospectiva dessa história. Está claro: a tentativa de embranquecimento brasileiro, que nunca deu certo, cada vez nascem mais negros e mais mulatos. Eu quero saber: e os sararás, como é que ficam? Mas, enfim, agora eu fico lutando contra o racismo cada vez que me chamam para alguma coisa nesse sentido. Eu faço parte dessa raça maravilhosa, que é a raça negra do mundo.

Rafael Julião – Uma coisa que me interessa muito no seu trabalho é você ter feito tantas apresentações e tantos shows em presídios e em manicômios, hospitais psiquiátricos. Eu queria que você contasse um pouco como essa história começou e como impactou a sua trajetória, você como ser humano, como artista, trabalhar efetivamente nesses universos que estão literalmente à margem e que são tão ricos.

Jards Macalé – Eu entrei nos hospícios, manicômios e em presídios e, por incrível que pareça, consegui sair para ficar preso do lado de fora, não do lado de dentro. Isso tudo é porque, no meu primeiro casamento, Gesilda estudava psicologia e psiquiatria, e tinha todo um grupo – alguns estavam dentro de sanatório, também alguns amigos, principalmente Hélio Oiticica, que tinha aquela entrada no Morro da Mangueira, do Estácio; eu me tornei amigo também do [Luiz] Melodia, e tinha algumas pessoas, esse que compôs “Obstáculos”, no Besta Fera, o Renan, estava preso no presídio Lemos de Brito, que dá direto para o Morro de São Carlos: está o presídio aqui e o morro ali. Então, bolaram: “vamos fazer um show!”. Nos sanatórios, eu comecei bastante antes. Eles me convidavam, “vamos fazer um show no sanatório tal”, a Nise da Silveira, por exemplo – depois eu fiz um filme, colaborei com Leon Hirszman no filme da Nise da Silveira, Imagens do Inconsciente, isso muito depois. Mas eu ia lá, aceitava o convite e ia fazer show para os internos. Teve até uma coisa engraçada; numa dessas apresentações na Nise da Silveira, estava lá, inclusive, ela e os internos dela, todo mundo, ela na cadeirinha de rodas, aí eu comecei a cantar aquela música do Caetano, “eu quero é botar fogo nesse apartamento”, e eles começaram a ficar ouriçados demais… Ela disse “não, eu levo anos contendo e você vem aqui dizer que quer botar fogo”, e eu disse “desculpe, não é o departamento, eu quero botar fogo no apartamento, não no departamento”. Ela deu um esporro, não gostou não. E por aí ia essa minha relação. Eu comecei a fazer análise desde essa época, até hoje. Claro que isso influenciou no trabalho, justamente na liberdade que um louco tem de exercer sua criação; pode parecer caótico no princípio, mas é uma expressão, uma expressão viva, forte, tensa, na pintura dos ditos loucos. E, quanto ao presídio, eles fizeram o primeiro show, e o Renan falou com o Melodia e o pessoal lá, com o Hélio, e convidou a gente para fazer um show no presídio Lemos de Brito. Eu aceitei, claro. Convidei o Naná Vasconcelos, a Gal também topou, Maurício Maestro, que era do Boca Livre, mas a gente trabalhava junto, também topou, e fomos lá para o Lemos de Brito. Só que, quando chegamos ao Lemos de Brito, era para fazer para todo mundo. Aí disseram: “essa ala dos bonzinhos vai ver o show, mas tem uma ala lá” – estava um esporro lá dentro do edifício, um barulho – “é um pessoal, os mais barras-pesadas, que também querem ver o show, participar, mas não dá para descer, porque senão eles vão querer bater nos bonzinhos, e os bonzinhos têm medo dos mauzinhos, então não dá para misturar”. Eu digo: “então não tem show, vocês façam isolamento, façam o que vocês quiserem, mas deixem que todo mundo possa assistir”. Pois muito bem, veio todo mundo, eles meio apavorados, e ninguém atacou ninguém. Bateram palma às pampas, se divertiram à vontade, cantaram, enfim. A partir daí, teve outro também no presídio de mulheres. Aí começou essa história de fazer em presídio, fazer em sanatório, fazer em hospital. Minha fase profundamente humanitária, digamos assim. E isso tudo revelou tantas coisas para o meu trabalho; eu aproveitei tudo que pude, inclusive ser são no meio de loucos e ser louco no meio de sãos.

Paula Carvalho – Jards, eu queria voltar a uma coisa que você estava comentando, dessa posição de o mais maldito dos malditos. Eu fiquei com mania agora de entrar no arquivo do Fundo Nacional e procurar o nome das pessoas. Aí eu procurei lá “Macalé” e achei um dossiê que se chama “provável cisão no meio artístico esquerdista”.

Jards Macalé – Eu vi, eu e o Chico Buarque somos moderados. Eram os piores.

Paula Carvalho – Isso. Era isso que eu queria te perguntar, se você era moderado.

Jards Macalé – Eu sempre fui radical, na realidade. Mas um radical que sabe o momento de ser radical e o momento de não ser radical. Não é radicalidade porque entrou numa “sou contra tudo, hay gobierno, soy contra” – isso é claro. Mas você entende que, em determinados momentos históricos, você tem que tentar equilibrar as coisas. Agora, quando eu li isso, comecei a morrer de rir; eram justamente os dois mais radicais nesse sentido. Claro que tinha Caetano e Gil, que eles colocaram como “perigosos”, e outros que eram comunistas, e nós dois, muito modestos, moderados, que bom.

Paula Carvalho – Mas tinha uma visão do que era a esquerda, e acho que vocês não cumpriam.

Jards Macalé – Eu não entendo por que fui chamado de moderado. E nem o Chico também, coitado. Ganhamos a alcunha de malditos a moderados, olha que situação. Assim não dá, eles querem nos enlouquecer.

Paula Carvalho – Jards, prometo que a gente já vai passar para questões mais musicais, mas a gente acaba ficando curioso. Queria saber como você chegou nos militares, que você disse que acabou sendo meio o porta-voz dessa coisa dos direitos humanos, chegou no Golbery, e na época da prisão do Espírito Santo você também conversou com Ney Braga.

Jards Macalé – Mas não era só eu não.

Paula Carvalho – Moderado é engraçado, porque a gente está falando dessa coisa do maldito, mas você é a pessoa que não fez concessão nenhuma. Fico pensando no filme do Marcos Abujamra [Jards Macalé: um morcego na porta principal]; tem uma hora em que ele entrevista o Gil, e o Gil está Ministro da Cultura e começa a fazer um discurso de que tem que se fazer concessões. Ele é a cara da política conciliatória. E, querendo ou não, na música, na carreira, também foi.

Jards Macalé – Mas, logo a seguir, nesse filme, o Zé Celso esculhamba essa coisa. É que o Gil se formou administrador de empresas, então ele tem essa coisa. Eu conheci o Gil de terno escuro, lá no Redondo, em São Paulo, lá na São João, terninho escuro, gravatinha vermelha, uma mala na mão, certinho, bonitinho, redondinho, arrumadinho, e tocando um violão maravilhoso. O layout foi mudando, mas a onda dele continua.

Paula Carvalho – Como você chegou nesses militares? Claro, acho que todo mundo tinha um diálogo ali, mas é diferente conversar com a alta patente.

Jards Macalé – É diferente porque meu pai era militar, meu pai entrou como aprendiz de marinheiro em Sergipe, com 15 anos de idade. Meu pai, pernambucano de Olinda, menino pobre, para estudar, ele viu como oportunidade entrar para Escola de Marinheiros, para ter casa, comida, roupa lavada, educação e trabalho, e uma possível carreira. E ele fez carreira militar. Ele começou como aprendiz de marinheiro e chegou a contra-almirante. Morreu cedo, jovem, com 43, 45 anos de idade. Eu nunca tive medo de militar, a não ser quando meu pai ficava puto porque eu não estudava, fazia alguma coisa, vinha para cima de mim com um cintozinho, aí eu sentia um certo medo. Mas ele era um homem comum, aquela farda linda, etc. e tal. Ele era professor, se formou professor de Matemática, Inglês, Francês, Álgebra, era uma figura. E foi ajudante de ordens do Ministro da Marinha do Juscelino Kubistchek. Então vinham militares e militares dentro da minha casa, uniformizados ou não, conversando; se eles conversavam de política, era sobre como derrubar a ditadura de Getúlio Vargas, entre eles lá. Eu vivi a vida inteira assim, entre fardas. Tinha Natal, ano-novo, ia todo mundo receber presente; eu ganhava presente no porta-aviões. Para mim, era uma coisa comum. Só não era comum aqueles tipos de militares que deram o golpe e aquela coisa de tortura, de violência, do aparelhamento de Estado, enfim, coisa que eu nunca vi os militares do ciclo do meu pai falarem, nem agirem assim. Quando meu pai morreu, eu tinha 15 anos de idade – o Colégio Militar foi criado para os órfãos de militares; o militar morria e os filhos tinham direito de entrar no colégio, com casa, comida, roupa lavada. Minha mãe me botou no internato do Colégio Militar do Rio de Janeiro e meu irmão no externato, porque ele era mais novo. Então, passei três anos interno no Colégio Militar. Eu era muito bagunceiro, claro. Eu fiquei preso – no final da aula da semana inteira, sábado e domingo, ia para casa, mas tinha um pessoal que não se comportava muito bem naquela fila, e eles diziam: “fulano, fora de forma”. Eu fiquei aquela patota fora de forma, sabe como é, eram os rejeitados, os proibidos de ir para casa, uma semana sem ir para casa é uma desgraça. E era estudo obrigatório, tinha que ficar em estudo obrigatório sábado e domingo. Fazer o quê? Em um ano, eu fui para casa umas quatro ou cinco vezes. Ficava lá, “fora de forma”. Meu número era 2.134, guarda esse número, Pérola, joga no bicho, 2.134. Eu não sei nem que bicho é, mas tudo bem, quem souber, me diga.

Paula Carvalho – O 21 é cabra e o 34 é cobra. Ainda tem essa cabra cobra.

Jards Macalé – Cerca pelos 7 lados. E nessa história toda eu acabei brigando na porrada com o capitão da minha companhia e fui expulso do Colégio Militar. Portanto, eu nunca tive medo de militar, enfrentei o torturador no pau, na porrada, por isso fui expulso do Colégio Militar. Eles dizem jubilado, que é um nome mais… E aí caí na vida, ganhei um violão de presente da minha mãe e caí na vida. Mas, quando acontece isso, tem que explicar esse negócio, porque eu levei o disco O banquete dos mendigos, que foi proibido em todo o território nacional em 1973 e só foi liberado em 1978, cinco anos depois, quando o Geisel começou a história da abertura. Quem ia ser presidente era o Pedro Aleixo, aí os militares deram o golpe e botaram o Pedro Aleixo para fora, e a Heloisa Lustosa, filha dele, tinha uma raiva danada da milicada. Mas, dentro daquela coisa institucional, Heloisa Lustosa tinha amigos lá, e ela conhecia o Golbery, então bolou: “Macalé, você topa ir lá em Brasília entregar esse disco na mão do Golbery do Couto e Silva, na Casa Civil?”. Eu topei. Botei debaixo do braço e fui embora. Quando eu voltei, quase me mataram, a esquerda, a direita, o centro, a centro-esquerda. Eu disse: “então foda-se, vou tratar da minha vida”.

Pérola Mathias – Te mataram muitas vezes por essas questões.

Jards Macalé – Eu já fui tão morto, me mataram tantas vezes, que Caetano soube e escreveu uma coisa, meu epitáfio. Quando eu falei: “Caetano, como você escreve meu epitáfio sem saber se estou morto ou não?”, e ele falou: “me disseram”. Está legal, “me disseram”.

Pérola Mathias – Quando foi essa história do Caetano, do epitáfio?

Jards Macalé – Não sei, inventaram essa história, aí ele escreveu, “eu sempre fui muito amigo do Macalé, nós nos conhecemos, é uma pena, uma tristeza profunda”. Quando eu li aquilo, “porra, cara”. Não foi ele que me matou não, alguém cantou a pedra para ele e ele entrou.

Acauam Oliveira – Eu queria puxar um pouco para questão da música, pensando no samba. Porque você transita por tudo quanto é gênero, até gênero que não existe, você cria coisas inacreditáveis. Mas tem uma presença muito forte do samba nas suas músicas, na sua vida, a relação com Moreira [da Silva], Nelson Cavaquinho, Elton Medeiros, Paulinho da Viola, muita gente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa potência do samba na sua vida, e se hoje, olhando para a cena hoje, você encontra também essa potência no samba, se tem alguém que te mobiliza também.

Jards Macalé – Viva Zeca Pagodinho! É porque eu nasci na rua Tucuruí, na Tijuca, lá na Muda, e tinha uma ruazinha que dava para uma pracinha, três ruas, e a rua do meio dava lá no Morro do Borel, estava a classe média baixa ali embaixo, e lá para cima tinha o pessoal do Morro do Borel. E esse pessoal vivia no samba, passavam de vez em quando na porta da rua tocando, cantando, ou então se ouvia lá do morro o samba comendo. Ao mesmo tempo que isso acontecia no meu ouvido, a casa ao lado, grudada na minha, era de Vicente Celestino e Gilda de Abreu, e eles cantavam, ensaiavam dentro de casa, “tornei-me um ébrio na bebida”, o samba se misturava com aquela coisa tenorística do Vicente Celestino e da Gilda Abreu. Ao mesmo tempo, o Vicente Celestino tinha aquela coisa operística, mas eram populares, era a dita música popular da época, que tinha aquela entonação operística. Então vivi no meio dessa coisa. No fundo, no fundo, o samba falou mais alto, apesar de eu adorar uma boa voz operística. Algumas óperas são maravilhosas. Meu pai adorava ópera, e minha mãe adorava a música chamada popular, Orlando Dias. Minha mãe adorava Orlando Dias, e meu pai ficava com ciúmes e chamava ele de chorão, “esse bebê chorão”, por causa daquele soluço. E eu fiquei absorvendo tudo isso. Cheguei à idade adulta e, quando comecei a me apaixonar por isso, fui dando de cara com as várias formas de música, desde o samba do Morro do Pinto, lá em Ipanema, a Favela do Pinto, onde a gente ia muito para as biroscas, a garotada ia para as biroscas transgredir, beber cerveja, fumar maconha, até a música em casa, uma ópera aqui, meu pai me levava no Municipal. Paguei um vexame horroroso no Municipal quando vi os índios do Carlos Gomes, em O Guarani. Entrando os índios com aquela roupa de pena de espanador que eu via no carnaval, tive um ataque de riso. Fui expulso também. A minha vida é ser expulso. Eu fui expulso do Colégio Militar, fui expulso da Igreja Nossa Senhora da Paz, fui expulso de cinco ou seis colégios, incluindo Colégio Militar, Mallet Soares, São Francisco de Assis, fui sendo expulso, na hora que caía em mim, eu estava expulso. Quase fui expulso da minha própria vida por mim mesmo. Até que João Gilberto me salvou, e eu vi que o mundo continua, a vida continua, apesar de tudo. Mas esse negócio fica assim. Aí, conheci Nelson Cavaquinho, uma maravilha. Zé Keti. Eu fiz Opinião, meu primeiro trabalho profissional, segundo trabalho profissional como violonista, também Dori Caymmi na direção musical – quem me indicou foi Roberto Nascimento, meu primeiro parceiro de música, de composição. Ele tocava com Elizeth Cardoso, aí me indicou para fazer Opinião, eu junto com Zé Keti e João do Vale. E Maria Bethânia já estava hospedada lá em casa durante esse período. Então, eu estava com o universo totalmente aberto para mim. Minha universidade é a vida própria. Fora alguns estudos, estudei com Guerra Peixe, estudei violoncelo com Peter Dauelsberg, estudei piano, estudei com Esther Scliar, análise musical, estudei às pampas. Fui copista da [Orquestra] Tabajara, do Severino Araújo, fui copista da Orquestra Sinfônica Nacional do Theatro Municipal, fui indo, não tem jeito, não. Agora não dá para voltar atrás; portanto, vamos em frente.

Rafael Julião – Eu vou seguir o movimento da conversa, porque tenho impressão de que seu disco também é sobre o tempo, “o tempo não existe”, ou, para aproveitar seu próprio trocadilho, o “movimento dos barcos”.

Jards Macalé – Eterno movimento dos barcos.

Rafael Julião – Só nessa conversa você já foi moderado, já foi maldito, já foi romântico; para a crítica, você já foi pré-tropicalista, pós-tropicalista, tropicalista, não tropicalista – segundo você mesmo –, entrou no manicômio e no presídio, saiu do manicômio e do presídio, então fico com a sensação que o tempo está mostrando o quanto você…

Jards Macalé – O tempo está a meu favor.

Rafael Julião – O tempo está a seu favor, porque você está entrando nas estruturas e conseguindo sair delas o tempo todo. Então, fico pensando, vendo todo esse horror que a gente está vivendo, a Cinemateca pegando fogo, tanque desfilando, toda essa cafonice horrorosa, se você também tem alguma perspectiva de achar que a gente pode ser otimista, no sentido de que também sairemos disso.

Jards Macalé – Vamos sair. Eu sou um otimista pessimista e um pessimista otimista ao mesmo tempo. A história está se fazendo; nada permanece estático, parado na história. Todo movimento da história entra uma coisa dentro da outra, ela vai se fazendo. Nesse momento, eu acho que tem-se tudo para ser pessimista. No entanto, minha fase mais pessimista diante desse quadro de agora já passou. Nesse momento, eu vejo um pouco mais de otimismo, porque isso vai passar, mais cedo ou mais tarde – espero que mais cedo, mas, se for mais tarde, tenha paciência, vai terminar, vai passar. As forças que chamam de democráticas estão se apresentando finalmente. Primeiro, foi um quadro de pessimismo geral. Chegou uma pessoa totalmente alucinada, empalmou o poder e começou a fazer desatinos. E todas as instituições, ditas instituições, ficaram acuadas e caladas durante um tempão. Aí eu estava pessimista: até onde vai isso? Se as instituições brasileiras, nacionais, não dão resposta a essa coisa toda, que está com um comportamento nitidamente insano dessa pessoa que está na presidência da república do Brasil, o que vai ser? Mas, de repente, as instituições começaram… Ele foi tão incapaz de preservar seu caos lá, querendo gerar o caos, e foi tão incompetente em gerar seu caos que as instituições resolveram também reagir. E é nesse momento de reação que acho que começa a passagem do pessimismo para o otimismo. E eu estou otimista, porque, se não estiver otimista agora, eu vou ter que ficar otimista mais tarde. Eu prefiro estar otimista agora do que ficar sofrendo com um pessimismo por mais tempo. Prefiro sofrer com um otimismo mais breve.

Paula Carvalho – Queria voltar um pouco na música. Houve um conto de fadas no pós-tropicalismo, por exemplo, de que Gal, Gil, Caetano iam fazer sucesso no exterior. Acho que rolou um pouco desse sonho de exportar a música, de fazer tanto sucesso fora quanto a bossa nova, por exemplo. Queria te perguntar se você já teve alguma fase em que tentou fazer sucesso fora.

Jards Macalé – Tentar fazer sucesso, o que chamam de sucesso, não tentei. Eu me apresentei várias vezes em alguns países e sempre fui muito bem recebido, a performance, mas eu nunca pensei “agora eu vou fazer, vou viver num país…” Esse sucesso lá fora é um sucesso sofrido; não é só chegar, “olha eu aqui, vamos nessa”, não é assim, não. É um trabalho forte, um trabalho pesado. João Gilberto conseguiu isso da forma dele, assim como o Tom [Jobim] também conseguiu isso, e ambos com suas músicas incorruptíveis. O Tom virou até música de elevador, que chamam, mas não por culpa dele; a música dele foi utilizada para vários caminhos, mas ele não fez esse esforço para ser. Ele estava no Garota de Ipanema bebendo seu chopinho, aí o garçom chegou para ele e disse: “seu Tom, tem uma pessoa querendo falar com o senhor aí que eu não compreendi nada do que ela falava, acho bom o senhor ir lá”. Aí o Tom pegou o telefone, e era o Frank Sinatra convidando para gravar um disco. Ele tem culpa disso? Não tem. Ele era o segundo colocado em execução mundial, atrás dos Beatles. Aí nego falava para ele: “você é o segundo mais executado, depois dos Beatles”, “sou o segundo porque eles são quatro”. Não é? Mas eu nunca tentei. Já fui lá, fiz algumas coisas, foi bacana. Há dois anos eu estava em Londres fazendo um show bacanérrimo; em Portugal, lá no Mimo Festival, em Amarante, enfim, ando por aí, sem maiores complicações.

Paula Carvalho – Tem uma participação sua numa coletânea que o Zé Rodrix fez para chegar à Rússia. Que história é essa?

Jards Macalé – Foi o [José] Sarney que foi fazer a primeira visita de um presidente da república brasileira à Rússia, ainda mais naquela confusão de comunista. Ele queria levar um negócio cultural bacana para lá, então eles fizeram – acho que foi Zé Rodrix, eu nunca soube disso, eu só fui convidado –uma coisa de pegar alguns músicos, compositores, para compor em cima de poemas de poetas russos. Dentre os poetas, eu musiquei um poema de Maiakovski. Aí fizeram uma caixa luxuosa de madeira nobre, talhada, e botaram aquela coisa lá. Várias pessoas gravaram, dentre as quais eu, e lá foi o Sarney com aquela coisa debaixo do braço. E entregou lá, não me lembro qual era o presidente, Brejnev, sei lá. Eu sei que entregaram. Inclusive, quando eu pego aqui nesse negócio de contagem de audição, é engraçado, tem Estados Unidos, Portugal, Rússia; agora estou querendo ser tocado na China, estou estudando mandarim e tudo. Mas eu não quero ser… Dá muito trabalho, tem que viajar muito. Eu sou preguiçoso; é muito chato.

Paula Carvalho – Na verdade, acho que sucesso não é a palavra certa, mas tem essa coisa de sua música ser uma síntese muito brasileira, não tem uma coisa tão caricatural que chame atenção em termos de indústria fonográfica.

Jards Macalé – Estou me lembrando agora: fui fazer uma coisa em Nova Iorque, e aí marcaram um show num lugar badalado lá. Eu não queria fazer sozinho, com voz e violão; fui um dia antes e vi um baixista formidável, um guitarrista chileno e um baterista, aí me agreguei logo a eles, “vocês querem fazer um show comigo amanhã?” “Mas não dá tempo, como é que vai ser?” Eu disse: “dá, a gente entra e sai”. E fizemos um show maravilhoso, improvisado.

Paula Carvalho – Você chegou a encontrar Waly [Salomão] e Hélio [Oiticica] lá?

Jards Macalé – Não. Waly e Hélio foram antes, inclusive, do Hélio passar em Londres. Ou não? Sei lá. Como o tempo não existe para mim, eu misturo tudo, o ontem com hoje e o amanhã com depois. Nem sei que dia é hoje. Mas foi numa dessas oportunidades. Acho que foi quando fui com o filme Jards, do Eryk Rocha, cineasta, filho do Glauber, ele fez um… Não era nem um documentário, era um filme da gravação do meu disco Jards na Biscoito Fino, e ele fez o registro dessa gravação lá dentro. Ele tinha sido convidado para o festival de novos diretores, novos filmes, um festival em Nova Iorque, lá no Lincoln Center. Aí ele me catou: “vamos?” Eu disse: “vamos”. E nesse “vamos” aconteceu esse showzinho lá também. Não tem problema, não, é só chegar e tocar.

Acauam Oliveira – O que eu queria saber era isso, sua relação com a poesia, a maneira como você lida com isso na composição, se tem muita diferença de pegar um poema ou pegar uma letra já feita como letra e pensada como letra de música, que o parceiro entrega. Como é essa relação para você? Tem essa diferença com letra de música ou não?

Jards Macalé – Não. Tem um amigo meu, Xico Chaves, parceiro também, poeta, que fala que eu musico até bula de remédio. E é verdade. Um dos meus exercícios – não faço muito agora – era ler jornal com violão, musicando as notícias, lendo e fazendo música das notícias. De brincadeira, ele falou: “você musica até bula de remédio”, e eu disse: “ah é?” Peguei uma bula e musiquei a bula. E o irmão dele é advogado, disse: “Macalé, gostaria que você fizesse aqui um parecer jurídico, será que isso dá samba?”, eu disse: “claro que dá”. Fiz um samba-enredo do parecer jurídico do cara condenando o maluco. Não tenho esse problema; falou tal, qual, eu musico. O que eu musico já tem internamente música. Quando Capinam me dá “Movimento dos barcos”, que não tem uma frase musical igual a outra, e é extensa, a música já está dentro do poema, já emana sons, o som da palavra, e do som me vem a música em cima da palavra, nota ou seja lá o que for, ou frases inteiras, que vou musicando e vão saindo as melodias. Tanto faz a bula de remédio como a notícia de jornal, como um poema, seja de quem for, seja de Vinicius, seja de Ezra Pound, seja de Maiakovski, seja de Manuel Bandeira, seja o que for, tudo isso é material, para mim é música. Quando eu leio, eu sinto o som saindo daquelas palavras, aí me dá vontade de me apropriar das palavras em sons.

Paula Carvalho – Pensando na sua carreira, começando com Severino Araújo, aprendendo música fazendo cópia, fazendo arranjo desde o começo da sua correria – e hoje em dia se fala que a forma de fazer música está muito diferente, a forma de criar arranjos num formato horizontal, a experiência que você teve com o pessoal aqui de São Paulo –, você acha que isso mudou de alguma forma?

Jards Macalé – Mudaram as ferramentas. Eu tenho ouvido muito rap e outras coisas nesse sentido. Eu acho que algumas coisas são muito interessantes, a criação das batidas é um negócio incrível, e os comentários que vão fazendo, os sons, a mecânica de usar os elementos da máquina ali, ecos, isso e aquilo, ruídos, é um negócio muito incrível; isso me deu vontade de fazer um rap bacana. Eu até me aproximei, eu me mudei para o Leme, no Rio de Janeiro. Ali do lado é o Morro da Babilônia, tem a Ladeira Tabajara, onde morava o Ary Barroso. Aliás, eu sento com a estátua de bronze do Ary Barroso ali no Leme, conversamos vários papos, parece que ele não fala, mas ele fala demais, pelo menos comigo. Tem quem não ouça, mas eu sempre ouvi os bons conselhos. Aí tentei me aproximar do pessoal e comecei a ouvir muito rap. Comecei a ficar interessado, que coisa incrível, o tipo de batida, o tipo de reflexão, e eles falam da vida deles o tempo inteiro, diferente desse negócio de pagode. De pagode, eu só gosto do Pagodinho. O Zeca Pagodinho é impressionante; ele pegou a essência do samba, do samba de roda, samba de quintal, o pessoal inventando ali o tema e o pessoal inventando a poesia na hora, como se fosse um repente urbano. Eu estou para fazer um. Isso me interessa também, eu quero experimentar fazer uma batida Macalé, bem Macalé… Porque os poetas com os quais eu transo são meus agentes políticos, que dizem em poesia o que eu não consigo dizer, só consigo dizer em música, mas eles dizem em palavras, em poesia. Então, para mim, eles são meus agentes poéticos; eu posso me exprimir através deles com a minha música. Vou arrumar uma batida legal, você vai ver, nem que seja batida de maracujá.

Acauam Oliveira – Você acabou entrando nesse assunto da sonoridade de periferia, falou que se interessa muito pelo rap. Queria saber se tem algum nome que você olha com cuidado, com atenção, que você gosta e tal, e dessas outras estéticas, o funk, por exemplo, esses paredões.

Jards Macalé – Eu ouço tudo. Eu me interesso por tudo, mas ainda não experimentei. Para isso, eu vou ter que me juntar com rapper, com funker, para direcionar a coisa que eu quero. Tenho interesse, mas não o domínio. Quero me juntar à rapaziada para ver o que sai em algum momento. Mas não é dizer “agora eu vou fazer reggae”, “agora eu vou fazer…”, não, eu quero experimentar a linguagem, como eu gosto de experimentar todas as linguagens.

Pérola Mathias – Você vai gravar o Zé Kéti? E qual o outro sambista, além do Moreira da Silva, você ainda não gravou e gravaria?

Jards Macalé – O Zé Kéti eu gravei ano passado, antes do Besta Fera, em 2018. Gravei em Nova Iorque com Sergio Krakowski, que é um percussionista, pandeirista; ele me convidou, gravamos. Zé Kéti à la Macalé – não quer dizer que eu tenha destruído o Zé Kéti, muito pelo contrário, mas a concepção de arranjo musical etc. é Macalé à la Zé Kéti. E a pessoa que eu gostaria agora, que já falei, é o Zeca. O Zeca é o maior. Nesse momento, em samba, é o que mais me chama atenção.

Acauam Oliveira – Desde que eu falei que ia conversar com Jards, todo mundo falou: “mano, faz essa pergunta para ele, você tem que fazer”. Então é uma pergunta coletiva, bem de fã. Dentro da sua obra, tem aquele disco pelo qual você tem um carinho especial, seja pelo momento, seja por aquilo que você viveu ou pela qualidade? Tem algum desses discos que você guarda com você?

Jards Macalé – Todos eles são diletíssimos filhos. Trato com todo carinho; todos foram feitos com muita garra, muita vontade de fazer. Agora, o Contrastes, realmente, não por ser o mais rico, porque é rico, mas como uma concepção geral, eu consegui contrastar coisas às outras de uma forma legal, que me satisfez. Eu gostei do resultado bacana, objetivo. Principalmente por agregar tantos músicos, tantas formas de música, tantos colegas, tantos amigos. Fiz amigos à beça naquele disco, desde a menina que trazia cafezinho e limpava o estúdio, dona Maria – para variar, sempre o nome Maria –, todos, toda a linha de produção do disco. Agora, não percam, leiam Eu só faço o que quero, [biografia crítica de Jards Macalé escrita pelo] nosso querido Fred Coelho. O livro acaba com essa frase que o Glauber Rocha me dizia quando a gente saía conversando pela rua. Lá pelas tantas, ele tinha que tomar outro rumo, cochichava para mim no meio da rua, no meio daquela ditadura toda, “não diga que me viu, para sua segurança pessoal”. E me deixava no meio da rua paranoico e louco. Portanto, não digam que me viram, para sua segurança pessoal.

Pérola Mathias – Está tudo bem, você é um moderado.

Jards Macalé – Essa sua observação foi radical.

Pérola Mathias – Obrigada, Macalé.

Jards Macalé – Obrigado.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista