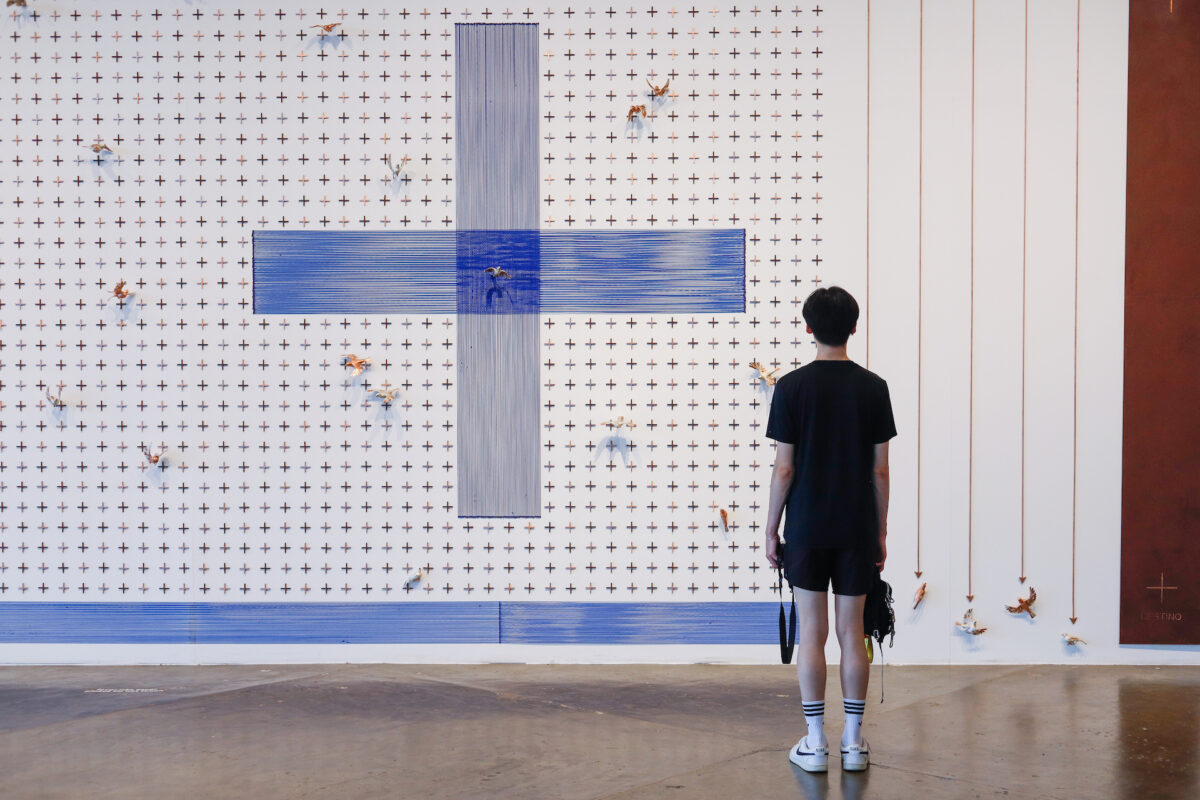

Amarello Visita: Luana Vitra em Pulmão da mina

Fotos de Gabriel Accardo

O tema da 35ª Bienal de São Paulo, Coreografias do Impossível, cintila entre a provocação e a esperança. Provocativo porque evoca o que não pode ser, como uma lembrança das realidades que não têm o espaço para de fato se fazerem reais e acolhidas; esperançoso porque, ao evocar e reconhecer essas realidades, estuda com cuidado os passos de seu bailado invisível, tornando-as palpáveis — ou, ao menos, imagináveis. O evento é uma celebração da diversidade e da representatividade, ampliando o diálogo sobre questões fundamentais que vêm ganhando atenção, embora remontem a épocas passadas, que ainda estão longe de, efetivamente, passar.

Nas entranhas desse cenário, a mineira Luana Vitra desponta como uma voz capaz de tecer uma narrativa que domina o seu espaço geográfico e conceitual. Oriunda das tradições mineiras, seu trabalho é testemunha das histórias orais que ecoam os traumas indeléveis do passado escravista de onde sua família enraíza memórias.

Mas, antes de começar a me estender sobre Luana e sua instalação, Pulmão da mina, é importante citar o projeto espacial e expográfico desta 35ª edição, desenvolvido pelo escritório de arquitetura Vão. Para alcançar um fluxo de movimento na relação entre obras e pessoas, o grupo fez com que o vão central fosse inteiramente fechado pela primeira vez na história. A proposta nasce do desejo de não impor uma nova coreografia àquele espaço que já sediou tanto. Se pensarmos que nada é mais real do que o impossível, a ideia de jogar com o que ali já existia é bastante apropriada. É a inovação por meio da continuação. Mover-se com fluidez por entre as narrativas que desafiam as inviabilidades do nosso e de todos os tempos propicia uma imersão real — e tudo isso, em especial o diálogo com o espaço e o acúmulo de épocas, é importante demais para que Pulmão da mina fique ainda mais gravado na retina de quem o vê e na massa cinzenta de quem o pensa.

A instalação nos transporta aos séculos de economias extrativistas, marcadas por degradação ambiental e opressão. Nascida em Contagem, Minas Gerais, Luana leva à Bienal uma obra que dialoga com a sua terra e a sua história particular. A população escravizada que trabalhava nas minas do Brasil entre os séculos XVII e XIX enfrentava condições desafiadoras e degradantes: as jornadas não só eram exaustivas como se davam nos ambientes mais perigosos e as condições precárias iam da falta de higiene à falta de acesso adequado a alimentos. Como se não bastasse, havia ainda os riscos de desabamentos, doenças e exposição a elementos tóxicos.

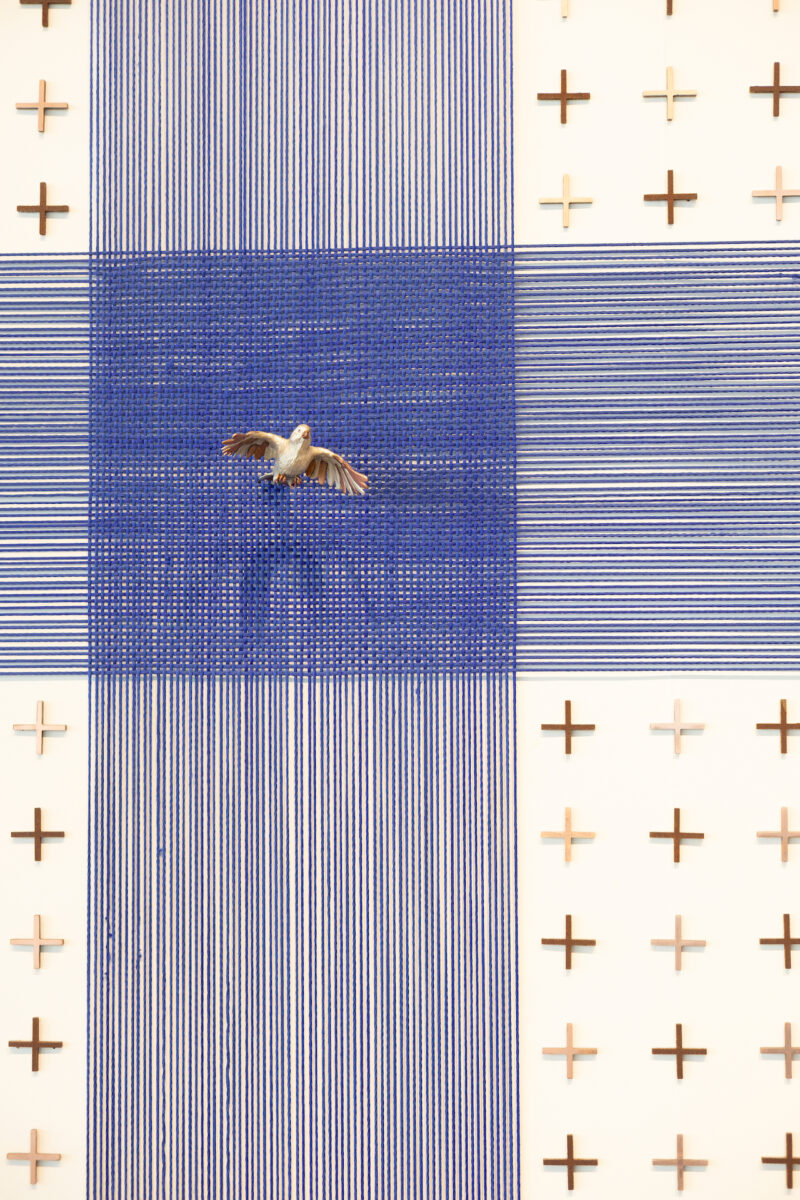

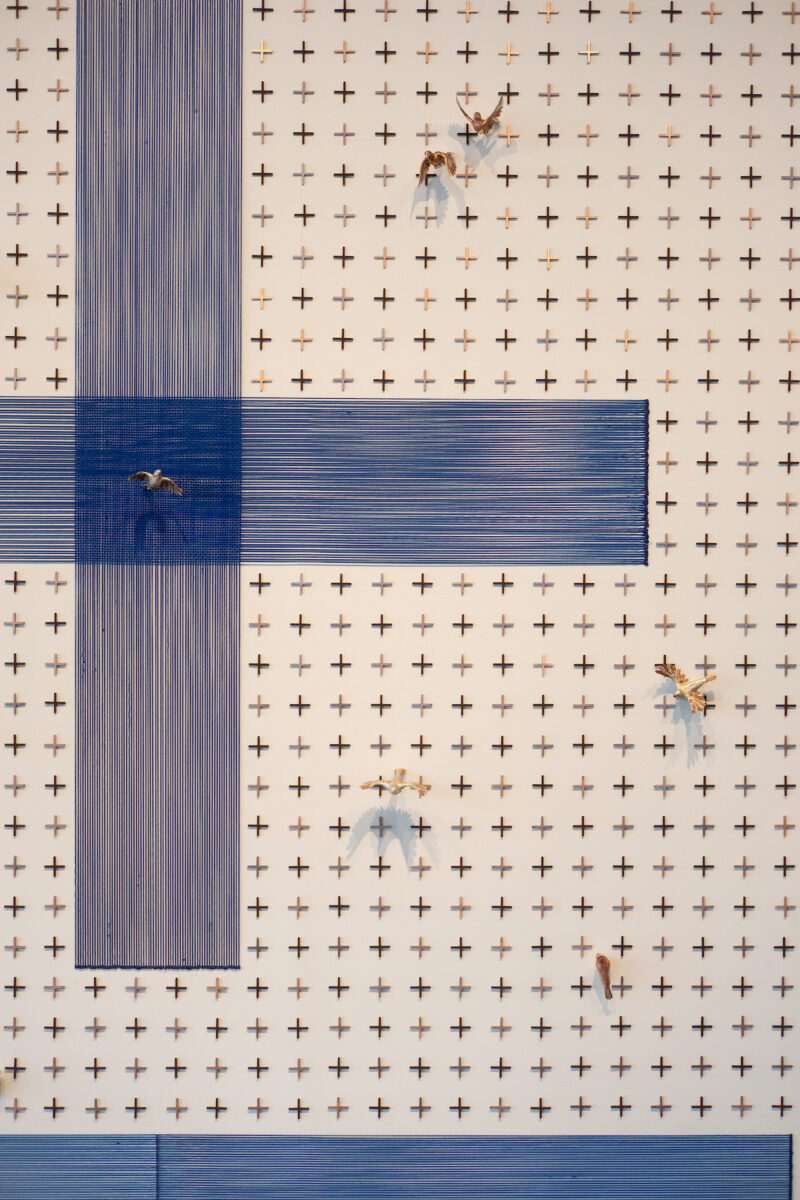

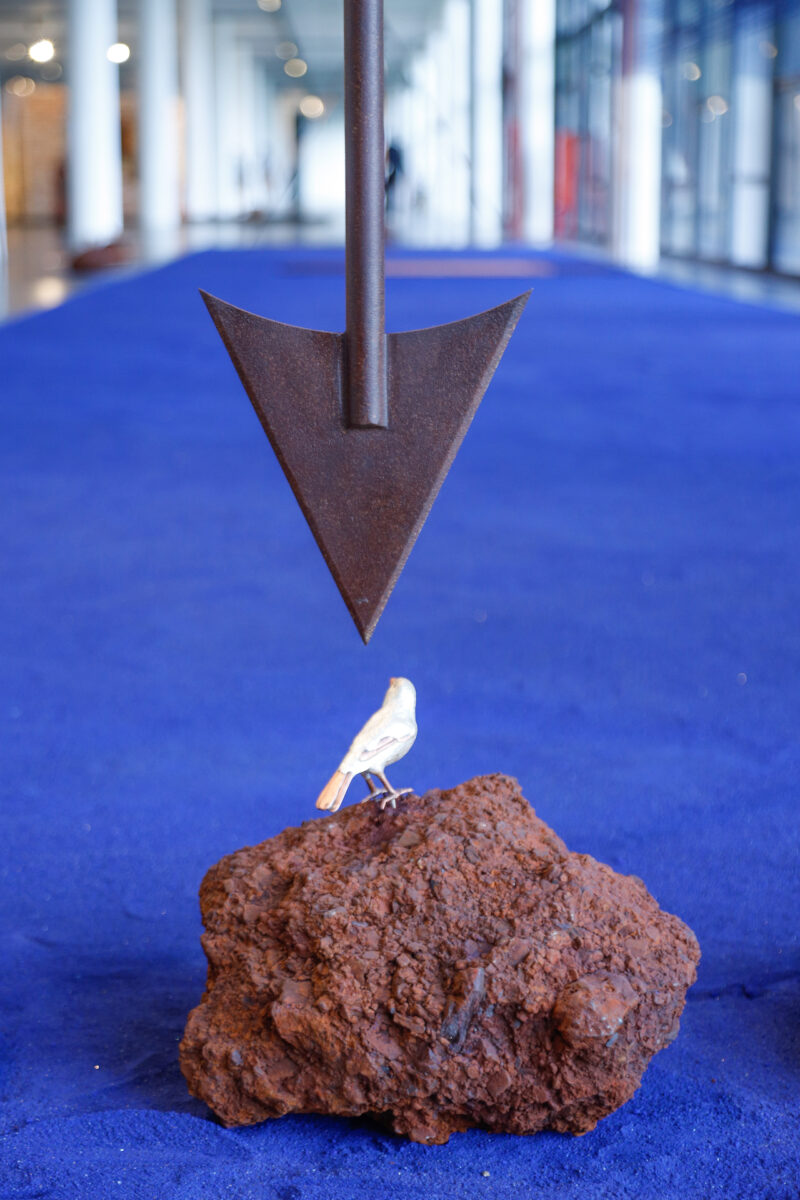

Essa exposição era tanta que era comum que os mineiros levassem para dentro das minas um canário. O pássaro, frequentemente associado a cenários idílicos (a antípoda do que as pessoas escravizadas viviam dentro das minas), tornava-se uma espécie de sentinela, captando os indícios mais sutis de gases tóxicos. Quando sucumbiam ou agitavam-se excessivamente, ficava explícito que entrar ali era sinônimo de morte. Na falta de assistência humana, esse era um jeito eficiente de se detectar os perigos tóxicos. A prática, trazida por escravizados africanos traficados pelos bandeirantes paulistas, iniciou-se na região de Minas Gerais e se estendeu pelo Brasil.

A brutalidade do sistema escravista nas minas contribuiu para a formação de uma sociedade profundamente desigual no Brasil colonial, deixando um legado de exploração que perdura na memória do país. A instalação, com suas flechas-patuás de ferro e os canários, invoca caminhos que de algum jeito agora se encontram desbloqueados, nos guiando para as possibilidades que persistem nos lugares onde o eco do passado ecoa. As origens de Luana se amalgamam com a história da extração do minério no Brasil, e tudo se torna mais íntimo quando sabemos da tragédia de seu bisavô, vítima de silicose, doença pulmonar causada pela inalação constante da sílica cristalina. Ao adentrar o pulmão, ela enrijece as estruturas da caixa torácica, causando dificuldades na respiração. O bisavô de Luana não foi o único a ceder diante de tais circunstâncias, asfixiado por um sistema escravocrata que ainda hoje se faz sentir. Os traumas de uma família viram os traumas de um povo, que, por sua vez, viram os traumas de um país.

Para Luana, entender a subversão da ideia de dureza atribuída ao ferro, ou a qualquer outro mineral, é fundamental. Qual é a voz da prata? Do ferro? A partir do encontro com essas vozes, há muito a ser dito. A escolha dos metais é uma busca pelos timbres únicos de cada um. A instalação é uma espécie de reza entoada em harmonia com as matérias que a cercam. A artista torna-se uma sacerdotisa que conduz os olhares e as sensações por uma experiência espiritual, na qual a voz dos metais se une à sua própria essência. É raro ver uma instalação dessas dimensões (300 metros quadrados) sendo capaz de nos guiar por cada veio de suas narrativas, ainda que essas sejam recortes de um contexto histórico que nunca esteve no centro de debates. Reside aí a habilidade de fazer com que uma vivência específica seja do tamanho de quem quiser ver.

O metal não é o inimigo. No fim, não foi ele que deixou o ar cada vez mais rarefeito para um grupo de humanos (e alguns canários). Como a representação de um segmento natural que se defende quando vítima de uma extração desenfreada, se pudesse o metal se revoltaria contra os verdadeiros culpados. Entre séculos XVII e XIX, isso estava longe de ser possível. Agora, em pleno 2023, há uma chance maior de revolta e empoderamento a partir da comunhão com a terra e os capítulos que formaram a espinha dorsal brasileira. A história não apagará os senhores de escravo de seus autos, nem muito menos os muitos que sofreram em suas mãos e nunca tiveram direito a um nome, mas, com essas mesmas mãos calejadas e todo esse sangue despejado, a arte há de fazer pintar novas páginas.

O título Pulmão da mina evoca uma imagem poderosa. Como escolheu esse título e como ele encapsula tanto a história específica de Ouro Preto quanto questões mais amplas relacionadas à extração mineral?

Luana Vitra: Quando penso na mineração, acabo pensando no pulmão. Sempre que ouço a história do meu bisavô Domingos Zacarias, que morreu de silicose, eu penso no pulmão. No processo de fazer esse trabalho para a Bienal, me deparei com dois pontos que aparecem muito nos relatos das pessoas que trabalharam nas minas: a impossibilidade de respirar e o enxergar na ausência de luz. Ou seja, a falta de contato com o sol e o excesso do contato do pulmão com substâncias que podem ser danosas. A obra, então, trata exatamente da dor da possibilidade de não poder respirar, e do aviso que vem a partir do ar. Senti que o título precisava ter a presença do pulmão, porque tudo se comunica dentro da dinâmica de símbolos criada a partir da presença do ar. É pelo ar que se morre, e é também pelo ar que é conduzida a informação que afirma a possibilidade de continuar vivo.

De que maneira você percebe que sua obra dialoga com o tema Coreografias do Impossível, e como ela contribui para uma conversa mais ampla sobre narrativas por tanto tempo silenciadas e que, agora, ao menos um pouco, ganham as luzes da ribalta?

LV: Para mim, o impossível é a possibilidade de criação de outras ficções de mundo. O mundo, da maneira que está, foi uma ficção montada por um determinado grupo de pessoas. E, quando você conta uma mentira continuamente, ela passa a ser uma verdade. É aí que a criatividade aparece para desenhar outras outras possibilidades. Tudo que faço é a partir de uma não-aceitação do impossível. E, quando me relaciono com a minha própria vida, eu preciso sempre saber que a ficção em que vou habitar é realmente minha e não de um terceiro. Essa Bienal, ao convocar artistas que compartilham desse gesto criativo, responde a isso.

Eu sou também uma pessoa que coreografa sobre o impossível. A ideia de coreografia está muito presente no meu trabalho, principalmente pelo fato de eu ter iniciado minha carreira dentro da arte na dança. Frequentemente, vejo as composições que crio como coreografias. Muitas vezes, penso: como conduzir esse olhar para um determinado ponto da instalação? A ideia de coreografia me situa dentro da minha maneira de compor. E, quando eu penso em narrativas silenciadas, penso mais nas vozes minerais do que nas humanas. Penso na voz dos metais que puderam ter condutividade a partir dos corpos que trabalharam dentro das minas. Esses corpos podiam comunicar sobre eles, mas foram silenciados. Sinto que, em alguma medida, sou uma tradutora dessas vozes minerais. E os corpos que trabalhavam na mina também eram tradutores. Então, eu estou olhando para esses tradutores, mas principalmente para a voz do que se traduz.

Uma instalação dessas proporções chama muita atenção. E sabemos que, em se tratando de Bienal, não é pouca gente. Chega a ser emocionante ver uma história como essa ganhar tanto destaque e aceitação. Como você se sente com relação a isso?

LV: Tem sido muito especial perceber o alcance que essa obra tem tido, principalmente com crianças. Recebo muitas mensagens de professoras, o que me alegra muito. Sou filha de uma e ver a maneira com que a obra tem acessado o campo cognitivo sensorial das crianças realmente é um presente para mim, porque sinto que, crescer já ciente dessas histórias, cria uma nova coreografia sobre o mundo. Eu sempre quis fazer com que o olhar externo se virasse um pouco para as violências que são movidas sobre a terra de Minas Gerais. Na verdade, essa visibilidade se vira para Minas Gerais, mas não só para ela, e sim, para toda a terra que vivencia esse contexto da mineração.

Pulmão da mina nasce do pessoal e se torna universal? Ou o caminho é inverso?

LV: Acredito que todas as criações, por mais que nasçam de histórias universais, habitam antes uma dimensão pessoal, e esse trabalho não é diferente disso. Acho que o que fazemos no mundo tem esse vai e vem, que vai do pessoal para o universal, e do universal para o pessoal. É uma comunicação de tempos, pois mistura o presente, o passado, o futuro, como se tudo coabitasse o mesmo instante. Pulmão da Mina é o momento em que tudo se aglomera numa conversa entre temporalidades, e nessa dança o interno e externo se amalgamam.

Os metais, especialmente o ferro, desempenham um papel fundamental em sua obra. Na sua visão, como esses metais, tanto fisicamente quanto simbolicamente, podem ser agentes de transformação na compreensão das narrativas históricas e contemporâneas?

LV: Nós nos relacionamos com a história de uma maneira às vezes muito limitada. Eu situo minha história dentro da história dos metais, e sinto que isso complexifica os motivos da minha existência. Para acessar meu trabalho, é mais importante saber como o ferro nasceu do que saber sobre as vanguardas do modernismo. Para digerir um trabalho artístico será sempre mais necessário se relacionar com a história das matérias do que se relacionar com a história da arte, e quando digo isso não excluo minha relação com a história da arte, mas assinalo que os motivos que movimentam um trabalho são orientados por organismos mais complexos. Somos demasiadamente orientados pelo que foi consagrado oficial, mas a história das coisas sistematicamente esquecidas tem muito mais a dizer. As vozes minerais foram silenciadas e escutá-las hoje remonta à complexidade de um espaço narrativo que foi esvaziado. Então, os metais são importantes para mim e Pulmão da Mina é uma obra que se constrói a partir da narrativa deles. Entendo o ferro como a pele negra, porque essa matéria foi capturada pela indústria assim como o corpo negro foi capturado pela colonialidade, e sinto que a movimentação que ambos fazem para se desviar são semelhantes, e é a capacidade de transformação e complexificação que torna esses dois corpos incapturáveis.

Em Pulmão da Mina utilizei a prata e o cobre no corpo dos pássaros pelo fato deles serem os dois metais mais condutivos. Para mim o ar é um veículo de condução de informação. A partir desses metais condutores, o ar se faz presente na obra, e ao mesmo tempo, a presença do ar é um aspecto importante dentro da movimentação de liberdade de um corpo negro. A fuga que vem dos elementos é uma possibilidade de entender a química dos acontecimentos, e esse movimento de entender como a história pode ser contada a partir de movimentações químicas me interessa.

Sua instalação aborda tanto o passado quanto questões contemporâneas. Como você equilibra essas reflexões?

LV: Acho que sempre entendi o tempo como uma movimentação que se mistura. Como três rios distintos que amalgamam suas temperaturas, suas dinâmicas, suas cores. É como quando a gente observa o encontro entre o rio Negro e o rio Solimões, mas ainda adicionaria um terceiro rio a essa alquimia. Quando penso no que quero compreender ou enunciar, esse equilíbrio entre o que já foi, está sendo e ainda será, é algo muito natural para mim. Talvez seja a minha maneira de compreender as coisas. Meus trabalhos traduzem essa dinâmica dançando todos os tempos.

As ervas, as cuias e o azul anil parecem adicionar uma dimensão sensorial à sua instalação. Qual foi a proposta para o uso desses elementos e de que maneira eles contribuem para a experiência de Pulmão da mina?

LV: A comunicação do meu trabalho é elementar, é como uma tabela periódica. Vou para esse lugar mais puro da matéria, porque talvez seja nesse lugar em que está a comunicação de uma voz inaugural. Quando escolho essas matérias, tudo está muito ligado à comunicação do elemento. Esse é um trabalho que traz uma história muito densa, mas é possível sentir a criação de uma outra rota para essa densidade. As ervas vêm nesse sentido, de conduzir para um outro lugar; o anil aparece no sentido de limpeza; e as flechas são vetores, ações dos movimentos do trabalho. Nada de se dá por acaso.

A padronagem gráfica que o trabalho vai criando é um modo de comunicar. E pensar o trabalho como uma movimentação gráfica está presente em muitas culturas. Atualmente, estou vivendo na África do Sul, numa cidade chamada Durban, que é onde fica o reino Zulu. O povo Zulu possui um sistema complexo de comunicação a partir de padrões geométricos feitos a partir de miçangas. É a atribuição de significado a um símbolo, o que faz com que ele crie uma comunicação. Aqui aprendi esse modo com o qual a matéria pode comunicar afetividade. Pulmão da Mina é um movimento similar. É uma grafia, uma criação simbólica de um campo de elementos.

Há uma certa ideia de “cura” para o reino mineral que permeia o espaço geográfico da instalação. E isso pode valer para o meio ambiente, como um todo. Qual é, ou pode ser, o papel da arte nesse processo tão fundamental ao nosso viver contemporâneo?

LV: Há muitos anos, fiz uma oficina de dança com um coreógrafo chamado Benoit Lachambre. Me lembro que ele me disse que a função do bailarino era curar o mundo com a energia do nosso corpo. Ouvir isso fez com que eu voltasse minha percepção para minha própria prática artística e percebesse quais gestos de cura já estavam sendo movidos ali, tornando as minhas escolhas mais conscientes. Perguntei a mim mesma o que eu desejava curar e o reino mineral foi meu lugar de conexão, pelo fato de conviver diariamente com as serras de Minas Gerais destruídas pela mineração.

Nas artes visuais, é a relação com a energia da matéria que pode movimentar uma relação de cura. Não é à toa que a gente ergue uma imagem no mundo. As imagens têm forças e histórias profundas, sendo guardadas e transmitidas por muitos povos, por muitos anos. A imagem e a matéria têm um forte poder — e é esse campo que sinto ser meu lugar de atuação, é a força da matéria que eu sei manejar. Talvez esteja aí a minha contribuição para movimentar qualquer desestrutura para a última queda desse mundo que aos poucos decai.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista