Destino

Foi no restaurante Sublime que encontrei meu destino pela primeira vez.

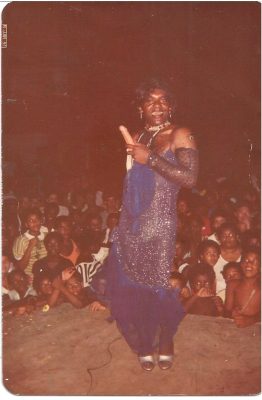

Aconteceu numa tarde de outono bem típica de Florianópolis, uma dessas tardes opacas em que a excitação quente do verão dá lugar a uma morna aura fantasmagórica. Todo mundo sabe que as verdadeiras profecias só podem acontecer na época outonal, e foi nesse espírito que, por volta das 15 horas, as duas mulheres atravessaram a porta de bambu e sentaram-se à mesa 11.

Era nossa melhor mesa: um canto de dois lugares à esquerda da estátua fluorescente do Buda, sob a luminária de vitrais coloridos. Assim que penduraram as bolsas em uma das cadeiras, deram-se as mãos e fecharam os olhos por cinco minutos antes de abrir o maço de cartas sobre um lenço violeta. A lâmpada espalhava cacos de luz nos rostos sem que se dessem conta; o restaurante agora era um templo secreto, só delas.

Lindas, foi o pensamento que me ocorreu, Duas amigas se encontrando numa quarta-feira para descobrir o futuro. O cabelo preto da mais nova vinha preso num coque. A mais velha, grisalha, tinha modos aristocráticos e um broche de penas e pérolas que parecia uma galinha despenteada.

Ninguém que as visse no fim daquela tarde poderia adivinhar-lhes os poderes. As bruxas hoje em dia são discretas. Só notei que eram diferentes dos outros clientes por causa do olhar, um jeito de quem vê por dentro das pessoas. Fora isso, eram normais em tudo, até no modo de vestir — saias compridas cobertas por blusas de lã em tons de terra. Marrom, vermelho, laranja, ocre.

Observei-as de longe, esperando o momento certo para me apresentar. Elas só tinham olhos para a mesa. A jovem de coque estendeu o baralho à frente, a amiga cortou três, quatro, cinco, seis, sete vezes. De volta ao maço, as cartas começaram a aparecer lentamente, uma a uma, viradas pelos dois pares de mãos na superfície do pano roxo. Como se o jogo fosse de ambas, como se estivessem lendo um futuro compartilhado.

Ou de outra pessoa.

A Torre, O Enforcado, O Louco —– de relance, reconheci o desenho dos arcanos maiores em cartas de morte e vida. A Torre é mudança brusca, O Enforcado pede desapego, O Louco liberta potencial desgovernado. O caminho de alguém estava mudando para sempre, sem volta.

Seria demais interrompê-las para apresentar os pratos do dia antes da cozinha fechar? Fingi casualidade e dirigi-me à mesa com um par de menus:

— E hoje, vão querer o quê?

Com olhos que perfuram o espírito e uma voz imperturbável, pediram chá preto indiano —– black chai, por favor — e duas fatias de bolo de chocolate.

Falavam num tom meio cordial, meio distante; não me deram mais atenção do que a etiqueta recomenda. Confesso que as achei um pouco frias. Registrei o pedido, levei-lhes tudo na bandeja e, por um tempo

— só por um tempo —,

o turno transcorreu

normalmente.

O restaurante Sublime costuma esvaziar depois do almoço. Quando os clientes terminam a sobremesa e voltam ao trabalho, as mesas são ocupadas por outro tipo de clientela. As pizzas e as saladas desaparecem, substituídas por sorvetes e cafés. Os vasos de plantas e as estátuas do Buda nos corredores ganham mais vida sem o trânsito dos advogados e funcionários públicos que vêm atrás de comida vegetariana.

Das duas às sete, somos três pessoas cuidando dos clientes: eu, meu outro colega garçom de natureza irritadiça e Balarã, o menino nepalês que às vezes esqueço que existe. Balarã não gosta de se envolver nas pequenezas do cotidiano no restaurante. É um jovem de grande sabedoria; enquanto lava a interminável pilha de louça do Sublime, contempla em silêncio o sentido profundo da vida.

A tarde é o turno da doçura. Se fosse uma cor, seria lilás. Tardes lilás. Enquanto os escritórios se enchem de clientes e funcionários, as mães vêm ao Sublime comer bolo com seus bebês. Buscam a paz de algum lugar que não seja o

lar. A tarde é o turno das escritoras que gastam horas mastigando palavras e tomando café com leite, e é também o período dos que trabalham online, computadores e fones de ouvido ligados.

À tarde, o tempo se estende feito um leque aberto, deixando ver os detalhes que o movimento do almoço esconde. O ar fica mole. Turistas estrangeiros chegam da praia e afundam a colher numa mousse de chocolate lavada em café americano —– sempre o café americano dos alemães —, deixam gorjetas gorduchas e voltam para seus apartamentos com a leveza de uma torta perfeita, sem reparos.

Quer dizer, no verão. No outono, tudo muda: os turistas são poucos, e o Sublime se transforma em convite para o invisível. As estátuas de Buda e as plantas dos vasos conspiram no silêncio dos corredores,: é hora. Entre março e junho, sob o disfarce lilás das tardes outonais de Floripa, no restaurante Sublime tudo pode

acontecer.

As duas mulheres com o tarô eram aquele tipo de cliente que pede um café e nunca mais vai embora. A tarde, que ia virando noite, corria como sempre para os outros, mas a verdade é que o tempo tinha parado na mesa 11. Três horas depois, as xícaras de chá estavam ainda pela metade.

O black chai abandonado. O restaurante enchendo, a mesa ocupada. A 11. A do maior Buda, recanto da luminária colorida. Nossa melhor mesa.

— Gostaram da sobremesa?

— …

Fui recolhendo tudo sem esperar resposta. Empilhei canecas, pratos e garfos sujos na bandeja e cruzei a porta basculante que dá para a área de serviço. Uma montanha de pratos e tigelas do almoço esperava a vez de entrar na lava-louça enquanto Balaram de costas para mim lavava as panelas com tanta concentração que não se deu conta da minha presença.

Está ouvindo uma partida de críquete nos fones de ouvido de novo, certeza.

Lancei os garfos sujos no balde de talheres usados, raspei os farelos de bolo no lixo e, quando estava prestes a jogar fora o primeiro saquinho usado de chá, a mensagem apareceu. Ali mesmo

na frente da louça suja

ele se anunciou.

Soube sem hesitação que se tratava do meu destino.

Meu destino vinha escrito na etiqueta do saquinho de black chai que uma das bruxas tinha deixado pela metade. Dizia:

Believe something higher.

Quem é que pode afirmar com certeza o preciso lugar no qual o destino nos espera?

Quem tem autoridade para dizer que uma mensagem é profética, e outra não?

Posso dizer hoje, com toda convicção, que o meu destino foi desvelado numa xícara de black chai. A profecia escrita em letras brancas me subiu à cabeça em calafrios. Vinha casual, disfarçada de mensagem positiva ou dica do dia que, no mais das vezes, só presta para repetir a desesperança do senso comum. Mas a verdade é que nunca me enganou, a mensagem. Sabia que tinha sido escrita para mim, especialmente, para aquele dia, para sempre.

A gente sabe quando chega a nossa vez.

Desde quando havia something higher? Fiz-me a pergunta, mas era uma pergunta que não cabia dentro de si. O que vinha escrito no papel de chá não era hipótese. O escrito na xícara de chá era uma afirmação

Believe something higher

um mantra

Believe something higher

uma ordem.

O garçom que dividia o turno da tarde comigo entrou na área de serviço com uma pilha imensa de copos sujos:

— Tudo bem? Tá com cara de quem viu espírito, baby.

E saiu. Pelo vão da porta que abria e fechava, ouvi uma criança chorando. Ouvi um latido de cachorro e a música de fundo, um mantra que não lembro ter ouvido antes.

Tentei negar o que naquela altura já era inevitável. Tentei negar porque encontrar o destino é ser apresentado ao novo sem a garantia de que, ao aceitá-lo, poderemos manter as conveniências do presente.

Aceitar o destino é aceitar ganhar e aceitar perder.

Hesitei. Não deve ser nada, é só uma mensagem estúpida. Tratei de continuar com as tarefas. Ainda havia a segunda xícara para lavar, afinal de contas, e uma meia dúzia de mesas para servir. A tarde ia virando noite, e os clientes da janta chegavam. Levantei o braço para atirar a caneca na pia, e foi só quando ela estava no alto, pronta para entrar debaixo da torneira, que encontrei a outra mensagem. A mensagem, que estava ali, no saquinho da segunda xícara de black chai inacabada, dizia também

Believe something higher.

As cartas do tarô viravam na minha direção, o jogo era meu.

Era mesmo a confirmação.

As canecas azul-escuras de um profundo, misterioso abismo.

As mulheres com roupas cor de terra numa tarde lilás.

O filtro de água me olhou da estante

triste

já sabia da minha

partida.

Às vezes somos os últimos a saber do nosso destino

anunciado secretamente em borras de café

na trilha sonora dos restaurantes

na pelagem do gato

no fim de um amor

ou de uma amizade

no perdedor de uma partida de críquete.

Por quanto tempo ficaremos ignorantes do nosso destino verdadeiro?

Naquele dia, entendi que o destino tinha sempre me esperado.

Falava pelos objetos e seres, procurando tradução.

Naquele dia, por uma razão que ainda não compreendo

(por uma razão que jamais compreenderei)

a mensagem na xícara de chá.

Na área de serviço, intoxicada pelo cheiro do black chai que as duas tinham deixado pela metade, ao som das panelas sujas que encontravam o detergente cristalino nas mãos do colega que adora críquete, firmei meu acordo com o Destino. Tomei o resto de chá de cada uma das xícaras

aceito

arranquei os papeizinhos

— os dois —–

coloquei-os no bolso da calça

Experience something higher

e deixei a área de serviço. A porta basculante ficou balançando com a força da minha

passagem.

Andei pelo restaurante em passos rápidos, na direção da saída.

Deu para ouvir as mulheres chamando

— Você pode trazer a conta e a maquininha do cartão?

Mas não virei para trás. Ainda vestida com o uniforme e o avental,

cruzei a porta

decidida

something higher

alcancei a varanda

não voltar

segui para a rua

continuei

caminhando.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa

Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista