O Rosto

There will be time, there will be time

To prepare a face to meet the faces that you meet

T.S. Eliot,

“The Love Song of J. Alfred Prufrock”

Está na cabeça. Na parte frontal da cabeça. É paralelo à nuca e, no caso do seu dono ter menos de dois anos, fica um bocado distanciado da moleirinha, mas não muito. Vai até onde o pescoço começa. Depois dos dois anos de idade, tudo igual, mas com moleirinha fechada. Está na cabeça, logo depois do cabelo, quando acontece haver cabelo. Habitualmente é feito de olhos, dois, de nariz, de boca, de sobrancelhas, testa, queixo, bochechas, mandíbulas, orelhas. Acredito que as orelhas fazem parte. É feito de tudo isto, não sempre por esta ordem. É o que mais vemos de nós quando há um reflexo de nós. No espelho logo de manhã. Na vitrine, antes daquilo que está exposto na vitrine. Nas lentes dos óculos de quem nos olha. Na água. Em dias difíceis, às vezes parece mesmo, conseguimos vê-lo nas duas palmas abertas das nossas mãos. E embora nem sempre nos reconheçamos a nós mesmos no próprio rosto, é por ele que somos reconhecidos.

É o que faz um ser humano identificar o outro. Lembro-me das pessoas pelas mãos, garante Lídia. O que eu realmente decoro em alguém é a forma de andar, diz Murilo. O cheiro, eu nunca me esqueço do cheiro, diz quase toda a gente. Acontece que estas coisas vêm depois. Primeiro está o rosto. Ele é que nos distingue na multidão. Mais do que o nome, o odor, o timbre da voz. O rosto. Não há um igual a outro, nem sequer no caso dos gémeos, muito menos dos sósias. É a performance irrepetível, e uma que só pode ser feita em vida. Numa vida só. Se acontecer outra existência, imagina-se, ela trará um outro rosto. É que a cara é uma amálgama de ossos, músculos, sangue e dentes, mas é também o espaço do corpo que ocupa o trono das emoções. Nele não estão só os trejeitos: está lá cada alvoroço, cada perturbação, cada enlevo.

Em vida, é raro perder-se um rosto. Existem os acidentes. As mutilações. Um rosto deformado em permanência faz sempre tanto dano. A cara é o mapa único do país privado de cada um: ser retirado dela à força, deixar de poder recorrer a ela para replicar aquilo que acontece dentro, conta sempre como amputação.

Diz assim num poema de Yorgos Seferis: “Acordei com esta cabeça de mármore nas mãos/ que extenua os meus cotovelos e não sei onde/ pousá-la./ Ela tombava no sonho enquanto eu saía do sonho/ a nossa vida uniu-se e será muito difícil separar-se/ de novo”.

Uma das formas mais antigas e mais terríveis de matar é cortando a cabeça a alguém. Pela espada, pelo machado, pela guilhotina. Alguns antigos gregos consideravam a decapitação uma forma digna de morrer – mas só os que ficaram vivos, com a cabeça posta. Salomé pediu a do Batista numa bandeja. A revolução francesa excedeu-se no rolar das cabeças. Judite apresenta a de Holofernes como sinal de justiça. Henrique VIII corta cabeças a duas das seis esposas, substituindo assim um rosto pelo outro sob a coroa consorte. Ainda hoje, em certos países, mulheres e homens são decapitados violentamente em praça pública. Num ápice, e na maioria das vezes como espetáculo popular, o corpo perde a cara. O emblema rola pelo chão. Não há símbolo maior do desfazer de uma vida, nem um tão imediato. É a barbárie.

A partir do momento em que o espírito abandona um corpo, o rosto dura muito pouco. E isto não tem apenas a ver com o chamado pallor mortis, empalidecer quase imediato após a morte. Muito menos com o rigor que vem depois. É que, perdendo a manifestação, o sopro, um rosto perde-se de ser o rosto. A expressão parte. Para além disso, o acumular de experiências, que era contínuo e a cada dia deixava a sua marca, cessa. Então o rosto para. Restam os retratos. Quantas vezes se ajoelha um vivo na frente do retrato 3×4 de um morto, quantas horas a passar o dedo pelas linhas agora unidimensionais daquele rosto? É comum, nos cemitérios, verem-se túmulos em cuja lápide, para além do nome e das datas de nascimento e morte, está uma fotografia. Costumam ser impressas 23 em cerâmica, pequenas representações em formato oval, como amêndoas de ouro. São rostos mortos e com os olhos fixos num ponto. O ponto acaba sempre por ser o rosto daquele vivo que caminha no cemitério. Destinados a oferecer algum consolo, estes epitáfios ilustrados, ao fim de um tempo, costumam produzir efeito contrário – poucas coisas são tão dolorosas quanto o retrato de um morto. Aquele rosto, em tempos dotado de trejeitos que lhe revelavam o humor, o rosto que espirrava, que soltava gargalhadas, que fechava os olhos apenas para dormir, meditar, ou, de vez em quando, na presença de uma forte dor de cabeça, aquele rosto que com a boca nos beijava a testa, que se virava no eixo do pescoço para ver passar um pássaro ou um outro rosto impressionante, agora está quieto. Procurando vida, algum fiapo dela que seja, fixamos o retrato do morto. Isso gera só um profundo cansaço. Nada mais existe ali para além de lembrança. As memórias são nossas, e nelas o morto existe apenas como interveniente. Ele não é. Não mais. Não assim. Ele está morto. A sentirmo-lo outra vez – seja como uma aragem no cemitério, como uma aparição noturna durante um sonho, como uma oração, um bafo no colarinho – dificilmente será por via da sua fotografia.

Na pintura é diferente. São raríssimas, para não dizer impossíveis, as pinturas que retratam um rosto com exatidão. A cara é carne, não tela. E apesar disso os rostos pintados costumam estar bastante vivos. É que, enquanto forem os humanos a desenhar retratos, na sua representação existirá sempre alguma lacuna. Os humanos falham sempre um pouco – talvez seja essa incapacidade de perfeição pictórica que faz validar a pintura de um retrato, tornando-o, de súbito, fiel. A inexatidão do traço recorda-nos a nossa própria imperfeição, e a nossa mortalidade. Um rosto, sendo a maior representação de vida única, o seu grande sinal, lida sempre com a morte: ou já está morto, ou irá morrer.

Os primeiros retratos que conhecemos – e por retrato entenda-se uma representação de alguém que realmente existe ou existiu, que não seja nem deus nem rei – são os de Fayum. Encontrados pela primeira vez no Egito, precisamente na zona de Fayum e no final do século XIX, terão sido pintados entre os séculos I e III. Na época habitavam naquela zona os chamados gregos-egípcios. E estas eram de facto pinturas ao mesmo tempo gregas e egípcias. Gregas no traço, no tema, no vestuário, no rosto praticamente frontal. Egípcias na utilidade, já que, antes de colocarem os seus mortos nas necrópoles, os egípcios embalsamavam-lhes os corpos e deixavam-nos em casa durante algum tempo. Para que participassem um pouco mais da vida familiar, para que se sentissem acompanhados. Às múmias era colado um retrato a fazer de rosto. Era de um tamanho um pouco maior que o rosto que tinham carregado em vida, e para o qual quase sempre teriam posado antes. Nalguns casos, raros, poderiam ter sido pintados já mortos. Estes retratos serviam como última morada, e como cartão de identidade: para que lograssem ser reconhecidos durante a viagem na direção do reino de Osíris. Pintados sobre o linho ou sobre a madeira, são rostos surpreendentes. Contrariamente aos retratos funerários nas fotografias, estes estão carregados de vida. Olham-nos fixamente, e parecem mesmo contar histórias: um deles sobre o tempo em que foi florista, o outro padeiro, o outro atleta. Observam-nos, como escreve Jean-Christophe Bailly, a partir de um presente eterno. São os tais rostos únicos, irrepetíveis. Que numa pirueta da pintura feita a cera de abelha, conseguem existir ainda, cerca de vinte séculos mais tarde.

Mas será que os rostos precisam de facto de ser representados para que surjam? Numa escala crescente, qual será, por exemplo, o rosto mais presente na pintura Las Meninas, de Diego Velázquez? A infanta Margarida está lá, bem ao centro, mas não é nela que reparamos logo. Muito menos é ali que nos fixamos. Quanto mais na penumbra, ou ao fundo, estão as figuras retratadas, mais as perseguimos. Como o homem à porta, que ninguém sabe se entra ou sai da sala, com o rosto a três quartos. O casal de reis refletido no espelho, faces luminosas emolduradas a negro: aparentemente distantes de toda a cena, mas tão perto de nós, do lado de cá da vida. E aquela outra figura à direita, quase anónima, que a todos assusta um pouco, mas ao mesmo tempo atrai. Por ser um homem sem rosto definido, mas ostentando, ainda assim, no escuro, as formas de um rosto. Não se revela, e deixa connosco a tarefa de adivinhar-lhe a história. Basta o detalhe de um rosto, por vezes apenas a sua suspeita, para que na pintura ele seja poderoso. Tal como na vida, é pelo detalhe que uma cara é marcada, e muitas vezes por ele achada.

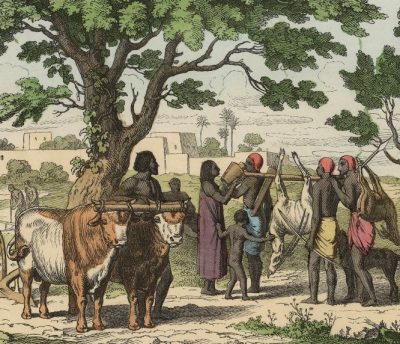

As pessoas são procuradas pelo rosto. Existe, claro, a confirmação digital que os sistemas aduaneiros tanto estimam, mas nunca se viu uma impressão digital ser reproduzida cem vezes e colada numa árvore. Muito menos com a palavra wanted escrita por baixo. Podia dizer procura-se, mas é mesmo o wanted que quero marcar. To want, do verbo querer, está muito mais certo do que o português procurar. Quer-se. Deseja-se. Seja por razões jurídicas ou amorosas, um rosto é quase sempre procurado por causa do desejo. Pode ser um desejo amoroso. Saudade e bem querer, essas coisas. Mas também pode ser um desejo de segurança, de poder, ou mesmo de dominação. Antes da difusão das impressões digitais, na América do Norte dos séculos XVII e XVIII, os escravos, se saíssem durante a noite e sem os seus senhores, eram obrigados a carregar com eles lanternas ou velas. Era necessário que os escravizados – a ameaça ao poder estabelecido – caminhassem com o rosto visível. No mundo globalizado do século XXI, onde a cada dia brotam manifestações de descontentamento e libertação, já não são necessárias lanternas para aceder a rostos na multidão. Bastam as câmaras de vigilância, e um algoritmo.

O reconhecimento facial funciona por geometrias detetáveis – a distância entre os dois olhos, ou entre o queixo e a testa – e por correspondências. Há alguns anos, foi lançado um projeto, o CV Dazzle, que ensina a confundir o algoritmo através do próprio rosto. Para isso, cria-se uma espécie de antirrosto. Tem tudo a ver com camuflagem, nada a ver com indumentária. São pinturas faciais, coloridas, um bocado cubistas até, e que perturbam a ligação entre a máquina que lê a cara e a própria cara. Pinceladas vermelhas, azuis, brancas, fazem da face do manifestante, nem que seja apenas durante a caminhada, uma face nova. Distinta. Impressionantemente tribal. Enquanto um rosto pertence a um vivo, ou a um ser humano livre, encontra sempre forma de escapar a sistemas absolutos. O rosto é tudo menos absoluto. Ele modifica-se, transforma-se, mais de mil vezes num dia se for preciso, incontáveis vezes durante a vida. Sempre o mesmo, sempre um outro. Contradiz-se. Chora a rir. Ri, de tanto chorar.

As lágrimas escorrem sempre pelo rosto. Raras são as que se mantêm presas aos olhos, imóveis. Só as lágrimas dos traidores avistados por Dante no círculo nono do Inferno permanecem quietas, congeladas como o lago ao qual estão presos pela eternidade. São lágrimas que não param de começar, ficando assim suspensas nos olhos, dolorosamente formando neles “viseiras de cristal”. E até essas, nascendo e morrendo no manancial dos olhos, até essas acontecem no rosto. Mesmo que não escorram. Impressionante pensar naquele paninho que Arsénio, Padre do Deserto, mantinha sobre o peito para enxugar as lágrimas que sem cessar lhe caíam pelo rosto. Um peito é que segura um rosto, não exatamente o pescoço.

Cara, pescoço, cabeça: é o que mais ansiamos ver quando nasce um bebé. A cena de natividade, mesmo que acompanhada pelo pai e por quem quer que esteja a dar apoio, é um gesto particular entre mãe e filho. Aquele encontro de um rosto e outro talvez seja o maior e mais impactante embate da história de mundo. E embora se repita diariamente, a cada minuto e por todo o planeta, cada uma destas reuniões – em que a cara de mãe descobre a cara do filho – é uma epifania. Estrondo, visão, elã, labareda: nenhuma palavra é suficiente para descrever esta apresentação dos rostos. Olá, sou a tua mãe. Eis a transcrição do exalar que a mulher dirige ao bebé, logo respondido pelo hálito puro que ainda não descobriu a palavra, mas o amor sim.

A partir daqui há sempre o mundo a interpor-se entre dois rostos. Logo após o encontro, entram os outros na sala. E desatamos a tirar parecenças, porque o ser humano tem esta mania de falar sem parar quando acontece um momento de plenitude. Queremos descobrir o que é do pai, o que é da mãe, o que será talvez do avô ou da bisavó naquele rosto novo, acabado de chegar. E claro que existem quase sempre pequenos estilhaços do espelho na frente do qual se olharam vezes sem conta os progenitores. Mas também há exceções, e já Lucrécio terá escrito sobre elas no seu “De rerum natura”. Diz-se que o filho do amor é, no fim das contas, igual apenas a si mesmo.

Habitando a própria cara agora inteira, só sua, a criança faz silêncio. Após o primeiro grito, cala-se. Observa o mundo ao qual chegou, que é feito de enormes rostos que cirandam em sua volta. Se tudo correr bem, também o seu rosto ficará grande, marcado, envelhecido. Aquela cara de criança sofrerá transformações, e será de homem, de mulher. E sempre que regressar ao silêncio da face, regressará um pouco a casa. Escreve assim Giorgio Agamben: “Um belo rosto é talvez o único lugar onde há verdadeiramente silêncio”. E ainda: “O silêncio do rosto é a verdadeira morada do homem”.

Um rosto é das coisas mais difíceis de se descrever em literatura. É talvez mais simples refletir sobre ele do que narrá-lo com exatidão. A cara é feita para ser vista, não imaginada. Mesmo as feições daqueles que nos são mais íntimos, se retiradas do nosso campo de visão durante demasiado tempo, se tornam turvas. Um amigo que viajou há anos, cujo rosto tão bem julgamos conhecer, regressa para se sentar à nossa frente. A sua cara é outra cara. Convencemo-nos de que foi a passagem dos dias que a tornou distinta, que são as rugas, a mudança de cor que afeta quase todas as peles com a idade. Mas sabemos muito bem que não é isso. Na debandada, aquele rosto levou com ele a possibilidade da partilha do presente. Um rosto, como já se disse, não dura assim tanto na memória. Ao regressar, refazer-se-á, já connosco. E nunca mais será aquele outro. O rosto é coisa do agora.

Está na cabeça. Às vezes parece ser de pedra mas quase nunca é. Deita lágrimas pelos olhos, cuspo pela boca, ranho pelo nariz. Levanta as sobrancelhas. Em casos de mestria, apenas uma de cada vez. Enrubesce, e aí não há artimanha nenhuma que o possa controlar. É mesmo como Séneca explica a Lucílio: “o rubor nem se impede, nem se provoca deliberadamente”. Difícil de conter nele é também o riso. Pela cara é que se ri, nela é que tudo se abre quando alguém a quem queremos bem olha para nós. Vem daí a expressão um rosto iluminado. Está entre a testa e o queixo, chama para si o pescoço e o peito, não é nem por sombras a maior superfície de um corpo, mas, ainda assim, é. A face. O semblante. A cara. O rosto. Aquilo que vai sempre à nossa frente, que nos trai, que nos protege. Preparado, e nunca preparado, para encontrar os rostos que encontra.

*

Numa pequena nota pessoal, gostaria de agradecer a Tomás Biagi Carvalho pelo convite para ser a editora convidada desta edição da Amarello. E também a Gabriela Machado, que foi ela mesma desafiada a ser editora de artes visuais da edição. Pensar uma revista quase de raiz foi uma aventura, um empreendimento e, acima de tudo, um desafio. Não podia ter acontecido em melhor companhia. Desde pensar o tema sobre o qual nos debruçaríamos até aos detalhes finais de capa, tudo foi gratificante. Olhando para trás, já não sei dizer exatamente como foi que chegámos ao rosto, um tema que afinal é recorrente, constante, e que a toda a hora nos rodeia. Sei que a todos nos agradou, e foi agradando a cada dia mais.

Dividimos o trabalho. Eu pude escolher alguns colaboradores e mais tarde rever as suas produções. Gabriela escolheu outros, Tomás outros. Willian Silveira, Roberta Ferraz e Bruno Cosentino – também eles parte da equipa editorial habitual da revista, e a quem também agradeço – escolheram e reviram outros. Cada um de nós foi pensando em pessoas cujo trabalho estava, ou poderia estar, assente na ideia de um rosto. Decidimos com quem poderíamos conversar. Escolhemos lugares aos quais um rosto podia estar ligado. Imaginámos o cinema de um rosto. Pensámos a música que poderia acompanhar tantas caras, e todas tão próximas.

Rapidamente percebemos o óbvio: o tema é infinito. Há rostos por todo o lado, não param de se multiplicar. Há rostos escondidos. Há rostos que levam outros rostos dentro. Daria para fazer sete edições sobre o assunto, no mínimo. Felizmente existem Tomás e Willian, mais acostumados a estas andanças, que sabem mais ou menos quando parar. Parámos, e agora a revista está pronta. Agora é que ela começa. O leitor vai poder encontrar-se com vários rostos, de vários lugares. Algumas vezes, vão parecer-se a rostos que já conhece; outras vezes, ao seu próprio rosto. Eventualmente não se parecerão com nenhum rosto antes visto. Um rosto novo é como um novo país ou, já se verá, como uma cidade.

Robert Benchley, num texto humorístico intitulado “My Face”, escreve que todas as manhãs, ao olhar-se no espelho, encontra parecenças entre o seu rosto e os rostos de outras pessoas ou figuras. Estranhas, para ele, são as manhãs em que o seu rosto não se parece ao de ninguém. Nesses dias, conta, volta imediatamente para a cama. Eu, assim como a restante equipa da Amarello, esperamos que o leitor não volte já para a cama. Mas, se por acaso voltar, que possa levar esta revista com tantos rostos dentro, para que lhe façam companhia.