Estamos aqui, fazemos coisas e partimos: um encontro com Robert Downey Sr.

“Uma coisa se transforma em outra, que se transforma em outra”, diz o cineasta Robert Downey Sr. em dado momento do meta-doc que carrega seu nome como título. “E se algo não funciona, você joga fora. Isso se chama ‘siga o filme’”.

Pai de um dos atores mais famosos e bem pagos da história do cinema, possivelmente a figura mais marcante de todo o universo marvelesco que rege a orquestra hollywoodiana já há um bom tempo, Downey Sr. era maestro de si mesmo. Da efervescência dos anos 60, época em que a contracultura foi germinando sobre tudo quanto é meio, surgia um ousado diretor que estava à margem daquilo que vinha à galope relinchando revolução, sem medo de chegar a extremos aos quais nem os touros indomáveis da Nova Hollywood estavam dispostos a chegar. Tudo com recursos limitadíssimos — o apesar de e o por causa de pareciam ter o mesmo peso na equação.

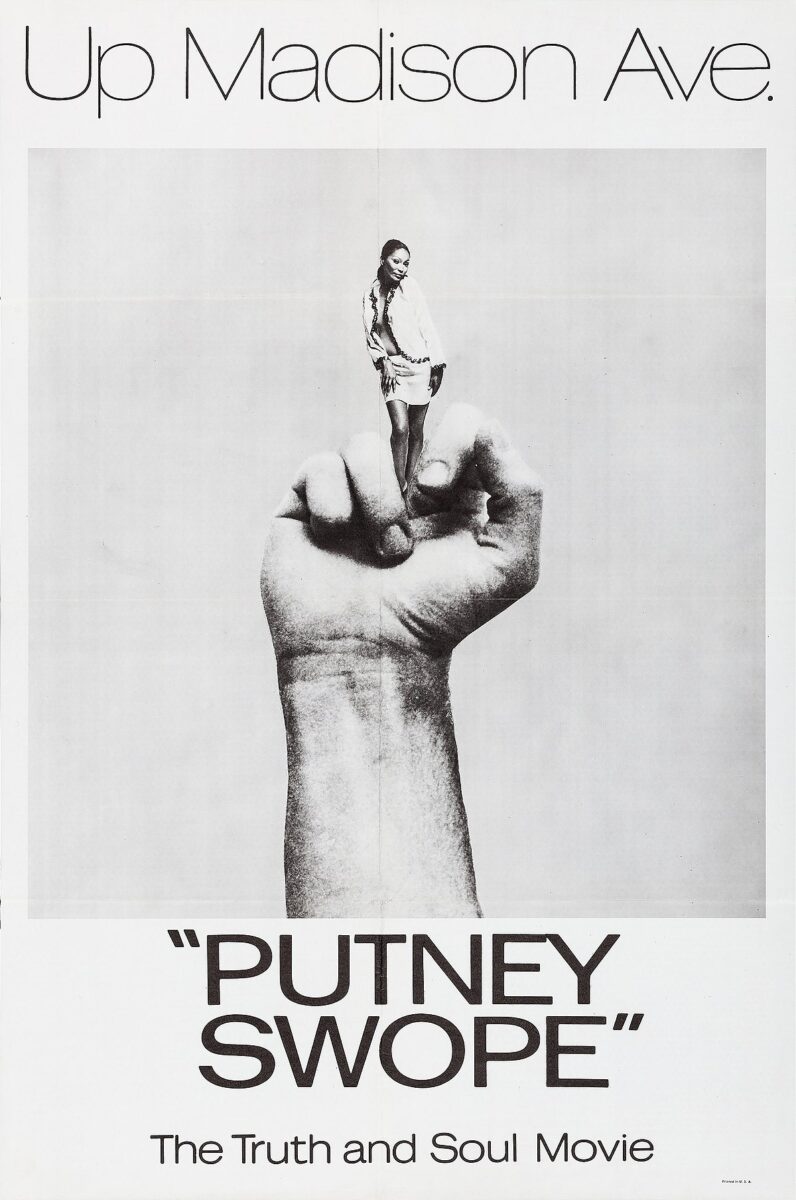

Por essas e outras, como não raro acontece aos artistas de vanguarda, demorou a ser devidamente visto como o grande realizador que foi. Hoje, porém, reconhece-se o impacto de seu trabalho. Um de seus filmes —Putney Swope, de 1969— foi selecionado para ser preservado pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, honraria essa concedida somente a um grupo distinto de obras fílmicas como uma garantia física e metafórica de sua longevidade. Sua relevância é flagrada, também, quando cineastas renomados como Paul Thomas Anderson o citam como uma de suas maiores influências.

Nada mais justo, então, que o documentário Robert Downey Sr., da Netflix — em inglês, numa abordagem mais interessante, intitulado somente como Sr. —, não seja aquela típica biografia que vai, linearmente ou não, salpicando um sem-fim de depoimentos e fotos ou filmagens antigas, algo que nos guia de maneira hermética dos primórdios aos finalmentes (ou vice-versa). Este é, sim, um documentário sobre Bob Downey Sr. e sobre sua relação com o filho superastro, mas, acima de tudo, é uma investigação apaixonada sobre os processos criativos de um artista que, a todo custo, viveu à revelia.

Respondendo a uma forte tendência do cinema pós-moderno, o documentário de Chris Smith — diretor de Jim & Andy, sobre como Jim Carrey se transformou em Andy Kaufman — se banha demoradamente na cachoeira da metalinguagem: vemos Robert Downey pai andando pelas ruas de Nova York, comentando ao léu sobre os métodos e não-métodos que usou durante a sua carreira, e também o vemos sentado ao lado de Smith, numa sala de edição, montando um último projeto com o que filmaram juntos e que os espectadores acabaram de ver; entrementes, Robert Downey filho pondera a respeito do que pretende alcançar com a realização desse filme que se desenrola aos olhos de quem está assistindo e, em conjunto com a equipe, dirige uma ou outra cena das visitas que faz à casa do pai.

Assim como é o caso de O Método de Stutz, outro meta-documentário lançado pela Netflix em tempos recentes, a consciência que a obra tem de si mesma não é meramente um canto de sereia que visa seduzir o espectador moderno. É um recurso que, à guisa do eco, faz com que as personalidades retratadas reverberem suas vozes com mais força — o psiquiatra Phil Stutz amealha camadas quando seus próprios métodos terapêuticos têm que se pronunciar tanto na sua vida quanto na de Jonah Hill, que dirige e vive o filme; e, ao colocar os processos criativos sob os holofotes, Robert Downey Sr. alcança aquilo que nem toda biografia alcança: um retrato genuíno e não-afetado de seu personagem principal. É a partir de reações inesperadas a um material filmado bruto, comentários engraçados e sugestões arrojadas de Downey Sr. que se ratifica sua essência inocente, irreverente e dócil. Dessa fração, tira-se a extensão de uma vida inteira.

Para adereçar o elefante que senta confortavelmente na sala, é verdade que este, no fim, é um registro-produto das intimidades de uma complexa relação pai-e-filho e das agruras de um homem cuja luz interna está prestes a desvanecer. Não é, portanto, uma espetacularização, um temível compartilhamento exacerbado de algo que deveria passar bem longe de quaisquer lentes? Nas mãos dos Downey, uma segurando a outra, a resposta é não. Nas mãos dos dois, que viveram os extremos da vida cinematográfica e talvez não conheçam um formato em que fiquem mais à vontade para expor seus âmagos, Robert Downey Sr. acaba sendo uma despedida ideal por contar com a honestidade de um filho que fica e a doçura e o otimismo de um pai que parte.

Todos que se sentam para assistir ao filme sabem que, mais cedo ou mais tarde, alguma menção será feita aos anos em que Robert Downey Jr. esteve em maus lençóis, afundado no vício em drogas. “Não podemos pintar um quadro com cores alegres, pai”, diz ele numa conversa por telefone. Robert Downey pai, que também viveu longo período de adicto (inclusive, enquanto o filho crescia, chegando ao cúmulo de compartilharem maconha quando o menino tinha não mais que 10 anos de idade), reconhece muitos dos erros que cometeu e a enorme influência que eles tiveram sobre a vida de Bob filho. De ambas as partes, há arrependimentos que não cessarão de ferroar, mas há também uma paz, ou no mínimo uma certa serenidade, em relação ao passado. Ao que tudo indica, o filho não guarda mágoas e o pai não deixou que isso o tenha impedido de viver de cabeça erguida.

Realizadas ao longo de 3 anos, as filmagens vão se encerrando na mesma medida em que Downey Sr. vai perdendo a luta contra a Doença de Parkinson e, aos poucos — não sem antes terminar a edição de seu último projeto —, vai fazendo cair as cortinas do próprio show. Preparando o terreno para o eventual e inevitável adeus, há uma cena forte em que o ator cai no choro em uma chamada com seu terapeuta, questionando-se sobre o filme e dizendo com voz vacilante, despido de qualquer respingo de Tony Stark, que não quer fazer a coisa errada. Vemos, então, o quarto de Bob Sr. vazio, numa panorâmica melancólica que, entendemos e lamentamos, ele não teria como ter editado. Downey Jr. reflete: “É uma história de pai e filho? Acho que não… É sobre ser um artista? Não sei, talvez. É uma contemplação da morte? Acho que está se tornando isso, não de uma forma taciturna, mas tipo ‘estamos aqui, fazemos coisas e partimos.’”

Uma coisa se transforma na outra e, quando Robert Downey Sr. está chegando ao fim, temos um devir crescente e bem distribuído em suas proporções, um desabrochar que mira para os lados em que o sol bate com raios distintos mas igualmente quentes: afagos para o diretor avant-garde e para o ator que já habitou paraíso e inferno; aconchegos para um Robert no final da vida, um pai que não pode voltar no tempo, e para um Robert de 60 anos, que se agarra com unhas e dentes ao fazer desse filme para também se descobrir enquanto figura paterna.

Na maior parte da vida, temos que reagir à nossa maneira ao que acontece para termos algum tipo de controle criativo sobre a história que estamos vivendo. Nesses momentos, e com a bênção de Downey Sr., é bom lembrar: deixemos a câmera rolando, pois, se algo não estiver funcionando, podemos jogar fora isso ou aquilo e simplesmente seguir a direção do filme.

Assine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista