A margem do rio

Falar de Amazônia é complexo; é necessário falar antes das amazônias plurais, dos espaços em que, de maneira orgânica, nascem e morrem inúmeros modos de levar a vida — vida que sustenta a floresta, vida que torna elementos quase um só: o ribeirinho e o rio, a castanheira e as mulheres, a maniva e o agricultor, o açaí e a língua roxa do caboclo, o peixe no forno a lenha e o quilombola, a palha e a indígena.

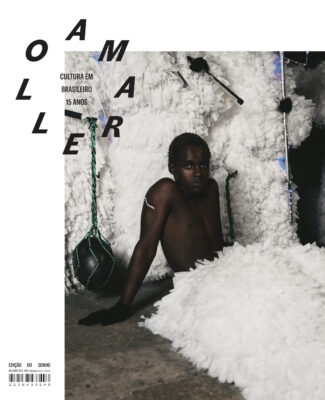

Através da fotografia se fala e se leva as amazônias para todos os cantos do mundo. O curso na bacia amazônica se desloca através das nuvens de chuva, e através das fotos deságua no imaginário coletivo.

É nesse contexto que se convida ao passeio nas marginalidades amazônicas, onde tudo acontece, tudo está exposto, mas não é visto em sua totalidade.

A região amazônica sempre foi o lugar do mistério, da cobiça, do sagrado e dos delírios que prometiam riquezas. Diversos viajantes e naturalistas no século XIX aproveitaram as expedições da época para criar registros do cotidiano de diversas comunidades que ali moravam. Essas memórias influenciam o pensamento contemporâneo sobre os territórios da floresta e as comunidades tradicionais e seus modos de vida. Mas a grande questão que se apresenta é: como é possível enxergar a Amazônia através de dentro? A inversão desse tipo de observação antropológica pode encontrar possibilidade quando a câmera está nas mãos de quem nasceu em terras amazônicas e transita pelos caminhos de rio.

O projeto Margem do Rio nasce depois de uma viagem que faço de Manaus, capital do Amazonas, até o quilombo-aldeia Passagem, no estado do Pará. A travessia toda é feita de barco, descendo o rio Amazonas e passando por diversas margens. O “vazio demográfico” perde seu sentido após a visão dos povoados das margens — o poeta amazonense Thiago de Mello falava em seus textos sobre o “povo das águas” e sua importância para a vida acontecer.

Da capital amazonense ao quilombo-aldeia é necessário perceber “os segredos da mata onde acontecem o real progresso”, parafraseando a banda nortista Batuc Banzeiro, pois os atores principais do cotidiano fazem a floresta funcionar. Sem nenhum tipo de aprendizado em bancos de escolas e em grandes instituições, as populações das margens conseguem organizar suas plantações, suas casas, suas vontades e seus desejos se baseando nas tradições geracionais.

Como é possível a vida agir em torno da água? Que o tempo seja tão preciso que se espera a chuva passar para agir, que se espera a água descer para pescar, que se espera a água parar de ser “assanhada” para lavar roupas? O ponto análogo das respostas para essa questão está nos registros das mãos do povo amazônida: mãos preciosas que sustentam a floresta em pé e que, através de seus modos de vida, reergue possibilidades de um futuro ancestral. A proposta do registro cotidiano das comunidades é justamente trazer à tona os hábitos que resistem há gerações na floresta e as trajetórias do rio que passa por elas, onde a produção de farinha de mandioca e o assado do peixe para o almoço encontram, nas mãos pretas e indígenas, a continuação de sua existência. São contradições que explicam mais do que a falsa simetria nesses territórios ― contradição essa que acrescenta à narrativa poética da Amazônia uma nova forma de encarar a maior floresta equatorial do mundo.

A poesia e a contradição são os guias da margem do rio. Tudo que se registrou por uma ótica eurocêntrica hoje perde o sentido, ao se deparar com produções de imagens realizadas por quem nasceu na região e cresceu olhando o rio, se alimentando dele e nele se banhando. O convite é se render ao encanto dos registros, navegar, esperar e ir para o interior.