Anita Malfatti era canhota, não por ter nascido com tal atributo, mas por uma atrofia da mão e do braço direitos que a levaram a ter que desenvolver o outro lado. Aos 3 anos de idade, passou por uma cirurgia, mas a má-formação não pôde ser reparada. Diante disso, ela domou e dominou a mão esquerda com tanto afinco que extrapolou as funções básicas do membro. Criou, com perseverança, uma mão expressiva, expressionista. Uma mão que pinta.

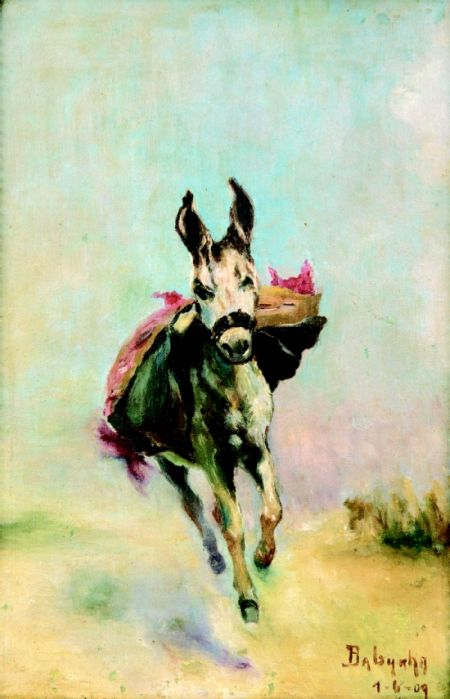

A pintura de Anita possui, desde o princípio, essa carga de desejo. O desejo de lapidar o bruto, visto como secundário. Afirmando, em seus músculos e ossos, que o lado ‘menor’ pode ser o principal.

Há, também, os efeitos cerebrais disso. A lateralidade do corpo é inversa à lateralidade do cérebro. A mão esquerda, portanto, associa-se ao lado direito: a linguagem é normalmente processada um pouco mais no hemisfério esquerdo, e o reconhecimento facial um pouco mais no hemisfério direito, que também é especializado em processos como o raciocínio espacial e a capacidade de rotacionar representações mentais de objetos.

O reconhecimento facial é processado no hemisfério direito e Anita era uma exímia retratista: os seus quadros mais icônicos – e/ou polêmicos – eram justamente as composições humanas. Nos retratos, conseguiu traduzir o que não estava aparente. Pintava não apenas a forma, mas as forças invisíveis do corpo. Pintava o que era percebido e, também, o que era sentido. Tornava verde o cabelo branco, pois quem dava o tom era sua sensação, e não seus olhos.

Tal aspecto de Anita, contrastante ao Brasil da época, ressoava movimentos longínquos. Em 1910, indo contra a corrente que levava os artistas brasileiros a Paris, Anita decide estudar na Alemanha e em 1915 dá seguimento às pesquisas nos Estados Unidos. Além da Itália tão afirmada em seu sobrenome, ela também possuía ascendência de ambos os países que a receberam. Havia, portanto, não apenas a intuição de romper com o magnetismo da Missão Francesa, mas certa ressonância familiar. Em alguma parte, os afetos de Anita incitaram sua ancestralidade.

“[Berlim] Desenhei seis meses dia e noite. Um belo dia fui com uma colega ver uma grande exposição de pintura moderna. Eram quadros grandes. Havia emprego de quilos de tinta e de todas as cores. Um jogo formidável. Uma confusão, um arrebatamento, cada acidente de forma pintado com todas as cores. O artista não havia tomado tempo para misturar as cores, o que para mim foi uma revelação e minha primeira descoberta. Pensei, o artista está certo. A luz do sol é composta de três cores primárias e quatro derivadas. Os objetos se acusam só quando saem da sombra, isto é, quando envolvidos na luz. Tudo é resultado da luz que os acusa, participando de todas as cores. Comecei a ver tudo acusado por todas as cores. Nada nesse mundo é incolor ou sem luz. Procurei o homem de todas as cores, Lovis Corinth, e dentro de uma semana comecei a trabalhar na aula desse professor. Comprei uma porção de tintas, e a festa começou. Continuava a ter medo da grande pintura como se tem medo de um cálculo integral.” (Depoimento tardio sobre a experiência europeia, divulgado na Revista RASM, SP, 1939.)

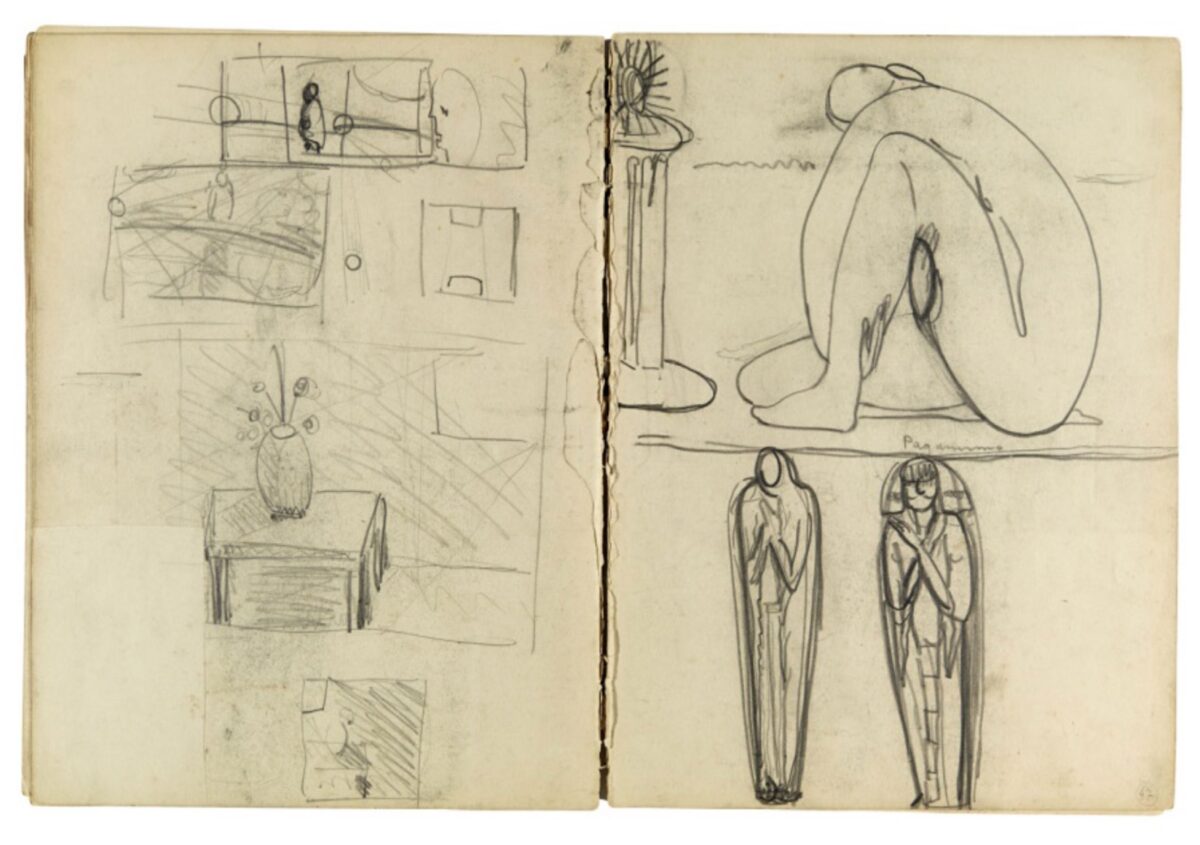

(Atenção ao desenho do topo direito, que se assemelha ao Abaporu de Tarsila. Há, inclusive, a presença do sol)

Sua escolha foi fundamental para que tivesse acesso háptico ao expressionismo, semente germinada em Berlim que começa a dar frutos maduros quando em Nova York.

Em Lógica da Sensação, livro de Deleuze e Guattari sobre as pinturas de Francis Bacon, eles descrevem o ato de pintar como uma tarefa que tenta tornar forças não-visíveis em forças visíveis. “O mesmo vale para a música, de esforçar-se por tornar sonoras as forças que não o são.”

Algumas características de Bacon, percebidas e elaboradas por Deleuze e Guatarri, retomam operações de Cézanne, e, ao meu ver, são também capazes de descrever a fase expressionista de Anita Malfatti:

“Cézanne é talvez o primeiro a ter feito deformações, a ponto de abater a verdade sobre o corpo. É por este mesmo ponto que Bacon é cézanniano: é sobre a forma em repouso, tanto em Bacon quanto em Cézanne, que obtemos a deformação; e ao mesmo tempo o entorno material, a estrutura, também se mexe (…) Tudo então está em relação de forças, tudo é forças.”

Na tela acima, podemos acessar aspectos da ‘deformação’: na proporção da figura, na síntese do fundo, no contorno da mão. O compromisso não se dá com a verossimilhança, mas com decisões muito subjetivas a respeito da figura. Havia, sim, traços urgentes – quase violentos – nesta fase de Anita, mas foram anos de engajamento técnico para que ela pudesse constituir o corpo de trabalho apresentado em 1917, em sua segunda e icônica montagem: Exposição de pintura moderna de Anita Malfatti.

A exposição, com mais de 50 obras, foi um divisor de águas na história da arte brasileira, e culminou na Semana de Arte Moderna de 1922. Anita estremeceu os visitantes, gerou sentimentos controversos, recebeu críticas contra, críticas a favor. Era como se sua exposição estivesse polarizando a elite cultural da época: de um lado os conservadores, que não admitiam encarar o novo, do outro lado os inquietos, que perseguiam qualquer frescor estético.

Como representante da ala conservadora, temos Monteiro Lobato, que chegou a insinuar uma patologização da artista. Sua crítica publicada como A propósito da exposição Malfatti, foi depois renomeada como Paranóia ou Misticismo. A paranoia consiste em uma psicose, onde há desenvolvimento de pensamento delirante crônico, lúcido e sistemático, provido de lógica interna própria.

Lobato associa a montagem à “sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva”. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência: são frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro.”

O texto segue tão inflamado quanto às palavras que usa. E, além de críticas às obras, à própria Anita, e ao movimento que ela propagava, Lobato também dispara críticas às opiniões favoráveis: “esta voz sincera que vem quebrar a harmonia de um coro de lisonjas. Entretanto, se refletir um bocado, verá que a lisonja mata e a sinceridade salva”.

As visitas à exposição caíram vertiginosamente. Até Mário de Andrade, que visitava a exposição compulsivamente, se ausentou por uns dias. Após a publicação do texto, que saiu no Estadinho (versão noturna do Estado de São Paulo), obras compradas foram devolvidas e outras sofreram violência física: há o relato de que um senhor deu bengaladas nos trabalhos de Anita.

No último dia da Exposição, Oswald de Andrade escreve uma crítica para o Jornal do Comércio defendendo a artista: “Anita Malfatti é um temperamento nervoso e uma intelectualidade apurada, a serviço de seu século. A ilusão que ela constrói é particularmente comovida, é individual e forte e carrega consigo as próprias virtudes e os próprios defeitos da artista. Onde está a realidade, perguntarão, nos trabalhos de extravagante impressão que ela expõe? A realidade existe mesmo nos mais fantásticos arrojos criadores e é isso justamente o que os salva.”

Entretanto, Anita acabou por habitar a sombra da crítica de Lobato. Recuou nos estudos expressionistas e passou a pintar com suavidade naturalista. Com o avanço dos anos, se aproximou do que ela chamava de arte popular, e tentava traduzir a “ternura brasileira”.

Alguns lampejos viscerais surgiam cá e lá, mas sem muita pungência. Anita foi estudar em Paris, onde se dedicou ao fluxo majoritário e, voltando ao Brasil, se colocou mais como professora técnica do que como a artista disruptiva que ela era. Tal crítica foi tão penetrante, que Anita passou anos reagindo em silêncio, silenciando também sua poética e linguagem. Apenas em 1946, vinte e nove anos depois, que ela falou publicamente a respeito, sem muita elaboração: “Não sou nem nunca fui uma paranóica ou mistificadora.”

Apesar do apoio de outros modernistas, que deram à Anita o maior espaço na Semana de Arte Moderna de 1922, ela seguiu receosa de sua veemência. Marta Rosetti Batista, admirável historiadora da arte, foi a autora que mais se dedicou a recompor os trajetos de Anita para compreender e compartilhar as nuances quase secretas da artista. Durante quatro décadas, em uma investigação profunda e minuciosa, Rosetti desenvolveu dois volumes que apresentam a pesquisa: Anita Malfatti no tempo e no espaço. O primeiro volume inclui mais de 300 imagens, várias delas inéditas. O segundo volume relaciona mais de 1.300 obras e apresenta uma bibliografia completa de Anita Malfatti, num período que se estende de 1914 a 2004. Leitura indispensável para quem deseja o mergulho.

Há, ainda, muito a ser desvendado a respeito de sua obra. Anita, mesmo acuada, produziu incansavelmente. Foi pioneira, assinou a primeira – e talvez a maior – ruptura artística do século 20. Tal rasgo permitiu a vida de um movimento, mas fissurou sua trajetória. Rosetti cita, em seu Itinerário da descoberta, uma expressão de Lourival Gomes Machado: de que Anita foi “protomártir da nossa renovação plástica”. Protomártir é um termo utilizado para designar o primeiro mártir de uma religião ou de um ideal político. Termo que sintetiza o papel de Anita enquanto figura sacrificial.

Ainda não conseguimos diluir pontos densos da história modernista, mas acredito que uma justa ênfase à força de Anita é capaz de revelar respostas. Como pintar a solidão daqueles que abrem caminhos?

Nas palavras de Anita: “Eu tinha 13 anos. E sofria, porque não sabia que rumo tomar na vida… Nossa casa ficava perto da estação Barra Funda. Um dia saí de casa, amarrei fortemente as minhas tranças de menina, deitei-me debaixo dos dormentes e esperei o trem passar por cima de mim. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, a deslocação de ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. E eu via cores, cores e cores riscando o espaço, cores que eu desejaria fixar para sempre na retina assombrada. Foi a revelação: voltei decidida a me dedicar à pintura.”

A pintura parece ser uma boa resposta ao assombro. Gosto de pensar que, independentemente do “que” e “como”, Anita pintava. O ato de pintar, sendo inovador, repetitivo ou decorativo, é, ainda, o ato de pintar. Talvez tenha sido essa a melhor resposta à Lobato: seguir pintando. Dedicar os olhos às obras de Anita é uma forma de apreender a polifonia de um século. Uma mesma mão a pintar inúmeras estéticas, num exercício constantemente novo: a mão canhota sempre verde, a descobrir, como pela primeira vez, as cores.

A Semana de Arte Moderna costuma ser lida como um marco coletivo, majoritariamente masculino e intelectualizado, do século passado. Palavras e mais palavras favorecem o acontecimento, enquanto muitas outras o rebaixam. Há camadas invisíveis, construtivas e destrutivas, dando complexidade à coisa. Anita Malfatti esforçava-se para tornar visíveis as forças que não o são. Ela festejava as cores e 1917 prova isso. Gosto de ver a Semana de 1922 como continuidade dessa festa: efeito que teve Anita como causa.

A Semana como reação alegre ao corpo social burguês – febril e polarizado – da época. Hoje, um século depois, qual o diagnóstico para esse corpo?