Para os povos indígenas, o território ancestral é a própria essência de nossa identidade. É nele que se realizam os rituais sagrados, que se aprende a respeitar a natureza e que os conhecimentos sobre as curas com benzimentos e ervas medicinais, a arte, as narrativas, a língua ancestral, a vida, o espírito, as cosmovisões e os grafismos são repassados e criam conexões entre o passado e o presente.

“A desconexão e a falta de identidade com a natureza levam a uma série de atitudes violentas, marcadas pelo desrespeito e pela destruição ambiental”

Nós, povos indígenas, compreendemos o território ancestral como sendo a conexão viva e contínua entre um povo e seu território, entendendo-o não apenas como um espaço físico, mas como um ser integral e espiritual, onde se manifestam a história, a cultura, a memória, as narrativas, os saberes que fortalecem a identidade coletiva dos povos indígenas. Ele carrega memórias e energias dos antepassados e sustenta, protege e comunica com os que nele vivem. Essa concepção do território como extensão da identidade reflete uma visão de mundo onde o solo, os rios, as florestas e os animais são considerados parentes e elementos sagrados, que guardam histórias e memórias ancestrais.

Para muitos povos indígenas, viver no território é seguir uma cosmovisão que permite o equilíbrio entre o ser humano e os elementos naturais, um ensino transmitido pelos anciãos e pelos espíritos da floresta, guiando práticas e rituais. Assim, a espiritualidade indígena não se separa da luta pela preservação e demarcação das terras. Defensor do território é também defensor da cultura, da autonomia e da própria existência indígena, que se encontra na terra do seu lugar sagrado, onde passado, presente e futuro se entrelaçam. Essa conexão representa não apenas um vínculo espiritual, mas também um ato de resistência contra as pressões externas que ameaçam essa relação tão vital.

Ao longo dos séculos, nossos ancestrais viveram em seus territórios ancestrais em uma relação de cooperação e respeito com a natureza. Existia um equilíbrio sagrado entre os humanos e o meio ambiente, onde cada um ocupava seu lugar e o sustento era obtido sem que os ecossistemas sofressem grandes impactos. Minha avó costumava dizer que, para encontrar um jabuti, bastava olhar no quintal — ele estava ali, ao nosso alcance. Os rios eram repletos de peixes, e o roçado florescia até nos períodos mais quentes, garantindo fartura para as famílias. As cheias, que hoje trazem destruição, eram então mais suaves, sem deixar marcas devastadoras. Contudo, com o passar do tempo, essa relação harmoniosa foi profundamente afetada. O que antes era uma convivência respeitosa com a natureza transformou-se em um cenário de desequilíbrio ambiental, fruto do distanciamento e da falta de respeito.

Aponto isso para destacar que o território não é apenas essencial para fortalecer as relações que se constroem dentro de seus limites ou ao seu redor, mas também é fundamental para que as pessoas que vivem em comunidade, especialmente os povos indígenas em aldeias, desenvolvam um vínculo de identidade com a própria terra. O território é compreendido como fonte de vida, uma verdadeira mãe que nutre e sustenta. Esse entendimento não é meramente simbólico, mas um princípio que molda a visão de mundo e a existência coletiva, onde a terra se revela como parte indissociável da própria identidade.

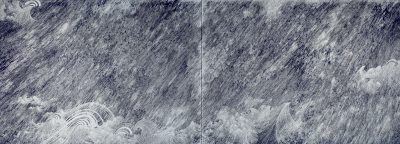

A desconexão e a falta de identidade com a natureza levam a uma série de atitudes violentas, marcadas pelo desrespeito e pela destruição ambiental. A crise climática que enfrentamos atualmente não atinge apenas os povos indígenas — suas consequências afetam o mundo inteiro de forma catastrófica. As florestas são devastadas, os rios secam, as estações tornam-se imprevisíveis e as colheitas já não trazem a mesma abundância de outrora. Essa transformação, resultado das ações humanas que ultrapassam os limites do meio ambiente, desestabiliza não apenas o planeta, mas também os modos de vida daqueles que sempre acreditaram na responsabilidade de cuidar e preservar a terra. Esses povos, que historicamente mantêm uma relação de harmonia e respeito com o território, agora se veem ameaçados por mudanças que colocam em risco o próprio bem viver tão estudado pelas universidades e tão falado no sentido de buscar entender e viver para poder contribuir com o adiamento do fim do mundo.

Todavia, mesmo diante dos impactos devastadores das mudanças climáticas — como secas, enchentes, perda de biodiversidade e invasões territoriais — muitos povos indígenas demonstraram uma resiliência profunda. Essa força está enraizada nos saberes ancestrais, nos rituais espirituais e nas práticas tradicionais de manejo da terra, externas para a preservação do equilíbrio ecológico. Ao resistirem às pressões externas, como a exploração desenfreada de recursos e a apropriação de suas terras, os povos indígenas seguem firmes na defesa de seus territórios sagrados, reafirmando uma relação espiritual com a natureza.

Para os povos indígenas, o território ancestral é a raiz que nutre a identidade desde o primeiro instante em que uma criança nasce. O hábito de subir nas árvores, de observar pelos rios, de nadar em suas águas e de imitar o canto dos pássaros, em perfeita sintonia com a vida ao redor, não são apenas brincadeiras – são lições profundas que a natureza oferece. Cada gesto, cada som, cada pulsar da floresta ensina à criança que ela faz parte de algo maior, uma conexão que fortalece os ensinamentos transmitidos pela aldeia. Assim, a criança cresce entendendo que tudo está interligado na grande casa comum; ela aprende que não é separada da natureza, mas sim que ela própria é a natureza, entrelaçada em um tecido de mundos e saberes.

Para os povos indígenas da Amazônia, o rio é visto como um ancião, um ser sábio, com o corpo marcado pelo tempo. Essa personificação é mais do que uma metáfora cultural: há relatos de indígenas que dizem tê-lo visto sentado sobre uma árvore caída ou transportado pelas praias com o corpo coberto de feridas. Tais imagens evocam a poluição que o aflige e nos levam a refletir sobre as feridas que, diariamente, infligimos a esse ser sagrado. O rio, ao transmutar-se em figura humana, nos transmite uma mensagem clara: seu corpo está doente e precisa urgentemente de cura. Mas quem tem o conhecimento ou a medicina capaz de restaurar a saúde desse ser que é vital para toda a vida na Amazônia? Essa é uma pergunta que devemos nos fazer.

É importante dizer também que a identidade indígena, apresentada na literatura produzida por autores indígenas, se manifesta como uma extensão viva do território. Nessa literatura, o território se revela não apenas como espaço físico, mas como um tecido pulsante de memórias, histórias e ancestralidade. A palavra escrita se torna a materialização da oralidade — é o prolongamento da narrativa tradicional, das vozes dos líderes e do entendimento profundo que se adquire observando a natureza. A literatura indígena traduz, em sua essência, a sabedoria ancestral e as vivências que emergem do contato íntimo com a terra e com seus elementos.

Ao narrar o mundo indígena, esses textos tecem uma ponte entre os ensinamentos antigos e o presente, formando uma trama que une o corpo, o espírito e o território. Cada verso, cada conto, é uma afirmação da identidade e da visão do mundo indígena, compondo, junto ao território, uma identidade coletiva. Assim, a literatura é ao mesmo tempo expressão e extensão do território, um lugar de resistência e celebração, no qual as histórias dos povos indígenas encontram uma nova forma de existir e de serem partilhadas.

A literatura indígena é mais do que um exercício criativo; é um ato de resistência e uma afirmação de identidade. Ao transportar a oralidade para a palavra escrita, escritores indígenas transformam suas histórias, seus saberes e sua espiritualidade em um território simbólico que continua a viver e a se expandir. Esse espaço literário se torna uma extensão do próprio território físico e ancestral, fortalecendo a relação íntima entre os povos indígenas e a terra, seus elementos e seus ensinamentos. Através da literatura, essa identidade ganha novas formas de expressão e visibilidade, preservando saberes que desafiam o esquecimento e convidando o leitor a enxergar o mundo pela perspectiva dos povos originários. Assim, a literatura indígena reafirma o papel fundamental do território não apenas como espaço geográfico, mas como um tecido cultural e espiritual, em que palavra e terra se entrelaçam para manter vivas as raízes de um povo e seus ensinamentos.

Por fim, é essencial compreender que a luta contra o marco temporal vai muito além de uma questão legal — é uma luta pela própria vida nos territórios indígenas. Nessas terras, onde a ancestralidade se mistura ao cotidiano, fortalece-se uma rede de relações que abarca afetos, resistência e espiritualidade. Ali, cada elo entre as pessoas e a terra nutre o sentido profundo de pertencer, de honrar as raízes e de proteger um legado que sustenta não apenas as comunidades indígenas, mas a biodiversidade e o equilíbrio natural do planeta.

Quando os povos indígenas falam em “parente”, evocam um conceito que transcende o laço de sangue. Essa palavra carrega em si a força da união, da parceria, da solidariedade e da identidade coletiva. Ser “parente” significa considerar noutra uma extensão de si mesmo, uma ligação que se fortalece diante das ameaças e dos desafios. A luta pela terra é também uma luta pela diversidade dessas relações que, assim como o território, são constitutivas de um tecido de saberes e de apoio mútuo.

Defender o território contra o marco temporal é, portanto, proteger o direito de existir em harmonia com a natureza e com os laços comunitários. É garantir que as futuras gerações possam ser refletidas num espaço onde possam ser quem são, onde a terra e os trajes sejam preservados. É, acima de tudo, afirmar que a identidade indígena não pode ser definida por limites temporais impostos, mas sim pelo vínculo atemporal com a terra.