“Temos que reconhecer que, apesar de estarmos na era das Grandes Recessões, da austeridade e da estagnação, o que define a vida no Ocidente são os problemas de excesso, não da falta. Nem sempre a sensação é essa — afinal, quem não quer, ou mesmo precisa, de mais dinheiro? —, mas o fato é que, comparados a nossos antepassados, vivemos em meio à superabundância.”

Michael Bhaskar em Curadoria – O Poder da Seleção no Mundo do Excesso

Sinais dos tempos: antes, usávamos a palavra “conteúdo” para nos referirmos a uma abordagem de tema mais aprofundada ou mesmo como algo positivo que alguém possuía; hoje em dia, como um aceno cínico ao estado geral em que estamos, usamos a palavra para designar tudo aquilo, não importa o quê, que as redes sociais produzem. O “conteúdo”, feito bexiga de festa, vem se esvaziando, não sem fazer questão de soltar um barulho ao mesmo tempo estridente e moribundo.

Incrustados no excesso de informações dos dias atuais, envoltos sem direito de escolha nessa verdadeira contenda pela nossa atenção que faz com que cada visita ao celular se assemelhe a um desembarque violento em terras ocupadas, é essencial reconhecer a importância de se fazer escolhas conscientes que dizem respeito a conteúdo. Sob a névoa da guerra, o que consumir e o que não consumir?

Existem duas razões principais que fundamentam essa necessidade: o gerenciamento do tempo (cada vez mais valioso) e a avaliação da relevância, qualidade e validade das informações recebidas.

Considerando a limitação do tempo que temos disponível, é fundamental direcionar nossa atenção para aquilo que nos interessa e consideramos pertinentes. Se alguém se deixa levar, lá se vão horas e horas por dia num scroll infinito de informações extremamente descartáveis e pouca, para não dizer nenhuma, retenção de qualquer elucidação que em outro contexto seria válida. Nos tempos modernos — não exatamente iguais aos de Charles Chaplin, mas talvez mais análogos do que imaginamos num primeiro momento —, a inércia das redes sociais pode ser cruel. Com uma quantidade cada vez maior de conteúdos disponíveis, é inviável absorver tudo indiscriminadamente. Para que se cultive a saúde mental e se priorize alguma praticidade, desviar dos muitos dos estilhaços — numa lista rápida: postagens que retratam uma vida irreal e tóxica, influencers de qualquer tipo, pautas pouco desenvolvidas que se resumem às manchetes, notícias inexpressivas sobre o pé dessa ou daquela celebridade —, evitar que o jogo vire e que tudo nos consuma, é um mínimo.

Aos poucos estamos aprendendo, mas, sim, é verdade: nem tudo que chega até nós é factual ou representa uma opinião válida. Curioso pensar como muitas vezes obter uma informação em algum perfil do Instagram ou em qualquer site se assemelha ao que, antes, era ler algo no jornal, apesar deste estar cada vez mais desvalorizado. A lógica, ora, é praticamente a mesma: se está ali, se chegou até mim, então deve ser verdade. Porém, a lógica pregressa era um tanto mais sensata, já que, naqueles tempos — no vendaval do mundo digital, dizer “naqueles tempos” é pensar em praticamente tudo que está a mais de dois ou três anos de distância —, havia uma responsabilidade maior com o que era ou não noticiado, muito embora o poder manipulativo proveniente disso seja tão assustador quanto o das fake news atuais que nem se preocupam em parecer reais. A disseminação de desinformação e opiniões enviesadas é uma das realidade mais aterradores dos nossos tempos.

Desde o surgimento da internet e das mídias sociais, somos constantemente bombardeados por uma quantidade inimaginável de conteúdo. Notícias, artigos, vídeos, músicas, livros e tantos outros produtos, que, pelo volume exacerbado, chegam a ser nocivos, estão disponíveis em uma escala sem precedentes. Eleições já foram decididas tomando proveito disso e quem negar que elas têm papel crucial na formação de opiniões estará sendo, no mínimo, ingênuo. Portanto, é imprescindível desenvolver habilidades de avaliação crítica e discernimento para filtrar o conteúdo que encontramos. Isso envolve questionar a fonte das informações, verificar sua credibilidade, analisar diferentes perspectivas e considerar o contexto em que a informação está inserida. Ao fazer escolhas conscientes sobre o que ler, estamos adotando uma postura crítica e responsável em relação ao conhecimento que absorvemos.

Calma lá. Essa seleção criteriosa não significa fechar-se em uma bolha informativa ou limitar-se a apenas um ponto de vista. Pelo contrário, implica em buscar diversidade de fontes e opiniões, mas de forma consciente e fundamentada. Mais do que nunca, é de suma importância expor-se a diferentes perspectivas e ter acesso a informações confiáveis e embasadas, a fim de ampliar nossa compreensão e formar opiniões com base em ponderação, mas com um pequeno adendo: direcionar para o que nos é mais relevante, tanto pelas nossas predileções quanto pela necessidade de avaliar a qualidade e a validade das informações que nos chegam. Ao adotarmos uma abordagem consciente e crítica em relação à seleção de conteúdos, podemos otimizar nosso tempo, obter conhecimentos relevantes e desenvolver uma visão mais informada e equilibrada do mundo ao nosso redor.

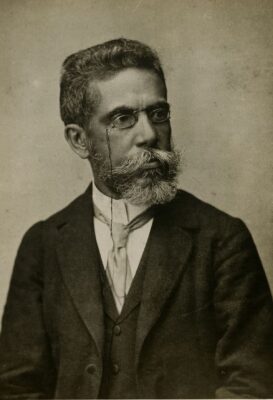

Curadoria – O Poder da Seleção no Mundo do Excesso (2020), escrito por Michael Bhaskar, é um livro que explora a importância da curadoria, como uma forma de seleção proativa, em um mundo invadido por agentes com propósitos diversos, por vezes escusos. Como podemos navegar nesse oceano de excessos e encontrar valor e significado por meio da seleção? Como dar um sentido à loucura que é o bombardeamento de informações? Como é possível a abundância ser esmagadora e causar, paradoxalmente, uma sensação de esvaziamento?

“No contexto de excesso, curadoria não é só um modismo. Ela dá sentido ao mundo.”

Michael Bhaskar em Curadoria – O Poder da Seleção no Mundo do Excesso

Bhaskar é um profissional reconhecido na área da curadoria e do mundo editorial. Sua experiência prática o levou a explorar a importância da seleção como um meio de filtrar e dar significado em meio ao fluxo constante de informações disponíveis. À medida que somos inundados por uma quantidade avassaladora de informações, produtos e opções, a seleção se torna um poderoso mecanismo de autopreservação, filtragem e atribuição de valor.

Nos últimos duzentos e poucos anos, projetamos sociedade e negócios para que não parem de crescer, para que continuem somando. Mas, atualmente, os acréscimos provocam mais mal do que bem. Se muitos problemas são decorrentes de criar mais, não teríamos motivos para questionar esse pressuposto? Vivemos em um mundo fragmentado: nossas vidas se espargem por essas e aquelas redes sociais, com porções que se rompem cada vez mais e causam um danoso desmembramento de vivências, de personalidades, de visões de mundo. No fim, neste mundo estilhaçado, somos nós retalhos, frações, meros vestígios. Versões que gostaríamos de ser, mas não somos.

Ao criar um certo ideal de vida plena e satisfatória que muitas vezes parece inalcançável, uma ideia que se vê salpicada aqui e ali, a cultura e a sociedade amplificam um sentimento generalizado de perda. Perda daquilo que nunca se teve; perda daquilo que nunca se foi — fragmentos que nunca serão o todo.

Adam Phillips, um renomado psicanalista britânico, escreveu O que você é e o que você quer ser (2012), um livro que explora a natureza humana e as escolhas que fazemos ao longo da vida. Partindo da ideia de que todos nós temos uma vida não vivida, uma vida alternativa que imaginamos ter se tivéssemos feito escolhas diferentes, ele argumenta que essa vida não vivida é uma fonte de angústia e sofrimento para muitas pessoas, pois dá a sensação de que estamos perdendo algo essencial e valioso. Mas questiona se devemos realmente nos lamentar por aquilo que não vivemos e propõe uma reflexão sobre a importância de abraçar as escolhas que fizemos e encontrar significado e satisfação na vida que temos.

“Como sabemos agora mais do que nunca sobre os tipos de vida que é possível viver (…), somos sempre assombrados pelo mito de nosso potencial, do que poderíamos ter em nós mesmos para ser ou fazer. Então, quando não estamos pensando, como o personagem do poema de Randall Jarrell, que ‘As maneiras pelas quais sentimos falta de nossas vidas é a vida’, estamos sofrendo, lamentando ou nos ressentindo por não sermos nós mesmos como imaginamos que poderíamos ser. Compartilhamos nossas vidas com as pessoas que deixamos de ser.”

Adam Phillips em O que você é e o que você quer ser

Pensando nas escolhas que temos que fazer no que diz respeito ao que lemos e o que não lemos, aos vídeos que assistimos e aos que não assistimos, temos que saber que nem todas as vidas podem ser vividas. Inevitavelmente, algum assunto do momento passará batido — o que é bom. A curadoria motivada pela sobrevivência vai além da simples escolha, envolvendo também a capacidade de dar contexto, criar conexões e despertar emoções por meio das escolhas feitas. Talvez pareça algo simples, mas, diante do muito que vemos nas redes sociais e na mania que temos de optar pela manifestação célere ao invés de um momento de reflexão, não é algo que vem naturalmente. O natural é opinar sobre tudo, ao mesmo tempo, sempre que algum assunto amplamente discutido surgir — e, sim, ele vai surgir. Mas e se não fizéssemos isso?

É inevitável, e preocupante, o tanto que é possível nos enxergar na seguinte provocação: “Temos entretenimento constante, mas somos cada vez mais distraídos.”

Pensar no papel da seleção em um mundo abarrotado de informações é também refletir sobre como uma habilidade e um processo que pode nos auxiliar, e muito, na sinuosa navegação do mundo contemporâneo do excesso.

“A curadoria é mal interpretada porque raramente é vista em todo o seu contexto. Curadoria tornou-se um modismo porque a ser resposta para uma série de problemas que antes não existiam: os problemas decorrentes do excesso. Há duzentos anos, vivemos num mundo que promove a criatividade, que busca o crescimento acima de tudo, que aumenta a produtividade sem dar trégua e que quer sempre mais: mais gente, mais recursos, mais dados, mais tudo. A cada dia que passa, porém, fica mais claro que estamos sobrecarregados.”

Michael Bhaskar em Curadoria – O Poder da Seleção no Mundo do Excesso

Mais do que selecionar: dar contexto e significado aos conteúdos escolhidos. Bons curadores, no contexto artístico em que estamos acostumados, são capazes de contar histórias, criar conexões e despertar emoções por meio de suas seleções, certo? Não seria ótimo poder aplicar isso à vida cotidiana?

“Por sorte, a natureza do problema sugere uma resposta: já estamos vendo uma revolução na forma como abordamos o valor. Se o valor, pecuniário ou de outro tipo, antes tinha a ver com a produção primária, agora, num mundo que deixou de ser dominado pela escassez, ele mudou. Hoje o valor está em resolver esses problemas e reduzir a complexidade. Curadoria tem a ver com construir empresas e economias em menos opções — mais apropriadas, mais personalizadas. Essa é a diferença fundamental e a grande tendência subjacente que ainda estamos começando a entender.”

Michael Bhaskar em Curadoria – O Poder da Seleção no Mundo do Excesso

Mais e mais também pode significar menos e menos. Esse, na verdade, é um paradoxo comum da vida. Se você tem muitas amizades, isso talvez signifique que você não tem amizades profundas; se você consumir 7 livros por semanas, isso talvez signifique que você não vai lembrar de nenhum deles daqui a uma semana.

O excesso, afinal, também é o vazio cada vez maior de espaços livres. Talvez, com um pouco de seleção, o cenário abarrotado possa se inverter.

Menos é mais, less is more, e nem sempre pingar é melhor do que secar.