No seu livro No Tempo do Escândalo, Rodrigo de Lemos analisa os anos de transição que precederam a Primeira Guerra Mundial, revelando um mundo à beira de uma transformação radical, onde o confronto entre o individualismo crescente e as tradições religiosas e comunitárias desencadeou uma ruptura profunda nas estruturas sociais. O livro, mais que um estudo histórico, é uma reflexão filosófica e cultural sobre o período entre 1870 e 1914, uma era que Lemos denomina como o “tempo do escândalo”. O que define o período são as tensões entre moralidade e decadência, a desconstrução das certezas religiosas, e a busca por novas formas de identidade que marcaram o início da modernidade. O olhar para trás do autor, então, tem como objetivo perscrutar o território ainda incerto do presente e do futuro.

No cenário analisado, o escândalo em si não era apenas um evento sensacionalista, mas o símbolo de uma época em que as normas sociais e morais foram desafiadas por novas sensibilidades (qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência). O final do século XIX e começo do XX foi um momento de “tropeço”, quando a cultura ocidental, outrora alicerçada em valores coletivos e religiosos, começa a desmoronar sob o peso do individualismo e do secularismo. O escândalo, portanto, é tanto uma força disruptiva quanto um catalisador de mudança, trazendo à tona uma crise que atravessa as artes, a política, a religião e a psique coletiva.

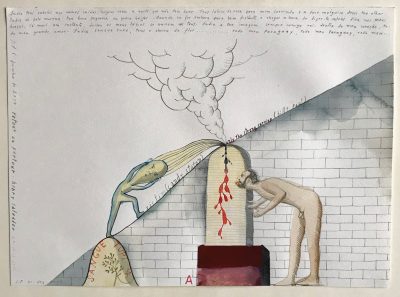

Um dos eixos centrais da análise de Lemos é a transformação dos mitos literários, especialmente as figuras de Narciso e Salomé. Essas figuras, tradicionalmente ligadas à moralidade e à ordem social, são reinterpretadas no final do século XIX como símbolos da transgressão e da autonomia individual. Narciso, que nas lendas gregas e romanas era punido por sua vaidade, nas mãos de autores como Oscar Wilde e Jean Cocteau, torna-se um herói trágico, uma figura que celebra o narcisismo e a introspecção como formas de resistência contra as normas opressoras da sociedade. Em O Sangue de um Poeta, por exemplo, primeiro filme de Cocteau, Narciso mergulha em seu próprio reflexo como uma busca por autenticidade em um mundo cada vez mais fragmentado.

Da mesma forma, Salomé, cujo mito tem suas raízes no Novo Testamento, é conhecida por ter pedido a cabeça de São João Batista ao rei Herodes, após dançar para ele. Na narrativa bíblica, Salomé é uma figura manipulada por sua mãe, Herodíade, que busca vingança contra João Batista. Contudo, no final do século XIX, essa figura passou por uma ressignificação profunda nas mãos de autores como Huysmans e, olha ele de novo, Oscar Wilde. Ao invés de ser meramente um peão em um jogo de poder masculino, Salomé se transforma em um ícone de desejo e destruição, representando uma força feminina capaz de subverter as normas patriarcais.

Na peça Salomé, de Wilde, ela é retratada como uma figura enigmática e fatal, cuja sexualidade exerce um poder incontestável, despertando medo e fascínio em Herodes e outros homens ao seu redor. Sua dança dos sete véus, símbolo de sedução e mistério, torna-se uma metáfora da luta pelo controle sobre o corpo feminino e a inquietação que a liberdade sexual feminina provoca na masculinidade tradicional. Lemos interpreta essa Salomé transformada como uma antecipação das tensões feministas que emergiram no século XX, destacando como o autor irlandês usa essa personagem para explorar as complexidades do desejo feminino e o desconforto que ele gera em uma sociedade dominada por homens.

O foco nos mitos é uma escolha para mostrar como essas figuras literárias serviram de espelho para a crise cultural e moral da Europa. Ao serem ressignificados, os mitos ganham novas camadas de significado, permitindo que autores e artistas da Belle Époque confrontassem questões como o lugar do indivíduo na sociedade, o papel da sexualidade na formação da identidade e a erosão das estruturas religiosas. O mito de Narciso, por sua vez, revela a ascensão do eu moderno, uma subjetividade que se volta para dentro e se desconecta das exigências da comunidade. Essa introspecção, ao mesmo tempo, é vista como libertadora e destrutiva, já que a obsessão consigo mesmo pode levar à alienação e à fragmentação.

A arte, como de costume, foi o campo onde essas tensões encontraram sua expressão mais vívida. O final do século XIX testemunhou uma explosão de inovação artística, com movimentos como o esteticismo e o simbolismo rejeitando o realismo e abraçando o imaginário, o sonho e o escândalo. Artistas buscavam explorar os limites da moralidade e da estética, criando obras que provocavam e chocavam suas audiências. A beleza, antes vista como reflexo da ordem divina, tornou-se, para esses artistas, um campo de batalha onde se lutava por novas formas de liberdade individual. Essa nova estética era, em si mesma, um escândalo, pois rejeitava as convenções burguesas de bom gosto e moralidade, celebrando em vez disso o excessivo, o estranho e o perverso.

Esse movimento na arte foi acompanhado por uma transformação igualmente radical na filosofia e na psicologia. Sigmund Freud, um dos personagens-chave discutidos por Lemos, desempenhou um papel fundamental na desmistificação da moralidade tradicional. A psicanálise, ao explorar as profundezas do desejo e da sexualidade, desafiou as noções de normalidade que sustentavam a ordem social vitoriana. O interesse de Freud por mitos como o de Narciso reflete sua preocupação com a relação entre o eu e o inconsciente, e Lemos traça paralelos entre a emergência da psicanálise e o surgimento de uma nova concepção de indivíduo: não mais um ser moral e racional, mas um ser em conflito consigo mesmo, dividido entre pulsões inconscientes e o desejo de conformidade social.

O “tempo do escândalo” é também uma era de fraturas e ambiguidades religiosas. A secularização da Europa, iniciada no Iluminismo, atingiu um novo patamar no final do século XIX, quando figuras como Nietzsche declararam a morte de Deus e questionaram o lugar da religião na vida moderna. A santidade, antes vista como a mais alta expressão da moralidade, foi reinterpretada à luz da psicopatologia. Santo Antônio, por exemplo, é tratado em No Tempo do Escândalo como uma figura em crise, cujo fervor religioso é lido por autores como Flaubert e Huysmans não como sinal de santidade, mas como sintoma de uma mente doente. Isto é, a dessacralização da religião é um dos aspectos mais marcantes dessa era, quando a fé é gradualmente substituída pela ciência e pelo racionalismo, mas sem oferecer respostas definitivas para as angústias existenciais que surgem no vácuo deixado pela religião.

Lemos documenta essas transformações e propõe uma reflexão mais ampla sobre o que elas significam para a nossa era contemporânea. Ele sugere que vivemos em um momento semelhante àquele, onde o individualismo e a fragmentação social são temas centrais. As redes sociais, com sua promessa de conexão global, muitas vezes reforçam o isolamento e o narcisismo, enquanto as antigas certezas sobre moralidade e comunidade continuam a ser desafiadas por novas formas de subjetividade. O “escândalo” hoje, assim como no final do século XIX, serve como um reflexo das tensões que permeiam nossa sociedade. A era digital, com suas bolhas de pensamento e sua propensão ao espetáculo, ecoa os mesmos desafios enfrentados pelos artistas e intelectuais da Belle Époque, que também viam a arte e o escândalo como instrumentos de transformação.

O estudo de Lemos é, portanto, um chamado à reflexão sobre as raízes de nossa própria crise contemporânea. Ao explorar as ressonâncias entre o “tempo do escândalo” e os dilemas do presente, o autor vira nosso olhar para o passado não como algo distante e resolvido, mas como um espelho de nossas próprias incertezas. O escândalo, tanto ontem como hoje, é uma janela para os limites do que consideramos aceitável, e é nesse confronto com o inaceitável que a cultura encontra sua verdadeira força transformadora.

Confira nossa conversa com o autor:

A ressignificação de mitos clássicos e o desencantamento religioso são temas centrais do livro. Por que essas reinterpretações demoraram para acontecer nesse nível e o que elas revelam sobre as ansiedades e aspirações da sociedade do final do século XIX?

Rodrigo de Lemos: No caso dos mitos de que trata o meu livro, Narciso, Salomé e Santo Antônio, creio que, em suas encarnações europeias desde a Antiguidade até o século XX, eles mostram uma mutação ideológica muito relevante: o advento da ideia e do valor do indivíduo autônomo, que se permite conceber a si mesmo como independente da sua comunidade de origem, e por vezes mesmo superior a suas concepções, suas expectativas, suas hierarquias e também a seus preconceitos. Daí resulta uma oposição entre os pólos individual e coletivo, cujo acirramento, no fim do século XIX, constitui o que eu chamei de Tempo do Escândalo, quando essa contradição entre indivíduo e coletividade aflorou de forma especialmente sensível nos terrenos da arte e do pensamento.

Você aborda a relação entre a secularização e o desencantamento do mundo. De que forma esse processo afeta a busca por significado em uma era dominada pela tecnologia?

RL: A relação me parece ser de mão dupla, ou mesmo contraditória: por um lado, poderíamos pensar que a tecnologia digital favoreceria o triunfo do indivíduo autônomo e da razão secular. De fato, isso parece ser um tanto assim, pois as novas formas de comunicação permitem a cada um de nós um acesso vertiginoso a discursos e a imagens oriundos de contextos culturais muito distintos, em escala planetária. Ocorre que, exatamente por causa do acesso vertiginoso, essa mesma tecnologia digital me parece também possibilitar o surgimento de comunidades de opinião, em meio digital, centradas na busca por valores tradicionais, “naturais” e “orgânicos”, os mesmos que foram fortemente contestados no período que analiso no livro. Esses retornos não são novos, e também ocorreram em outros momentos, como reação ao avanço dos valores individualizantes. Foi o caso das versões reacionárias do romantismo no início do século XIX, e também, mais tarde, das reações fascistas ao início do século XX, por exemplo.

Mitos como Narciso e Salomé servem, de um modo, como espelhos para as tensões modernas. Qual é a relação entre esses mitos e as identidades contemporâneas que se formam em um mundo cada vez mais individualista?

RL: Primeiro, é importante ressaltar que, no meu livro, o sentido do termo “individualismo”, que busquei na obra do antropólogo Louis Dumont, não contém uma carga pejorativa. Não equivale a egoísmo ou alienação, mas a uma configuração ideológica das sociedades modernas, em que o indivíduo é concebido como fim e como fundamento de uma sociedade, e não como o meio pelo qual uma comunidade existe e se reproduz, permanecendo parte dependente dela. Narciso e Salomé são vistos, em textos muito tradicionais (nas Metamorfoses, de Ovídio, ou na Bíblia), como seres fundamentalmente faltosos quanto à moral coletiva, ora pelo seu orgulho, ora pela sua lascívia, ora pela sua crueldade, e assim por diante. Acontece que, talvez precisamente por causa dessa valoração negativa convencional, artistas e intelectuais do Tempo do Escândalo, como Freud, Oscar Wilde, Flaubert ou Strauss, puseram esses mitos em evidência nas suas obras, seja para criar conceitos centrais às suas teorias (como o narcisismo na teoria do psiquismo em Freud), seja para representar aspirações estéticas e espirituais que se quereriam muito mais nobres — porque mais raras, mais refinadas, mais “individuais” — do que aquelas que as coletividades mais tradicionais atribuíam a esses mesmos mitos, símbolos do pecado e do desvio moral. É o que acontece na poesia de um Mallarmé ou de um Valéry.

No livro, você menciona a ascensão do individualismo em contraposição a valores comunitários. Quais são as implicações éticas dessa mudança para a sociedade atual e para o futuro?

RL: Como eu disse, creio que, por meio da tecnologia, renovou-se o desejo de comunidade e de tradição, que hoje atravessa famílias políticas e ideológicas. Talvez esse novo desejo de dependência comunitária seja tão mais forte quanto mais isolados os sujeitos em dado momento histórico se sentem, e também quanto menos expectativas de futuro e imaginação política e social eles têm, em função desse mesmo sentimento de isolamento e de desolação. Em alguns desses grupos virtuais de opinião, o retorno a uma tradição, a uma origem e a uma comunidade (com suas dimensões de ilusão e de fantasia) aparece como um projeto sedutor para fazer frente à angústia do momento presente, como se o que restasse, depois do desparecimento do futuro, fosse a evasão em uma espécie de utopia do passado. Tendo a crer que estamos agora apenas começando a sentir as consequências políticas e psíquicas dessa situação.

Quais aspectos do “tempo do escândalo” mais claramente anunciam as crises morais e políticas do século XXI?

RL: Penso que elas se refletem em duas dimensões principalmente: nas da religião e da sexualidade. Ambas são muito próximas, não só porque a religião impõe uma forma de regulação coletiva da sexualidade, mas também porque, como explico no livro, a partir dos escritos de outros pesquisadores, a reivindicação de liberdade de consciência religiosa na Europa, sobretudo a partir da Reforma, precede, e até certo ponto anuncia, a reivindicação de livre disposição do indivíduo sobre sua própria sexualidade, já no Iluminismo e mais ainda no Tempo do Escândalo. O ressurgimento de uma vontade de autoridade comunitária por meio da tecnologia digital, que eu já mencionei, pode representar uma ameaça a essas duas reivindicações de autonomia do indivíduo, tanto no “corpo” quanto no “espírito”.

Tendo a ambivalência em relação à modernidade em mente, você a vê como algo intrínseco do ser humano ao lidar com mudanças culturais significativas?

RL: Não me parece que seja intrínseco, no sentido de que é “natural” às pessoas resistir a essas mudanças, muito menos que é o “destino” do homem arraigar-se em comunidades ditas tradicionais, como a família convencional, os papéis de gênero do passado, o pertencimento étnico-racial ou ainda a religião herdada. Tendo a ver essa ambivalência quanto aos valores modernos como um fenômeno histórico, relacionado a mudanças nas condições concretas de vida, mudanças essas que nada têm de necessário. Falamos das tecnologias digitais e de como elas favoreceram o renascimento, em uma parte da população, de sentimentos e de aspirações que se querem tradicionais. Sem essas mesmas tecnologias, me pergunto se essas aspirações teriam saído do subsolo em que haviam permanecido desde o Pós-Guerra.

A arte contemporânea ainda tem o poder de provocar escândalo? Se sim, como isso se manifesta nas expressões artísticas atuais?

RL: Há uns quinze anos, eu provavelmente teria dito que não. Porém, hoje, em um mundo fragmentado em torno desses grupos virtuais de opinião mais e mais autorreferenciais, parece que houve também uma renovação no potencial de escândalo da arte. Basta lembrar os casos do Queermuseu, de Porto Alegre, ou da performance La Bête, de Wagner Schwartz. Ambas datam do fim dos anos 2010, precisamente quando, no Brasil, consolida-se uma opinião populista reacionária sobre família, sexualidade, política e religião. Por outro lado, é interessante notar que também algumas correntes da opinião progressista recorrem à linguagem do choque e do escândalo moral quando confrontadas com as provocações do populismo reacionário, mais, é verdade, nos campos da política ou da comunicação digital do que no da arte contemporânea. Estaríamos, então, em um processo de retroalimentação dos escândalos, em que um grupo busca atenção pública, e ganhos políticos, por meio da escandalização do grupo opositor? O nosso seria então o Tempo dos Escândalos…

Quais autores ou pensadores contemporâneos você considera que continuam o legado das questões morais e filosóficas levantadas no “tempo do escândalo”?

RL: Parece-me que estamos assistindo a uma difusão e a uma democratização da lógica do Escândalo, em todos os espectros intelectual e político. Nesse caso, eu diria que cabe a alguém que pretende pensar o presente (ao “pensador contemporâneo”) operar fora dessa lógica e privilegiar uma certa fineza de espírito, a atenção às nuances, a precisão na linguagem e a razoabilidade, por mais que essas coisas não tragam aprovação automática por uma comunidade de opinião digital.