Tanto Israel quanto a França vêm sendo palco de manifestações populares relevantes, cada semana mais divulgadas pelos noticiários ao redor do mundo. Em Israel, as reivindicações gritam contra a reforma judicial proposta pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu; na França, a voz popular está contra a reforma da Previdência, uma das principais pautas do presidente Emmanuel Macron. Na medida em que as ruas dos dois países recebem mais e mais protestos — sim, com a violência infelizmente se fazendo presente —, os estadistas em questão seguem um tanto distantes do vozerio, respondendo a tudo com certa indiferença, a despeito das proporções enormes que as ondas de protestos tomaram.

Antes de nos darmos conta, por essas e outras, adotamos uma atitude cética quanto à real participação popular nas decisões políticas do Estado.

Em uma democracia participativa, os cidadãos são ativamente envolvidos no processo de tomada de decisão política, seja por meio de votação, debates, consultas populares, audiências públicas, fóruns e outros mecanismos de participação popular. Em muitos países, a democracia representativa tradicional tem sido criticada por não conseguir representar de forma adequada as necessidades e desejos da sociedade, especialmente de grupos minoritários ou marginalizados. Um equilíbrio entre a representativa e participativa, em tese, teria o poder de aumentar a confiança dos cidadãos nas instituições políticas e a construir uma sociedade mais inclusiva. Como garantir que todas as vozes sejam ouvidas e que as decisões sejam tomadas com mais de um grupo social em mente? O conceito de democracia parece divergir se analisarmos suas aplicações em diferentes contextos político-sociais, cada qual com seus conflitos e divisões.

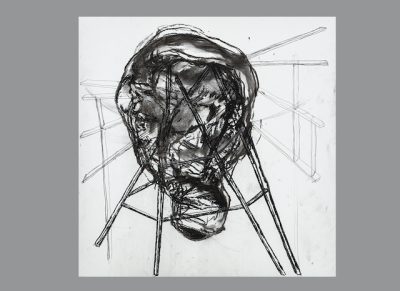

Se cada um tem a sua, do que é feita uma democracia? E do que é feito o espírito político de um país?

“do que é feita uma democracia?”

Alguns países são mais politizados do que outros e existem várias razões para isso. Primeiro, e possivelmente antes de qualquer outro fator, temos o histórico específico daquela nação — ainda que seja difícil, ou quase impossível, compreender totalmente de que maneira o passado vai se reverberando por entre as épocas. A verdade é que ele não vai só passando, como também se alterando. Se um país teve uma longa tradição de democracia e participação política, por exemplo, talvez seja mais provável que seus cidadãos estejam envolvidos em assuntos políticos. Por outro lado, se um país teve uma história de autoritarismo e instabilidade política, talvez haja menos interesse e participação política. O “talvez” é a palavra-chave. Não é verdade que países mais desenvolvidos economicamente tendem a ter mais recursos para investir em educação, mídia e outras formas de envolver a população em assuntos políticos? Sim. E que, além de, dotados de todo o desenvolvimento, esses cidadãos têm mais acesso à informação e podem, assim, criar mais naturalmente um senso crítico em relação ao governo? Sim. Mas nada garante que as linhas dessas digitais serão assim ou assado. O que não quer dizer que devemos ignorar esses ou outros indicativos.

Populações de países com maior liberdade política, incluindo liberdade de imprensa e de expressão, são mais propensas a serem mais politizadas, já que, em um contexto no qual as pessoas sentem que têm voz e poder para influenciar a política, elas tendem a se envolver mais. O mesmo acontece em países com maior polarização, por se tratar de uma pauta rotineira e difundida: guardadas as devidas proporções, é como quando somos pequenos brasileiros e nos sentimos forçados a dizer para que time de futebol torcemos, Palmeiras ou Corinthians, Flamengo ou Fluminense. Quando as questões são controversas e polarizadas, as pessoas tendem a se identificar mais fortemente com um lado ou outro e se mobilizar para defender seus pontos de vista.

Se os “propensas a…” e os “tendem a…” deixam clara a imponderabilidade, as conjunções de cada caso deixam claros os caminhos a serem seguidos. Tomando como referência a história da França, por exemplo, não precisa de muito para que logo se veja um espírito democrático aflorado.

Por mais que se questione o lugar-comum que nomeia o país como o “berço da democracia”, é inegável que se trata de uma cultura política que valoriza e naturaliza manifestações populares contra medidas do governo ou seja qual for o tema social. Só na última década, podemos citar vários protestos que aconteceram na França, como em 2016, quando o governo francês propôs uma reforma trabalhista que, entre outras coisas, tornaria mais fácil para as empresas demitir funcionários e facilitaria a negociação de acordos de trabalho. Ou, então, como em 2018, quando ocorreram as manifestações dos coletes amarelos, um movimento espontâneo de pessoas vestindo coletes e protestando no país todo contra o aumento dos impostos sobre combustíveis e os custos de vida em geral.

Podemos até citar os protestos contra a reforma da Previdência de 2019 — opa, bateu um déjà vu aí? Já no final daquele ano, o governo francês propôs uma reforma vista como uma ameaça aos direitos trabalhistas. Agora, pela segunda vez em pouco tempo, a população francesa testemunha um aumento na idade de aposentadoria: o objetivo da nova lei previdenciária é, de maneira gradual (mas rápida), subir a idade de 62 para 64 anos, até 2030. A última mudança havia sido recente, em 2010 — antes disso, a idade de aposentadoria era 60. A reforma também adianta para 2027 a exigência de contribuir 43 anos para obter uma pensão, e não 42 anos como acontecia até agora. Além disso, a nova lei elimina os privilégios de aposentadoria de alguns funcionários do setor público, como os trabalhadores do metrô de Paris. Os protestos e greves de setores trabalhistas vêm acontecendo desde 19 de janeiro, quando a proposta foi apresentada. Desde então, centenas de milhares de pessoas se mobilizaram e foram às ruas — o que, ao menos por ora, tem se mostrado insuficiente.

No caso de Israel, que também vive um contexto conturbado, basta uma rápida passada de olho pelas últimas décadas para perceber que as manifestações políticas, assim como na França, fazem parte do gene da população. A polêmica e infindável questão da Palestina decerto exerce influência sobre esse aspecto, uma vez que a mentalidade das pessoas israelenses é cultivada com a normalização de protestos, tendo os seus respectivos eu-políticos lembrados constantemente. Não é difícil encontrar exemplos recentes: em 2019, milhares de israelenses protestaram contra a crescente violência em comunidades árabes do país e pediram ações do governo para combater o crime; em 2018, manifestações em Tel Aviv gritavam contra a lei de imigração de Israel, que muitos argumentaram ser discriminatória contra os refugiados africanos. Os protestos populares são um aspecto importante da vida política em Israel e, com a reforma judicial israelense de 2023, não está sendo diferente.

O plano apresentado pelo vice-primeiro-ministro e ministro da justiça, Yariv Levin, com o apoio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tem como objetivo mudanças fundamentais no ordenamento jurídico de Israel. Alguns aspectos da proposta dão ao governo influência decisiva sobre a escolha de juízes, além de impedir que a Suprema Corte do país revise leis aprovadas pelo Parlamento. A medida é considerada controversa por causa do sistema político de Israel, que não tem uma Constituição formal e usa leis básicas para definir o papel das instituições e Poderes. O parlamento teria o poder de anular as decisões da Suprema Corte por maioria simples, além de dar ao governo o poder de nomear juízes — algo que, atualmente, fica a cabo de um comitê composto por juízes, juristas e políticos. A reforma judicial é uma das principais apostas do governo Netanyahu. Porém, em meio à gigantesca onda de protestos, que dura praticamente 3 meses e parece não ceder, anunciou na última segunda-feira de março (27) uma pausa no andamento do projeto de reforma.

É claro, no entanto, que a criação de uma cultura política é um processo complexo e que nem sempre se serve de uma leitura linear. A espinha dorsal de uma nação é composta também pelo intangível. O que dizer do famoso paradoxo político argentino? Talvez não exista exemplo melhor para ilustrar a contradição que muitas vezes faz parte da construção da política de um país. Na Argentina, ao mesmo tempo em que há uma forte tradição que valoriza a democracia e a participação popular, mas, há também uma curiosa tendência histórica de líderes populistas autoritários que governam com mão de ferro.

“a criação de uma cultura política é um processo complexo e que nem sempre se serve de uma leitura linear”

Durante grande parte da história argentina, houve um forte apelo popular por governos que prometiam justiça social e participação democrática, como foi o caso do Movimento Nacional Justicialista, mais conhecido como peronismo, um movimento político fundado nos anos 1940 pelo então presidente argentino Juan Domingo Perón. No entanto, muitos desses governos populistas também foram caracterizados por um estilo autoritário e uma concentração de poder em torno de uma figura carismática — caso do próprio Perón e sua esposa, Evita —, o que levou a períodos de repressão e violência política. O paradoxo político argentino se tornou evidente em várias ocasiões históricas, como durante a ditadura militar que governou o país entre 1976 e 1983. Desde a redemocratização do país na década de 1980, a Argentina tem passado por altos e baixos em sua história política, com governos mais populistas e autoritários e outros mais democráticos e reformistas.

Quando comparamos a Argentina ao Brasil, vemos similaridades e diferenças, cada qual com seu jeito latino de ser. Da tradição política mais fragmentada, com muitos partidos políticos e ideologias diferentes, nem sempre se vê com bons olhos os protestos de rua no Brasil. Eles existem, claro, mas, pela difusão de ideais, existem em proporções humildes e raramente em escala nacional. Numa lógica mais polarizada, a Argentina tem uma longa história de confrontos entre o peronismo e o antiperonismo, e acaba gravitando em torno de greves e mobilizações sindicais. Os dois países tiveram períodos de governos militares autoritários, mas a forma como a transição para a democracia ocorreu foi diferente: na Argentina, houve uma reação forte e prolongada contra a ditadura, além da busca profunda pela justiça e responsabilização pelos crimes cometidos; já no Brasil, a transição para a democracia foi mais calma e gradual, com menos esforços para julgar os crimes cometidos durante a ditadura militar. Em suma, de um lado temos 1985, filme com Ricardo Darín; do outro, temos a avenida Presidente Castelo Branco, uma das maiores de São Paulo.

Os protestos populares seguirão reverberando aqui, ali, em espanhol, português, francês, hebraico, nesta e em qualquer outra época. Isso é fato. A constituição histórico-cultural de cada canto há de definir os comos e porquês.

O poder do povo na política é um conceito que remonta às origens da democracia, onde a voz do cidadão comum era tão importante quanto a dos líderes. No entanto, ao longo dos anos, tornou-se cada vez mais evidente que a influência dos mais poderosos muitas vezes vence os interesses da maioria. No mundo ideal, viveríamos onde os governados não temam falar e os governantes não temam ouvir. Mas não é bem assim. A riqueza e o poder político são recursos que muitas vezes estão nas mãos de uma pequena elite, que tem acesso aos corredores de poder e aos tomadores de decisão. A capacidade dos mais poderosos de moldar o processo político em seu favor muitas vezes resulta em políticas que beneficiam a eles próprios e prejudicam a maioria. Muitas pessoas acreditam que a política é corrupta e que as mudanças reais são difíceis de serem alcançadas por meio dos mecanismos democráticos tradicionais. Mas a descrença e o desencanto com a política, que desestimulariam a participação em protestos, não foi o bastante para impedir o atual contexto conturbado de Israel e da França.

“ao longo dos anos, tornou-se cada vez mais evidente que a influência dos mais poderosos muitas vezes vence os interesses da maioria”

Com a crescente conectividade e o avanço tecnológico, a democracia participativa pode se tornar ainda mais acessível e eficaz. A internet e as redes sociais, por exemplo, possibilitam a participação de cidadãos em debates e consultas populares sem a necessidade de estar fisicamente presente. A democracia participativa — ou a ideia de uma democracia participativa — continua sendo relevante, e deve ser incentivada como uma forma de promover a inclusão cívica e a justiça social.

Do que, afinal, a democracia é feita? Sobretudo, de força de vontade. De muita força de vontade.

Assine: IMPRESSO + DIGITAL

São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.

Assine a revista