Arquivos: Autores

Autores

América

por Willian Silveira

on which

i write the circumstances,

you are the solitude

that goes against me.

Sufjan Stevens

Passar a vida em uma cidade é o melhor jeito para jamais conhecê-la a fundo. O enraizamento – algo como viciar-se no cotidiano – traz o conforto ao preço de passar um verniz fosco sobre todas as coisas.

Andy Warhol sabia disso. Nascido em Pittsburgh, em 1928, mudou-se para Nova York aos 21 anos. Uma vez lá, poderia ter seguido o caminho dos colegas de geração Lucien Carr, Allen Ginsberg e Jack Kerouac. A inquietude para tal certamente não lhe faltava. Contudo, diferentemente do trio beatnik, Warhol não viu na estrada a saída para a falta de perspectiva dos paradoxos aparentemente incontornáveis dos Estados Unidos. Atravessar o país a esmo era uma escapatória possível para os garotos bem criados, tomados por pulôveres e gravatas da Columbia University. Para um aluno do operário Carnegie Institute of Technology, filho de pais imigrantes da Eslováquia, movimentar-se aleatoriamente não seria novidade, no máximo dandismo inconsequente.

Ainda que seja delicado afirmar o que fixou Warhol em Nova York, se a convicção das possibilidades ou a necessidade de se estabelecer, o certo é que ele fez da cidade o seu lar. Ao invés de compensar o momento norte-americano com errância, procurou entender os Estados Unidos. Para isso, viajou pelo país recolhendo impressões dos costumes e fotografando os contrastes encontrados. O resultado de uma década de viagens se encontra em América: “se tiver uma oportunidade de viajar pelo país, deve tentar aproveitá-la. Em especial, deve tentar ficar por algum tempo em cada lugar e dar uma boa olhada. Ninguém na América tem uma vida comum.”

Publicado tardiamente, em 1985, apenas dois anos antes da morte de Warhol, o livro é o último e mais inusitado projeto da sua carreira. Durante os anos 60, em especial a partir da inauguração do The Factory, Warhol se fez conhecer por uma série de investidas artísticas, entre elas as latas de sopa Campbell (“Campbell’s Soup Cans”, 1962), a série multimídia “Exploding Plastic Inevitable” (1966-1967), encabeçada pelo The Velvet Underground, e o filme “Chelsea Girls” (1966), codirigido por Paul Morrissey. O apelo pop da arte erigiu um mito, que transformou Nova York em um universo próprio e se tornou seu astro.

Entretanto, a fama que revela também oculta. A imagem pública construída à custa das celebridades pintadas sob mil cores, da ironia desmedida e do apreço pelo mundo das aparências transformou-o em um personagem, literalmente. Aos 40 anos, tamanha alienação quase lhe custou a vida quando Valerie Solanas, figurante de seu filme “I, a Man” (1967), tomada pela personalidade ausente do diretor, entrou na “fábrica” e disparou um par de vezes. Falar com ele, declarou Solanas, era como falar com uma cadeira.

América recupera para a posteridade a humanidade em Warhol. Espécie de antropologia artística da sociedade americana, no livro o artista pop atravessa o país com um olhar aguçado para transformá-lo em um índice sobre a cultura dos Estados Unidos: do amor ao exibicionismo (em vitrines), passando pelo comportamento das pessoas (em people), pelo culto ao corpo (em physique pictorial e vogue) e às celebridades (em all-stars), até chegar ao futuro (em life). No centro de todas essas reflexões, assinala os contrastes dos lugares pelos quais passou, como Washington, Kentucky, Texas, Aspen, Califórnia e, obviamente, a cidade de Nova York. Todos, diz Warhol, têm uma América própria, e todos têm os fragmentos de uma América fantasiosa que acreditam existir, mas não podem ver.

Aos 56 anos, depois do trauma de ter sido declarado clinicamente morto e ressuscitado, Warhol enxerga a América – que é como entende que os Estados Unidos devem ser identificados – com maturidade, voz essa distante daquela da personalidade emotivamente blindada das décadas de 1950 e 1960. Aqui, as diferenças se fazem sentir. O homem uma vez dado à vida noturna dá espaço à sinceridade em declarações como: “Sou do tipo que ficaria feliz em não ir a lugar algum, contanto que tivesse a certeza de saber exatamente o que está acontecendo nesses lugares. Sou do tipo que adoraria ficar em casa e assistir a todas as festas a que sou convidado em uma tela no meu quarto.”

Aos olhos de Warhol, a sua pátria é um cenário gigante, um aglomerado de pessoas diversas, de diferentes estilos e pensamentos. Mas o caráter heterogêneo, o traço que transforma a diferença cultural em orgulho nacional, soma-se a peculiaridades de formação, como a necessidade de viver no eterno “hoje”, fracionando e isolando os indivíduos. A solidão – ou o individualismo, essa versão moderna do mesmo – compactua com um retrato muito presente na arte norte-americana, do realismo de Edward Hopper (1882-1967) ao expressionismo abstrato de Mark Rothko (1903-1970).

Pela primeira vez desde o popismo, Warhol abre mão de apontar ironicamente as aparências para dialogar seriamente com os sentimentos da sua terra. Na passagem pelos cantos do país, pôde perceber que a cultura que tanto o inspirara era a mesma responsável por produzir a solidão em série. Por trás do desejo de fama, sobravam homens e mulheres desfigurados, irremediavelmente órfãos da notoriedade que lhes escapará cedo ou tarde. Se você tem uma vida real, chega a admitir Warhol, pode achar que é um grande perdedor; pode achar que, se pelo menos fosse rico e famoso, ou bonito, sua vida também seria perfeita.

Em América, a reflexão é um paradoxo entre a estupefação e a culpa. O avanço do projeto tecnológico-científico simula à população a possibilidade de chegar ao futuro primeiro. Esse timing desmedido fará do amanhã uma eterna expectativa, postergando e agravando o autoengano e a frustração. Em uma das fotografias de páginas inteiras do livro vemos Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Artista original e de potência criativa ímpar, Basquiat tornou-se o protegido de Warhol. A relação, misto de admiração mútua e substituição paterna, resultou em uma parceria artística e afetiva rara, mas que não sobreviveria à vaidade daquele mundo por muito tempo. O rompimento afastou-os por um período suficiente para que Warhol, ao saber que perdera Basquiat prematuramente sem fazer as pazes, desejasse ter sucumbido ao atentado.

Sem melancolia e igualmente destituído de sentimentalismo, América é o retrato cru de um homem encarando o mundo. É o processo profundo de um artista frente às origens das suas alegrias e tristezas – frente ao mundo que criou e pelo qual foi criado.

“Por mais distância que corras,

por mais dias que passem,

do teu coração não conseguirás

escapar.”

Tabu, Miguel Gomes

Estamos no futuro. A Los Angeles de 2019 nasceu do livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? (1968), mas tornou-se popular a partir da adaptação de Ridley Scott para o cinema, em 1982. Blade Runner se cristalizou no imaginário do público ao dar contornos para um medo abafado durante o século XX. E se a aposta cega em tecnologia não nos guiar para um futuro melhor? E se perdermos o controle, como sugeriu Mary Shelley em Frankenstein, e nos tornarmos reféns das próprias criações? E se, quem sabe, o progresso irrestrito nos impuser uma realidade da qual seja impossível retornar?

A ficção científica é a arte de perguntar “e se” e nos entregar respostas improváveis. Neste campo, Philip K. Dick foi a mente mais pródiga por trás das especulações do que a realidade poderia ser. Dick nasceu em Chicago, em 1928. Aos quatro anos, os pais se separaram e ele foi morar com a mãe, em Berkeley. Estimulado pelo ambiente intelectual, o menino passava tardes inteiras ao som de música clássica, trilha perfeita para acompanhar os enredos de Edgar Allan Poe e H. P. Lovecraft. Tímido e pouco sociável, nas raras vezes em que era visto fora de casa se poderia apostar que estava a caminho do trabalho, em uma loja de discos, ou da Faculdade de Filosofia. Suportaria a vaidade acadêmica por um semestre, fato que lhe renderia a imagem de figura peculiar. Digamos que os EUA dos anos 40, com toda a paranoia comunista, não era o país mais adequado para quem se distanciasse do sonho americano. Criado em um lar não tradicional, Dick ficou conhecido como o jovem excêntrico que largou os estudos para vender discos e passar as noites escrevendo. Havia boatos de que escrevia ficção científica.

Depois de anos como escritor lado B, sobrevivendo às custas da esposa, Androides se tornou o principal título de uma fase fértil e vigorosa. Ainda que não tenha lhe rendido fama, a publicação lhe propiciou alguma dignidade. O livro arquiteta uma distopia muito bem transposta em Blade Runner. Na trama, Los Angeles deixara de ser a cidade ensolarada para se transformar em um lugar soturno, em que a chuva e a noite são as únicas certezas. Os carros ocupam o céu e letreiros de neon gigantes guiam habitantes desnorteados por ruas sujas e apertadas. Todos os idiomas são aceitos na Babel pós-bíblica e pré-apocalíptica. Neste urbanismo opressor, conheceremos Rick Deckard, um policial que volta à ativa para ganhar dinheiro a fim de trocar a sua ovelha elétrica por um animal de estimação de verdade. Para isso, precisa eliminar os androides que fugiram do novo planeta habitado pelos humanos.

A literatura de Dick chama atenção porque suas elucubrações não são meros rompantes de engenhosidade. Por trás de temas que abordam governos autoritários, o monopólio das corporações, universos paralelos e alterações de consciência, reside o interesse pela sociedade e a preocupação genuína pela natureza humana. Escrever sobre mundos semirreais foi a maneira de denunciar que operamos em uma realidade pré-programada, que vivemos em um mundo falso. Teoria menos acessível, porém similar à ideia platônica das sombras. O que era luz, no mito da caverna, assume para Dick a configuração de uma realidade paralela, a qual somente acessamos a partir de um ação que rompa o automatismo diário. Se Walter Benjamin denunciava a perda da experiência nas sociedades de massa, Philip irá além. A convicção do caráter invasivo da tecnologia lhe permitiu hipóteses nas quais o progresso não apenas artificializaria a experiência como também turvaria as características que nos identificam como seres humanos — inteligência, sentimentos e empatia.

Dick costumava repetir uma fábula que lhe fora contada na infância. A história trata de um casal de camponeses que recebe de um gênio três desejos. A aparição inusitada desorienta o casal, tornando o primeiro pedido um desastre. Como reparo, utilizam o segundo desejo, que corrige o primeiro mas causa novo problema. E assim sucessivamente. Dick contava a passagem com empolgação, pois no centro dela encontra-se a sua visão sobre o progresso. Assim como o casal, também parecemos despreparados.

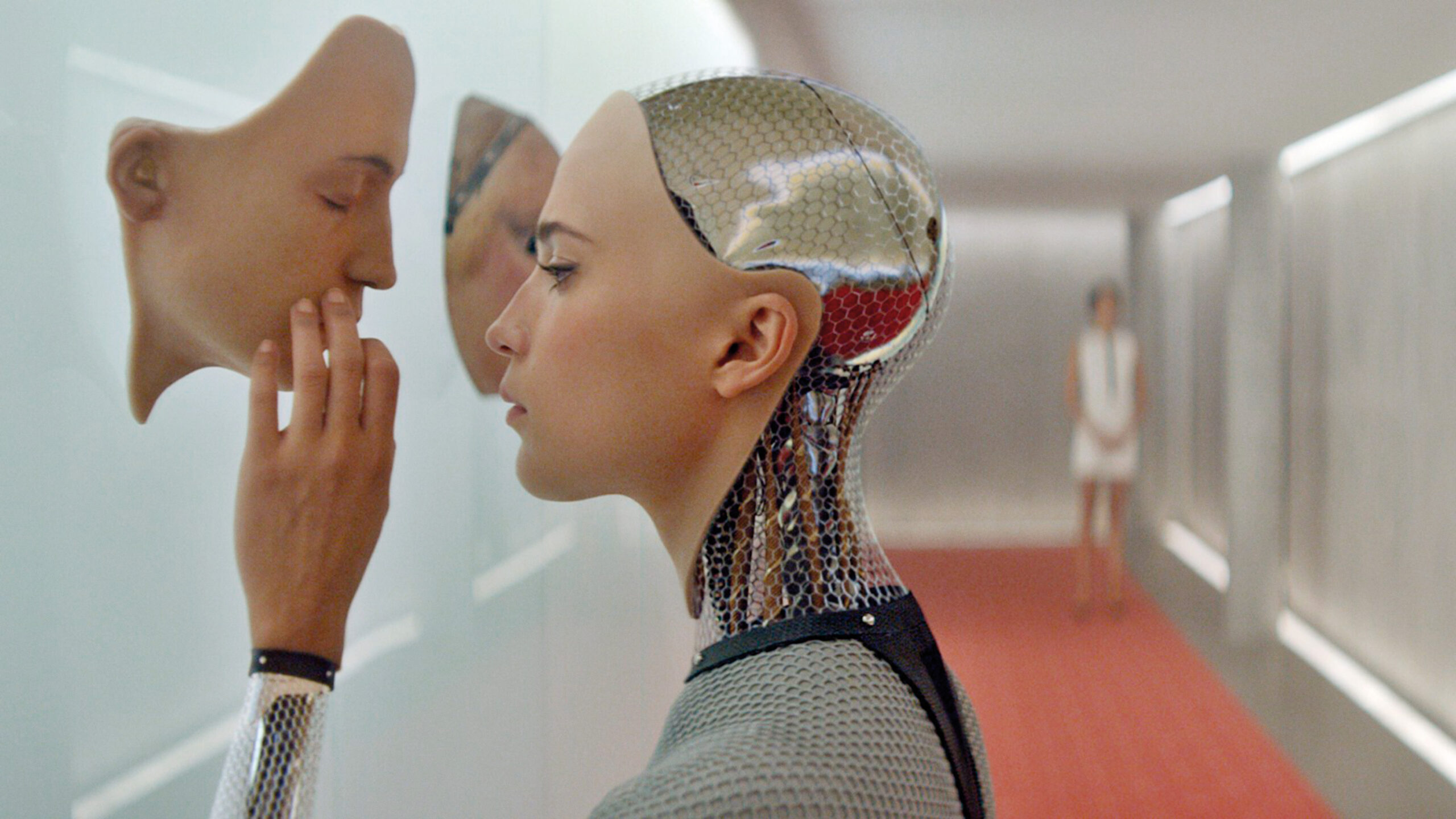

Adentrada a carcaça futurista, Blade Runner apresenta uma reflexão antecipada por Dick 50 anos antes de filmes como Ela (2014) e Ex Machina (2015). Os debates sobre o que é ser humano e os limites entre homem e máquina circundam o protagonista, um sujeito perdido que tem de aniquilar robôs tão ou mais humanos do que ele. Avançamos convictos, sem considerar o paradoxo de que os homens são desnecessários em um mundo pós-humano. Diferentemente dos heróis de outrora, Deckard precisa salvar a humanidade dela mesma. O que se destaca na missão é a capacidade do policial de duvidar dos próprios méritos. Afinal, a paixão do protagonista de Ela por um robô é falha dele ou defeito da máquina?

Philip K. Dick nos revela um futuro no qual não se fala em avanço. Avançar é o destino dos que sabem para onde vão, e esse não parece o nosso caso. Progredir é pensar uma tecnologia que antes de nos prometer um mundo melhor, um lugar perfeito e correto, nos permita acesso a uma realidade não automatizada. E será nesse instante, nesse futuro, que nos depararemos com os nossos medos e limitações pela primeira vez — e os aceitaremos.

Viajar é redescobrir: Mário de Andrade sai de casa e encontra o Brasil

por Willian Silveira

A gente pode lutar com a ignorância e vencê-la.

Pode lutar com a cultura e ser ao menos compreendido,

explicado por ela.

Com os preconceitos dos semicultos não há esperança

de vitória ou compreensão.

Ignorância é pedra: quebra. Cultura é vácuo: aceita.

Semicultura? Essa praga tem a consistência da borracha:

cede mas depois torna a inchar.

O Turista Aprendiz (1976)

A História do Brasil tem muitos começos. Em um deles, o mês é abril e o ano 1924. Nesta data, um grupo de artistas aproveita o prestígio adquirido em evento recente – polêmico para uns e constrangedor para outros –, denominado Semana de 22, e anuncia que sairá em excursão pelo país com um único objetivo: conhecer o Brasil.

Na caravana que partiu de São Paulo em direção a Minas Gerais, chamava atenção o ar vanguardista destilado pela trupe capitaneada pelo escritor e bon vivant Oswald de Andrade – a essa altura, já em insistente campanha ufanista para que o chamassem exclusivamente de Osvaldo. Em sua companhia, Tarsila do Amaral, Olívia Guedes Penteado, Paulo Prado e o poeta suíço Blaise Cendrars. Por último – não porque menos importante mas porque chegara atrasado para a partida – estava a figura de Mário de Andrade.

***

Estou meio desapontado. Tudo a gente desconhece neste primeiro contato com a viagem, pessoas, corredores, decorações… Além do mais, me sinto muito urbano, chapéu de palha na cabeça, gravata longa embandeirando no vento… Vou pra cabina, abro a mala, tiro o boné… É extraordinário como as convenções gesticulam por nós. E inda falam que o hábito não faz o monge…

***

Se Oswald pode ser considerado o coração do Modernismo brasileiro, Mário é certamente o cérebro do movimento. Diplomado no Conservatório Dramático e Musical da capital paulista, o professor universitário era reconhecido tanto pela sólida formação acadêmica quanto pelo talento para articular com naturalidade temas diversos como literatura, música, etnografia, arquitetura, folclore e artes plásticas. Conta-se, no entanto, que diferentemente dos colegas viajados, o cosmopolitismo em Mário era tão evidente quanto o número de carimbos do seu passaporte. Aos 30 anos, a aventura mais marcante do autor de Pauliceia Desvairada tinha sido sair de casa e ir até o Theatro Municipal de São Paulo.

A anedota tem o seu valor, mas não é fidedigna, claro. Em 1919, cinco anos antes da excursão descrita anteriormente, portanto, e cujo epíteto Oswald divulgaria como “a verdadeira viagem de descobrimento do Brasil”, Mário estivera na cidade de Mariana para encontrar o poeta e amigo Alphonsus de Guimaraens. Ali, o barroco mineiro causara-lhe tamanho impacto que a imersão na singularidade nacional mudaria para sempre a vida do escritor paulista.

7 de maio de 1927. São Paulo. Partida de São Paulo. Comprei pra viagem uma bengala enorme, de cana-da-índia, ora que tolice! Deve ter sido algum receio vago de índio… Sei bem que esta viagem que vamos fazer não tem nada de aventura nem perigo, mas cada um de nós, além da consciência lógica possui uma consciência poética também. As reminiscências de leitura me impulsionaram mais que a verdade, tribos selvagens, jacarés e formigões. E a minha alminha santa imaginou: canhão, revólver, bengala, canivete. E opinou pela bengala.

***

Intelectual de perfil múltiplo e prolífico, a inquietação mental valeu a Mário o posto de agitador cultural das principais revistas da época, como Klaxon, Estética, Terra Roxa, Outras Terras, e um legado de 49 obras. Lembrado em especial pelos simbólicos Pauliceia Desvairada (1922) e Macunaíma, o herói sem nenhum caráter (1928), o trabalho folclórico do escritor recebe até hoje atenção limitada. É nele, contudo, que se pode enxergar um pesquisador criativo, motivado a captar e interpretar com originalidade um país de inúmeras camadas.

O melhor exemplo desse esforço investigativo está nas duas viagens realizadas no final dos anos 20 e registradas no livro O Turista Aprendiz – Viagem pelo Amazonas até o Peru, pelo madeira até a Bolívia, e por Marajó até dizer chega. Concluído tardiamente em 1943 e publicado somente em 1976, 31 anos após a morte de Mário, a edição encontra-se esgotada, contribuindo para a sensação inevitável de que o Brasil ainda tem muito a descobrir sobre si mesmo.

***

[7 de junho]. Vitória-régia. Às vezes a água do Amazonas se retira por detrás das embaúbas, e nos rincões do silêncio forma lagoas tão serenas que até o grito dos uapés afunda n’água. Pois é nessas lagoas que as vitórias-régias vivem, calmas, tão calmas, cumprindo o seu destino de flor. Feito bolas de caucho, engruvinhadas, espinhentas as folhas novas chofram do espelho imóvel, porém as adultas mais sábias, abrindo a placa redonda, se apoiam n’água e escondem nela a malvadeza dos espinhos.

Em sua totalidade, O Turista Aprendiz compreende dois itinerários complementares. Na primeira viagem, entre 07 de maio e 15 de agosto de 1927, o escritor conhecerá boa parte da Amazônia, chegando ao Peru e à Bolívia, registrando a época das chuvas e as principais danças folclóricas da região. A segunda, denominada “viagem ao Nordeste”, compreende o período de dezembro de 1928 a fevereiro de 1929. Neste trajeto, sairá do Rio de Janeiro passando por Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Ambas as viagens se tornaram embrião visível para Macunaíma. A chocante história de um herói sem caráter, entendida por muitos como crítica sociológica ao espírito brasileiro, é a tentativa de resgatar a estrutura de rapsódia – Mário faria, então, questão de afastar do livro o termo “romance”, um gênero essencialmente europeu – e gerar um novo formato para a literatura nacional, que buscasse recuar ao primitivismo tropical, ou seja, aos seus mitos fundadores. Ali, na pele do “herói imperfeito”, realiza-se um perfeito panegírico do sincretismo cultural brasileiro.

***

Peixe-boi: O que valeu mesmo a pena foi ver o peixe-boi. Come erva com muita educação, sem fazer bulha nenhuma e só entreabrindo a boca. Se falasse, eu mandava ensinar italiano a ele, e o punha num restaurante obrigatório em São Paulo, pra ensinar aos meus patrícios a comer. Infelizmente não fala não. O peixe-boi é uma baleia que só por desânimo deixou de crescer mais.

***

Por isso, a base do projeto modernista de Mário de Andrade não se restringiu a debater o conteúdo da modernidade – as fábricas, os carros, os cinemas –, mas em perceber como as características locais têm de conviver com as transformações sociais do início do século XX. No centro do seu conceito de brasilidade reside a proposta de que a identidade nacional somente poderá ser compreendida se levado em consideração um país diverso e em transformação. A unidade estaria no processo de absorver o múltiplo.

Neste aspecto, Mário surge como um intelectual bastante peculiar no cenário cultural. A consciência de que a academia somente poderia fazer sentido se em comunhão com a experiência acaba por propor a ressignificação e a expansão das características nacionais. A união de literatura, política, sociologia e livro de viagem faz de O Turista Aprendiz uma provocação para que aprendamos a redescobrir aquilo que entendemos como já descoberto. Neste caso, é um pedido especial, vindo de quem se coloca no centro do país, para que ampliemos o nosso olhar e nos permitamos ser turistas aqui mesmo. Estar atento ao Brasil é um chamado para ser surpreendido.

***

13 [de janeiro]. Passeio a cavalo pela manhã sem sol. Chupar cajus no mocambo, lugar aprazível da propriedade… De noite escuto dois cantadores pernambucanos numa casa de adobe, gente circunscisfláutica, sem gosto de terra, falando bem, bestas. De longe se escuta um zambê noutra casa de empregados. O som do bumbo “zambê” se escuta de longe. Vamos lá. O pessoal dança passos dificílimos. O tambor bate soturno em ritmo estupendo. Estou no meu quarto e inda o zambê rufa no longe. Adormecerei e ele ficará rufando. Pleno século XIX. Plena escravidão. O senhor de engenho. Gente humilhada na pobreza servil. E o samba. Minha comoção é dramática e forte.

***

As descrições de Mário revelam um homem fascinado pelo que encontra. Tanto pelo Brasil que surge dia após dia quanto pelo Brasil que deixa de ser o que lhe contaram. Ao calibrar a sua visão, vemos um país desgarrado dos padrões europeus, desapegado do olhar pautado pelo exotismo absurdo e das amarras do pudor cristão. Aos poucos, a cada antiga novidade, percebemos nascer um país mestiço: mais indígena e africano, mais caboclo e caipira. Vislumbramos a possível descoberta do Brasil – finalmente:

8 [de fevereiro]. Seis horas e me apronto pra partir pro Recife. No café Odilon do Jacaré se despede de mim com o Boi Valeroso, dizendo que me rogava a praga que eu havia de voltar e depois disse que eu devia me casar. Passamos pela “rua” que limita Pernambuco e Paraíba. Estrada agora boa e terra melhora bem nos serrotes. Engenhos, usinas, decauvilles, gente. Pouco antes de 10 horas passamos Goiana onde fotografo duas igrejas velhas. Dois guardas-civis na cidadinha. Prefeitura emproada. Pouco depois cai uma chuva danada que só passa depois de atravessarmos sem ver, no auto fechado, Igaraçu. Depois Olinda. Os bondes vêm com serpentinas me aplaudindo. Recife às 12 horas. Andei procurando um Maracatu que não achamos. Mas pelas vinte e duas horas, caímos todos no frevo do Vassouras. Loucura e formidável porre de éter.