Foto: Divulgação

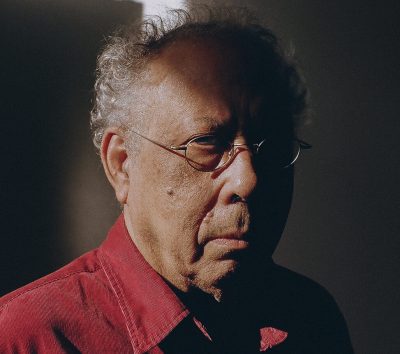

O tempo não age somente sobre o que está vivo, no sentido biológico da palavra. Ele age, de um jeito ou de outro, sobre tudo aquilo que existe, ainda que a coisa viva ou não viva sequer tenha noção disso. Kleber Mendonça Filho entende a abrangência democrática da passagem do tempo e, munido de sua voz singular, tão conhecida e celebrada ao redor do mundo, conta uma história sobre cidade, cinema, memória e arquitetura em Retratos Fantasmas, seu mais novo filme.

Mas veja bem: “entender o tempo” não é acionar o botão da nostalgia. É como próprio diretor disse na coletiva de imprensa do 51º Festival de Cinema de Gramado, onde o filme fez sua estreia nacional em 12 de agosto: “O que me preocupava desde o começo era que eu não queria fazer um filme saudosista, de ‘ai, como as coisas eram tão melhores antigamente’, eu não queria cair nessa coisa. (…) Queria evitar a nostalgia como produto. Eu queria passar direto e pegar na veia do que é um conhecimento histórico. De uma compreensão histórica. Acho que é isso que está nesse filme.”

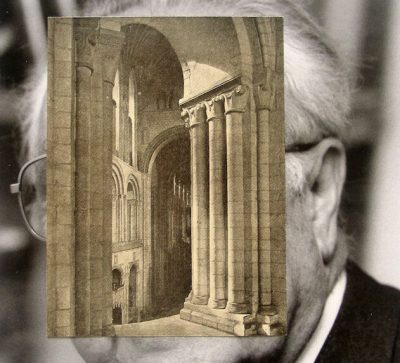

Entender o tempo é reconhecer o efeito incontornável das mudanças. O que vale para nós, cujos relógios biológicos batem aceleradamente, vale também para as cidades e os cinemas, que sofrerão processos de alteração até que, bem, não sejam mais cidades e nem cinemas. Composto por imagens do acervo pessoal de Mendonça Filho — registros de mais de 30 anos, captados, principalmente, com Super 8, VHS e câmeras fotográficas —, que se juntam a um material de arquivo da Cinemateca Brasileira, do Centro Técnico Audiovisual e da Fundação Joaquim Nabuco, Retratos Fantasmas constrói uma espécie de mosaico de vultos urbanísticos, cinematográficos e pessoais, um labirinto de espectros que habitam o mundo dos “vivos”. Humanos, cidades e cinemas, no fim, estão fadados a virarem fantasmas.

“A minha relação com a cidade”, explicou também em Gramado, “é um pouco como a casa: na sua casa você sabe que, à direita, tem um banheiro e, depois, tem um quarto. Na cidade, você tem o seu próprio mapa pessoal do lugar. Então, para mim [a relação] fazia completo sentido. (…) E, claro, quando você se apaixona por um cinema, você também pode considerar aquele cinema a sua casa.”

Narrando no tom monocórdio-mas-expressivo ideal, o filme apresenta os cinemas como verdadeiros personagens da cidade, partícipes que muitas vezes por meio de seus letreiros fazem (ou fizeram) — voluntariamente ou não — comentários espirituosos sobre a sociedade (pense em “Bye Bye, Brasil”, de 1980), ao aparecer no fundo de inúmeros registros, marcando presença com uma aura quase etérea. Personagens-termômetros que observavam e marcavam a temperatura que sentiam.

As transformações humanas, arquitetônicas e urbanas são expostas a partir de uma lógica de boneca russa, com uma contendo a outra, mas não necessariamente tomando os atributos de tamanho físico como referência para saber qual contém qual. É mais ou menos assim: temos Recife, temos o apartamento de Kleber em Recife e, no apartamento de Kleber em Recife, temos Kleber Mendonça Filho; mas, nesse Kleber, temos o seu apartamento em Recife e, também, Recife em si. O organismo funciona de maneira complementar e contínua.

“O filme começaria sempre na coisa da cidade e dos cinemas, mas, no começo, eu ficava muito incomodado, porque parecia algo meio National Geographic. Aí no processo — esse filme, aliás, teve todo o tempo que precisava, acho importante respeitar o tempo de cada filme —, aconteceu uma coisa totalmente não relacionada mas que, no final das contas, definiu o filme. Nós entendemos que íamos nos mudar, a gente ia sair daquele apartamento, do apartamento em que eu cresci. Isso aconteceu em 2017. Então, 2016 já teve um impacto muito importante na minha cabeça. (…) E a ideia de sair daquele lugar levou um tempo de processamento. E aí eu comecei a entender que era um lugar muito filmado, porque fiz muitos filmes lá, fiz muitos curtas lá, fiz ‘O Som Ao Redor’ lá e, com a chegada dos filhos, muita imagem foi produzida naquele lugar. Imagens domésticas. E aí que o apartamento se transformou na primeira parte do filme. Quando isso aconteceu, o filme entrou no trilho.”

— Kleber Mendonça Filho, coletiva de imprensa do 51º Festival de Cinema de Gramado

Para fazer um paralelo estratégico e necessário com o seu primeiro longa de ficção, O Som Ao Redor (2012), que traz muitas cenas dentro do apartamento em que o diretor morou durante muitos anos, o filme é dividido em três partes que sintetizam como as metamorfoses tomam forma.

Na primeira, o enfoque é justamente esse apartamento, um espaço que passou por muitas transformações ao longo dos anos, tanto em seu próprio raio geográfico quanto em seus arredores. Estabelece-se de maneira orgânica, quase imperceptível — do jeito que grandes filmes costumam operar —, a relação cumulativa e multifacetada que fatores internos e externos têm no processamento de qualquer passagem de tempo. A sutileza, vale dizer, é algo de positivo, pois, em um filme que se volta ao texto narrado, cravar pingos nos is com qualquer tipo de retórica enfática cansaria qualquer um.

Em nenhum momento, porém, Retratos Fantasmas parece inatingível. Sabe que se fazer de difícil não bateria bem com a gentileza a que o filme se propõe. É mais como se, espargindo um pouco de alma aqui e ali, ele simplesmente deixasse a assimilação para quem quer que esteja assistindo. O realizador conta que “sendo filhos de dois professores de história, a explicação das coisas sempre pareceu interessante, mas não a explicação com autoridade: a sugestão do que talvez as coisas sejam.”

O que acontece nos vizinhos interfere diretamente nas internas do apartamento e o que acontece em cada moradia também ecoa cidade afora. Paisagens urbanas e pessoas, colocadas juntas como um processo simbiótico: é dessa maneira que aquele jovem cineasta — antes, durante e depois da faculdade de Jornalismo —, aparece em alguns momentos, mostrando entusiasmo em criar narrativas dentro de sua casa e sua cidade. Quando um zoom é dado na cara de um Mendonça Filho imberbe (imagina-se que na casa dos 20 anos), o voice over da pessoa que filma diz: “O foco dessa câmera está zero, viu, Kleber”. Há uma leveza que, além de surpreender pela soma de elementos que a priori não deveria desaguar no mar que deságua, também pinta as vestes do filme com cores relacionáveis e deixa tudo mais instigante. A personalidade do diretor, leve por natureza, transparece pela sequência de registros e pela voz recifense que ressoa, o que talvez seja a justificativa para o ótimo resultado inesperado.

Com a bênção de Agnès Varda, da leveza suave se tira um senso de compreensão dos porquês o cinema, e os cinemas, são tão importantes na vida dele e da cidade retratada com frequência em seus filmes.

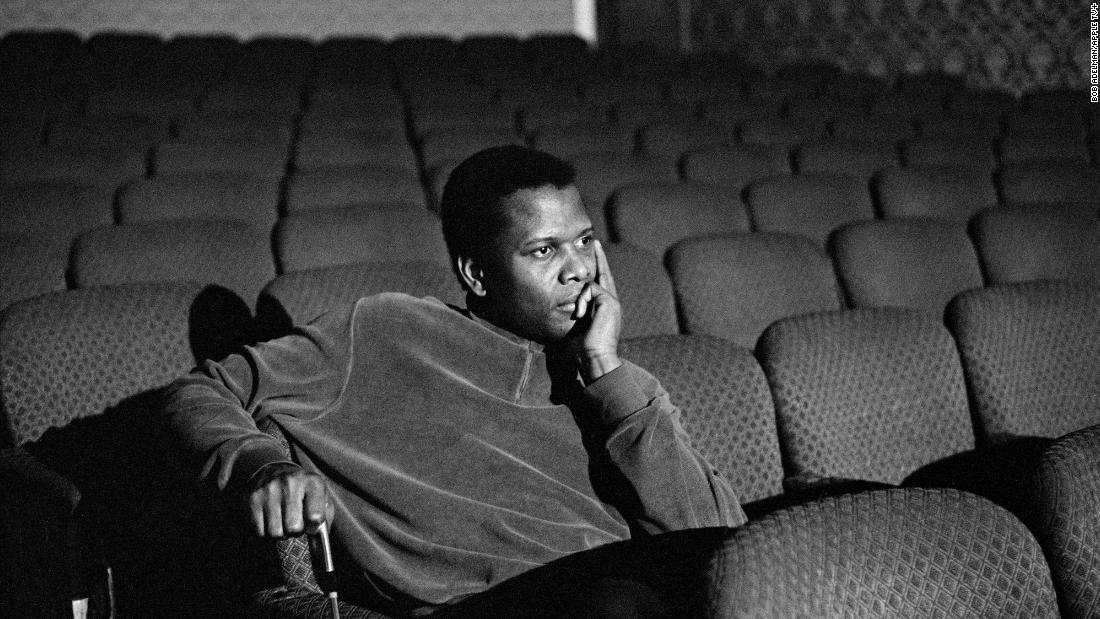

A segunda parte, mais voltada para os cinemas, é recheada de gravações antigas de Alexandre, projetista do São Luiz, com quem Mendonça construiu bonita relação. Alexandre executa sua função com destreza, às vezes com métodos próprios — tirar a camiseta para sentir um mínimo de frescor no calor da sala de projeção é um deles —, mas sempre com objetividade. “Por mim, tudo certo”, dizia o projetista sobre suas reações às censuras da Ditadura Militar, “quando acontecia eu voltava para casa mais cedo”. Por essas e outras, é uma personificação carismática, completamente humana, de quem são os cinemas, do que eles representam e do efeito invisível que eles incutem nas pessoas e nas cidades.

Na seção seguinte, as transformações de muitos cinemas em templos evangélicos ganham a ribalta. Por suas estruturas que se assemelham às de mega-igrejas, muitas salas de Recife (e do Brasil) foram compradas para dar lugar a palacetes de louvor. Apesar do simbolismo que se enxerga na transformação (as salas de cinema sempre foram templos de exaltação divina, certo?), há melancolia na acepção dos fatos. Onde estão os cinemas que tão bem representavam o Brasil, que tão bem refletiam o mundo e os anseios contemporâneos? Aonde foram parar aquelas salas que nos tiravam das ruas somente para, em seguida, com um choque dos bons, nos jogar de volta a elas? Pois bem. Viraram igrejas ou foram substituídos por estacionamentos, símbolos de uma inação epidêmica.

E, então, o epílogo. Muito embora as imagens que aparecem ao longo dos 90 minutos de filme sejam marcantes, o que mais se aloja na memória e na ponta da língua de qualquer discussão posterior é a sequência final, que dissipa os resquícios de melancolia e joga fumaça em cima de tudo. Num momento ficcional, Kleber Mendonça Filho, interpretando ele mesmo, pega um Uber. O motorista que aceita sua corrida é o ator Rubens Santos, que trabalhou também, sempre com eficiência, em O Som Ao Redor, Aquarius (2016) e Bacurau (2019). O diretor lhe diz que está dando um rolê pela cidade para espairecer, olhar ao redor, esvaziar a cabeça antes de deitar, talvez até esquecer que as farmácias espalhadas pelas ruas gritam que a cidade está doente. Ao descobrir que Kleber trabalha com cinema, e adicionar que “cinema é massa”, o motorista diz que tem um superpoder. Tão logo, desaparece. Mas o carro segue em movimento no trânsito de Recife. O volante é guiado por um fantasma que está ali, mas não está ali.

Fantasia e documentário se encontram para dar espaço a um realismo mágico que, enquanto nota dissonante, conclui a sinfonia com uma fantasmagoria humana.

“Eu recebo muito incentivo das pessoas para fazer um filme fantástico, mas a minha sensação é que eu só faço filme fantástico. (…) Com o ‘Retratos Fantasmas’ eu quase fico incomodado com a definição de documentário, porque eu realmente não estava com essa preocupação de ‘estou fazendo um documentário’. E também não quero chamar de filme-ensaio. Não é isso. Também não posso afirmar que é uma ficção, porque, seguindo como o mercado funciona, é difícil dizer. Mas é um filme. Seja lá o que for, é um filme.”

— Kleber Mendonça Filho, coletiva de imprensa do 51º Festival de Cinema de Gramado

Godard dizia que “todos os grandes filmes de ficção tendem ao documentário e todos os grandes documentários tendem à ficção”. A frase parece servir como uma luva aos filmes ficcionais e documentais de Kleber Mendonça Filho, que, como em outros momentos de sua carreira, aqui evoca uma beleza que não é autossuficiente e nem espalhafatosa. É um encanto que se faz dos contornos e depende do olhar externo para se fazer completo.

O que se projeta numa tela está ali e não está ali, são projeções e retratos de algo que já nasce no passado. As pessoas que se foram estão vivas e não estão mais vivas. Dentro de uma casa ou de uma cidade, vivem todos que por ali passam e passaram. O filme de Mendonça Filho é prova disso. É um filme que, tal qual os cinemas, há de nos assombrar por muito tempo.

Do saudosismo, lágrimas. De Retratos Fantasmas, o mais quente frio na nuca.